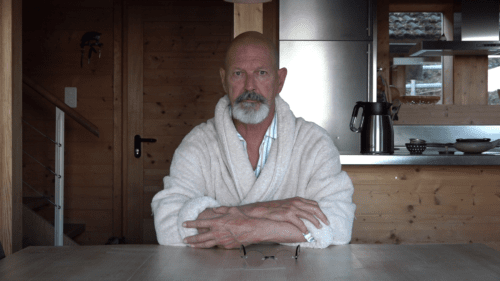

"Mettre en scène, ce n'est pas diriger mais aimer assez le monde et les gens pour qu’ils vivent d’eux-mêmes". Dans ce grand entretien autour de « Si c'était de l'Amour », Patric Chiha revient sur sa conception de la mise en scène, du montage et de l'auteur. En filmant les répétitions et les coulisses de « Crowd », un pièce proposée par la compagnie de danse de Gisèle Vienne, Patric Chiha s'interroge sur la condition de l’artiste au travail et sur sa propre méthode de cinéaste. Tout comme les danseurs du spectacle recherchent toujours quelque chose en eux ou chez l’autre, pour comprendre ou être stimulé, le cinéma de Patric Chiha s’épanouit aussi dans une démarche de recherche constante et d’échange, toujours dans un équilibre instable, voire impalpable, entre documentaire et fiction. "L’émotion étant le contraire du contrôle, je ne crois pas que l’on puisse émouvoir s’il y a un programme, un plan. L’émotion est une surprise, un événement qui interrompt le fil des choses. Une émotion prévue n’est par essence pas une émotion".