Le corps, ses organes, son dehors : Sur trois fins de David Cronenberg

Le cinéma de David Cronenberg a pour propension les organes et la débandade de leur organisation. La débandade des organes, la Bérézina des organisations, la morbidité des organismes : une foire aux atrocités dans les rapports de voracité de l'organique et de l'inorganique. Les organes prolifèrent, les organismes sont excédés, les organisations se délitent. Il y a pourtant un rêve qui se dépose à la fin des plus grands films, Videodrome (1982), La Mouche (1986) et Le Festin nu (1991). Ceux-là accueillent, avec la mort des accidentés de la technique, ces camés de la prothèse, ces toxicos de la machine qui sont des paranos de ses machinations, la libération d'un autre corps : le corps sans organes. Quand le corps sans organe est la mort, la vie du cinéma compose avec la décomposition des organes.

« Le corps plein sans organes est l'improductif,

le stérile, l'inengendré, l'inconsommable »

(Gilles Deleuze et Félix Guattari,

L'Anti-Œdipe. Capitalisme et schizophrénie,

éd. Minuit-coll. « Critique » , 1972/1973, p. 14)

La débandade des organes

Le dernier rêve d'Antonin Artaud, l'écrivain l'aura énoncé sur le seuil de la folie : « Le corps est le corps / il est seul / et n’a pas besoin d’organe / le corps n’est jamais un organisme / les organismes sont l’ennemi du corps ». Le dernier rêve du Mômo : un corps sans organe. C'était en 1948. 25 ans plus tard, Gilles Deleuze et Félix Guattari ont tiré du « corps sans organes » un concept vital pour une approche de l'inconscient et du désir en rupture avec la psychanalyse : une schizo-analyse. Le « corps sans organes » est, écrivent-ils, aussi un « corps sans image ». En finir avec le jugement, de dieu ou des curés psychanalystes, non seulement en finit avec les vieilles organisations du corps et du désir, mais s'ouvre aussi aux nouveaux montages libérant des potentialités non répressives.

Si l'image est un organe, le corps des organes est celui du film, corps des films, corps du cinéma. Hors, on ne sait pas ce que peut un corps. Dès lors, on ne sait pas ce que peut un film, on ne sait pas ce que peut le cinéma. Comme le disait Jean-Luc Godard, cinéaste s'il en est des corps, des machines et leurs branchements, le cinéma n'est ni un art, ni une technique : c'est un mystère. Le mystère du cinéma est celui d'un appareillage inavoué des corps, rapports de l'auteur au film et du film au spectateur. Les rapports du rapport (sexuel) qu'il n'y a pas sont les rapports de la pulsion et sa sublimation, les rapports de l'élan vital, de l'inconscient machinique et de la libido cosmique.

L'écran c'est quoi ? Longtemps on y a vu l'ombre des parois de la caverne, Lascaux et Chauvet. C'est aussi la membrane ventrale d'un dédale, la rétine de l'esprit (le troisième œil de Scanners).

Le cinéma de David Cronenberg a pour obsession les organes et la débandade de leur organisation. La débandade des organes, la Bérézina des organisations, la morbidité des organismes. La foire aux atrocités dans les liaisons voraces de l'organique et de l'inorganique, la bacchanale de l'endosomatique (ce qui est intérieur au corps, génétiquement) et de l'exosomatique (ce qui lui est extérieur, artificiellement). Une orgie machinique. Les organes (artificiels) prolifèrent, les organismes (physiologiques) sont infectés, les organisations (sociales) se délitent. La propension prothétique de l'être humain, ce vivant néoténique doublé d'un immature chronique, a des poussées tumorales qui compliquent les implications propres à son élan vital, des excès cancéreux qui saturent l'irrésolution d'une faculté technique en la livrant à son essentielle interrogation. Cette interrogation-là ne pouvait pas ne pas se déployer en cinéma, cette machine qui a participé à la transmutation industrielle de notre anthropologie, en renouvelant par altération amplifiée nos sensibilités.

Un idéalisme transcendantal à l'ère industrielle ? Plutôt un constructivisme machinique, une ontologie dont le plan d'immanence est technique. Notre époque est impensable si on ne la pense pas de façon organologique. Avec David Cronenberg, le cinéma d'horreur est passé du divertissement bis à l'effort de penser cela. L'époque actuelle y apparaît comme celle de l'hyper-désajustement quand le développement du système technique court-circuite le plan des organisations sociales et celui des organismes psychosomatiques(1).

Le cinéma est une machine, machine de machines. Le cinéma est un agencement d'organes artificiels. La cinématographie est un appareillage de prothèses, caméras, micros, etc. qui fait moins voir pour mieux regarder, moins entendre pour mieux écouter. Le cinéma donne ainsi forme à la pensée en étant tantôt tissée, tantôt striée des relations de l'organique (il y a des corps) et de l'inorganique (il y a des machines), qui sont des rapports de conjonction et de disjonction, de composition-décomposition-recomposition, circuits courts et hiatus, différés et courts-circuits.

Le cinéma, un paradigme machinique

Avec les films de David Cronenberg, le cinéma s'expose comme le paradigme machinique de toutes nos machinations. C'est aussi une médecine de civilisation à l'époque où l'innovation technique manque d'être pensée. On machine davantage que l'on pense la technique, qui a toujours un train d'avance en fonçant moins dans le vide que dans le néant. La maladie dont nous héritons trouve son destin mythique dans la faute d'Épiméthée et les rattrapages, transgressifs et rétroactifs, de son jumeau Prométhée. Nous avons besoins d'organes suppléant artificiellement à notre faiblesse congénitale, ces artefacts deviennent des excroissances qui asphyxient nos existences. C'est la maladie du genre humain en tant qu'elle qualifie la dimension, à la fois organologique et pharmacologique, de notre condition existentielle, qui est profondément tragique. Penser nos organes et leur organisation à l'aide des organes de la machine cinéma, c'est penser la part inconsciente de nos machinations, part pulsionnelle et désirante. C'est penser aussi la technique comme dépense somptuaire et part maudite, c'est enfin panser l'être quand il se fait pur excès.

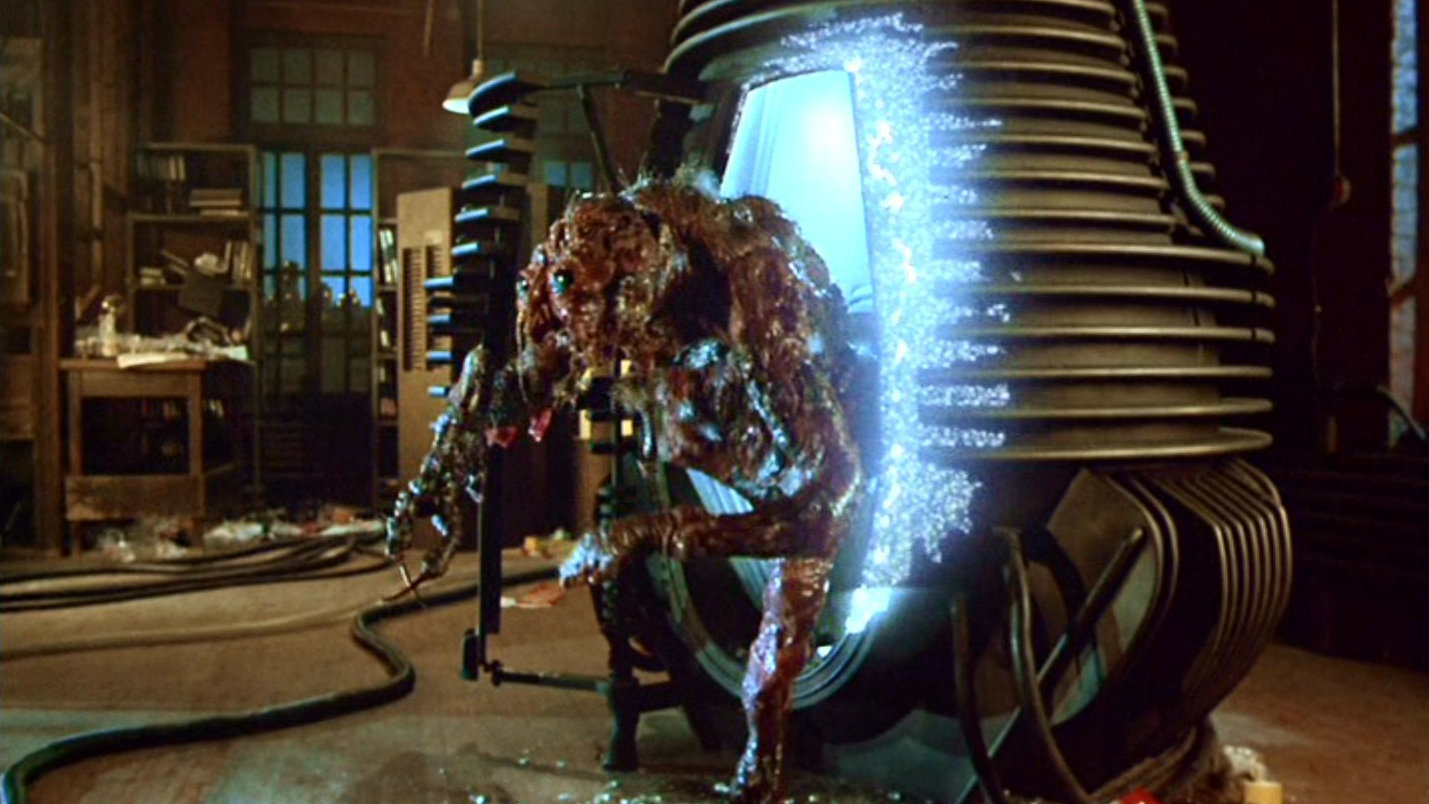

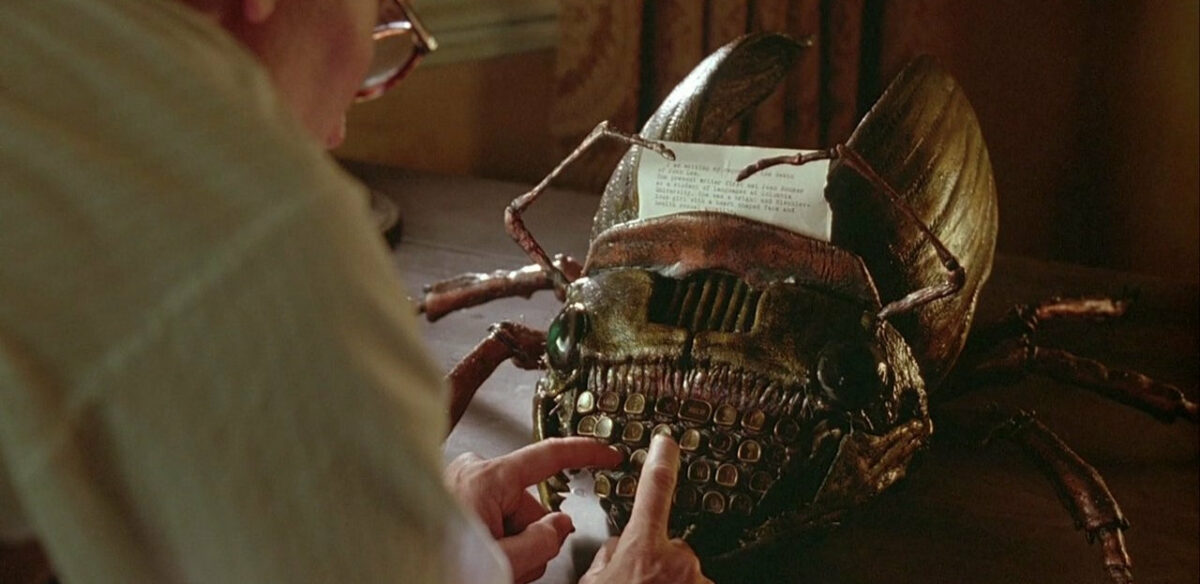

On croit manquer d'organisation ; au contraire, il y en a partout et toujours plus, télévision (Videodrome), recherche expérimentale (La Mouche), littérature (Le Festin nu). Si nous souffrons dans nos organismes, c'est des souffrances d'une mutation anthropologique techniquement incontrôlée. Max Renn est le petit patron d'une chaîne du câble spécialisée dans la diffusion de cochonneries qui se révèle magnétoscope vivant, lecteur de programmes enfournés dans son ventre par des forces plus grandes que lui et rivalisant pour obtenir l'hégémonie de son cerveau. Seth Brundle est le scientifique qui fabrique en solitaire des cabines de téléportation en découvrant, après avoir testé son invention, qu'il est un mutant en accéléré, ses gênes croisés avec ceux d'une mouche glissée dans l'appareil comme un lapsus de son inconscient. Bill Lee est le chasseur de cafards qui, à force de toxicomanie, pénètre dans l'interzone où se superposent New York et Tanger, autre mutant qui s'ouvre à la littérature en découvrant que les pages écrites sont des peaux souillées, crachées par des machines à écrire obscènes, les doigts de l'anal passés dans l'anneau de l'entomologique.

Certains parleront de métaphores, d'autres de voisinage avec le surréalisme. La puissance des opérations imaginales signées par David Cronenberg consisterait plutôt en une littéralité valant comme un dénudement, la dissection chirurgicale de nos organes sur les planches anatomiques de ses images. Les matériaux synthétiques sont une chair prolongeant la chair, l'extension machinique de nos organismes et nos épidermes, l'autre chair parcourue des mêmes frissons du désir, électrisée par les aiguillons d'une animale excitation. Le musée de nos fins dernières (La Mouche) est aussi celui des nos vanités (Les Crimes du futur), vanités des mortels qui vivent leur vie en immortel.

Dans Videodrome, le poste de télévision a des parois veinées, l'écran gondolant comme une pulpeuse membrane (ah, la bouche de Debbie Harry). Le ventre fait voir alors la béance vaginale d'un homme qui, magnétoscope vivant, est devenu la danseuse d'organisations rivales et mimétiques (impossible de ne pas penser aux terroristes islamistes, armés aussi de petites caméras pour médiatiser leurs forfaits). De l'indistinction du mécanique et du biologique se déduit l'indiscernabilité de la réalité et de son délire psychotique. La société de contrôle pousse à la paranoïa. Dans La Mouche, Seth a des boutons sur le visage, il est tout le temps surexcité, les doigts poisseux, toujours en train de gigoter et ne pensant qu'à baiser, vivant dans un foutoir permanent et ne s'alimentant plus que des sucreries : Seth est un adolescent. L'adolescence est le temps d'une crise, celle d'un intervalle qui ne peut durer avant de se retourner en son contraire qui en dit la vérité : la sénescence. Avec le vieillissement précoce et accéléré, le grabataire dont le vieux corps est un cocon se décompose en délivrant l'imago, le corps un temps fantasmé pur, n'étant autre que celui d'une fusion monstrueuse, notamment incestueuse en exigeant d'assimiler la femme enceinte dans son délire. Dans Le Festin nu, l'écrivain en devenir expérimente le rapport érotique à la littérature, qui est affaire de machinations et de copulations, plaisir anal, obsessions entomologiques et paranoïa anticommuniste. La dérive vers un orient fantasmatique est celle où l'homosexualité est aussi monstrueuse que la littérature pour celui qui a été intoxiqué par la société. L'une et l'autre étant nécessaires quand leur alliance désigne l'orient, l'étoile du berger qui est celle d'une trahison assumée comme un destin, l'étoile d'une séparation redoublée, avec le pays natal et la femme aimée.

Max Renn, Seth Brundle et Bill Lee sont des agents doubles ou triples de puissances impersonnelles, les factotums de la technique qui est une libido cosmique. Tous sont les sujets paranoïaques d'une mutation anthropophage en tant qu'elle livre l'être, qui est ouverture et retrait, à la gloutonnerie des protubérances techniques. Les mutants le sont aussi politiquement. L'un est enfiévré par un fantasme de pureté faisant raccorder la caricature d'un Hitler dansant aux singeries du patron de télévision (Videodrome). Un deuxième est le camé d'un délire rabattant le trois originaire (de la triade platonicienne à la trinité chrétienne) sur l'un de la fusion (La Mouche). Un troisième est imprégné de la poudre servant aussi à exterminer juifs, homosexuels et communistes (Le Festin nu). Ces trois films de David Cronenberg disent, autrement que le cinéma de David Lynch, l'horreur des années 80 en tant qu'elle provient des années 50. L'horreur des années du body-building et de la cocaïne est une sculpture proto-fasciste des corps désirés par le capitalisme dont la haine mortelle pour son autre, le communisme, l'a conduit à la nouvelle mutation du consumérisme.

Dans la proximité des déchets (extermination des cafards et télévision)

Parmi les crimes du futur prophétisés par Tirésias (mais David Cronenberg n'aura pas été seul, Pier Paolo Pasolini, Guy Debord et Gilles Deleuze étaient alors ses contemporains), il y a deux constats concernant la télévision. D'un côté, la volonté nihiliste et d'annulation du différé caractérisant le temps du cinéma au nom d'une immédiateté fallacieuse, autre délire fusionnel, celui des temps. Dans Videodrome, le signal capté d'une émission lointaine est un simulacre fabriqué tout juste à côté. Dans La Mouche, la salive bourrée d'enzymes gloutons de l'homme-mouche est vue sur un téléviseur placé par le film hors-champ, avant de la voir s'écouler plein écran. Le différé revient. De l'autre, il y a aussi le fascisme dont la réorganisation du corps aura été assurée par la télévision. Un néofascisme appareillé aux circuits de la télévision, avec ses pharmaciens qui sont des dealers d'opinions, mauvaise came de la nation. De la pure qui est une drogue de synthèse, aussi toxique qu'elle est addictive, capable de tirer du ventre des armes à feu. La télévision est une armoire à pharmacie et la poudre que l'on s'y met dans le nez s'apparente à celle exterminant les cafards.

La télévision est un corps saturé d'organes, parmi lesquels ses spectateurs, et ses programmateurs qui ne sont pas moins programmés que ces derniers. Le cinéma n'est pas mieux loti, tantôt affecté du cancer de la vidéo et ses excroissances, tantôt apparaissant comme une vieille peau pour le marché nouveau de la VHS. La science, elle, porte à l'extrême du nihilisme technique l'antique promesse venue de Grèce, celle de l'être comme ouverture, en la mutilant de son complémentaire, le retrait qui dit aussi la puissance de ne pas ne pas faire. Seth Brundle le dira deux fois à la femme qu'il aime, et toujours de façon inoubliable, parmi les plus belles phrases du cinéma de genre et au-delà. D'abord, la mouche n'est pas un animal politique, c'est un insecte, brutal et sans compromission. Il n'y a pas d'insecte politique et si des scientifiques se disent indifférents aux usages politiques de leur trouvaille, c'est que l'insecte parle à leur place. Ensuite, la mouche a rêvé qu'elle était un homme et c'était bien, maintenant le rêve est terminé et la mouche doit se réveiller. On songera évidemment au rêve du papillon, fameuse parabole de Tchouang-tseu au principe du taoïsme. Le scientifique découvre alors qu'il se transforme en ce qu'il aura toujours déjà été. L'insecte n'est pas un accident, c'est un désir inconscient, l'événement d'une existence y trouvant son destin. L'écrivain est celui qui s'en sort le mieux parce que ses mutations sont de papier, la chair de ses écritures qui sont la drogue le désintoxiquant de la mauvaise came de la poudre aux cafards, ces blattes de pédés juifs et communistes. Lui a succédé depuis la poudreuse blanche de la télévision.

Magnétoscope vivant, mouche humaine, écrivain accouché dans la proximité avec les cafards : tous vivent au milieu des ordures, tous s'éprouvent comme les rebuts ou déchets de la société, tous expérimentent l'ignoble fraternité des insectes. Tous se demandent, sans le savoir ou se le dire ainsi, en quoi ils sont les héritiers légitimes de Gregor Samsa et autres bestioles ou excroissances littéraires sorties du ventre de Franz Kafka. Tous, enfin, sont des avatars de David Cronenberg lui-même, au travail de ses propres mutations, du petit film de genre en guise de satire gore de la télé déjà imprégnée de la drogue burroughsienne (Videodrome), au remake gonflé d'une série B des années 50 déployant le corps nouveau d'un auteur qui a besoin d'une apothéose pour en finir avec le gore (La Mouche) en passant par la singulière adaptation d'un livre séminal qui en fouille la chair avec délice et horreur en y reconnaissant une matrice (Le Festin nu). Le mutant y perd ses dents (comme celles de Seth) en gagnant de nouveaux organes. Comme le professeur Brian O'Blivion, le mutant sait aussi qu'il se fabrique avec ses films un corps qui lui survivra, alors composé de VHS.

L'horreur est alors à l'explicitation, littérale et radicale, de la débandade de nos organes et leur organisation. Les camés de la science, de la télé et de la littérature ne sont cependant pas tous équivalents, leurs destins diffèrent. S'ils sont capables du pire, ils sont aussi les sujets, toujours plus assumés, d'une puissance de faire qui est une puissance de défaire la débandade des organes. Ils sont alors capables de gestes dont l'intensité excède leur instrumentalité strictement technique, des gestes dont la beauté, éthique, consiste à faire apparaître le corps sans organes, inconsciemment désiré.

La mort, le don du corps sans organes

Max Renn se suicide deux fois, d'abord sur le petit écran qui lui fournit l'exemple à suivre, ensuite dans le ventre d'une épave face au poste de télévision devenu pour lui la voix de son maître. La scène est identique, l'homme répète pour la dernière fois le slogan du moment (« Longue vie à la nouvelle chair »). Pourtant, on en est sûr, il y a quelque chose de différent, il y va d'une différence dans la répétition qui, à l'arrachée, sépare et distingue cinéma et vidéo. Seth Brundle n'est plus qu'une épave, une catastrophe monumentale, à lui-même son propre déchet. La fusion d'homme et de mouche inclut désormais un pan de la cabine de téléportation, câbles, viande rouge, ferraille. Seth a pourtant un dernier geste qui est celui de sa mort désirée, le geste muet en délivrance de l'ultime reste de son humanité. Bill Lee, lui, est sur le point de passer de l'autre côté, rangé à un nouvel empire totalitaire (Annexia, la littérature). Bill est alors accompagné de sa compagne, Joan, à qui il propose de jouer à Guillaume Tell une nouvelle fois. La dernière fois, le jeu s'est terminé par sa mort. L'histoire est vraie et, exceptionnellement, William Burroughs a été inculpé d'homicide involontaire avant d'être relâché. Joan revenue d'entre les morts, Bill la tue une seconde fois. Mais, à la différence du Scottie de Vertigo, il sait ce qu'il fait. Et la femme qu'il aime, sa Madeleine, également, en consentant à cette mort qui, répétée, vaut comme accident assumé – un événement.

Albert Camus a dit que le problème philosophique le plus sérieux était le suicide. Le suicide scande tout le cinéma de David Cronenberg et sa fréquence vérifie qu'il n'est pas que la preuve d'une morbidité sans retour. Dans l'œuvre même, le suicide est une question qui mute. C'est pourquoi on évoquera, sans y insister, deux autres fins qui seraient situées à ses deux bords : celle de Rage (1977) où la femme-vampire, fruit à son corps défendant d'une greffe ratée, s'offre à la morsure de l'une de ses victimes en assumant la responsabilité de propager le virus qu'elle transmet ; celle de M. Butterfly (1993) qui propose une fusion des fins de Faux-semblants et Le Festin nu, d'un côté l'érotisme suicidaire narcissique, de l'autre la littérature en délivrance du vieux corps du diplomate.

David Cronenberg est un cinéaste qui aime ses acteurs. Chez lui, ceux-ci trouvent certainement parmi leur meilleur rôle. Dans Videodrome, James Woods est cynique et séduisant, le regard infiniment troublant, l'abandon final à une mort programmée est déchirant. Dans La Mouche, Jeff Goldblum est un puceau à la carrure d'athlète, d'une folle suavité jusque dans le sordide, élégant en dépit du brushing, écarquillant les yeux comme un enfant ayant grandi trop vite, d'une fébrilité transcendant l'hybris d'un nouveau Prométhée, le pathétique si humain qu'il serre le ventre. Peter Weller, enfin, est doux, si doux, génial dans l'understatement face à ce qui éberlue, transi par une tristesse irrémédiable, sans autre médication que le destin qui en représente le soin et l'assomption.

Si David Cronenberg a le génie des acteurs, c'est qu'il se voit en eux en se reconnaissant des frères. On n'oubliera pas non plus d'évoquer le narcissisme radicalisé dans la schizophrénie affectant réciproquement les jumeaux de Faux-semblants qui s'offrent en ultime moment la piéta qui les dispensera de toute idée de généalogie, même mariale et virginale. Le cinéaste canadien aime ses acteurs dont la chair sert à incarner ses doubles. C'est pourquoi il leur donne la possibilité, inouïe, d'un geste dont il voudrait très probablement qu'il soit le sien. Le geste dont est capable l'être humain même accidenté (de l'occident), même quand il est saturé d'inhumain. La débandade des organes n'est pas celle des gestes qui peuvent sauver aussi le cinéma. Dans Videodrome, le premier suicide fait sauter le caisson cathodique en déversant toute la bidoche qu'il contient. Quand le second suicide a lieu, l'écran est noir, aucune débandade. Le cinéma ne se décompose pas. Le noir qui tombe sur les images est celui du « corps sans organes ». Dans La Mouche, le finale est muet, grandiose et opératique (la musique de Howard Shore est magnifique), enroulé autour d'une demande de suicide. La puissance du geste est celle d'une adresse à l'autre, l'aimée qui est invitée à donner la mort par amour. L'homme refusait l'avortement de sa compagne, il lui demande désormais de l'euthanasier. Ce geste qui est une parole muette, parole indicible d'amour et de mort, parole de don en étant celui de l'amour à mort, est la quintessence d'une idée, celle d'une humanité qui peut le moins. Seth en a alors fini avec la débandade des organes. Mort, il est l'image d'une idée qui restera, autre corps sans organes. L'idée est si puissante qu'elle voit, comme dans aucun autre film d'horreur, la plus subtile des spiritualisations de l'animatronique. Car, jusqu'au bout, même quand l'acteur a laissé place aux effets spéciaux mécaniques, on a encore l'impression de le voir, puissant effet phi.

Bill Lee, enfin, est celui qui donne la mort à laquelle consent son aimée, l'image du suicide se voyant désormais renversée. La mort est répétée, mais pour avérer qu'elle n'est pas accidentelle. Elle n'apparaît pourtant pas comme un meurtre mais comme un accord tacite d'amour et de mort. Le sacrifice tient peut-être du délire rétrospectif, c'est néanmoins le fantasme de l'homme qui sait entrer en littérature comme on trahit sa patrie, la société qu'elle propose et les normes qui la caractérisent, notamment l'hétérosexualité. Le corps sans organes est, ultimement, celui de l'amour dont la passe s'accomplit comme un adieu muet, avec la séparation définitive des corps. Le corps sans organes s'impose après leur débandade. Le ventre du cinéma s'ouvre alors au Dehors, qui est sans limite.

Quand le corps sans organes est la mort, la vie revient au cinéma quand il arrive à composer, depuis la décomposition des organes, l'idée qui est un geste, le « corps sans organes » que nous désirons.

« Il s'agit de faire un corps sans organes, là où les intensités passent, et font qu'il n'y a plus ni moi ni l'autre, non pas au nom d'une plus haute généralité, d'une plus grande extension, mais en vertu de singularités qu'on ne peut plus dire personnelles, d'intensités qu'on ne peut plus dire extensives. Le champ d'immanence n'est pas inférieur au moi, mais ne vient pas davantage d'un moi extérieur ou d'un non-moi. Il est plutôt comme le Dehors absolu qui ne connaît plus les Moi, parce que l'intérieur et l'extérieur font également partie de l'immanence où ils ont fondu » (Gilles Deleuze et Félix Guattari, Mille plateaux. Capitalisme et schizophrénie 2, éd. Minuit-coll. « Critique », 1980, pp. 193-194).

Poursuivre la lecture autour du cinéma de David Cronenberg

- Thibaut Grégoire, « « Crimes of the Future » de David Cronenberg : Hybride évolution, Le Rayon Vert, 24 mai 2022.

- Fabien Demangeot, « La Transgression selon David Cronenberg : Interview de Fabien Demangeot, Le Rayon Vert, 5 février 2021.

- Fabien Demangeot, « Cosmopolis de David Cronenberg : Indicibles métamorphoses », Le Rayon Vert, 1 février 2021.

- Des Nouvelles du Front cinématographique, « Crash de David Cronenberg : Au volant du monde », Le Rayon Vert, 21 juillet 2020.

- Fabien Demangeot, « Faux-Semblants de David Cronenberg : Fusion incestueuse », Le Rayon Vert, 29 juin 2020.

Notes