Morale de l'honnête homme : Sur quatre films de Claude Chabrol

Les Biches (1968), un grand film méconnu ; La Femme infidèle (1969), une réussite incontestable : La Décade prodigieuse (1971), un chef-d'œuvre raté mais instructif ; Folies bourgeoises (1976), une merde annoncée : quatre films de Claude Chabrol et autant de preuves que la prodigalité n'est jamais allée sans impasse ni errements. Le cinéaste a travaillé beaucoup en pariant pour le passage dialectique de la quantité à la qualité et le pari lui aura réussi, non seulement parce qu'il est un auteur qui en a consacré la politique au temps de la critique héroïque des Cahiers, mais aussi et surtout parce qu'il n'a jamais cessé d'être un moraliste, aussi sincère que généreux. Claude Chabrol est l'exemple même de l'honnête homme en ayant créé dans un monde de contraintes les conditions de sa liberté. Et la première concerne le matériau sur lequel il a exercé sa lucidité, cette bourgeoisie dont la séduction a envoûté toute la société, et dont les passages à l'acte sont des festins reposant sur le principe de l'exclusion des plus faibles. Ce qui n'inquiète pas est malhonnête, dit-on dans Les Godelureaux (1961). L'honnêteté chabrolienne tient dans une inquiétude persistante, la persévérance d'un inconfort jamais séparé de la joie à faire en donnant à penser, dans le réussi comme le raté.

« Je suis honnête homme, n'ayant jamais assassiné, jamais volé ni violé,

que dans mon imagination. Je ne serais pas honnête homme sans ces crimes. »

(Paul Valéry, Tel quel, Suite, Œuvres II, éd. Gallimard-coll. « Pléiade », 1960, p. 760)

Les Biches (1968)

Qui va à la chasse

Le cinéma de Claude Chabrol est de possession. Les tours de la mise en scène se jouent à double voire à triple tour et les trafics d'influence y sont de séduction pour conserver sa position ou, à l'inverse, confisquer la place enviée d'un autre parce qu'on s'en croit plus méritant. Séduire, c'est conduire à soi, attirer en tirant d'invisibles ficelles, se taire pour faire parler et parler pour embobiner, faire marcher à la baguette dans le déni souriant des politesses. Séduire, c'est faire de la mise en scène et plus imperceptible est-elle, plus efficiente elle sera. À échelle individuelle, le rapport de classes est une lutte des places et le cinéaste observe comment damer le pion de son adversaire, c'est se damner soi-même en étant le pion du grand gagnant de cette affaire, le surmoi des forces inconscientes d'une classe sociale dont la reproduction oblige à l'éviction des faibles.

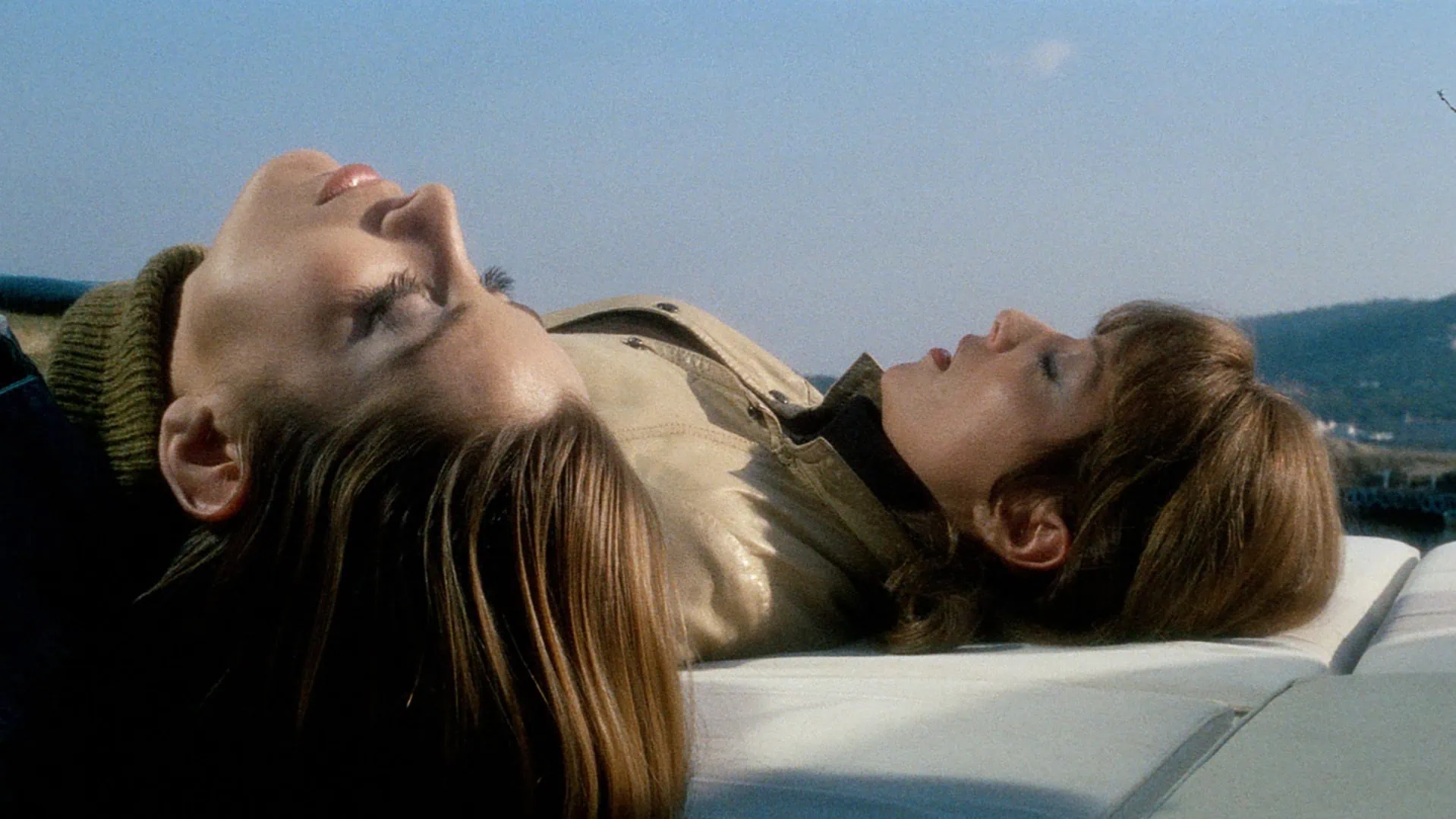

Prenons deux biches, Stéphane Audran dans le rôle de Frédérique, la bourgeoise vaporeuse, et Jacqueline Sassard dans celui de Why, la hippie revêche dont la première s'entiche comme d'un trophée qu'elle ajoute aux autres ornant sa belle maison de Saint-Tropez. Le pion sera Jean-Louis Trintignant (l'ancien époux de Stéphane Audran), moins le tiers qui tranche et choisit que l'objet de leur commerce, si doux en apparence, si dur dans ses conséquences. Tout est subtil mais le mot compte double : la subtilité des manières pour la subtilisation des esprits. Il en va d'un jeu de mots (lesbienne se dit en allemand lesbich) dont la règle est aussi de faire mourir qui n'y voit que du feu.

L'art de la vaporeuse est d'évaporer suavement les traces de son forfait, je te prends, je te jette, quel mal y a-t-il ? La bourgeoise éthérée enfume son entourage, elle envape, maîtresse dans les techniques du détournement cognitif que l'on nomme aussi « gaslighting » d'après un film de George Cukor de 1944 avec Ingrid Bergman, et qu'un cinéphile comme Claude Chabrol devait bien connaître. L'évaporation n'est pas un trait de caractère essentiellement masculin, mais une propriété sociale déduite d'un rapport de domination, un pervertissement subtil de la réalité, tous les biais de perspective dont un dominant est capable afin d'exercer son emprise sur la personne à dominer.

Perd sa place

Claude Chabrol ne juge pas des individus, ce serait tellement facile puisque le juge s'exonère de tout jugement, mais observe les processus qui s'en emparent comme des plantes mortellement s'enlacent. Ses voyages en bourgeoisie ont pour pointe secrète des opérations mentales, tantôt extrêmement calculées dans la réalisation des intentions, tantôt involontaires dans leurs répercussions. Avec Les Biches, elles atteignent une grandeur certaine, à la fois très concrète et très abstraite. Why, la hippie aux manières si bourgeoises, est d'abord une pièce rapportée, distrayante, corvéable mais si bien acclimatée au jardin d'hiver de Frédérique qu'elle la tue en lui volant son identité, jusqu'à sa voix. Le mythe de Diane est coupée en deux, la chasseresse et son trophée échangent leur place mais la victoire est à la Pyrrhus quand la psychose est la colonisation d'un corps par un esprit immortel et dominateur. Le masque de Persona d'Ingmar Bergman recouvre le chef de Psychose d'Alfred Hitchcock et ce chef est un crâne comme celui en anamorphose dans Les Ambassadeurs de Holbein.

Il existe cependant d'autres façons d'agir qu'un parasitisme mortifère, ainsi les petits plaisirs des arrangements symbiotiques. C'est le duo comique Robègue et Riais joué par les duettistes fidèles du cinéaste, Henri Attal et Dominique Zardi. Avec ces deux-là, l'esprit de Bouvard et Pécuchet trouble la pique à Alain Robbe-Grillet puisque le romancier est comme Chabrol un admirateur de Flaubert. Surtout, les histrions qui amusent la galerie opposent aux tragédies des rivalités mimétiques la comédie qui les parodie, immunisée ainsi de leur folie. Aucune place à prendre ou à perdre avec eux, on rit et s'amuse en attendant de se faire voir ou pendre ailleurs, leur amitié est inentamable.

La complicité des fêtards qui savent que certains jeux n'en valent pas la chandelle éclaire celle de Chabrol et son scénariste, Paul Gégauff, qui ont la farce pour rire de ce qui force et pousse au pire.

La Femme infidèle (1969)

Il n'y a pas d'amour

Avec Stéphane Audran, sa compagne, Claude Chabrol persiste et signe : l'actrice est un paradigme de la grande bourgeoise française, hautement stylisée à ne penser à rien puisqu'il revient aux autres de faire avec le néant pour lequel elle demeure indifférente. Hiératique, elle est le hiéroglyphe de la bourgeoisie d'alors ; à son contact exquis, l'air se raréfie, elle est reine des glaces, dame blanche.

En elle tout s'évapore, la liaison adultère avec l'amant et la responsabilité criminelle de son mari qui le tue par jalousie. Sa voix de coton et sa démarche d'Ariel, ses manières suaves et ses façons exquises, sa diaphanéité qui assure son opacité la font léviter au-dessus des nuages noirs de la culpabilité. Son meilleur compagnon restera Michel Bouquet, parangon de bourgeoisie à son moment pompidolien, ce temps où la tentation d'un relâchement dans la libéralisation des mœurs se voit aussitôt contredite par la morale dure des harmonies à maintenir à tout prix, jusqu'au meurtre.

Un coup de téléphone de l'épouse et la fièvre s'empare du mari qui fait mine que rien n'est arrivé. Il faut voir comment il étouffe à camoufler son malaise. Il a vu et se paie les services d'un détective pour avoir les preuves de ce qu'il aura toujours déjà compris. Claude Chabrol filme autrement la jalousie que dans L'Enfer (1994) en montrant que les passions tristes le sont un peu moins en étant partagées. Un bourgeois sait mieux intérioriser qu'un tâcheron de l'ascension sociale et s'il croit avoir la maîtrise du jeu jusqu'à en tester l'efficacité auprès de l'amant lui-même, la surpression fera craquer le masque. On ne sait pas tout ce qu'on met d'affect dans un objet comme un briquet. Les manières policées dévissent alors sur la mort, le passage à l'acte plus fort que la frime du mari qui, devant l'amant, fanfaronne du savoir d'une situation dont la maîtrise masque une fiction intenable.

Seulement des preuves d'amour

La Femme infidèle pousse d'un cran le sens aigu de l'observation chabrolienne. Facile, le jugement importe moins que la compréhension, Spinoza précède Flaubert. On ne peut critiquer ce que l'on ne comprend pas. Mais comprendre c'est inquiéter, purger la morale de toute moraline, déconforter. Et le premier inquiet des folies bourgeoises de pareils personnages est Chabrol lui-même, terrifié de leur ressembler. Le mari et son épouse s'aimaient formellement, la grande maison et le petit garçon qui a compris que ses parents ont une folie commune dont lui est exclu (le même jouera l'enfant tué au début du Boucher). Après le meurtre de l'amant, ils s'aimeront réellement. Le réel de cet amour-là est la mort purgative du tiers, un héritier désœuvré savoureusement interprété par Maurice Ronet.

Il faut du trois et sa destruction pour ressouder du deux, voilà comment les bourgeois gèrent en interne leurs affaires, c'est une leçon domestique d'économie politique. Le trouble est que cet amour-là est aussi réel que son réel est la mort d'un autre, son déchet. L'épouse sourit infinitésimalement puis détruit la photo de l'amant, compromettante pour son mari. Ce qui les lie est le très hitchcockien secret d'une transgression qu'ils garderont pour eux. La société représentée par la police n'est qu'une lointaine abstraction. On y sacrifie l'image du bonheur familial, sa fixité incorruptible, en dépit des anamorphoses du double mouvement caractérisant l'extraordinaire dernier plan du film, travelling-arrière et zoom-avant, qui en exaspèrent la très délirante réification.

Il n'y a pas d'amour, seulement des preuves d'amour : ces mots fameux sont de Jean Cocteau (en fait une citation de Pierre Reverdy), sertissant Les Dames du bois de Boulogne de Robert Bresson d'après un épisode de Jacques le fataliste de Diderot. En bourgeoisie, il n'y a pas d'amour mais des preuves d'amour et elles sont à détruire en l'étant d'un crime sans aveu puisqu'il inclut la mort même de toute culpabilité. Quand le mari meurtrier refait les gestes de Norman Bates, il fait ses preuves, c'est la seule fois de sa vie qu'il aura travaillé de ses mains, lavé le sol en passant la serpillière. La preuve d'amour par le travail de la mort et l'effacement de ses traces. Rudolf Höss n'est pas loin.

La Décade prodigieuse (1971)

Le faux nez de Dieu

Avec La Décade prodigieuse, Claude Chabrol a foiré dans les grandes largeurs son opus magnum et c'est finalement tant mieux. Il est des échecs infiniment plus intrigants que de pâles réussites.

Les alambics d'un polar qui avait pourtant émerveillé sa jeunesse fagotent d'Arlequin une somme a-théologique ne tenant que par ses restes. La relecture domestique des Dix Commandements en est la tonitruante parodie que la cinéphilie accentue du côté des acteurs (Anthony Perkins jamais sorti du grenier de Psychose et Orson Welles plus jupitérien que jamais), mais qu'elle arrondit avec la mise en scène (les travellings nocturnes en voiture du Testament du docteur Mabuse). Le patriarche Théo porte un faux nez, celui du vieil ours shakespearien qui a insisté pour y cacher son petit nez en trompette, et voilà la tache verdâtre de la décomposition de Dieu le père en plein milieu de la figure.

Drôle en effet de constater que le film est souvent raté tout en obtenant que son ratage soit si réussi. Si le grand œuvre ne sied guère au tempérament de Claude Chabrol qui n'est génial que dans l'inapparent ou le mineur, l'humilité apprise avec Georges Simenon, ses excès forcent la bêtise de la folie des grandeurs. Et ce qui vaut pour le film tient autant dans ce qu'il raconte. Un grand bourgeois qui se la joue démiurge en saccageant son entourage, là encore à distance et avec un maximum d'effets de séduction (Chabrol se méfie à raison des séducteurs), figure ce qu'il y a de plus déresponsabilisant dans l'idée de Dieu à qui l'on concède le pouvoir de faire et défaire à sa guise.

Les Magiciens (1976) en redéploiera la formule, faussée par la foirade d'une forme bâclée : les prophéties autoréalisatrices, savoir que la mort va arriver aux autres, sont des suicides différés. Une dimension théorique s'en déduit en distinguant justement l'induction de la déduction, la première qui est une méthode ascendante, du particulier à l'universel, quand la seconde méthode propose au contraire de descendre de l'universel au particulier. L'ami détective travaille à la déduction en étant moins sûr de tomber que son antagoniste qui vise les sommets sans voir les risques à dégringoler.

Avec son complice Paul Gégauff, sa petite voix démonique, le socratique Claude Chabrol aura pris le faux nez de son acteur pour s'en affubler lui-même, et faire ainsi un pied de nez à une propension démiurgique qui fait partie du fatras bourgeois et ses remugles chrétiens. Comme Michel Piccoli dans le rôle de l'éclaireur, le cinéaste est un ami de la vérité pour autant qu'elle ne tue pas nécessairement hors-champ son manipulateur. Il est fort possible, alors, que la vérité n'atteigne plus une classe si farcie d'elle-même que sa dernière volonté soit l'apocalypse pour le monde entier.

Folies bourgeoises (1976)

Le boudoir en pâtée

La décomposition avance, plus prononcée que jamais. Le pic des années 70, décennie du X, l'est aussi d'une débandade consommée et Claude Chabrol n'aura pas craint de s'en salir les mains.

Le chef-d'œuvre sur le papier de La Décade prodigieuse a laissé place à la merde annoncée, irrattrapable, sans sauvetage possible, sinon son tout dernier plan, une étreinte à distance entre deux statues qui réussissent là où les amants n'ont pas cessé d'échouer. Sauver les meubles est laborieux quand le mobilier est aussi hétéroclite et dépareillé qu'il est pourri, mité de partout, une distribution improbable et des acteurs en roue libre, une plâtrée de grotesqueries indistinctement vécues et fantasmées et un doublage qui tire la langue dans tous les sens mais la bouche demeure pâteuse.

Il y a pourtant un sujet qui n'est pas rien quand il s'agit de l'impossibilité de passer à l'acte. L'épouse d'un plumitif imagine se farcir son amant volage qui est l'éditeur de son mari tandis que ce dernier rêve d'en finir avec elle. Bruce Dern braie comme un âne et Stéphane Audran abêtit délibérément ses meilleures performances chez son ex-mari et Luis Buñuel. À la fin, ces deux-là se résigneront toutefois à l'effort d'une vie commune, jusqu'alors passée à épuiser les crédits de l'imaginaire dans des rêveries absurdes et pour pas cher, le kitsch dévalué d'un surréalisme de fin de partie.

Le passage à l'acte demande encore trop, trop d'effort, trop de travail, trop de fatigue. Du réel quoi. La réalité, elle, invite au compromis, une fois dépensée la fausse monnaie du fantasme. Deux moments, pourtant. Dans le premier, un détective inénarrable et coquet joué par Tomás Milián est incapable de savourer ses boudoirs, les gâteaux désagrégés dans le thé où ils ont trop longtemps baigné. Y répondrait le cauchemar ridicule du phallus géant et gonflable du mari, bientôt tailladée par sa femme. Gageons que ce film-là est un témoignage cru de l'époque et de ce qu'elle a fait subir à celui qui s'en voulait le seul contempteur : on voudrait encore bander mais tout finira en pâtée.

Quand Claude Chabrol tournera Alice ou la dernière fugue (1977), la fugue sera aussi la sienne. Les films ratés, avant et encore après, sont les seuls crimes dont cet honnête homme se sera autorisé.

Poursuivre la lecture autour du cinéma de Claude Chabrol

- Sébastien Barbion, « Il y a péril en la demeure : À propos de La Femme infidèle de Claude Chabrol », Le Rayon Vert, 29 novembre 2016.