« Fanny et Alexandre » d'Ingmar Bergman : L'enfance des images (déjà des mystères, bientôt des hantises)

De l'imagination enfantine aux mises en scène des images sur la scène du théâtre d'Uppsala et au-delà dans « Fanny et Alexandre » d'Ingmar Bergman. Analyse en trois parties : éducation d'un regard, image-mystère (I et II), image-hantise (I et II).

« Fanny et Alexandre », un film d'Ingmar Bergman (1982)

« Le temps de l'apprendre à vivre, un temps sans présent tuteur, reviendrait à ceci, l'exorde nous y entraîne : apprendre à vivre avec les fantômes, dans l'entretien, la compagnie ou le compagnonnage, dans le commerce sans commerce des fantômes. À vivre autrement, et mieux. Non pas mieux, plus justement. Mais avec eux. »

(Jacques Derrida, Spectres de Marx, éd. Galilée, 1993, p. 14-15)

L'éducation d'un regard (une explication, une autoformation)

Ingmar Bergman n'a pas cessé de travailler après Fanny et Alexandre (1982). Du côté du théâtre, on compte pas moins de 21 mises en scène courant sur deux décennies, parmi lesquelles Henrik Ibsen (John Gabriel Borkman, Une maison de poupée, Peer Gynt et Les Revenants), William Shakespeare (Le Roi Lear, Hamlet et Le Conte d'hiver) et August Strindberg (Mademoiselle Julie, Le Songe et La Sonate des spectres) se taillent la part du lion (on note également l'adaptation d'un texte original, Sista Skriket en 1993, dont il existe par ailleurs une version pour la télévision tournée deux ans plus tard). Et, justement, sur le versant de la création télévisuelle, Ingmar Bergman ne relâche pas moins ses efforts pendant ces mêmes vingt années, en étant l'auteur de onze téléfilms (par exemple Le Document de Fanny et Alexandre en 1986, un documentaire tourné par le réalisateur sur le tournage de son film, ou bien encore l'un de ses plus grands films mais pourtant pas le plus connu, En présence d'un clown en 1997). Même si certains d'entre eux bénéficient, contre le souhait de leur auteur d'ailleurs, d'une petite distribution en salles à l'instar de Après la répétition (1984), abusivement relié à Fanny et Alexandre, et Sarabande (2003), ultime chef-d'œuvre tourné en numérique HD. Sans compter, enfin, l'écriture de scénarios pour les autres, des Meilleures intentions (1992) de Bille August récompensé d'une Palme d'or aux Enfants du dimanche (1992) de son fils Daniel Bergman, en passant encore par le doublet Entretiens privés (1996) et Infidèle (2000) de Liv Ullman, l'une des actrices privilégiées du cinéaste suédois.

Ingmar Bergman n'a donc pas cessé de travailler, jusqu'à Sarabande qui représente son ultime effort de création avant son exil définitif sur son île de solitude chérie qu'est Fårö et son décès survenu en juillet 2007, à l'âge de 89 ans. Si le théâtre a été sa grande affaire depuis son enfance comme spectateur et ses vingts ans quand il abandonne ses études pour brûler les planches, le cinéma aura été une autre passion, vraie-fausse jumelle. Marquée d'une part par la fréquentation des salles avec sa grand-mère d'Uppsala où il est né et le don pour les fêtes de Noël d'un petit projecteur, cette passion l'est d'autre part avec son intégration comme scénariste à la Svensk Filmindustri et l'écriture initiatique de Tourments (1944) réalisé par Alf Sjöberg, premier film où sévit déjà un maître autoritaire, premier avatar d'une longue série sortie du moule donné par la figure rigoriste du père, pasteur luthérien qui régnait en maître dans le presbytère familial. Alternant pièces originales, adaptations scéniques et réalisations pour le cinéma depuis l'inaugural Crise (1946), Ingmar Bergman a également travaillé très tôt pour la télévision, et ce dès la fin des années 1950. Ainsi, un film comme Scènes de la vie conjugale (1974), l'un de ses plus grands succès critiques et commerciaux, a d'abord été un feuilleton en six épisodes destinés à la télévision.

Pourtant, Fanny et Alexandre marque un point d'arrêt, une culmination, une acmé. Son auteur y a insisté, il s'agit de son dernier film pour le cinéma. Là encore, les partages sembleraient plus compliqués, puisque le film s'inscrit pratiquement dans la même stratégie de diffusion que Scènes de la vie conjugale. En effet, Fanny et Alexandre nomme d'abord en 1982 un feuilleton en quatre parties d'une durée totale de 312 minutes. Et sa durée a été ramenée ensuite à 188 minutes pour une distribution en salles l'année suivante, le film finissant même par être l'un des films parmi les plus récompensés de son auteur sur le plan international (notamment avec quatre Oscars et un César). En 2019, Fanny et Alexandre jouit encore de nouvelles vies, avec son adaptation théâtrale par Julie Deliquet pour la Comédie Française, ainsi qu'une ressortie en salles et copie numérique en deux parties qui respectent cependant la durée totale de la version télévisuelle.

Théâtre, cinéma, télévision (et même littérature puisque le texte original du film a d'abord été un roman publié en 1979, en France en 1983 par les éditions Gallimard) : Fanny et Alexandre est peut-être le film d'Ingmar Bergman qui jouit de la plus grande reconnaissance critique, mais le consensus n'empêche en rien de constater comment cet ample film de fiction, qui est matelassé au plus près des souvenirs d'enfance auprès d'une grand-mère libertaire et d'un père autoritaire, défie tous les formats et les catégorisations. L'une des raisons en serait peut-être la suivante : Fanny et Alexandre est un récit feuilletonesque et initiatique, mieux c'est un roman de formation digne du Bildungsroman de Johann Karl Simon Morgenstern et Johann Wolfgang von Goethe. Et l'objet de la formation, ce sont rien moins que les images, c'est précisément le regard tel qu'il est affecté par des images et modifié dans son rapport intime aux images. L'éducation n'est donc pas à l'image à proprement parler (quoique l'expression désormais consacrée par les institutions pédagogiques est impropre comme le rappelle souvent Marie-José Mondzain), mais d'un regard à l'épreuve des images (l'image, ce sont toujours des images dont les rapports constituent la qualité d'un regard s'initiant à sa propre singularisation).

Le roman initiatique est ainsi dédié à l'enfant qui tient à son enfance comme aux images qui en accompagnent intimement le mystère, avant que l'enfance ne devienne celle des images qui, à rebours, hanteront à jamais l'adulte dans le deuil de l'enfant qu'il ne sera plus. L'initiation relève ainsi d'une autoformation. D'une enfance l'autre et c'est alors tout un régime d'images qui aura changé, de l'image-mystère pour l'enfant qui vit directement son enfance comme un poisson dans l'eau de son bocal, à l'image-hantise pour le garçon qui vient tout juste de sortir de l'enfance pour l'offrir en deuil à l'adulte qu'il est déjà en train de devenir. Et qui finira par ressembler énormément, comme un frère ou un double placentaire, à l'auteur de Fanny et Alexandre qui a tourné à plus de soixante ans et en toute connaissance de cause l'opus magnum, le film-somme de toute une vie. Celui qui vaudra comme l'explication, certes toujours partielle et toujours relative mais la plus assumée aussi dans sa part autobiographique, autrement dit la plus disputée (la plus intimement querellée aurait dit Gaston Bachelard), des implications profondes des images qui auront d'abord été des mystères avant de devenir des hantises (pour nous inspirer ici d'une phrase d'Ingmar Bergman dont Jacques Aumont a tiré le titre de sa monographie, publiée par les Cahiers du cinéma en 2003).

Image-mystère I (le pouvoir d'imaginer, la puissance de l'imaginaire)

Le début de Fanny et Alexandre impressionne toujours. Comme le calme avant la tempête. À Uppsala, la luxueuse maison comme un palais de la grand-mère, Mme Helena Ekdahl qui jadis a été une grande comédienne et n'en demeure pas moins la reine aimée et respectée de la troupe familiale, est prête pour le réveillon de Noël. Mais la maison est vide, enfin, elle est presque vide. Pour que la maison soit un palais et ce palais un royaume exclusif, il faut un regard d'enfant, celui du jeune Alexandre âgé de dix ans, qui s'amuse à faire de son esseulement provisoire un dépeuplement solitaire et souverain, au principe des animations les plus fantaisistes. Un modèle se donne d'emblée : son petit théâtre miniature où les décors sont des cartes en carton illuminées par une série de bougies (c'est le même qui accueille une représentation de La Flûte enchantée dans L'Heure de loup en 1967, avant qu'Ingmar Bergman tente d'adapter l'opéra de Mozart en 1975). C'est alors que la riche maison se montre peuplée des nombreux objets de décoration, meubles et tableaux, horloges et statues, qui s'agencent pour composer un vaste intérieur bourgeois comme un musée prolongeant encore un peu le rêve antiquaire du 19ème siècle avec l'aurore du siècle suivant (le noël est celui de l'année 1907). Mais aussi comme un labyrinthe archaïque dédié aux héros antiques qui se jettent dans l'épopée intime de leur secrète initiation. Et la présence de tels objets expressifs, façonnés dans un art qui est celui de la mimesis, fascine en effet le regard de l'enfant resté dans la maison en s'amusant, la main posée sur la vitre selon un geste primal déjà vu dans Le Silence (1963) et repris dans Persona (1966), où l'image rappelle sa dimension membraneuse et utérine. Et cela sans jamais soustraire l'amusement d'un vague sentiment d'inquiétude, du pouvoir d'animation qu'il confère aux formes inorganiques qui l'entourent, à la fois si étranges et si familières.

Le jeu étoilé comme une toile d'araignée des carillons et des mécanismes d'horlogerie, des angelots dorés tournant sur eux-mêmes et des blanches statues qui s'animent doucement comme chez Jean Cocteau, témoigne alors de la double nature du regard enfantin, à la fois fasciné par les pouvoirs de son imagination et inquiet par des puissances de distanciation et d'estrangement qui doublent l'imagination consciente des forces inconscientes d'un imaginaire radical et a priori sans limites. L'inquiétante étrangeté freudienne, mal traduite par Marie Bonaparte, dit en réalité l'inquiétante familiarité – « das Unheimlich » – et c'est ainsi que le petit maître se promène dans son royaume qui n'advient que dans une solitude goûtée le temps court précédant le joyeux vacarme familial programmé pour le réveillon, avec ses mises en scènes rituelles (le repas généreux, les chants, les musiques et les danses jusqu'au bout de la nuit) et ses performances attendues (le discours de l'oncle Gustav sur un versant solaire, le festival de pets de l'oncle Carl sur un versant plus lunaire). Les épiphanies profanes (les tremblements cristallins du lustre) et les antiques allégories (la vieille Mort apparaît avec son crâne et sa cape noire en laissant traîner entre deux meubles la lame de sa faux par terre) sont d'autres ponctuations ou manifestations, d'autres projections qui parachèvent, entre culture héritée et douce hallucination, la vie mystérieuse des images.

Toutes ces images, organiques et inorganiques, attestent dans leur variété expressive du pacte secret scellé entre un regard d'animateur et de projecteur et les formes qui le fascinent. Toutes surgissent au bord du monde, à la lisière du domestique et du cosmique que trace la membrane d'un regard d'enfant séparant un pouvoir conscient d'animation et de projection par l'imagination organique des choses et un dehors offert aux puissances d'imaginaire que l'inconscient partage avec la matière inorganique. L'amusement mêlé d'inquiétude est ainsi une première forme d'explication des implications de l'image, qui s'amuse d'un pouvoir secret d'imagination et de projection, d'hallucination et d'animation, et qui s'inquiète tout à la fois aussi de ce dehors où les puissances conjoignent magie et folie. Avant tout théâtre qui s'exposera comme l'affaire même des adultes, existe un cinéma mental et primitif qui naît dans un regard d'enfant saisi au carrefour de l'ample domesticité bourgeoise et du plus grand délire cosmique.

Image-mystère II (le théâtre partout et le fantasme de Hamlet)

Imagination enfantine et imaginaire radical, hallucinations, épiphanies et allégories, animations et projections, tout cela appartient donc au royaume enfantin des images et elles précèdent ces autres images que sont les multiples mises en scène constitutives de la vie sociale et quotidienne. Cérémonielles (la représentation scénique de la naissance messianique de Jésus) et rituelles (le grand repas du réveillon), familiales (les discours, chants et danses) et conjugales (les disputes entre Carl et sa compagne), jusqu'aux moins exposées y compris (les numéros respectifs de pétomane de Carl comme de séducteur cabotin de Gustav), ces mises en scène auraient toutes pour centre radieux le théâtre d'Uppsala où a régné la grand-mère et à laquelle ont depuis succédé le père et la mère d'Alexandre, ces comédiens qui en sont les propriétaires. À cet égard, Fanny et Alexandre prend un tour nettement plus renoirien (La Règle de jeu en 1939 constituait déjà l'une des grandes inspirations de Sourires d'une nuit d'été en 1955). D'une part avec ses plans larges où s'agitent des arrières-plans à l'avant-plan des personnages happés par l'obligation sociale de jouer plus intensément encore leur rôle au moment rituel du réveillon, cette représentation à la fois païenne et chrétienne qui bénéficie des grandes scènes données par les nombreux espaces dont dispose comme une ruche avec ses alvéoles la grande maison familiale. D'autre part avec sa promiscuité entre maîtres et servants qui se prolongent sur le versant sexuel (entre le satyre Gustav et la nouvelle domestique Maj) et dont la familiarité (le soir du réveillon tout le monde mange à la même table) apparaît comme une convention discrètement décriée par les domestiques les plus âgées qui, certes, tiennent au respect conservateur des places mais, contre tout déni provisoire et apologétique, tiennent aussi au rappel critique de la réalité statutaire des hiérarchies.

Le théâtre est donc partout chez les Ekdahl, il est dedans et il est dehors, il se dissémine dans la maison et sur la scène du théâtre d'Uppsala, dans le grand salon et dans les couloirs assurant la liaison entre celui-ci et les appartements périphériques. Le théâtre n'est plus seulement contenu comme au début dans la boîte illuminée d'Alexandre, il déborde en effet de toutes parts dans une famille qui y tient comme on le sait l'une de ses plus grandes traditions. Tout est spectacle, tout est représentation, y compris les moments qui se veulent discrets mais dont la discrétion est un secret de polichinelle, une convention par tous admise. Ce sont d'un côté les scènes conjugales de Carl et son épouse, dont l'hystérie pathologique caractérise une petite machine spectaculaire qui carbure au ressentiment masculin et l'affliction féminine pour les retraduire cependant en attachement passionnel et paradoxal, aussi contrarié que continué (comme une version quasi-parodique du couple de Scènes de la vie conjugale). Ce sont de l'autre les frasques sexuelles de l'oncle Gustav pour les jeunes domestiques comme Maj, mais sa fringale constitue un spectacle en soi que connaît par cœur son épouse qui trouve relativement un intérêt à en supporter les conséquences (elle est déjà mère de trois enfants et cela lui suffit amplement). Une certaine bourgeoisie liée au milieu du théâtre – Pierre Bourdieu aurait dit « à fort capital culturel » – cultive ainsi avec une certaine exhibition narcissique son hédonisme privilégié indexé sur la reproduction domestique des rapports de classes et cela produit plus d'empathie chez Ingmar Bergman que de cruauté comme on le voit chez Luis Buñuel et Jean Renoir.

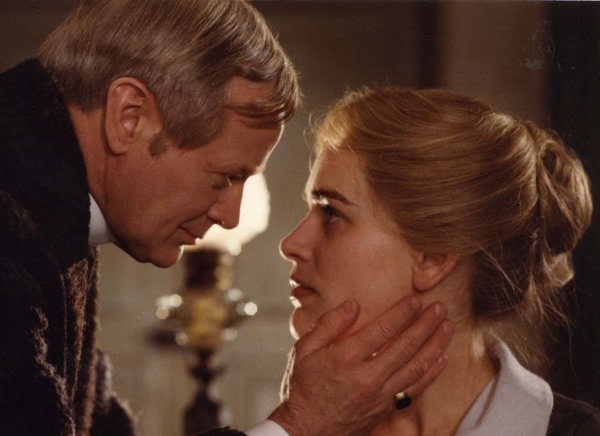

Cette exhibition permanente s'assombrit cependant, du point de vue d'Alexandre, avec la mort de son père Oscar qui surgit imprévisiblement sur la scène du théâtre d'Uppsala, emporté par un infarctus alors qu'il est en train de répéter le rôle du spectre d'Hamlet. L'événement est d'autant plus marquant lorsque le père, sur son lit d'agonie, fait avec la main un geste étrange (il se protège en fait les yeux d'une lumière trop forte, à l'inverse d'ailleurs de l'ultime demande de Goethe prononcée avant de mourir : « Mehr Licht ! », soit « Plus de lumière ! »), qui rappelle une caractéristique du fantôme shakespearien (la main fait office de heaume dont la visière cache le regard – c'est « l'effet de visière » dont parle Jacques Derrida dans Spectres de Marx). En passant, c'est un geste semblable que fait Gordon Cole interprété par David Lynch dans Twin Peaks – Fire Walk With Me (1992) et il est vrai que Laura Palmer a tout d'une nouvelle Ophélie (et les agents du FBI sous le regard de leur supérieur seraient-ils alors de modernes avatars d'Hamlet ?). Et l'événement est d'autant plus traumatisant pour les enfants quand la dépouille mortuaire est exposée dans la maison, sa vision cependant resserrée par deux panneaux coulissants, tandis que sa jeune veuve, Emelie, hurle de douleur en marchant de long en large. Il ne faudra pas davantage à l'imagination fertile d'Alexandre que sa mère se remarie avec l'évêque de l'église luthérienne d'Uppsala, Edvard Vergerus, pour que son destin prenne un tour délibérément théâtral. Le destin d'Hamlet s'imposerait donc idéalement au garçon, voué de fait à venger la mort de son père dont serait responsable son horrible beau-père, ce pasteur au visage cendreux qui se présenterait ainsi comme le double de Claudius. Mais, on le comprend assez vite, le fantôme d'Hamlet se révèle pour Alexandre un pur fantasme.

Significativement, le fantôme d'Oscar, parce qu'il est aussi vu par Fanny et parce que la grand-mère s'entretient un peu avec lui, est un revenant en habits blancs qui ne demande rien parce qu'il n'a rien du spectre vengeur de la célèbre pièce shakespearienne qu'Ingmar Bergman adaptera en 1986 avec Peter Stormare (l'acteur tient un tout petit rôle dans Fanny et Alexandre). Le fantasme hamletien engage en effet une petite fiction constituante pour l'enfant comme un remède imaginaire alors qu'il découvre les courts-circuits blessants de la représentation, de la mort et de la vie. Entre les épiphanies profanes et les antiques allégories, les fantômes familiaux figurent des revenants qui font revenir le théâtre autrement – comme la scène où les vivants apprennent à incarner des fantômes à venir pour ceux qui devront leur survivre.

Image-hantise I (les enfants placentaires)

Soudain, c'est la catastrophe : avec le mariage d'Emelie Ekdahl avec l'évêque Vergerus, il faut déménager et dans la foulée abandonner tout un monde généreux, dispendieux en images et en représentations, pour intégrer le presbytère du pasteur luthérien, ce monde austère et tout en rétention où celles-ci n'ont pas leur place. Pour schématiser, Alexandre serait passé d'une sphère païenne-catholique à une sphère protestante, et qui proteste en effet contre de tels étalages voluptueux au nom de la pureté ascétique des principes. Ce passage se vit alors pour le frère et sa sœur dans l'obligation d'une nudité terrible où le rouge utérin a laissé place désormais au gris des murs, et qui ne revient qu'avec le sang souillant le pyjama du garçon après avoir été corrigé à la férule par son beau-père, crispé au nom du respect intégral de son autorité morale. Le déménagement n'est pas une nouvelle naissance mais un avortement dès lors que l'utérus familial, fécond en images, en théâtre et en représentations, est abandonné pour une vie dénudée, déshabillée de tout oripeau visuel. Le petit ours en peluche auquel il manque une oreille et le livre illustré représentent alors des reliques d'un monde enchanté mais passé, laissées au garçon que menace constamment la main du pasteur, dont les caresses forcées se raidissent au moindre écart en tapes sèches, en poings sadiques.

Le représentant du protestantisme affirme ainsi avec puritanisme et rigorisme la nécessité esthétique du désenchantement, en vertu d'une éthique ascétique qui, sous le couvert du respect fondamental des principes de la religion, exhibe plus d'un corps malade. Certains rancis par la jalousie et le ressentiment avec la sœur et la mère Vergerus, d'autres farcis de crainte comme certaines domestiques à l'instar de Justina (Harriet Andersson, malheureusement si loin du vitalisme solaire de la jeunesse de Monika, et dont les blessures aux mains font explicitement lien avec Les Communiants en 1963). Quand ils ne sont pas atteints d'un mal incurable (c'est alors la tante obèse, recluse dans son immobilité et son mutisme). C'est dans ce monde nu, pauvre, froid que prend corps la rébellion d'Alexandre comme un regain de chaleur à laquelle se joint tacitement Fanny et elle s'appuie particulièrement sur la puissance calorifère et transgressive des images. Les fantômes des deux filles noyées avec leur mère de Vergerus apparaissent alors en témoignant des ambivalences d'un mensonge autant énoncé pour irriter au maximum au beau-père que pour avérer dans le même élan l'inquiétante persévérance psychique des fantômes. Avec le risque critique d'amorcer des hantises spectrales et effrayantes (les deux sœurs se moquent en effet d'Alexandre et lui crachent au visage l'eau glauque de leur noyade). Avec de pareilles jumelles placentaires, Hamlet revient mais du côté suicidaire et aquatique d'Ophélie, sur un versant cauchemardesque que n'avait pas du tout le père défunt en forme de revenant familier. Mentir en requérant de tels fantômes appelle alors de jouer en toute connaissance de cause avec une inquiétude qui est cependant passée au stade nouveau d'une frayeur insoupçonnée.

C'est pourquoi il faut bien préciser ceci : le monde protestant des Vergerus n'est pas celui d'une absence de représentations auquel s'opposerait le monde comme un ventre fécond en images de la maison Ekdahl. Certes, ce monde puritain et ascétique est celui d'un nom symptomatique du paysage onomastique de l'œuvre bergmanienne (Vergerus revient comme un leitmotiv, dans Le Visage en 1958, Une passion en 1969, Le Lien en 1971, c'est le nom de l'autorité patriarcale qui fait de la morale politique, scientifique ou religieuse l'habit légitime d'une jouissance personnelle, pathologique et obscène – c'est le nom du surmoi qui s'agite sous la défroque de la loi morale). Mais il est surtout celui d'un déni catastrophique caractérisant l'abolition de l'écart nécessaire entre le masque symbolique (la fameuse persona pour reprendre la terminologie jungienne adoptée par le cinéaste) et le visage intérieur (soit l'alma). Les visions de cauchemar du visage brouillé (L'Attente des femmes en 1952), des visages arrachés (dans Les Fraises sauvages en 1957, dans L'Heure du loup), des visages superposés (Persona), des visages qui se confondent avec leur masque (celui de la Mort allégorique dans Le Septième sceau, du clown blanc dans En présence d'un clown) présentent divers symptômes mémorables dont la constellation explicite l'horreur de la condition vécue au nom de son ministère par Vergerus. Le pasteur ne peut en effet perdre la face devant les enfants de sa nouvelle femme parce qu'alors c'est comme s'il était défiguré. Les acteurs savent qu'ils portent des masques et peuvent en changer, sur la scène de théâtre comme sur toutes les scènes où la vie quotidienne se présente comme une représentation continuée et renouvelée. Les maîtres qui s'obstinent à croire en la naturalité de leur autorité vivent a contrario l'atteinte au masque comme une atteinte à leur chair. Et le feu provoqué par la tante malade qui, comme Goethe veut plus de lumière avant de mourir, provoquera finalement l'incendie fatal qui vérifiera dans la peau à moitié brûlée du visage de Vergerus agonisant la confusion, pathologique et pathétique, du visage et du masque.

Cela sera une vision organisée par le troisième enfant placentaire, comme une autre expérience de lanterne magique offerte à Alexandre par Ismaël, frère du marionnettiste Aron et neveu de l'oncle Isak Jacobi (Erland Josephson) qui vit retiré dans le placard de son capharnaüm. Avec la figure du vieux juif victime de l'antisémitisme du pasteur (il est aussi l'amant moins secret que discret de la grand-mère), revient le besoin de se soigner en se racontant des histoires (le conte hébraïque lu par Isak permet à Alexandre, sous la forme de tableaux extatiques et de scénographies passionnées comme le Moyen-Âge en a beaucoup produit à l'instar de ceux que l'on voit dans Le Septième sceau, de se représenter allégoriquement l'enfer vécu dans le presbytère des Vergerus). Revient aussi le besoin d'agiter les pièces d'un vaste théâtre de marionnettes avec un fracas qui fait peur et qui fait rire en même temps parce qu'il s'affirme comme tel (le Dieu vétérotestamentaire s'exhibe ainsi comme un impressionnant pantin). Avant que ne s'impose le désir de pénétrer dans l'ultime pièce où vit l'enfant caché, l'archétype de l'hermaphrodite archaïque et originaire (le frère est joué par une actrice finlandaise, Stina Ekblad) qui est, après le couple des deux sœurs ophéliennes, le troisième double placentaire, soit la figure zonarde qui se tient au plus près des confins où se confondent imagination particulière et imaginaire radical. L'enfant du placard figure en effet le jumeau placentaire d'Alexandre, son démon originaire, celui qui lui ouvre un nouveau monde d'images qui est aussi le plus effrayant, polarisé par des puissances élémentaires. La sanction du feu succède ainsi à celle de l'eau mais pour donner avec les brûlures qui suivent la noyade un sens nouveau aux images. Si, symboliquement, le judaïsme a représenté dans l'initiation d'Alexandre comme une voie malicieuse de sortie du protestantisme avant de pouvoir renouer avec le catholicisme originel, c'est pour admettre aussi à quel point il s'en trouve désormais infléchi, son ventre investi de peurs nouvelles parce que les images sont soulevées par des puissances inconnues. Parce que les images brûlent et consument quand elles ne risquent pas de vous engloutir.

Image-hantise II (la victoire comme une défaite)

La conclusion de Fanny et Alexandre se présente comme une évidente reprise du Noël introductif. L'été a vaincu l'hiver mais c'est une autre célébration de la vie qui s'impose, avec le Messie remplacé désormais par la naissance de deux petites filles, respectivement d'Emelie (qui l'élèvera sans son père puisqu'il s'agit de Vergerus) et de la servante Maj (mais celle-ci a bien envie de l'élever loin de son généreux géniteur, l'oncle Gustav, en partant pour Stockholm avec la fille de ce dernier, Petra). Avec l'antre familial retrouvé comme ce ventre fécond et généreux qu'il ne faudrait jamais devoir quitter, la tribu des Ekdahl trouve même l'occasion d'agrandir son cercle en accueillant les nouveaux êtres qui vont donner chair à de nouvelles représentations, de part et d'autre des scènes en myriades alvéolaires avérant que le théâtre est partout en ne se réduisant pas à la seule scène du théâtre d'Uppsala. Et Alexandre de pouvoir enfin retrouver son petit royaume initiatique et labyrinthique, après avoir expérimenté le dédale des murs nus du presbytère dont la sortie aura nécessité d'en passer par l'autre labyrinthe intermédiaire offert par le capharnaüm de l'oncle Isak et ses placards cachés. L'enfant de l'imagination ne sait cependant pas encore que le petit royaume dont il est le souverain, en y promenant dans chaque recoin le petit projecteur mental ou la lanterne magique qu'il a dans la tête, est pourri. Comme l'est le royaume du Danemark pour le prince d'Elseneur, dont le destin s'impose finalement à l'enfant bergmanien, mais si différemment qu'il l'avait fantasmé.

Quelque chose a en effet changé, définitivement, à jamais. Les images-mystères, un temps retrouvées chez l'oncle Isak, ne l'auront été qu'à l'occasion d'un dernier spectacle, d'une ultime représentation. La maison retrouvée est comme jamais celle de la théâtralité en son centre et dans sa périphérie de l'inquiétante familiarité. Sauf que la part de l'inquiétant l'a emporté sur le familier et l'hallucination submerge les digues de la théâtralisation. Il faut suivre en effet le garçon déambulant dans un couloir pour voir arriver derrière son épaule la masse noire qui va précipiter sa chute, ornée sur la poitrine d'une croix d'or qui brille d'un feu terrible. Il faut voir en effet l'enfant se relever et voir, au fond du couloir, la figure qui l'a fait trébucher, le pasteur Vergerus, autre revenant qui se distingue cependant du spectre paternel parce qu'il a son mot à dire. Et c'est celui-ci : « Toujours je serai là et te poursuivrai, toujours tu m'aura sur mon dos ». Cette séquence n'apparaît pas dans le roman original d'Ingmar Bergman, c'est un ajout du scénario et c'est l'une des images les plus terrorisantes de tout son cinéma. La guerre semblait avoir été gagnée contre le mauvais maître mort d'avoir cru pouvoir abolir la multiplicité des masques dans l'unicité de la chair. Ce n'était qu'une bataille à la Pyrrhus qui peut, à bien des égards, apparaître même en fait comme une défaite. Mort, le pasteur n'aura en effet jamais aussi vivant, revenant comme l'immortel persécuteur, le spectre au service d'un nouveau ministère qui est celui d'un reproche interminable, d'une culpabilité infinie.

C'est avec son spectre que, définitivement, l'image-hantise l'emporterait sur l'image-mystère. Alexandre aura tenu jusqu'au bout à son enfance, y fourbissant ses douces hallucinations et ses rêveuses épiphanies, jouant des statues et des allégories avec une inquiétude qui jamais ne cesserait d'être un amusement. Fanny, plus jeune et plus discrètement, a de son côté tracé la voie médiane où le peu de goût des images préserve relativement l'esprit de leurs tourments démoniques. Pour son aîné, ce sera une autre paire de manches. L'enfance ne dit plus le royaume souverain et innocent de la projection et l'animation, mais la réserve de symboles de l'adulte où puiser les forces de résister et se prémunir face à des puissances spectrales et imaginales impossibles à conjurer. La représentation y gagnera d'ailleurs en importance ainsi que le montre à la toute fin du film la grand-mère, prête à renouer avec son métier de comédienne sur l'inspiration de sa fille, elle qui est la gardienne de la tradition shakespearienne et qui lit à son petit-fils un passage issu du nouveau théâtre, Le Songe (1901) d'August Strindberg. Les hantises n'en ont pas moins de l'avenir pour l'adulte que l'enfant sait déjà qu'il est en train de devenir, prêt à continuer l'autoformation en sachant qu'elle est entrée dans un nouveau pallier où les images-mystères ont commencé à s'éclipser.

Le roman d'initiation d'Alexandre est plus sombre et retors que celui, plus didactique, du petit John Mohune à la fin des Contrebandiers de Moonfleet (1955) de Fritz Lang, où le jeune initié pouvait alors tirer toutes les conséquences éthiques d'une phrase précédemment énoncée, disant en effet que « l'exercice a été profitable ». Le roman de formation qui est d'autoformation du garçon bergmanien s'écrira autrement, à l'aurore d'une ambivalence renouvelée des images où l'imagination consciente risque toujours d'être submergée par l'inconscient et ses branchements avec l'imaginaire radical. Parce que l'enfant est désormais entré dans cette zone native où, effet de visière oblige, les puissances imaginales sont aussi les plus démoniques, les images-mystères concédant toujours plus de place aux images-hantises.