« Petit Dieter doit voler » de Werner Herzog : Qui témoigne pour le témoin, sinon l’ami ?

La survie, c’est la vie vécue à l’extrême pointe, extrémisée par la proximité de la mort jusqu’à ses limites dont le franchissement est un anéantissement. Le survivant vit en témoignant, le vivant témoigne en parlant comme en ne parlant pas. Quand il est silencieux, le témoin est taiseux et ses silences témoignent pour lui. Le vivant qui a survécu en a-t-il à jamais fini avec la survie ? Dieter Dengler est un témoin : l'homme qui a survécu au pire parle à Werner Herzog qui lui dédie Petit Dieter doit voler (1997). L’homme qui témoigne en faisant preuve d'une extraordinaire prolixité tourne cependant autour d'un noyau d'indicible, un reste irracontable : son désir de voler a eu pour fondation et destination une destruction réitérée. Le témoin est un derviche tourneur dont l’axe de rotation est ce reste-là. Avec l’homme témoignant pour l’ami absent et l'autre ami qui témoigne pour lui en lui dédiant son film, la vie apparaît enfin pour ce qu'elle est en vérité : l'énigme extatique d’un miracle inespéré.

« Le témoin se situe en fait, en quelque sorte,

toujours à la fin des temps, il apostrophe un monde qui, à ses yeux,

est sur le point de finir ou est déjà fini (…) »

(Giorgio Agamben, « Témoignage et vérité », Quand la maison brûle,

éd. Payot & Rivages, 2021 [2020 pour l’édition originale], p. 59)

Témoigner pour l’impossibilité de témoigner

La survie, c’est la vie vécue à l’extrême pointe, la vie extrémisée par la proximité de la mort jusqu’à ses limites dont le franchissement est un anéantissement. La survie est ce dont on peut revenir et c’est alors que revient la vie. La vie qui revient en n’étant plus couturée de contingences imposées par la subsistance devient une existence quand est hasardée après la blessure infligée par la survie une nouvelle consistance. Le retour à la vie qui marque la sortie de la survie peut alors requérir les soins offerts par la résilience. Le retour à la vie ouvre aussi et surtout à la possibilité plus radicale du témoignage. Le survivant vit en témoignant, le vivant témoigne en parlant comme en ne parlant pas. Quand il est silencieux, le témoin est taiseux et ses silences témoignent pour lui qui, parfois, ne sait plus s’il est revenu à la vie à nouveau ou bien s’il continue de survivre, même après la survie.

Le vivant qui a survécu en finit-il, en a-t-il à jamais fini avec la survie ? Le destin tragique de Primo Levi est celui d’une existence ayant valeur de réponse énigmatique et générique. Le témoignage des vivants informe que s’ils ont survécu à ce dont ils peuvent faire un récit, c’est en tournant autour d’un foyer qui en a fixé la possibilité comme l’impossibilité. Ce foyer d’indicibilité est logé au fond de la gorge des témoins, eux qu’il faut croire sur parole ou en silence, ceux qu’il faut croire depuis le silence qui se fait entendre sous leurs paroles, entre les mots quand ils arrivent à se faire entendre.

Ce dont le vivant qui a survécu ne peut pas parler, le témoin qu’il est devenu le tait, cela on le sait.

Penser consiste alors se déplacer en tenant la croisée des chemins, ce déport qui engage un débord. C’est aller là où l’auteur du poème « Gloire de cendres » discute avec le philosophe du Tractatus logico-philosophicus en pensant à l’homme de Si c’est un homme. C’est suivre Giorgio Agamben quand il écrit : « Témoin est celui qui parle uniquement au nom d’une impossibilité à dire » (p. 54).

Témoigner pour la catastrophe qui n’a pas eu lieu

Des témoins, il y en a chez Werner Herzog, et plus d’un. On a déjà une pensée particulière pour ce guadeloupéen qui, allongé dans l’herbe avec son chat tandis que toute la population de Basse-Terre a été évacuée de l’île, attend tranquillement la fin promise par l’éruption du volcan dans La Soufrière (1977). Sa présence même témoigne d’une vision héritée de l’histoire de l’esclavage, et fixée dans la chair de ses victimes et leurs descendants, celle d’une fatalité à laquelle il n’est peut-être pas nécessaire de se soustraire. La présence du fataliste témoigne encore de la témérité romantique du réalisateur qui en reconnaît lui-même la part de pathétique, lui qui est parti bille en tête avec deux opérateurs pour ne rien rater de la catastrophe volcanique qui aura été un événement à la seule condition qu’elle n’ait finalement pas lieu. L’événement est de l’ordre de l’imprévisible, du supplément qui fait exception à la logique réglée des situations. L’événement est ce qui arrive en n’arrivant pas. Cela, Werner Herzog le comprend in extremis en rencontrant l’homme endormi au pied d’un arbre dans l’attente que la mort vienne. Ou, plutôt, qui n’attendrait rien peut-être, souverainement indifférent à la mort promise ou à la vie qui malgré tout continue. Le désœuvrement du fataliste présente ainsi le miroir révélant au réalisateur la part obscure de son activisme aventurier, lui qui a voulu sauter sur l’occasion au risque de sauter dans le volcan en sautant avec lui.

La Soufrière est un très beau film de Werner Herzog, avec sa cité vidée de ses habitants comme un décor de science-fiction, avec ses fumées toxiques, avec ses silences qui sont aussi ceux des animaux qui passent, ânes et cochons, avec ses chiens qui n’aboient plus et qui meurent. Au silence des bêtes répond alors la parole de celui qui raconte entre les mots avoir compris aussi sa bêtise en ayant rencontré un homme, puis deux autres qui vivent dans un rapport à la vie étroitement mêlé depuis l’esclavage à la mort. Si La Soufrière est l’un des plus beaux d’un homme dont le cinéma tient de la conjuration de son complexe d’Empédocle, en incluant une bonne dose d’autocritique en guise d’antidote ironique, c’est que la catastrophe est un événement pour autant qu’en dérogeant à toutes les prévisions ou calculs, elle n’est pas advenue. Que l’événement tienne de la catastrophe en tant qu’elle n’arrive pas et, n’arrivant pas, déjoue tous les catastrophismes plus ou moins éclairés, devrait nous faire réfléchir aujourd’hui, nous qui sommes à l’heure quasi zéro de la collapsologie planétaire.

L’aigle s’envole au crépuscule de l’événement, la catastrophe qui n’est jamais arrivée : « La vérité du témoignage ne se situe jamais au commencement ; elle se trouve toujours constitutivement à la fin – elle est, dans tous les sens de l’expression, une vérité ultime, ou pénultième » (p. 59).

Témoigner pour un désir d’enfant et son ambivalence

On retient encore la magnifique passe de cinq films documentaires tournés par Werner Herzog entre 1990 et 2005, qui ont pour axe pivotant la personne qui témoigne pour la survie dont elle est capable de parler, sa capacité toujours ressaisie à l’endroit même d’une impuissance qui rappelle que le témoignage, pour être réel, est impossible. Il y a le journaliste anglais Michael Goldsmith dans Échos d’un sombre empire (1990) torturé par les bourreaux de Bokassa, il y a la biologiste Juliane Koepcke dans Les Ailes de l’espoir (2000) qui a survécu au crash de son avion au-dessus de la jungle péruvienne, l’avion que devait prendre le cinéaste alors qu’il travaillait au tournage de Aguirre, la colère de Dieu (1972). Le premier parle avec la voix de l’homme qui a trouvé la paix en sachant que l’autre paix qu’il attendait ne viendra jamais. La parole de la seconde est quant à elle factuelle et pratique, neutre et anti-spectaculaire, immunisée contre toute hystérie. Elle et lui parlent, tous les deux témoignent. Il y a encore deux autres exemples, celui de Mein Liebster Feind – Ennemis intimes (1999) et Grizzly Man (2005). Là, c’est Werner Herzog qui témoigne pour les autres. L’acteur fétiche aux colères légendaires comme l’aventurier qui rêvait de vivre au milieu des ours en finissant dévoré par eux sont deux incarnations modernes du berserker qui court dans toute son œuvre, le guerrier-fauve des mythologies nordiques, scandinaves et germaniques dont la fureur sacrée accueille la bestialité indispensable à faire la guerre. Des ennemis parce qu’ils incarnent un personnalité furieuse et surmoïque intoxiquée par un rapport faussé à la nature parce que fantasmatique. Les ennemis sont aussi des amis en ayant déposé dans le trésor des images qui restent des beautés hasardeuses et fugitives, aussi élémentaires et animales que spirituelles et rédemptrices : le papillon invitant Klaus Kinski à danser avec lui ; les ours et renards ayant été un temps les compagnons réels de Timothy Treadwell, victime de son puérilisme. Deux alter-egos démoniaques.

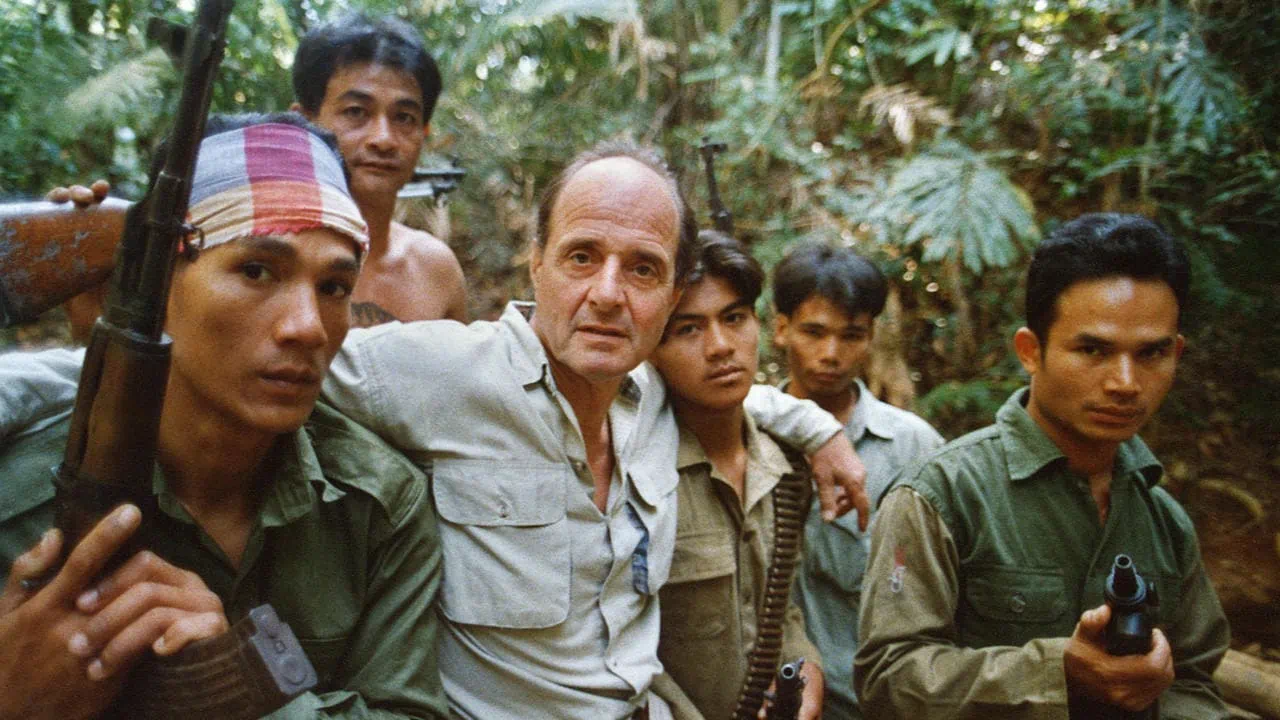

Comme ses pairs Michael Goldsmith et Juliane Koepcke, Dieter Dengler est un témoin : l'homme qui a survécu au pire parle à Werner Herzog qui lui dédie Petit Dieter doit voler (1997). L’homme parle et témoigne en faisant preuve d'une extraordinaire prolixité. La parole du témoin est fougueuse, nerveuse, impérieuse, c’est un avion dans la nuit qui carbure à l’élan vital, à la jouissance de narrer dans le détail et par le menu ce qui est racontable. La parole du narrateur jette tous azimuts ses gerbes de récits avec une fantaisie dans le visage qui le rend infiniment sympathique. Pourtant, des photos de jeunesse aux plans tournés par Werner Herzog, on remarque ceci : Dieter Dengler a perdu son incroyable sourire. Que s’est-il donc passé ? On entendra dans l’ordre du témoignage l’Allemagne des origines et la destruction en 1945 du village natal situé dans la Forêt-Noire, le départ pour les États-Unis et l’engagement dans les Marines, le crash de son avion bombardant les maquis vietnamiens en 1966, le passage dans les geôles du Pathet Lao au Laos puis les tortures dans celles des Viêt-congs, enfin l’évasion durant plus de vingt jours de survie dans la jungle jusqu’à sa récupération miraculeuse par l’aviateur Eugène Deatrick. Le témoin parle et il y a de quoi être stupéfait. La stupéfaction n’est cependant pas la sidération devant le témoignage du survivant, mais l’ébahissement devant l’homme qui raconte la survie avec un enthousiasme vital et communicatif.

L’exaltation est caractéristique de bon nombre des narrateurs qui peuplent le cinéma de Werner Herzog, scientifiques compris comme on peut s’en rendre dans ses films les plus récents, de Rencontres au bout du monde (2007) à Fireball : Visitors from a Darker World (2020) en passant par Into the Volcano (2016), tous des films dans lesquels on retrouve le dernier alter-ego en date du cinéaste, le volcanologue britannique Clive Oppenheimer, un ange du savoir qui s’oppose aux démons Klaus Kinski et Timothy Treadwell en profitant des occasions données par les films pour jouer toujours plus à la fiction du passeur placentaire et médiateur nécessaire à l’ami réalisateur. Cette exaltation n’a pourtant rien, mais rien à voir avec la forfanterie du héros narcissique, et tout avec l’émerveillement d’un enfant saisi par un désir de voler qui n’en aurait pas saisi toute la portée.

Car l’homme mordu par le désir de voler quand il était enfant l’a été au moment de la destruction de son monde par les avions alliés, qui passaient au-dessus de sa tête en lâchant des bombes semblables à celles qu’il lâchera plus tard depuis le ciel du Vietnam. Le désir de voler aura donc eu pour fond la destruction de la destruction, destruction au carré de l’Allemagne nazie et de sa défaite par les alliés, destruction réenclenchée dans la jungle vietnamienne, avec ses maquisards et ses forêts napalmés.

L’homme qui se souvient du geste de son grand-père ayant refusé de voter pour les nazis au risque du discrédit quand tous les votants du village ont dit oui à Hitler, et qui s’en souvient en refusant de signer un document viêt-cong reconnaissant la défaite de l’armée étasunienne, cet homme-là comprend-il la place, non plus imaginaire mais réelle qu’il aura occupée quand son désir de voler aura consisté aussi à balancer des bombes au napalm ? Dans le silence tardif et saisissant du témoin pourtant si prolixe, il y a une place pour l’ami qui y est resté. Il y a aussi, toujours secrètes, des reconnaissances sauves du jugement de celui, au fond un autre ami, qui les aura rendues possibles.

« Que veut dire témoigner pour les morts ? N’est-ce pas cela que fait tout témoin, si le témoin est avant tout un superstes, un survivant ? ». Le témoin est le vivant ayant affaire avec ceux qui ne le sont plus. Il parle ou se tait pour les morts qu’il a à l’intérieur de lui-même. « L’homme est le vivant qui a un passé et doit à chaque instant faire ses comptes avec lui, témoigner pour lui » (p. 60-61).

Témoigner pour l’amitié blessée

et pour la vie, ce miracle inespéré

L’homme est prolixe en tournant autour d'un noyau d'indicible, un reste irracontable. Le témoin est un derviche tourneur dont l’axe de rotation est ce reste-là. L'expérience vécue qui demeure inaccessible est ce qu'il y a entre les mots, ce qui fait silence y compris pour l’homme disert. Il faut l’entendre, ce silence qui a le Mékong pour rumeur fluviale grosse de toutes les humeurs mélancoliques et océaniques, quand le témoignage s’étrangle sur l’évocation de l’ami de la survie, Duane Martin, décapité par des villageois furieux. Et puis sur l’autre ami qui lui aura succédé, un ours (encore un), l’animal féroce qui a suivi Dieter Dengler dans la jungle vietnamienne en se léchant les babines. L’homme qui n’a pas cédé sur son désir d’enfance, celui de voler, est alourdi du poids symbolique du corps décapité de l’ami, possédé par son fantôme silencieux, engourdi par les revers de l’amitié qui sont des plis de culpabilité. Dieter Dengler témoigne pour Duane, son ami de galère, son frère de survie, le témoin qui ne témoignera jamais et pour qui il témoigne en témoignant de son silence. Voler est un désir d’entre les catastrophes et l’une d’elles est l’amitié décapitée.

Le témoin est aussi un fabulateur, sur la suggestion implicite et fantaisiste de son double qui n’est autre que le réalisateur. La fiction est une stratégie qui fonctionne sur deux plans concomitants : des choses personnelles inventées (comme le tatouage, les rêves, les TOC) et puis des reconstitutions dans les jungles thaïlandaise et laotienne en compagnie des habitants de la région. Avec la fiction, le documentaire est une recréation ludique, un jeu à vocation conjuratoire qui tire la tragédie vécue en comédie de l'existence et ses contingences. La fiction est alors un masque pour dire la folle vérité du documentaire : dès que ça parle, il y a fiction parce que dès qu'il y a de l'humain, il y a désir autant que délire. Il y a une exaltation qui pousse jusqu’à l’éruption volcanique, juste avant la décapitation.

Le témoin est le double du réalisateur et, plus que Klaus Kinski, Dieter Dengler est peut-être le double le plus proche de Werner Herzog. Nombreux sont en effet les traits partagés (une enfance allemande après la catastrophe de la guerre, le travail dans les forges ou les aciéries, la passion de l'exploit et le recours aux machines, le départ pour les États-Unis). Significativement, cinq ans après le décès de Dieter Dengler, le cinéaste reviendra une seconde fois à son témoignage en en proposant la reconstitution fictionnelle, Rescue Dawn (2006) avec Christian Bale. Mais il y a plus et c’est autrement décisif : l'autre en qui le même se reconnaît est celui pour qui vivre c'est toujours côtoyer la catastrophe. C'est vivre sur ses bords en rappelant qu'elle est au fondement même de nos existences. La vie est une survie qui s’ignore. La catastrophe ne relève plus de la contingence mais du hasard, elle forge des destins qui sont l'énigme de ceux qui les vivent. Et l’énigme a deux faces, une face tragique et une autre comique, le récit qui s’étrangle en tournant autour du foyer de son impossibilité (l’ami décapité à la place de qui l’on parle) et le jeu pour enfin passer du vrai au faux (si les adultes jouent à la guerre, c’est pour marquer peut-être que la guerre, la vraie, serait finie ; ailleurs, Allemagne de l’ouest ou Nicaragua, les enfants jouent seuls ou bien jouent à la guerre pour de vrai, dans Personne ne veut jouer avec moi en 1976 et dans La Ballade du petit soldat en 1984).

Le témoin qui fabule parce que l’y a autorisé son double incarne devant lui un vieux rêve icarien, celui de voler. Après tout, le cinéma (de Werner Herzog) a besoin de deux ailes lui aussi, l'aile fiction et l'autre documentaire. Et si voler exige l'enthousiasme de ceux qui décollent du sol en désirant traverser les cieux, le décollage a pour contrepartie mythique la chute, c'est-à-dire le retour brutal à la terre qui appelle et à laquelle on n'échappe pas. Comme on n’échappe pas à la voix spectrale de l’ami. Le retour à la terre qui flambe des ravages de la guerre en faisant suite aux dévastations nazies. La terre incendiée par les bombes larguées par un petit garçon qui s’en fichait parce qu’il avait tant besoin de voler. La terre qui brûle de l’ami absent dont le témoin ayant survécu est le gardien témoignant pour lui. Exister n'est rien alors que vivre sous la condition existentielle du mythe et ses excès, ses exaltations narratrices qui tissent autour des blessures tragiques la comédie des contingences de la survie, ses soulèvements dont le fond est celui d'une catastrophe réitérée. Et la catastrophe est autant réitérée que la vie, une fois qu’elle est passée au fil des horreurs de la survie, dévoile qu’elle est un émerveillement, un miracle inespéré autant qu’une énigme extatique.

Le témoin est celui qui cherche un ami, l'ami qui témoignera pour lui. Il faut en effet de l'amitié, beaucoup d’amitié pour accueillir un pareil témoignage. Dieter a perdu Duane, l'ami décapité durant leur fuite commune hors du camp de prisonniers. Dieter a eu pour autre ami l'ours qui rôdait dans la jungle en attendant de le dévorer. L’animal rappelle à la duplicité de l'ami, celui qui reste vivant en survivant à la place de celui qui y est resté. Il faut encore un dernier ami, ce sera le réalisateur, celui dont le cinéma compte quelques ours et autant de boiteux et d'amputés parce qu'il aime retrouver chez les autres ce qu'il y a profondément en lui : la vérité de l'être qui tient autant du manque que de l'excès. La sortie hors de soi pour se retrouver comme on n’a jamais cessé d’être : l’étranger perdu dans un environnement invivable mais persévérant à battre des ailes du désir. Le désir du dehors qui résonne dans l’exaltation narrative du témoin, le dehors expérimenté qui est l'extase comme celle du sculpteur sur bois et sauteur à ski Steiner, l’autre double qui, lui, sait voler en s’arrêtant à temps.

Il faut en effet beaucoup d’amitié pour permettre à Werner Herzog d’accéder aux failles intimes de ses témoins, ainsi l’alpiniste de Gasherbrum (1985) et l’aumônier de Into the Abyss (2011).

Avec le témoin témoignant pour l’ami absent et l'autre ami qui témoigne pour lui en lui dédiant son film, la vie apparaît enfin pour ce qu'elle est en vérité : l'énigme extatique d’un miracle inespéré.

« La vérité est une errance, sans laquelle certains hommes ne pourraient pas vivre. Elle est, ainsi, une forme de vie, cette forme de vie dont certains hommes ne peuvent se passer. Leur forme-de-vie est, en ce sens, une errance pour la vérité, qui les constitue comme témoins » (p. 77).

Poursuivre la lecture autour du cinéma de Werner Herzog

- Jérémy Quicke, « Grizzly Man » de Werner Herzog : Toucher la distance entre caresse et griffe », Le Rayon Vert, 16 mars 2022.

- Des Nouvelles du Front, « Family Romance, LLC » de Werner Herzog : De la simulation des signes de vie », Le Rayon Vert, 15 septembre 2020.

- Maël Mubalegh, « Prisonniers du désert : sur Terrence Malick, Bruno Dumont et Werner Herzog », Le Rayon Vert, 12 août 2016.