« Les chambres noires de Paul Schrader » de Jérôme d'Estais : Les bâtisseurs de ruines

Dans son livre, Les chambres noires de Paul Schrader, Jérôme d'Estais a soupesé les chances de tous les personnages schraderiens de ne pas rejoindre le chaos. Leurs efforts pour tracer dans ce vent de l’existence un parcours qui ne serait pas nécessairement exemplaire pour nous faire souvenir de la foudre autant que des plombs. Pour nous dire enfin, dans un geste libre, qu'au plus profond des blessures existentielles des schraderiens, la vie intarissable, sève et sang mêlés, se trouve là par effraction, dans l’attente d’on ne sait quel éblouissement, braise hésitant à reprendre le don du feu, dans une maison d'édition, Marest éditeur, dont la ligne éditoriale, par ses choix, sa singularité, aurait découvert autant qu'elle continuerait d'entretenir le secret.

« Les chambres noires de Paul Schrader », un livre de Jérôme d'Estais (2023)

Aller à l’aventure pour ne pas démériter, rougir de soi. Espérer gagner sur l’effondrement. Se ramasser aussi dans les silences qu’on se donne. Transgresser d’emblée le cours des choses, la promptitude des hauteurs. Dans le même temps, ne pas renoncer à la défaillance de ses pas, endurer le risque de sa ruine. « Tu seras un Homme mon fils », si tu en es capable. Mais si tel n'est pas le cas, que reste-t-il ? Kipling n'en dit rien. Paul Schrader a tenté de s'en accommoder. Dans un autoportrait au miroir où les schraderiens, ses personnages, dévoileraient ses nombreux visages cachés.

Mais comment en sont-ils arrivés là ? À s’ennuiter. Faire « de la nuit un présent » (M. Blanchot, p. 63). Ne sachant pas s’ouvrir la voie à mains nues, sauf à prendre leur droit. Par un geste d'effraction. Pour se sortir de toutes leurs chambres noires. Encore fallait-il qu'on leur donne la main avant que disparaisse le souvenir de ce qui n'a pas encore été, sinon dans une formule incomplète et perdue depuis longtemps. Mais qui pouvait s'inquiéter de leurs pas soustraits, de leurs voies englouties ? Qui allait répondre d'eux ? Jérôme d'Estais, dans un beau livre, important, atteint l'extrême pointe de leurs faillites. À la force du poignet, il les décadenasse de leurs cellules noires. Cartographie leurs chambres à soi, clôt sur l'infini dont parlait Virginia Woolf. Puis nous les fracture, pour ouvrir sur leurs nombreux territoires. Autant de chambres noires qu'il faudra traverser pour cheminer en compagnie de Travis Bickle (Taxi Driver) jusqu'à Narvel Roth (Master Gardener). Les voir gagner enfin la lumière, la dernière Porte, par où tous les automates schraderiens s'animeront, main tendue, espérant leur obole d'Ozu, Bresson, Dreyer, dans leur dernière chambre noire, la cathédrale cinéma, ce lieu où se fait le « pont » avec la « spiritualité » (p. 106).

Quel drôle de chemin il aura ainsi fallu prendre à Jérôme d'Estais pour nous y conduire. Une déambulation dans cette nuit noire où les schraderiens « refont le jour » (p. 129), que Jérôme d'Estais met à jour en nous déchiffrant les signes d'un journal intime que tiennent si souvent les schraderiens. Mieux, tellement mieux : d'avoir écrit dans ce livre leur journal pour nous apprendre de quoi était fait leur métier d'homme. « Vingt-trois chambres pour autant de personnages » (p.29) qu'il s'agirait de comprendre à tous les âges de la vie. Dans un livre dont le journal deviendrait celui de tous les entravés, qui n'auront jamais fini leur métier de vivre pour avoir trop longtemps fait l’apprentissage de la mise en déroute.

Le cinéma de Paul Schrader pourrait ainsi faire tourner fou à en déchiffrer impossiblement les signes consignés dans un journal tenu fermé au regard. Comment l’arpenter ? Avec quelle unité de mesure ? Jérôme d'Estais vient nous dire que dans cette histoire, seules les questions maintiennent quelque chose dans le délabrement. Et qu'il faudra aller jusqu'au bout, tenir la route pour accompagner tous les schraderiens. Voir comment ils pourront, possiblement ou impossiblement, se guérir du besoin de se guérir. Apprendre à vivre sans pourquoi. Ne plus chercher à être l’intarissable érudit de leur propre vie, mémoire globale, synoptique et acribique pour s'échapper enfin dans l'infini d'un « Tout Autre ». Mais comment cela peut-il finir ? Comment cela aboutira-t-il ? Cela ne se terminera pas. C'est le propre de toutes les histoires. On ne les épuise pas. Elle nous achève. Ou nous relève.

Les schraderiens demeurent d'abord par effraction à l'état de nature, dans un rapport d'ensauvagement au monde. Cannibales. Pour apprendre à se dévorer. Cru. Et disparaître dans leurs caches, leurs chambres noires. Ce cinéma, raconte Jérôme d'Estais, c'est leur part animale non sublimée, son aspect le plus noir, bestial, l'homme rendu à la bête (Cat People).

Dans leurs caches, ces réfugiés à domicile attendent leur heure. En silence. Car proclamer ses buts, au départ déjà, c’est se restreindre. Car s'ils écrivent, les schraderiens parlent peu. Ils organisent leurs pensées (p. 27). Dans leur journal, ils s'y consignent pour inventer leur histoire comme « Travis Bickle (…) tente de donner un nouveau sens à sa vie et une direction au monde » (p. 28). Ils s'encabanent. Pour tenir leur silence. Ont la prescience que chaque phrase prononcée pourrait les faire rapprocher du moment de leur perte. Chaque mot leur devient suspect, dédalien (p. 91). Ils sont à eux-mêmes instance étrangère. Contigus à ce qu'ils sont. Ne s’englobant plus. En exil de leur parole. Les mots formulés à l'air libre apparaissent comme une force matérielle de destruction. Au mieux, un froissement verbeux. Qui trop aisément feignent de signifier, trahissent la profonde rumeur de leur monde. Parler serait apocryphe. Devenir étranger à son canon. Mensonger. Parler ne permettrait pas de délier mains, gestes, regards, paroles fermées comme un poing. Ne décèlerait pas leur vérité. Parler reviendrait à prononcer des phrases qui se renient. Reprises par ce à quoi elles tenteraient d’échapper à l’instant où elles voudraient s’y soustraire. Complices de ce qu’elles dénonceraient. Abandonnées à une vie autonome dans l’horizon déshabité d’un langage sans personne. La vérité ? Les troupes du vide s'assemblant comme de gros fantômes cotonneux dans un langage qui serait tout annulation. Comme si la vie d'un individu se résumait à sa vérité. « Les preuves fatiguent la vérité », dit Braque. Les schraderiens préfèrent travailler au recueil de leurs cendres. Rédiger dans un journal les prolégomènes de leur propre insurrection. Séditieux, de travailler à leur propre subversion.

Dans leur journal, ils s'espèrent rassemblés, rapprochés des choses, à la fois moins denses, sans doute, mais dans l'attente d'être grandis. Au centre de tout schraderien réside un manque impossible à combler. Un trou. Leur journal. Leur chambre noire. Et, à l’instant d’y sombrer, se tiennent dans la hauteur de cette parole retranscrite à l’intérieur dont ils ne sont jamais certains qu’elle soit tout à fait d'eux. Leur journal, un masque posé sur le visage. Dessous y manque l’air. Ils y parlent dans leur bouche. Leur haleine y fait l’aller comme le retour. S’y asphyxient. Eux, enfouis. Là même où ils voudraient devenir légers, comme une chose à son début. Gagner la liberté depuis l'enfermement. L’univers dans une cellule de papier devenue cendre. Attendant leur salut comme le prêtre Toller renaîtra de Mary (First Reformed). Simplement que quelqu'un leur tende l’allumette qui leur a toujours manquée, les lisant grattant de leurs doigts leur papier afin qu'ils disparaissent comme ils étaient venus.

Tenir un journal de bord pour les schraderiens, peut-être est-ce alors pour qu’il reste toujours assez de liberté naissante afin que le spectacle leur donne le sentiment de n’être pas réglé d'avance, « en tentant de donner un sens au désordre intérieur, à défaut de comprendre l'extérieur » (p. 31). Parce qu'un jour, leur alphabet a été mis en morceaux, « exarb[a]nt le manque de communication avec Dieu ou les autres » (p. 31). Alors, ils se sont attablés pour s'empanurger de mots comme de souvenirs sans qu’ils forment troupeau. Ils se sont mis à écrire autant que Paul Schrader a scénarisé des vies de cinéma (Taxi Driver, Obsession, Mosquito Coast...). Les schraderiens se sont essayés à cette chance respiratoire, avant que la silhouette de leur destin se mette peu à peu à ressembler à cette chose disparue, leur visage dans un miroir sans tain, le reflet de l’absence pour allure, quand il s'agirait d'y « unifier ce qui est dispersé » (p. 42). Ils ont mis leurs mains au feu dans chacune de leurs phrases. Ordalie singulière pour faire d'eux des accusés bourreaux. Et dans l'attente de la sentence, ont tenu un journal pour s’ajourner continuellement. Car écrire des centaines, un millier de pages, c'est se prendre comme objet de doute sur sa propre épaisseur. Se confirmer se dépréciant. Le journal comme expression d’une chute sans fin et reconduite sans cesse par le seul effet de vouloir se maintenir à hauteur d'homme. Le journal, un abîme. Y espérer une mue qui continuerait de répéter inlassablement le geste inaugural qui aurait fait d'eux des êtres réputés pour l’absence. Plus on cherche à (se) remplir par l’écriture, plus on creuse le vide. Tout travail de re-connaissance par l’écriture est tributaire d’une économie de la mé-connaissance. Il y aura toujours un reste. Un blanc. Un indécidable indéchiffrable. Une case vide. Un journal pour espérer tenir un corps qui s’abroge. Qui s’encercueille. Pour avoir renoncé à toute forme d’échappatoire, Jérôme d'Estais nous raconte comment ils s’y évanouissent. Se constituent à partir du langage de cet autre en eux, leur carcasse. Dans les creux de leur langage, on les voit ainsi devenir peu à peu la somme de leurs silences. Pour n’avoir pas su trouver les paroles qui redressent le dos, Jérôme d'Estais nous montre leur corps qui s’en va sans cesse à contre-pente, remontant le courant, pour s’acculer à la fission. Comme ils voudraient retourner s’engendrer à la source. Se réduire à l’état d’avorton. Point d’amorce où ils pourraient peut-être, enfin, s’inventer depuis leurs si nombreuses caches.

Pour s'y enferrer, le quotidien est une première voie de salut. Détruit de l'intérieur, ils tâchent de se reconstruire du dedans. En un relèvement hors sol. Sans fondations. Aménagent une ruine. Restaurent le vivant. À ce point éparpillés, ils ont besoin de toute nécessité d'ordre.

Le quotidien, d'abord, pour ne plus être à la dérive, simplement en dérivation, tenu par les appétits de l’ordinaire. Fluctuant, encore, en partance, sans doute, mais rattachés. À la fois libérés et tenus, leurs possibilités d’écart restant inscrites dans l’horizon d’un point fixe. Les schraderiens vont essayer d'avancer dans leur vie arrimée, à un livre, un jardin, une seringue, une fille à retrouver. À la seule condition d’être astreint, d'être d'astreinte, de nuit comme de jour. Des vigies de l'ordinaire. Eux qui sont peut-être « les derniers croyants (…), qui interprètent les signes ou les silences de Dieu » (p. 111). Contre toutes sortes de philosophie, c’est en devenant un automate de la vie quotidienne qu'ils pensent s’aguerrir. Pour n’avoir pas de prédispositions à vivre, c’est par l’effet de ce quotidien qu'ils vont en prendre le rythme. Assouplir leurs muscles à ses exigences. En répétant chaque jour les mêmes gestes, faire leurs gammes de la vie. La gangue de ce quotidien charbonneux leur révélera ainsi son diamant : en s’offrant à sa passivité, ils sont le plus certain de s’animer.

Mais comment s'orienter dans la vie quand on est à soi seul son point d'imputation ? Dans un premier temps, confie Jérôme d'Estais, les schraderiens s'établissent en gouvernement direct. Sans corps ni intermédiaires. Commandant, ils croient obéir. Obéissant, ils pensent commander. Et croyant se libérer s'assujettissent. S'inscrivent dans l'ordre de l'affrontement. Du face-à-face, duquel ils ignorent qui d'eux ou de l'autre dans ces miroirs si nombreux chez Paul Schrader sortira un jour vainqueur, le miroir comme « lieu de la solitude exacerbée » (p. 39). Les schraderiens sentent bien tout le prix que pourrait avoir une vie réconciliée. Il leur faut ainsi mettre de l'ordre dans un monde qui leur semble définitivement en pièces, toute cohérence enfuie, où l’ordre même participe de la dispersion. Cartes en main, jardin à épouiller des souvenirs, journal d'un fou à tenir... Ils s'y trouvent à front renversé, sans recours ni remède, sans autre point d’ancrage ni point de mire, dans un risque absolu. Un véritable champ de forces annihilé. Un monde illisible où il ne sert à rien de communiquer. Comme si avait été provoquée une interruption de courant dans leurs phrases.

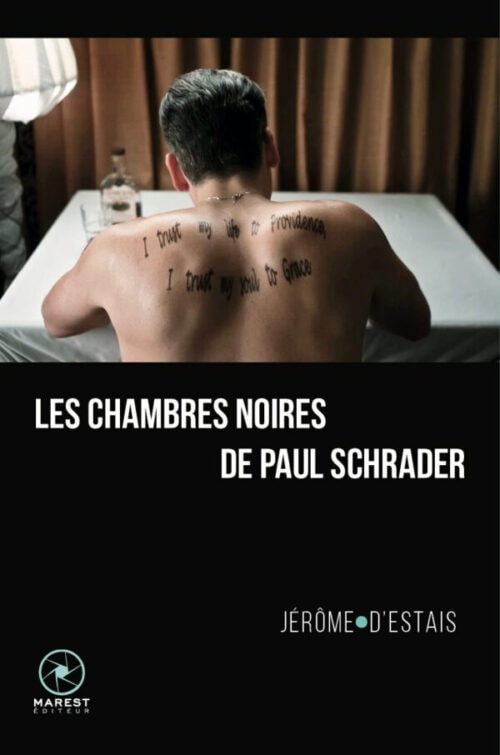

En s'enfermant dans leurs nombreuses chambres noires, ils apprennent ainsi à déparler. À se formuler, à force de mots emmagasinés, dans le silence. S'inventent une langue qui s'éprouve dans la violence de sa perte : l'étreinte du langage mis au silence. Ce silence n’est pas le perdu du langage, mais son ombre portée. Eux, sous sa protection, comme Narvel Roth est gardé de son passé nazi par les forces policières de l'oubli, qui voudrait le poncer jusqu'à l'invisible, si ce n'étaient ses tatouages qui le rappelaient sans cesse à sa chambre noire, son « passé honteux » (p.42). Une vigilance qu'ils se doivent à eux-mêmes. Dans une présence qui n’en finit pas de s’absenter, impossible à faire asseoir parce que sans-tête. Les schraderiens sont égicides. Ils ne sont que des sans visages, ce choix de couverture du livre de Jérôme d'Estais. Une grimace sans visage, comme ces Rubik’s cubes dont il faut chercher à percer le mystère les tournant, qui ne changent que de face pour n'en être qu'une seule, celle de Paul Schrader. D’être absent malgré tant de figures. Travail de carnilogie, dès lors. Mise en place d’un logocide. Les schraderiens s'installent dans une contestation de l’intérieur. Leur parole n’exprime plus le propre ; elle le dépense dans le silence. Une révolte de chaque instant contre la langue apprise, celle des souvenirs d'enfance, de la famille de Paul Schrader, son éducation, sa foi (p. 13), cette langue souveraine d’être insoupçonnée, qu'il leur faut mettre à jour dans un discours insurgé, un contre-discours où la parole n’est plus le socle et le centre du sens, comme expression de vérité, dans laquelle les schraderiens sortiront d'eux-mêmes et trouveront leur propre fondement. Même s’il ne sert à rien de lutter contre les mots, parce que « les oreilles n’ont pas de paupières » (P. Quignard).

Dans leur vie, tout fait poids. Masse. Écrase. La puissance d'un soleil, sans la chaleur du corps. Eux, en orbites autour d'histoires de deuil, « celui du fils (The Card Counter, First Reformed), de la fille (Obsession, Hardcore, Patty Hearst, Master Gardener), des parents (Master Gardener), de la mère disparue (Light Sleeper, Light of Day, Affliction, Hardcore...), de la grand-mère (Mishima) » comme « le spectre du père », « sa violence et (…) sa mort inéluctable et salvatrice, hante les lieux » (p. 80). Dans leurs chambres noires, en se quotidiennant, pour se préserver des mauvais augures du passé comme du manque d'épaisseur de l'avenir, ils y vivent une sorte de situation intermédiaire : à la fois en liberté et en prison. Ce quotidien, « à la fois structurant et annihilant » (p. 61), permettant « d'échapper au passé et au futur, peut se révéler sisyphéen », comme dans Affliction (p. 62). Paul Schrader est ainsi le cinéaste de la croix, dont il a scénarisé un Jésus (p.19). Le metteur en scène du « et ». Réalisateur de la double nature des choses comme le Christ que les schraderiens pourchassent en eux est ici-bas comme aux cieux (p. 109). Le chemin est là, dans cet entre-deux, pour des êtres qui sont des seuils. Leur chambre noire est à la fois cette chance qui comporterait son versant malchance : « tour à tour père de famille, croyant et tueur (Hardcore), (...) homme et bête (Cat People), prêtre et terroriste (First Reformed), écrivain et nationaliste (Mishima), normal guy et jouisseur compulsif (Auto Focus) » (pp. 59-60), comme Travis est parcouru d'une balafre, un pays coupé en deux, « entre le stupre et la pureté » (p. 98).

C'est que les schraderiens sont un jour entrés en mélancolie comme ils ont la nostalgie de ceux qui « tentent de survivre à la perte » (p. 86). Pas la mauvaise nostalgie - l'abreuvoir de l’apitoiement sur soi. Mais une porte entrebâillée sur un univers perdu, qu'il faudrait gagner. Ainsi ont-ils commencé à faire corps avec leur monde et s’y réduire. Et se choisir des lieux sans issue. La chambre, souvent, qui se dépouille au fur et à mesure du temps chez Paul Schrader. Ils y deviennent hors-jeu. S’y cachent, non « pas pour fuir les gens », mais s' « anéantir en paix » (Kafka). Leur mélancolie devient à ce point soliptique qu’elle est à soi son propre contentement.

Leurs chambres noires sont des cellules (p. 44), que décrit avec tant de soin Jérôme d'Estais, pour en arranger le chambard. Une chambre noire, matérialisation de leur corps qui commence à endurer le risque de sa ruine où ils se sont encellulés un jour. Ce nerf brisé en eux ; sanglot non rendu. Dans un corps qui comporte l’éventualité de l’adieu, qui les a fait rentrer dans leur peau. Jusqu’à n’être plus qu’une somme de soustractions. Accumulés, concentrés, épais, comme un mur (p. 163). Sans ouverture. Chambres noires où ils sont assignés à résidence. Emprisonnés. Une manière de vivre à perpétuité sa con-damnation. Un jour éternel sans conditionnelle. Sans parloir. Sans promenade. Une prison à ciel ouvert. Sans mur ni gardiens autre qu'eux-mêmes. La prison la plus terrible qui soit. Une prison dont ils ne peuvent pas même espérer s'échapper : leur moi, qu'il voudrait enfermer faute de posséder encore une réelle consistance. Leur chambre, « un sanctuaire narcissique » (p. 33).

Voici donc le pari de ce cinéma. Rapiécer des hommes sans qualités, en les soumettant à une sorte de vivisection pour Paul Schrader. Comme s'il s'agissait d'en disséquer le cadavre. Tenter d’assembler les miettes d’un individu qui, ayant perdu un jour toute unité, serait devenu comme cet homme « semblable à la limaille de fer d’un champ démagnétisé » chez Musil. Cet homme sans qualités, c’est l’homme privé de lui-même : celui qui après avoir refusé d’être quelque chose pour les autres et pour lui-même, mesure le vide de son âme. Cette catastrophe identitaire de l’homme implosé, on la retrouve aussi bien chez Faulkner qui, cédant à l’ivresse de la dispersion nomade, attribue le même nom à des personnages différents[i]. Beckett changera pour sa part le nom et la forme extérieure de son héros au cours d’un même récit[ii]. Chez Camus, le nom du narrateur de L’étranger[iii], à l’existence si flottante, se sera lui-même perdu dans la mémoire du lecteur. Le personnage, pourtant central, du Château[iv] de Kafka ne sera doté que de l’initiale K. : ni famille, ni liens, ni résidence fixe, ni visage. Kafka nous le dit arpenteur, mais si on l’a fait venir comme tel, c’est pour ne pas utiliser ses services : c’est-à-dire pour ne pas mesurer, tracer, calculer, définir, assigner, qui témoigne de l’absurdité d’une existence inutile, celle de l’homme sans identité assignable. Comme si l’homme schraderien, cet « existentialiste » (p. 59) sans nécessité, était, comme le dira plus tard Sartre dans La nausée, de trop. Si bien que, paradoxalement, sans centre ni fin, le schraderien serait tout autant sans ossature ni consistance : vide d’être. Ce vide qu'il s'agirait de contenir désespérément dans une chambre noire, par où surgirait sa vérité comme son expression.

Cependant, cinéaste du « et », dans le même temps, Paul Schrader n'ignore sans doute pas que la « cellule », chez les Chrétiens, vient de « cella », le petit ciel. Le coin le plus près de Dieu sur terre. Dans leurs chambres noires, les schraderiens cherchent aussi l’infini qui se dérobe dans un « abri » (p. 44). Personnages jonasiens, recherchent un ventre. Pour retourner à l'état prénatal. Fœtal. Qui est toujours létal. Car tout infini est toujours un non lieu, au risque de « l'asphyxie » (p. 47). Cloîtrés, ils deviennent ainsi immobiles. Souhaitent minéraliser leur monde. Deviennent semblables à la pierre. Un état végétatif comme prescience de leur mort non pas seulement prochaine mais sans cesse en suspens. Les schraderiens passent alors leur vie à être en deuil. Leur état devient pareil à l’expérience de l'acédie que font ces moines byzantins lorsqu’ils demeurent à mi-chemin de Dieu. Quand ce dernier leur demeure inaccessible. Leur manière d’être au monde devient, à son tour, sans cesse différée. Leur vie entière n'est plus qu’une naissance interminable. Une venue au monde sans fin. Autant d’efforts vains pour arriver. Être là sans être là.

Mais puisqu'ils y sont, les schraderiens ne peuvent nier eux-mêmes leur présence au monde, ne pas la contester : leur mélancolie devient cette chose intermédiaire qu'ils sont. Entre l’être et le non être. Le mort et le vif. Christique, ils sont malades de leur humanité. Une drôle de maladie, cependant. Une maladie sans remède. Une maladie du sens. Hamletienne, dans un pays, une Amérique schizophrénique, dépourvu de tout centre depuis que la tête d'un président explosa (pp. 141-142).

Jérôme d'Estais nous suggère alors que cette mélancolie est peut-être sans cause. Elle n’a pas nécessairement d’objet. Elle ne saurait être réduite aux malheurs privés de chacun comme à l'histoire personnelle de Paul Schrader mise en cinéma. Cette mélancolie, c'est eux-mêmes. Elle ne leur est pas étrangère. Pas extérieure. Elle est consubstantielle à ce qu'ils sont. Ils ne pourront jamais s'en extirper, sauf à renoncer à leur être. Leur mélancolie est la maladie du fait d’être homme. Elle est donc cause perdue, puisqu’elle ne connaît pas d’adversaire, sauf à l'être pour eux-mêmes. La soigner serait se tuer comme les schraderiens font la bête quand ils veulent faire l'ange, débarrasser leur monde de tout ce qui le salit. Quand leur « rage existentielle se mue (…) en désir de purge quasi christique » (p. 66), lorsque le « dialogue avec Dieu est interrompu ou mal interprété » (p. 114). Ils voudraient le Bien. Ils accomplissement le Mal : Travis qui « finit par devenir tortionnaire, (tue) des innocents parce qu'il ne parvient pas à tuer un homme politique qui ne lui a, par ailleurs, guère fait plus de mal que les autres » (p. 67). Ils se prennent pour l’Élu (p. 25, p. 101 et s.). Ils ordurent le monde. Ils sont L'homme du souterrain dostoïevskien, rappelle Jérôme d'Estais (p. 31, 58), ce lieu depuis lequel se révèle toutes les affres de bassesse dans lesquelles l’amour-propre est susceptible d’entraîner un être pour se venger des humiliations qu’il subit, en même temps qu’il va au-devant d’elles et les recherche avec une espèce de complaisance malsaine[v].

Dans le même temps, c'est peut-être que tout n'est pas sans sens dans la vie des schraderiens. Plutôt sens dessus dessous. Qui explique leur volonté crispée, folle dans son principe, de domestiquer leur monde. Il leur faut alors enfin passer à l'action ! Avoir le courage d'ouvrir la porte de leur chambre (p. 31). Car plus ils encartent, plus ils mettent ce monde en boussole, plus ils y sentent perdus. Trop de directions. Trop de latitudes. Aucune ordonnée dans ce « quotidien morne, répétitif, rituel et obsessionnel qui réveille en eux un sentiment de désespoir et d'ennui. » (p. 59) La beauté du geste est peut-être de (se) laisser partir. Comme Tirésias, à vouloir trop savoir, on finit par se crever les yeux. Apprendre n'est rien. Il y a des chiens savants pour cela. Mais désapprendre, voici par où commence l'aventure.

Alors parfois, les schraderiens, comme Travis Pickle, se déboîtent de leurs chambres. Sortent dans leur cercueil flottant aux allures de taxis jaunes (p. 70). Comme dans les nuages peints de John Constable, « âmes errantes et sans attaches » (p. 56), ils aimeraient demeurer informulés. Changer sans cesse de formes. Être la promesse d’un départ. Sachant modifier instamment leur paysage. Mais souvent, trop souvent, leur transport n'a rien de bucolique. « Condamné[s] à errer parmi les ombres » (p.58), là où tout est embrumé. Dans un nuage permanent. Constamment humide, là où leur vie fermente, là où ils moisissent, là où tout pourrit tranquillement. Ils vont dans le monde, en quête d'une fille (Hardcore), d'une ouverture, comme un accident de parcours, pour faire trembler les lignes d’un destin. Violenter la trame de ce qui s'écrit. L'ébrouer, par la grâce de leurs mains, cette autre chambre noire, « qui posent le journal avant de se saisir de l'arme (…), conduisent, dealent (…), branlent, plantent, massent, serrent, prient » (p. 69).

C'est qu'année après année, comme un ressassement, ils se sont acculés au pire. De l’hébétude conduisant à une sorte d’auto-dévoration. Pour ne plus constamment chercher à créer leur vérité, ils se sont retrouvés dans une impasse. À se retrouver dans un cul-de-sac, pour se construire un avenir sans issue. Sans but, mais entêté à le poursuivre. Les schraderiens deviennent un différend sur pieds. Se politisent à l'extrême cil du possible. Incapables de se pacifier, ils tâchent de s’assumer comme lieu non-apaisé, non-neutre : un espace vivant du conflit à l’œuvre, un litige permanent. Or, dans leur monde, il ne peut y avoir de tribunal, car rien ne semble pouvoir être tranché équitablement. Pas de règles qui soient partageables et applicables. Un monde sans résolutions possibles, où rien ni personne ne peut s’entendre. Un monde du tort, qu'il s'agirait de réparer. Mais où ils sont immaîtrisables, sans cesse en butte contre eux-mêmes, ne procédant que par bonds violents. En se félicitant chaque fois de cet insuccès qu'ils remportent sur eux-mêmes. Joie de savoir s’imparfaire. Dans une ambiance westerno-fordienne, version The Searchers (p.14). Sans Léone, ni Morricone. Même si leur nom est Personne.

Leur violence, qui fuse ou déferle, est-elle pourtant pareille à un exutoire ? À travers l’usage qu'ils en font deviennent-ils une espèce d’inconnue qui aurait perdu son équation ? Jérôme d'Estais le dit, ce serait fausse voie. Paul Schrader n'est pas Scorsese (p. 76). Leur violence est intériorisée. Mais quand elle s'extériorise, avant la grâce, à ce moment précis de leur existence, elle tâche de les laisser encore du côté de la vie, fut-ce au prix de l'autodestruction. Du côté de sa force réactive. Du mauvais côté de la vie, sans doute. Agressive. Spasmodique. De son côté, malgré tout. Parce qu'il faut bien s'en sortir. Faire jaillir ce pus, toute cette boue contenue dans leur corps. Leur violence n’exprime rien, sinon de désigner ce dont elle est la concrétion. Ce qui veut naître est parfois si intense, si ardemment vécu, que le corps qui l’exprime en devient le lieu saturé où ce qui exige d’être dit sécrète spontanément la forme qui le matérialise le plus fidèlement, dans une formulation qui ne peut être qu’abrupte. Qui brutalise leur Amérique.

Ce n’est donc pas dans sa pulvérisation qu’il faut entendre leur violence, ni dans son incohérence ou dans son désordre. Mais dans son accomplissement. Dans sa compacité extrême où elle résiste dans l’attente d’être concrétisée. Dans sa totale dénudation où chaque acte est la condensation de sa dérive. Incapable de parler, ils en sont encore au point antérieur de leur vie – se trouve gros de violence, un désordre susceptible d'être exprimé en permanence, qui les anime. Comme le sang, par l’effet de cette violence, ils se trouvent, d'une certaine façon, comme reliés à eux-mêmes, conducteur d'une vie ignorante de son mouvement, de son efficacité, comme de sa destination. Par l'entremise de cette violence, les schraderiens deviennent le sac de ce réseau qui les maintient en vie. Au contraire, ne pas exprimer cette violence, s'en retenir, ce serait s'assécher définitivement. Se statufier. Le pire advient quand on abdique. Quand on retient. Se gendarme. Quand on se pacifie en une égalité d'humeur conquise. Les miradors rassurent toujours, surveillant leur territoire. Quitte à s'exprimer dans une violence tournée contre soi, quand vient chez certains schradériens l'idée du suicide, ce Feu follet Drieu la Rochellien (p. 70), qu'il soit matérialisé par la petite mort du sexe, « pôle inversé » de la religion, toujours « douloureux » (p. 122), l'autodestruction (p. 41), ou médiatisé par un double (p. 137) autant que par le port d'un masque, qui protège autant qu'il efface (p. 136).

Agissant enfin, écorchés vifs au point d’être totalement polis, menacés d’être réduit à un fil, dans leur violence, les schraderiens semblent alors être en terreur d'eux-mêmes. Amaigris, corps sculptés pour avoir été entraînés (p. 73), ils ne sont plus une tête vivante « mais quelque chose de vif et de mort simultanément » (J. Genet). N’ayant plus rien, ni nom, ni prénom, ni attribut, réduit à un simple pronom indifférencié. Un « Je » émacié, qui ne tient debout, miraculeusement, que par la minceur squelettique de son jambage. Espérant sans doute s'affirmer une dernière fois dans une attitude hiératique, s'ossifier avant de disparaître.

Les schraderiens tentent de vivre. Candidat à la vie. Pour sortir de soi. Déborder de ce moi. Devenir interminable afin d’offrir pour hommage à leur destin le seul portrait qui vaille, la peinture hors cadre, l’effort pour faire tache. Ils sont autant de corps réduits en cendres, sable diamantifère, sang sur leur or. Des étoiles filantes, cadavres en décomposition, la pourriture même pour moteur de l’expansion. Un éclair calciné dans sa trajectoire. Mais au fond, dit doucement Jérôme d'Estais, dans une Amérique où il ne sert plus rien d'agir quand d'autres l'ont déjà tant filmé depuis Hawks (Michael Mann en tête), il ne s'agissait peut-être pas tant d'aller, finalement, à la rencontre du monde pour l'en débarrasser de l'immonde que de laisser le monde les rencontrer. Leurs chambres noires, par lesquelles ils veulent s'exaucer pour s'exhausser, au fond, n'étaient que l'énergie sombre qui les maintenaient encore au monde, dans l'attente d'une rencontre à la faveur de laquelle ils apprendraient enfin à parler d'eux depuis la bouche d’un autre. Pour se mettre en verve. Bavard par soustraction. Se reformuler. Se changer le sens. Vont apprendre ainsi à se rendre à cette étrangeté, comme Narvel Roth fait l'épreuve de l' « autre » qu'il avait tant pourchassé par le passé (Master Gardener), à l'instar de William Tell, l'adroit joueur de cartes (The Card Counter). Ce qui était fermement établi se met ainsi à vaciller. Ce qui n’avait plus guère de consistance acquiert une présence basaltique. Redonne forme à l’agilité affaiblie par tant d’automatismes. Indicible qui passe dans leurs gestes, leurs phrases. Cherchant dans l'autre le visage de ce qui n’avait plus de visage, leur moi devant sa débâcle.

Tout ce qui semblait nébuleux dans la vie les avait peut-être trompé sur son apparence. Si leur vie semblait éteinte, c’est qu’elle concentrait en elle tant de lumière qu’elle ne la réfléchissait plus. Qu'elle la mangeait. S’en nourrissait. Mais ne la consommait jamais tout à fait. La préservait du temps et des folies, dans leurs églises et leurs cloîtres, ces lieux où ils battaient en retraite. Là même où ils disparaissaient, aspirés par cet œdème intime, infiltré par le silence qui irradie, le ventre de leur vie, leur trou noir.

Il n’y avait donc pas de chemin à perdre où à retrouver. S'ils étaient perdus, ce n’était donc pas pour avoir perdu le sens de l’orientation. Plutôt, les chemins avaient disparu autour d'eux. La voie droite s’était perdue, comme au début de La divine comédie de Dante. Leur vie conduisait d’un lieu d’où personne ne venait, vers un lieu où personne n'allait. Mais comment rendre visible ce fantôme qui les lestait ? Qu'ils ne pouvaient pas rendre à la vie. Car comment rendre simplement ce qui n’existe pas et pourtant les remplissait : l’absence ? On n’habite pas l'impossible. Comment donc retrouver le fossile proche de l’homme qu'ils étaient dont les restes seraient encore à chercher ? Comment devenir un rescapé de leur camp ? Par la rencontre du visage d'autrui. Et pour la première fois de leur vie, vont avoir le sentiment d’être l’arbitre de leur désordre qu'il mettait en chambre. Buberien[vi], levinasien[vii], l’altruisme épiphanique du visage d’autrui, sa nudité, fonde chez Paul Schrader la relation. C’est un dialogue qui fait « entrer » dans le dialogue, car c’est « Tu » qui prononce le véritable « Je » des schraderiens. Il prépare à « l'action décisive » (p. 157). Une fissure se produit ainsi quand Tell rencontre Cirk, le fils de l'un de ses comparses à Abu Ghraib (Master Gardener), lorsque Maya rencontre Narvel (Master Garderner, p. 158). Sortis tout droit des Mille et une nuits, ces autres qui sont autant d'hôtes font le travail, l’office de Shéhérazade en une rencontre qui reporte à l’infini toutes les disparitions possibles. Ces visiteurs de leur soir viennent leur raconter une autre histoire chaque jour de leur vie, « l'histoire d'une libération, celle de l'âme d'un corps enchaîné. » (p. 74) par où tous les schraderiens se trouveront déportés vers une âme « infigurable, transcendante », révélant « l'ensemble de ce qui est » selon Paul Schrader (p. 106), lors d'un « ultime voyage » (p. 161).

En étant rencontrés par le monde, accrochés par les autres, ils se voient surgir enfin dans un regard plus grand, un regard cinéma, leur dernière chambre noire. Ils n'apprennent pas seulement à dire « je », sinon tous les « je » schraderien à la fois. Cet autre les fait devenir par surcroît dans un « Tout Autre ». Exister dans d’autres vies que soi. Partis à la recherche de l'enfant miraculeux en eux (Apollinaire), ils sont enfin parlés par un autre qu'eux. La relation à autrui comme débauche de soi. Dans l’espoir de se décompliquer, quand le pli semblait pris. S’annuler enfin, pour accroître le sens, accuser leur singularité. Se rendre dans leur arrière-pays. Se faire naître, se conférer l’être par la grâce de l'autre, réinventant leur langage à partir des riens de leur existence. À coup de pelle et de pioche, depuis leur jardin, réel ou symbolique – recréation de l'Eden (Mosquito Coast, dont Paul Schrader est le scénariste, p. 117, Patty Hearst, Master Gardener, ou le parc de The Card Counter, p. 118) –, ils opèrent depuis cette rencontre un dégrèvement. S’allègent dans un autre destin. S'y dopent. Deviennent un être augmenté par ses faiblesses, en se réinventant à partir des drames d'un autre.

Finalement, raconte Jérôme d'Estais, Paul Schrader s'est efforcé durant toute une cinématographie de donner une forme, une structure et une cohésion à ce qui, apparemment, n’en avait pas ou plus : des êtres dont le visage avait été intégralement dissimulé dans l'antre de leurs chambres noires. En leur donnant nom et figure dans l’unité d’un ensemble suréminent, une manière de relèvement dans un processus de reconnaissance, s'agrège par la rencontre du visage d’autrui la figure mosaïque de Paul Schrader, en un lieu où se couturent cinématographiquement ces « autoportraits tels des exutoires, de confessions déléguées à des antihéros » (p. 51). Une telle dialectique est le ressort même de l’existence, son levain, exemplifiée par ce style transcendantal défini par Paul Schrader, qu'il initiera seulement sur le tard, dans le cadre d'une trilogie débutée par First Reformed, continuée par The Card Counter, terminée par Master Garderner, qui lui a valu enfin la consécration (p. 24).

Dans son cinéma, Paul Schrader a tenté finalement d’effacer ce qui efface pour faire naître un homme nouveau. Tant de chambres noires, écrit Jérôme d'Estais, afin d'écarter pour faire voir plus et mieux que ce qu’on écarte par la dissimulation. Repousser pour attirer ; retrancher pour ajouter, éloigner pour faire advenir ; déconstruire pour recomposer mieux ou autrement ; faire disparaître finalement le masque pour faire apparaître le visage. Il s’agissait pour Paul Schrader de rompre le cercle infernal de la « déraison » de l’homme jeté dans sa nuit. Celle de ces êtres qui semblaient voués à l’effacement, jusqu’à la disparition. Qui seraient le signe prophétique d’une humanité qui a commencé à s’auto-détruire. L'histoire d'un homme qui n’habiterait que des seuils : un « étranger dans les portes[viii] ». Un signifiant sans signifié, un concept qui ne ferait signe vers rien. Un pauvre mannequin, intérieurement creux, un étui expulsé de toute forme d'être, dans un monde évidé de présence, qui ne laisserait planer qu’un « grand silence[ix] », sans appel ni écoute au milieu duquel l’homme lucide serait nécessairement amené à éprouver la solitude la plus radicale selon Nietzsche[x]. Si ce n'était la possibilité, pour les schraderiens, chambre après chambre noire, de passer par leurs nombreuses portes, sans certitude de la fin, jusqu'à la dernière, comme celui qui se trouve devant les portes de la loi chez Kafka, tenues par un gardien inflexible, ignorant même le contenu d'une loi devenue inatteignable comme Dieu aurait désenchanté le monde en quittant la surface de la terre. À la différence essentielle que chez Paul Schrader, le gardien est le prisonnier, le prisonnier le gardien, le captif le libérateur, sur terre les pieds décollés. Un Christ au pays de la Chimérique où chacun devient Saint Paul qui, partant de loin, accède à la sainteté, non pas parce qu’il y était destiné, mais devient un saint parce qu’il a beaucoup péché : Paul l’oppresseur, qui, faisant son chemin de Damas, va vers la lumière, devenant altruiste quand les schraderiens empruntent tout ce chemin qu’il faut parcourir pour avoir péché de la façon la plus extrême. Des saints anonymes qui permettent à Paul Schrader de retravailler finalement l’image de l’Amérique, une image qu’il déplace, délaissant les grandes villes côtières (Los Angeles, New-York) pour des villes périphériques autant qu'il fait le choix d'acteurs secondaires. Les démons n’habitent pas que le centre des choses, ils sont dans l’antre, entre des mondes, disséminés sur tous les territoires. « La sépulture de l'ancien moi » abandonnée (dixit Paul Schrader, p. 164), l'Amérique démembrée, il fallait de toute nécessité, sans doute, rapiécer chacun, transfigurer les défigurés.

Voici donc la chambre noire que Jérôme d'Estais nous laisse entre les mains, dans un livre écrit sur des hommes-livres, des bâtisseurs de ruines, où les ruines seraient le seul avenir de l'homme, où, paradoxalement, quelque chose serait engendré et créé par les ruines. Des hommes-ruines qui accéderaient à leur vérité, une forme d'éternité dans et par la caducité même pour lesquels personne n'avait jamais rien réclamé: ni faveur, ni héritage. À qui il fallait inventer ce qui manque, pour trouver leur voie en fin de course et déloger les ténèbres. Dans son livre, Jérôme d'Estais a finalement soupesé leurs chances de ne pas rejoindre le chaos. Leurs efforts pour tracer dans ce vent de l’existence un parcours qui ne serait pas nécessairement exemplaire pour nous faire souvenir de la foudre autant que des plombs. Autant de flèches qui creusent au plus profond de nous, malgré que leurs vies soient du vent tissé, des ombres gauches. Pour témoigner enfin, dans un geste libre, qu'au plus profond des blessures existentielles des schraderiens, la vie intarissable, sève et sang mêlés, se trouve là par effraction, dans l’attente d’on ne sait quel éblouissement, braise hésitant à reprendre le don du feu.

Poursuivre la lecture autour du cinéma de Paul Schrader

- Jérémy Quicke, « Master Gardener de Paul Schrader : Les fleurs de la nuit », Le Rayon Vert, 28 juin 2023.

- Des Nouvelles du Front, « The Card Counter de Paul Schrader : La main, la donne », Le Rayon Vert, 5 janvier 2022.

- Lire notre cycle de textes consacré au cinéma de Martin Scorsese, dont les films scénarisés par Paul Schrader.

Notes

[i]Le bruit et la fureur, Gallimard, Folio, Paris, 1972, 384 p.

[ii]L’innommable, Minuit, Double, Paris, 2004, 212 p.

[iii]Gallimard, Folio, Paris, 1971, 185 p.

[iv]Gallimard, Folio, Paris, 1972, 530 p.

[v] Propos rapporté par Dostoïevski, dans ses Notes dans un souterrain.

[vi] Je et tu, Aubier, Bibliothèque philosophique, Paris, 1992, 172 p.

[vii]Notamment dans Totalité et infini, Le livre de Poche, LGF, Paris, 1990, 346 p.

[viii]Dostoïevski, cité par D. Arban, in Dostoïevski, Seuil, Écrivains de toujours, Paris, 1995, p. 154.

[ix]Nietzsche, Aurore, Gallimard, Folio essais, Paris, 1994, § 423, « Le grand silence du monde ».

[x]Ibid., § 443, « Pour l’éducation ».