Petite histoire télévisuelle d'un grand mouvement intérieur

Ce récit raconte la petite histoire télévisuelle d'un grand mouvement intérieur, de la petite enfance jusqu'au premier jour de la puberté qui met fin, historiquement et intimement, à un certain rapport aux images. Cette trajectoire personnelle concerne aussi bien les théories de la réception spectatorielle qu'une forme de microhistoire du cinéma. Une histoire de spectateur donc, où l'inconscient se nourrit d'images pour créer en partie le terreau fantasmatique d'une vie.

À mes grands-parents

À M. et N., indiscernablement liées

À F., avant que les rêves ne se brisent sur le réel

Prologue

C'est vers 18 ans, en lisant pour la première fois Freud et ses Cinq leçons de psychanalyse, qu'une certaine idée de mon enfance s'est évaporée de la même façon que le psychanalyste a adressé une grande blessure narcissique à l'espèce humaine. Ce livre m'a retourné car j'ai soudainement compris certains comportements étranges que j'avais eus enfant. Non pas que je voulais tuer mon père et coucher avec ma mère (ce tropisme freudien que Gilles Deleuze et Félix Guattari ont définitivement renversé), mais que j'étais maintenant certain d'être passé par les différents stades de l'éveil de l'enfant à la sexualité décrits par Freud. Rien de nouveau pour les psychiatres et psychanalystes pour qui tant de choses se jouent déjà là. Mon enfance fut belle et joyeuse, et je découvrais alors que j'étais déjà un être humain pulsionnel et sexuel doté d'un inconscient sur lequel je n'avais aucune prise et où il se tramait déjà beaucoup de choses qui trouveront du sens par la suite. Je ne vais pas révéler tous les secrets qui entourent ces silences constitués dans l'inconscient de mon enfance pour que le lecteur se rince l’œil, mais seulement compiler des images qui ont certainement eu un impact considérable sur la constitution des fantasmes qui tambourineront aux portes de ma conscience jusqu'à ma mort. En quoi cela regarde le lecteur ? Il s'agit d'abord d'une question qui concerne le cinéma et les images animées en général, puisque contrairement à un enfant de la préhistoire ou du Moyen-âge, j'ai grandi avec un accès relativement limité à des images érotiques ou pornographiques en mouvement. Il n'est pas sûr en effet qu'un jeune Cro-Magnon ait connu ses premières érections devant des peintures pariétales, bien qu'il soit plongé dans l'intimité du noir des grottes. Ni qu'un ado français du XVe siècle ne soit stimulé par des peintures religieuses représentant une Marie dénudée. Mais sait-on jamais, c'est peut-être vrai, les magazines X ne font d'ailleurs que dévoiler un peu plus ce qui était suggéré dans certaines peintures religieuses ou païennes. Ensuite, c'est aussi une question posée à l'histoire du cinéma et ses pratiques, car je me rapproche précisément de la méthode de la microhistoire telle que l'historien Carlo Ginzburg l'a popularisée. Mon récit a ainsi une valeur en tant que témoignage sur l'histoire de la télévision et de la réception des images. Les historiens ont en tout cas une grande histoire fantasmatique aux multiples formes à raconter et qui ne peut que définitivement se perdre si elle n'est pas sauvée par des récits singuliers aux approches pluridisciplinaires. Si Freud a raison, comment, depuis l'aube de l'humanité, avons-nous toujours été des êtres sexuels et désirants ? L'inconscient se suffit-il du réel quand il n'y a pas d'images ? Cela paraît évident. Or, pour les enfants du XXe et XXIe siècles, les images animées alimentent un réservoir quasiment inépuisable de fantasmes. J'en propose une trajectoire, de la petite enfance jusqu'au premier jour de la puberté qui marque la fin de cet âge d'or et le commencement d'une nouvelle page de ma vie. Une histoire de spectateur qui s'est branchée à toutes les fantaisies découvertes sur son passage pendant cette période. Et enfin, pour la beauté du geste, ce texte peut aussi se suffire à lui-même parce qu'il cherche à décoiffer et décaper son lectorat tout autant qu'il ouvre inévitablement les portes de ma chambre verte.

Cette histoire est logiquement plus télévisuelle que cinématographique. J'ai découvert des images de manière plus aléatoire ou buissonnière à la télévision — parfois en cachette quand la tentation se révélait trop grande — qu'au cinéma puisque mes parents ne m’emmenaient jamais voir des films interdits aux enfants. Nous n'allions pas au cinéma pour stimuler des fantasmes mais pour nous divertir même si, inévitablement, un personnage ou une séquence pouvaient marquer les esprits singulièrement. Dans mon cas, il n'y en a eu que très peu, la séance de cinéma restant un moment plus sérieux où j'exigeais déjà une qualité de la part des films. Si la télévision a souvent été déconsidérée par rapport au cinéma, pour des raisons à la fois esthétiques (le film passe à la moulinette et n'est plus diffusé sur grand écran) et critiques (les programmes télévisuels sont majoritairement considérés comme moins dignes que les films), pour les fidèles du poste, à savoir les enfants chanceux de la regarder comme moi, ses images ont pu avoir une influence profonde sur la manière dont les désirs, les fantasmes et les orientations sexuelles se sont formés. Le magma latent d'images diffusées sur les canaux a ainsi pu constituer un terreau de fantasmes primitifs que le monde réel ne pouvait pas forcément offrir avant d'être éclairé par ce que les images ont creusé dans leur sillon. Nos fantasmes, qui n'en finissent jamais de produire des pulsions et du désir, ont trouvé pour objet la grande variété potentiellement fantasmatique des images de la télévision. Parfois est-ce tout à fait inattendu, mais bien souvent c'est déterminé par la sexualisation de la femme qu'il faudra évidemment critiquer. La mauvaise télévision constitue aussi une machine à produire des fantasmes sur mesure avec son panel de corps calibrés.

Ce texte ne peut s'écrire qu'à la première personne. Avec de la bonne foi et une bonne mémoire, vous pourrez écrire le vôtre sans grande difficulté. Je vais ainsi redérouler le fil d'une temporalité obscure dont il ne reste plus que des fragments d'images sensuelles qui ont perdu aujourd'hui tout leur envoûtement. C'est la magie du pouvoir des pulsions sur l'imaginaire enfantin : elles font passer les films les plus ringards et les émissions de télévision les plus guindées pour des grands moments d'éveil à soi. Avec la multiplication des chaînes et des programmes, l'augmentation des moyens financiers, la télévision s'est imposée pour les enfants nés au moins après 1975, et qui ont pu grandir avec elle, comme une pratique rituelle réorganisant le quotidien et ouvrant de nouveaux possibles pour le développement de l'imagination. Pour ma part, je passais les vacances scolaires en alternance chez mes grands-parents maternels et paternels où je restais toute la journée ou presque devant la télévision. Étonnamment, nous n'allions jamais au cinéma ; cette passion a été rendue possible grâce à ma mère (que je ne remercierai jamais assez) quand elle ne m'a pas interdit de louer des films d'auteur lors de nos traditionnels passages à la vidéothèque pour trouver le film du vendredi soir.

Bien avant l'essor d'Internet, c'est avec la télévision qu'il était le plus facile de filouter pour braver les interdits. Elle donnait accès à des images en mouvement qui rendaient les photos pornographiques des magazines bien plates. Mais à nouveau, cela marche sur certains et pas sur d'autres, chacun possède ses propres images de chevet, animées ou non. Aussi loin que je m'en souvienne, je regardais beaucoup les jeux TV comme Fort Boyard ou Qui est qui ?, avec le souvenir marquant de la sauvageonne et Pépita, deux femmes déjà considérablement érotisées par leur place dans le programme. En grandissant et toujours avant la puberté, j'ai commencé à regarder des films pornos en brouillé sur Canal+ où il y avait encore un certain attrait lié à l'attente interminable et l’horaire précis de diffusion. Malheureusement, l'arrivée du gonzo et son essor sur Internet — avec sa violence, sa crudité et sa bêtise — ont détruit la pornographie du samedi à minuit et sa conception de l'érotisme, tout comme il a ruiné cette industrie au nom d'une boucherie mondialisée broyant les femmes à la chaîne. Le porno de masse et les tubes ont désérotisé ce rapport primitif à l'image, mais peut-être se perd-il aussi totalement à la fin de l'enfance une fois le passage à la puberté effectué ? Ce texte s'aventure donc sur cette scène primitive perdue à la recherche d'intensités m'ayant fait vibrées qui forment, malgré le jugement moral qu'on peut lui porter, un petit trésor qui a déterminé un peu ce que je suis devenu, car il ne s'agit pas de consommation froide et violente, mais d'une fascination, d'un éveil doux et harmonieux à la puissante énergie de l'univers fantasmatique que l'inconscient construisait pour nous et duquel il nous barrait de moins en moins l'accès jusqu'à la prise de pouvoir de la puberté.

Répétons-le, une analyse féministe est indispensable pour accompagner ce texte, et j'y recourrai autant que possible tout en laissant, par manque de place, le soin aux lecteur·rices de tirer leurs propres conclusions. Nous essaierons de ne pas quitter cette scène du fantasme et de ne jamais la concevoir comme une métaphore théâtrale, soit ce que Deleuze et Guattari reprochaient à Freud quand il proposait une sur-explication symbolique du travail du désir. On espère aussi que le lecteur·rice répondra à notre invitation en se préservant de juger ce grand mouvement qui a traversé mon enfance pour simplement mesurer les rayonnements de son intensité. Enfin, ce voyage ouvre immanquablement ma chambre verte puisque me reviennent les souvenirs des êtres chers qui ne sont plus là. Impossible donc de ne pas être pris par une profonde nostalgie et d'ignorer d'autres images qui reviennent en même temps.

I - La VHS de Baby : Le Secret de la légende oubliée (antérieur à 1996)

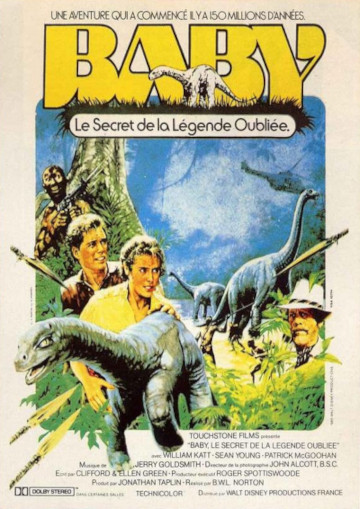

À l'instar de beaucoup d'enfants de mon âge, j'étais fasciné par les dinosaures (mais je jouais aussi aux LEGO, à Batman et plein d'autres, merci à mes parents de nous avoir gâtés) qui étaient à la mode avec la sortie au cinéma de la saga Jurassic Park (1993 - 2001). Si je n'ai pas vu le premier au cinéma car j'étais trop jeune (j'avais 4 ans), j'ai bien vu le deuxième à 9 ans et le troisième à 13 ans. Quand le premier est sorti en VHS, il est vite devenu à la maison notre film de chevet. Nous le regardions en boucle et nous l'emmenions partout où il y avait un magnétoscope (chez mes grands-parents en premier lieu). Avant de pouvoir regarder Jurassic Park, qui n'était quand même pas à mettre devant tous les yeux, mes parents nous avaient acheté deux VHS de films terriblement mauvais au point d'en devenir effrayants, Dinosaurs : The Movie (Brett Thompson, 1991) et Baby : Le Secret de la légende oubliée (Bill L. Norton, 1985), tous les deux antérieurs à la révolution apportée par le film de Steven Spielberg.

C'est surtout Baby : Le Secret de la légende oubliée qui m'a marqué tandis que le film de Brett Thompson, dont le côté délirant et sombre me faisait peur, m'a laissé un souvenir chaotique et grotesque, le trailer en dit d'ailleurs beaucoup. Baby m'a confronté pour la première fois à une scène érotique. Il m'a fallu faire un peu de recherche et avoir un peu de chance pour retomber sur ce film pourtant produit par Touchstone Pictures avec Sean Young en tête d'affiche, connue pour avoir joué dans Blade Runner. Dans la scène en question, le couple de paléontologues qui protège le pauvre Baby, un brontosaure miraculeusement en vie sur une île tropicale, s'embrasse langoureusement et se déshabille progressivement, entraînant chez moi une excitation bouillonnante(1). Mon frère et moi regardions le film en boucle et j'ai le souvenir très net que je rebobinais de nombreuses fois la VHS pour revoir la scène et, certainement, à l'insu de mes parents. Je prétextais à mon frère que la scène précédente était comique et je faisais semblant de rire, avec en tête pour seule attente la scène d'amour et l'excitation qu'elle me procurait, une scène qui a probablement très mal vieillie mais dont le souvenir est toujours aussi vif. J'imagine qu'il devait en être de même pour mon frère. Nous imaginer aujourd'hui tous les deux devant cette séquence probablement pas sulfureuse pour un sou m'apparaît très drôle. Et comment, déjà, je bernais mes parents en étant un as de la télécommande. Il arrivait régulièrement que les VHS se débobinaient avec le risque de perdre son précieux contenu. J'étais aussi passé maître en la matière, un peu comme un projectionniste en herbe.

J'ai partagé ce souvenir mémorable avec mon frère qui ne se rappelle de rien. Sans doute était-il trop jeune. Il m'explique avoir été marqué par d'autres images tout en me signalant que tous les enfants ont bien dû un jour regarder en boucle certaines séquences érotiques ou dénudées. Il m'évoque les soirées entre ami·es dont c'est le but précis. Peut-être, mais ici je parle de la petite enfance et non de la soirée régressive entre potes, de ce travail de l'inconscient qui très jeune va tracer des lignes de fuite et construire des îlots sur lesquels nous allons parfois résider, et qui vont définir en partie certains traits à venir.

II - La sauvageonne de Fort Boyard (1996-1997)

Durant deux saisons, de 1996 à 1997, la sauvageonne, interprétée par Iléana Prouvost, figurait parmi les personnages récurrents de Fort Boyard. J'avais oublié que son rôle était muet. Sans aucun doute, cela renforçait son mystère et son impact sur l'imaginaire d'un garçon de 7-8 ans : la sauvageonne est une femme indomptable et sensuelle, libre comme le vent, vagabondant selon ses envies dans les couloirs du Fort et prête à surgir à tout moment pour emmener un candidat avec elle. Si les remarques sexistes de Patrice Laffont ne manquaient pas, on peut aussi dire qu'elle bénéficiait d'une certaine liberté, même si la voir réduite au silence et à sa sensualité est évidemment un problème à ne pas oblitérer. La sauvageonne est tout entière corps. Elle est vêtue d'une tenue gitane du temps des pirates et, dans mes souvenirs, elle avait une certaine grâce, elle donnait au Fort un mystère qu'il n'avait pas sans elle.

Ou bien est-ce que je confonds avec la bohémienne (interprétée par Marie Pecquery), qui remplaça la sauvageonne en 1998 ? Ce nouveau personnage est déjà plus sexualisé que la sauvageonne qui se rapprochait plus d'une sorcière — et on connaît la puissance féministe de cette figure, de La Fiancée du Pirate de Nelly Kaplan au livre de Mona Chollet. Cette légère évolution préfigure les grands changements à venir dans l'émission à partir des années 2010 avec l'apparition de Rouge et Blanche, toutes les deux interprétées par Delphine Wespiser, Miss France 2012 et célèbre chroniqueuse de feu TPMP. La vagabonde marginale laisse ainsi place à la reine de beauté, bien que le personnage de Rouge conserve le côté sauvage des anciennes vagabondes du Fort. Son impact émotionnel sur les enfants est à coup sûr le même et il serait amusant que des microhistoriens inventorient dans quelques années les récits de tous les jeunes amoureux et amoureuses primitifs des jumelles de Fort Boyard.

Une héritière de ce personnage dans mon imaginaire est Emma Mackey, révélée dans la série Sex Education où elle incarne une ado sombre, cynique sur les bords mais sensible. Dans Emily de Frances O'Connor (2022), elle est décrite par son entourage comme une sauvageonne, c'est en tout cas le mot précisément utilisé dans la traduction officielle des sous-titres français. J'aime d'abord Emma Mackey parce qu'elle crève l'écran, surtout dans la peau de Maeve et d'Emily Brontë. Si le spectre de la sauvageonne plane et opère encore son influence vingt ans plus tard, c'est de manière plutôt platonique, loin de mon ancrage dans le monde réel, mais il est évident aussi que des ponts se sont construits dans mon imaginaire en constante interactivité avec le réel quand il n'est pas influencé par mon inconscient. J'ai découvert que celui-ci est parfois bienveillant et peut me réconforter quand je vais mal, certes avec de belles chimères.

Est-ce que la vision de Fort Boyard a déterminé quelque chose dans ma vie future ? Dans mes souvenirs, probablement que oui, car chaque apparition de la sauvageonne construisait sans doute un fantasme qui n'aurait peut-être jamais existé autrement. J'aime les filles qui m'emmènent dans l'étrangeté de leur monde comme la sauvageonne attirait les candidats de l'émission. Il y a là peut-être un mouvement du désir qui se dessine : une attente romantique pas loin d'être métaphysique. Bien sûr, de nombreux paramètres entrent en jeu. Ce n'est pas une seule émission de télévision qui a déterminé mes fantasmes et les sujets de mes désirs, ni la manière dont je vis l'amour au quotidien. Je sais seulement que je suis insensible aux « canons de beauté ». Il y a bien évidemment toute une sociologie/anthropologie à faire derrière tout ça car nous sommes tous le résultat complexe de plusieurs nœuds et croisements qui font que nous aimons et désirons d'une certaine manière et pas d'une autre. Ces questions complexes ne seront pas ici abordées en profondeur mais il est bon de les rappeler.

Je regardais beaucoup la télévision quand j'étais enfant, surtout l'été chez mes grands-parents. Le programme était plus ou moins le même et variait en fonction de l'endroit où je me trouvais. Les dessins animés au matin évidemment pour lesquels je me faisais parfois porter malade avant l'arrivée des magnétoscopes enregistreurs (avec une prédilection pour Les chevaliers du Zodiaque et Dragon Ball). Puis le jeu du midi (Le Juste Prix, mon préféré), puis les feuilletons de l'après-midi : Les feux de l'amour, Arabesque, Rex chien flic ou encore Medicopter. Puis rebelote pour les jeux de fin d'après-midi avant le film du soir qui m'a permis de développer très tôt un goût pour la fiction. J'ai dû en voir des chefs-d'œuvre, assis à côté de mon grand-père paternel, et vautré dans le divan pendant que ma grand-mère m'apportait mes tartines grillées du soir.

De tous les jeux télévisés que je regardais, Qui est qui ?, présenté par Marie-Ange Nardi sur France 2, figurait parmi mes préférés. Je ne me souviens plus du tout du concept mais très bien de Pépita, que je trouvais très belle et bien plus intéressante que les autres femmes-sandwich réduites à cette dégradante posture, comme celles du Juste Prix ou de La Roue de la Fortune, parce qu'elle co-animait l'émission plutôt qu'à en être la potiche. Pépita a certainement tracé une ligne fantasmatique quelque part dans la première partie de ma vie ou bien est-ce l'inverse, je ne sais pas. Une polémique qu'elle a rapidement démentie montrait des passages de l'émission Pyarmide où Patrice Laffont (encore lui) et les autres animateurs se livraient à des réflexions jugées racistes et sexistes. C'est le propre du dispositif de ces émissions populaires où la femme est sollicitée d'abord pour sa plastique de produire de tels dérapages. Et en même temps, elles nourrissent le terreau fantasmatique des enfants qui les regardent. C'est un des tristes paradoxes de nos enfances insouciantes passées devant la télévision, inconscient·es (c'est le cas de le dire) que nous étions devant tout ce que nous voyons.

III - Poison Ivy (1997)

Le souvenir de la projection de Batman et Robin au cinéma, à l'âge de 9 ans, est très lointain. Sans doute y avons-nous été en famille ou bien l'ai-je découvert plus tard en VHS en même temps que le précédent volet. Nous jouions déjà avec les jouets de la franchise, notamment avec le personnage de Double-Face incarné par Tommy Lee Jones, jusqu'à nous constituer un petit asile d'Arkham en miniature, que nous implantions chaque été, pendant les grandes vacances, dans l'ancien pigeonnier de mon grand-père. L'enfant que j'étais à ce moment-là s'aventurait dans l'imaginaire sombre des deux films et, surtout, de la série animée diffusée dans les années 90. J'inventais plein d'histoires autour de ce gang de méchants dont je possédais fièrement presque toutes les figurines disponibles sur le marché.

L'enfant débordant d'imagination que j'étais a connu aussi un sérieux émoi avec la première apparition d'Uma Thurman en Poison Ivy dans le film Batman et Robin. Le mélange entre l'imagination et la naissance du désir marquée entre autres par l’apparition des premières pulsions est ainsi un délicieux mystère de la vie qui prend possession de nous graduellement et incommensurablement sans qu'on y comprenne grand-chose. Alors que nous inventons des mondes avec nos jouets le jour, notre inconscient travaille en même temps dans l'ombre de notre enfance. Batman et Robin a ainsi agi au moins de deux manières très différentes. L'apparition de Poison Ivy durant la soirée costumée, où elle enlève progressivement son déguisement de Yéti blanc, m'avait perturbé au plus haut point. Je restais aussi ébahi que les convives de la soirée devant ce dévoilement qui m'a fait découvrir la sensualité et le pouvoir de la suggestion. Le charme vénéneux de Poison Ivy, qui de surcroît ensorcelle ses proies avec un parfum toxique, n'est au fond pas très éloigné des sorcelleries de la sauvageonne : mon inconscient juvénile fût donc en partie cohérent dans le chaos qu'il provoqua. Aujourd'hui, cette séquence apparaît terriblement cheap et, de ce fait, absolument vidée de toute forme d’érotisme. C'est la magie non-spilbergienne de l'enfance qui permet de transformer un tel ratage esthétique en moment intense où l'écran ne semble plus marquer de frontière avec les corps.

Dans son texte intitulé « Confessions d'un hétérosexuel latent » repris dans Le spectateur qui en savait trop auquel nous faisons un clin d’œil, Mark Rappaport résume bien ce qui se produit dans de tel moment : « La caméra, par sa nature même - cette manière unique de fixer l'image d'êtres humains, de la figer pour toujours dans le formol de l'éternel jeunesse -, se fait l'instrument qui crée, perpétue, et pour finir devient en soi, le dépositaire, puis les archives, du désir »(2).

IV - Kamasutra (1998-1999) et Les Idiots (1999-2000)

Plus on grandit, plus on devient fin stratège dans la gestion quotidienne de la télévision, surtout lorsque celle-ci s'impose comme notre principale source de divertissement et de découvertes en tous genres, fantasmes inclus. À partir d'un certain âge où notre conscience et notre intelligence se développent considérablement et entérinent notre autonomie, et que la puberté commence (surtout) à frapper à la porte, un pan insoupçonné d'images s'ouvre à nous et attire notre insatiable curiosité. Il faut cependant faire face à plusieurs obstacles : une heure de coucher fixée aux alentours de 20h (certes plus tard le week-end), une organisation des espaces qui rend l'accès intime à la télévision compliqué et une interdiction non-négociable de regarder certains films ou programmes (tout ce qui touche à l'érotisme évidemment). Comment dès lors accéder en toute impunité à ces images interdites ? En montant des plans farfelus et en devenant maître de l'horloge ou, plus simplement, en se faisant passer pour l'innocent du village.

Il y avait deux télévisions chez mes grands-parents paternels où nous passions beaucoup de temps. La première monopolisée par mon grand-père dans le petit salon, la seconde installée dans la chambre de ma grand-mère. Sur chacune d'elles, deux films, et non des moindres, découverts par hasard autour de mes dix ans. C'est au salon que j'ai vu beaucoup de westerns, probablement signés par les plus grands, sans parler des thrillers et des feuilletons que je bouffais à la chaîne, développant chez moi un vrai goût pour la fiction et ma cinéphilie à venir. Un soir, Kama Sutra de Mira Nair était diffusé à une heure anormalement peu tardive. Autant dire qu'à la vision de la scène torride sur laquelle nous étions tombés, mon grand-père zappa immédiatement. À l'époque, les films étaient rediffusés en toute fin de soirée et je me suis arrangé pour veiller sur place afin de le voir en entier. Je ne sais plus pas quelle pirouette j'y suis arrivé, mais j'ai le souvenir d'avoir changé de chaîne à chaque fois que j'entendais quelqu'un arriver. Une aptitude au zapping qui servira encore plus d'une fois ! Avec le recul, je me demande si Kama Sutra n'a pas aussi déterminé, de façon bien spécifique, certains moments de ma vie. Non pas que mon objectif est de pratiquer toutes les positions du Kamasutra ! Mais quelque chose de plus secret aurait commencé là. Le fantasme revient à l'imagination et la boucle révèle toute sa limpidité.

Les partouzes, par contre, c'est une autre histoire : calme plat, même après être tombé sur Les Idiots une nuit où, justement, je patientais pour regarder un film pornographique en brouillé sur Canal +. Aucun territoire commun ne s'est créé au départ de la coquinerie de Lars Von Trier. J'avais persuadé ma grand-mère de dormir dans la chambre voisine pour que je puisse accomplir mon dessein de canaille. J'étais déjà un sacré pêcheur pour mettre sur pied des plans aussi machiavéliques ! Si le Dieu dont on m'a enseigné la présence au catéchisme me regardait à ce moment-là, il m'aurait déjà ouvert une porte vers l'enfer pour excès de lubricité. Zappant sans enthousiasme, comme une nuit semblable à tant d'autres, je finis par tomber sur la scène de partouze des Idiots, et plus particulièrement sur le moment de la pénétration non-simulée. L'esthétique du Dogme95 aurait-elle freiné toute forme de désir ? L'idiotie des personnages était-elle rédhibitoire ? Je pense avoir été horrifié par ce film. Est-ce parce que j'ai vécu une autre expérience esthétique, radicalement opposée aux images télévisuelles qui stimulaient une attirance plastique pour les femmes réduites à des objets de désir ?

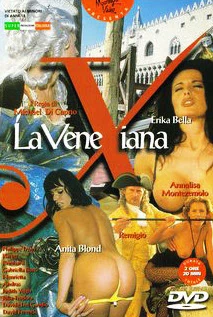

V - Le temps de la contrebande

Une fois découverte la possibilité de visionner des films pornographiques, les images érotiques ne suffisent plus et apparaissent même très vite obsolètes. C'est dans la continuité des choses lorsqu'on quitte le territoire de la petite enfance et que le désir commence à exercer une influence plus exigeante et moins primitive. Or, mon accès à la pornographie avait cette particularité d'être littéralement flou puisque j’élaborais des missions nocturnes dangereuses le samedi soir à l'insu de mes parents pour visionner le film sur Canal + en brouillé. L'expérience, menée avec une grande habilité, était inconfortable mais répondait aux attentes. Sans ordinateur ni accès à l'Internet naissante, c'était une des rares solutions pour satisfaire cette curiosité naissante répondant à l'ardeur de la puberté à venir qui n'avait pas encore compris tous les mécanismes qui s'affirmeront par la suite... Quelques titres animant ces soirées luxuriantes : Venexiana, en costumes à Venise comme l'indique son nom avec la grande Anita Blond ; un autre film terriblement excitant qui se déroulait dans le milieu du cirque avec une dompteuse maléfique qui s'impose comme un autre avatar possible de la sauvageonne ; et quelques autres totalement oubliés. Ces films, où les corps des acteurs qui devaient être révélés étaient dissimulés sous des couches de vêtements et de maquillage, conservaient une part d'érotisme que les très gros plans sur le coït venaient certes amoindrir.

Avoir accès à un abonnement Canal + représentait à l'époque l'Eldorado. Par chance, une personne dans mon entourage en possédait un. Lors des vacances d'été de l'année 2000 ou un peu après, j'y ai séjourné quelques jours et j'avais tout calculé en emmenant avec moi une VHS aussi vierge que son propriétaire. Je répétais alors le même modus operandi : patienter jusqu'à minuit avant de descendre discrètement au salon pour enregistrer le film. Le lendemain, je récupérais la VHS tout aussi discrètement, devenant le détenteur d'un véritable petit trésor. Posséder ce film a considérablement changé mon rapport aux images et a marqué le chant du cygne d'une certaine part d'innocence. Chaque fenêtre de tir possible dans la journée était exploitée puisque je n'avais plus besoin de me lever la nuit et en plus pour regarder des images brouillées. Je fis même circuler la VHS dans mon cercle d'amis, jusqu'à ce que le détenteur de l'abonnement à Canal + me réclama des « royal teases », ce que je fis mine de ne pas comprendre avant que l'affaire ne prenne plus d’ampleur en remontant aux oreilles de mes parents. La VHS fut effacée, remplacée par un autre programme, à l'instar de celle où nous avions tourné notre propre version de Jackass (mais c'est une tout autre histoire...). Et puis Internet arriva.

VI - Le gonzo et la fin de l’innocence

Le porno gonzo, tel qu'il s'est rapidement développé sur Internet au tournant des années 2000 jusqu'à nos jours avec les différents Tubes, a non seulement mis fin à l'industrie du porno classique dont les films étaient diffusés sur les chaînes à péage et se vendaient sur support physique, mais il a surtout brutalement transformé les actrices en chair à canon d'un business devenu inhumain. Dire qu'il a également désérotisé tout rapport à la pornographie importe peu face à la violence intrinsèque de son système, de l'image qu'il renvoie du sexe aux exigences imposées aux actrices pour qu'elles percent dans le milieu, en passant par la précarité générale qu'il impose. Pour le pré-ado qui dispose maintenant d'Internet et d'un écran d’ordinateur qui équivaut à celui de la télévision, l'économie du gonzo a permis de rendre disponible en quelques clics les pires pratiques de la pornographie qui n'ont plus rien en commun avec ses prédécesseurs si ce n'est un nom (et même, bien sûr, si tout n'est pas rose non plus dans le passé). Elle s'est transformée en boucherie cruelle dépossédée de ses puissances de dévoilement, de suggestion et de mystère. Le corps de la femme n'est plus respecté, il est retourné dans tous les sens, et les stars seront celles qui acceptent d'aller le plus loin dans les pratiques hard.

Tout cela est connu et a déjà été maintes fois commenté sans que rien ne change jusqu'à présent. Quant à la trajectoire que j'ai tenté de raconter dans ce texte, elle s'est terminée avec l'apparition de cette forme de pornographie qui enlève toute épaisseur aux fantasmes pour leur substituer une consommation d'images adaptée sur mesure. À quoi ressemblerait aujourd'hui un porno sans violence ? Des alternatives existent mais elles sont bien souvent payantes (puisque plus professionnelles) et de niche, donc beaucoup moins accessibles. Pensons par exemple au Brussels Porn Film Festival qui est certes plutôt confidentiel mais qui met en lumière de nombreuses pratiques indépendantes et liées à de l'érotisme. Bien entendu, les Tubes ouvrent encore les portes à plein de fantasmes, mais à quel prix ? Cette histoire de l'exploitation du corps de la femme par les images audiovisuelles, qui part des stars du petit et du grand écran pour se terminer dans l'enfer des Tubes mondialisé ou leur version soft avec le parasitage des Reels émoustillant Tiktok/Insta, est indissociable d'une fin de l'innocence, avec ses mystères et ses secrets. On peut ainsi souhaiter à chaque enfant, fille ou garçon, de s'en tenir le plus loin possible, et le plus tard, en veillant à ce que les chemins tracés par l'inconscient dès la petite enfance conservent une part d'exploration sauvage et aventureuse, s’encanaillant d'objets improbables et d'images susceptibles de construire des choix à venir.

Épilogue

Il est évident qu'aujourd'hui, à 37 ans, cette petite histoire télévisuelle d'un grand mouvement intérieur se mesure encore dans ses effets. Elle est à la source de certains passages précis de mon existence, de certaines histoires amoureuses ou d'une sensibilité à certains détails. En l'écrivant, de nombreux souvenirs sont revenus à ma mémoire, et en premier lieu ce temps perdu de l'enfance heureuse avec mes grands-parents, celui des premières amourettes ou encore tous ces moments où l'imaginaire tournait à plein régime sans se soucier de toutes les commodités qui empoisonnent la vie d'adulte.

La photo de couverture provient de Fanny et Alexandre d'Ingmar Bergman, un des plus beaux films sur l'enfance. Je blasphème encore, cette fois-ci aux yeux des cinéphiles, en « salissant » ce grand chef d’œuvre. C'est que j'avais tout d'abord la même coupe de cheveux hasardeuse qu'Alexandre, qui me ressemble beaucoup sur cette photo, et pas que physiquement puisque je m'évadais très souvent dans l'imaginaire et parfois de manière très originale. Fanny et Alexandre me rappelle surtout un autre temps perdu, celui des réunions familiales éclairées aux lustres et aux chandeliers, bien avant l'arrivée d'Internet et des nouvelles technologies. Il ne faudrait pas voir dans mon récit une tentative de riposte réactionnaire : les choses se sont passées comme cela, dans ce moment de transition de notre société, et inévitablement ma trajectoire intime s'est adaptée à l'évolution de la société avec une pointe d'amertume.

La magie de l'enfance est intacte, avec son double fond révélé à la lumière de la psychanalyse freudienne, et on ne peut que la souhaiter aussi riche au plus grand nombre. Une enfance définitivement non-spielbergienne (fondée sur une forme de naïveté et d'innocence) et non-burtonnienne (fondée sur l'enfermement et le ressentiment), une enfance forgée par les images du cinéma et de la télévision où l'imaginaire occupe une place fondamentale. Un nouage comme il en existe des milliards sur cette terre quand il a la possibilité de se former.

Notes