« Sur la Route de Madison » de Clint Eastwood : La photographie des amours effacés

Dans Sur la Route de Madison de Clint Eastwood, l’éternité tient dans quatre jours. Quatre jours pour éprouver un amour, sa mémoire, qui pose une question essentielle : comment l'amour survit-il au temps ? L'occasion de penser ses réponses en regard d'un apparent contre-Madison : Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry.

Sur la Route de Madison de Clint Eastwood : Variation 2 sur le sentiment amoureux, en regard d'Eternal Sunshine of the Spotless Mind et Two Lovers

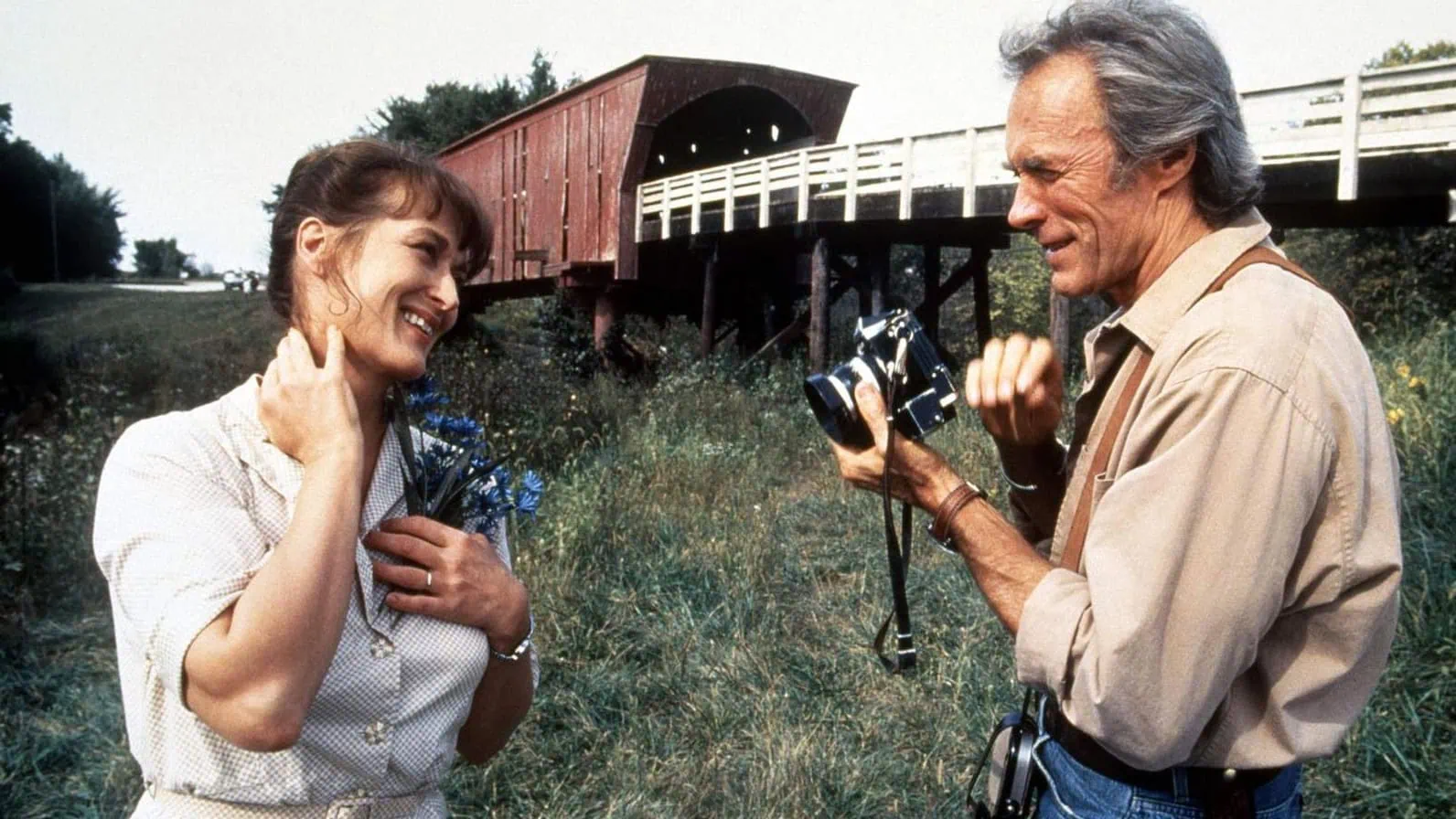

Il y a des amours de paille, feux qui ne durent pas, mais c’est précisément parce qu’ils ne durent pas qu’ils durent toujours. Sur la Route de Madison en est le récit. Francesca (Meryl Streep), femme ordinaire dans une Amérique rurale et immuable, fait la rencontre de Robert (Clint Eastwood), un photographe de passage, homme mouvement, qui ne sera pas simplement un mirage. Quatre jours durant, pour une vie entière, qui s’y loge. Pourtant, tout conspire contre cette rencontre, tant les deux promis sont dissemblables.

Robert est à l'air. Nul sac le contient, si ce n'est son appareil qu'il porte en bandoulière. Sa circulation est d'ordre totalement ouvert. Photographe, il est à tout le monde. À personne. Guetteur du réel et de l'invisible. Il dévoile l'horizon tout en l'ignorant, en quête d'un chemin, lorsqu'il arrive sur la route de Madison. De vigie, le voici aventurier : il avance à pas comptés, découvrant son voyage en même temps qu'il l'inscrit dans sa langue faite d'images. Il s'agit de mesurer le monde par le cadre comme le fait un arpenteur ; de scruter le sens, de vérifier – ou au moins d'essayer de le faire – si ce sens lui est donné. Toutefois, paradoxalement, il sera mesuré autant par ce même monde qu'il veut scruter : Francesca. Tout semble l'en éloigner pourtant. Tellement, qu'il lui faudrait peut-être toute l'école du regard pour en déchiffrer les signes. Le paradoxe du film réside en ce point noueux : une rencontre n'a de conséquence fertile en chacun que si elle ne signifie pas ce que l'on savait déjà, si elle est d'abord un objet imprévu, une loi ignorée, un sens à venir, donc à construire, bref si elle apparaît dans un premier temps comme un non-sens, une route perdue, non loin de Madison.

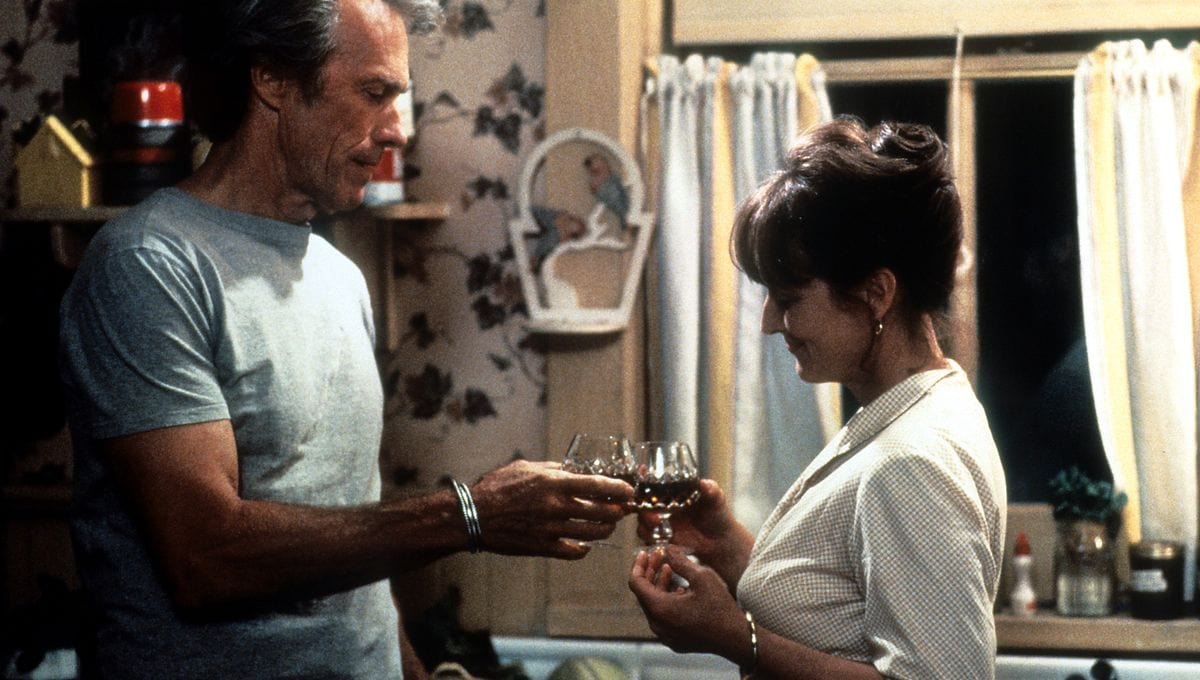

Voilà comment Robert, porté par le vent, sera empaumé par Francesca, toute minérale, un être embouteillé comme dans son propre labyrinthe autant que Francesca saura l'y retrouver : en trouvant un langage commun pour se formuler dans la bouche de l'autre. En apprenant à parler à partir de rien, et revendiquer cette parole irréductible à toute investiture utilisable, monnayable, échangeable. Une parole qui ne saura où elle va, mais qui ira, animée de sa seule nécessité, de sa seule intransigeance. Qui obéira à sa propre inéluctabilité, à ses propres possibilités, à ses propres limites : qui perdra en jouant avec elle-même. Art du manque, il lui faudra alors se chercher un refuge, un monde à la pointe du monde : où comment Madison – lieu perdu, évidé de présence – sera le lieu de la rencontre, c'est-à-dire le lieu de l'autre. Pour s'épanouir, cet amour qui viendra ne se dira donc pas dans la langue des grandes déclarations, mais, plus intensément, par la reconnaissance silencieuse, une parole traversée par tout ce qui fut tu, tout ce qu'il faudrait dire impossiblement : la rencontre de deux solitudes qui s’éveillent l’une à l’autre.

Cloîtrée, Francesca n'en est pas moins tout optique, fenêtre sur le monde, un être de projection. Regard. Elle est la véritable photographe de l'histoire, se cache pour observer Robert à la dérobée, non pas pour le saisir, mais se ressaisir, depuis une chambre noire. Elle sait s'y reconnaître dans le plan de l'existence. Enfermée dans une vie domestique et résignée, Robert n'est pas son Christ, sauveur à la sauvette, mais l'image de ce qu’elle aurait pu être. Quand Robert la photographie, c'est Francesca qui l'imprime tandis qu'il fait le trajet inverse. Il découvre en elle non pas une aventure, mais une patrie intérieure. Le sujet de sa vie.

Il y a de la philosophie dans cette histoire-là. Un croisement de Kierkegaard et Levinas pour des êtres pris en étoile. Kierkegaardienne, Francesca est confrontée au choix : céder à l’instant et fuir avec Robert, ou rester dans la fidélité silencieuse à sa famille. Pour le philosophe, tout à sa croix, le véritable désespoir ne se logera jamais dans l’échec, mais dans l’impossibilité de choisir. Francesca renonce au désespoir. Mais si elle décide souverainement, c'est pour choisir la douleur. Elle reste. Contre le tiraillement, l'arrachement. On pourrait facilement reprocher au film son apparent moralisme conservateur, sa pseudo-défense des valeurs cardinales de la famille. Francesca opterait pour le confort de la monotonie. Elle ne le fait cependant pas par faiblesse, mais par fidélité à un autre devoir. Elle accepte que son amour soit une vérité sans avenir.

Levinasienne ensuite, car l’amour de Francesca pour Robert n'est pas annihilé par ce choix : il se transmue en responsabilité. Éthique, elle se doit autant à son mari qu'à ses enfants, à la continuité des choses de la vie, dans leur épaisseur ordinaire. Et si Robert se retire, son absence devient une présence fidèle, continue, la photographie du souvenir qui ne s’efface pas. Le visage aimé demeurera, non pas tant sous la forme de l’interdit que de la mémoire enfouie. Clint Eastwood refuse ainsi tout sentimentalisme. Il ne se joue pas dégeulassement du spectateur. Sur la Route de Madison n'est pas Love Story. Il veut faire prendre conscience.

Proust et Baudelaire, par des voies différentes, se trouvent aussi sur le chemin. Chez le premier, le temps perdu est toujours susceptible d’être retrouvé. On pourrait croire qu'il ne le sera jamais. Mais de cette histoire restera un journal, quelques mots cachés, des traces laissées après la mort de Francesca, découvertes par ses enfants. Cette histoire d'amour leur survivra. Les enfants, par cette logique de transmission si présente chez Clint Eastwood, en seront la mémoire vive. Par l'effet de lecture du journal de Francesca, ils réactualiseront son histoire d'amour pour la réinvestir chacun dans leur couple. Le spectateur vit cette vérité proustienne à demi-inversée : il n’y aura pas tant de madeleine pour ressusciter Robert que de survivre à la mélancolie de ce qui n’a pas eu lieu, qui pourtant continue à être. Baudelaire aurait sa part du chemin ainsi. Il aurait reconnu dans ce film l’éclat tragique de l’instant, la beauté éphémère qui brûle d'autant qu’elle s’éteint aussitôt.

Pourtant, Clint Eastwood refuse de filmer cette histoire comme une tragédie. Contre la pesanteur, la grâce. La caméra en est l'instrument, à s’attarder sur les gestes, les regards, le poids des mains qui hésitent à se rejoindre, comme celles peintes par Albrecht Dürer au moment de la prière, car on n'atteint ni Dieu ni la grâce aisément. Le moment le plus bouleversant ne sera donc pas l’étreinte, mais son refus : Francesca, dans la voiture de son mari, la main sur la poignée, immobile, tandis que Robert attend sous la pluie. L’éternité contenue dans l’instant que chacun n’ose pas saisir.

Sur la Route de Madison opère alors en sous-main. C'est un film sur la mémoire clandestine. Non pas sur la mémoire éclatante des photos de famille, mémoire qui se transmet de génération en génération, mémoire vieillie à force de répétitions, mais celle, toujours neuve, qui se garde en soi, comme un feu secret. Francesca vivra toute sa vie avec Robert en elle, sans jamais le revoir : une histoire qui n’appartient qu’à la mémoire. Pas un amour factuel, un amour de la preuve, un amour de logique comptable que les amoureux se disputent quand ils se séparent, mais un amour hors tout compte, qui ne pourra donc jamais être soldé pour être fait d'une intensité invisible.

Sur la Route de Madison semble être alors le contrepoint exact d'Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Deux poétiques de la mémoire amoureuse s'opposent. Ainsi, quand Michel Gondry pose la question de la tentation de l’oubli, Clint Eastwood affirme la nécessité du souvenir, même impossible : quand l’un explore l’effacement, l’autre la fidélité à l’absence.

Dans leurs registres, ils semblent également étrangers l'un à l'autre. Rien de commun entre la veine onirique et postmoderne d'Eternal Sunshine of the Spotless Mind, et le classicisme narratif et mélodramatique de la Route de Madison.

Deux régimes de temps organisent encore le récit. Chez Michel Gondry, le temps est intérieur, labyrinthique, fragmenté. La mémoire se dissout, les souvenirs se brouillent, l’esprit devient un théâtre mouvant où Clementine et Joel luttent pour retenir l’image de l’autre. Spongieux, le temps absorbe tout, jusqu'au souvenir. C'est un temps psychologique, malléable, soumis au désir d’effacer ou de sauver. Diffracté, le spectateur erre dans la conscience de chacun, entre images et sensations, comme dans un poème surréaliste. La structure narrative en devient circulaire, éclatée, mémoire qui revient en boucles pour ne pas boucler sur elle-même.

Au contraire, chez Clint Eastwood, le temps est extérieur, linéaire, implacable. Quatre jours s’écoulent, puis toute une vie se ferme autour de Francesca et Robert. Rien ne se dissout, rien ne s’efface, tout demeure en place, trace gravée dans la chair du quotidien. La mémoire n’est pas fluide mais faite de mercure. Lourde, elle pétrifie. Le temps est irréversible : quatre jours, puis une vie. Un récit fait de la matière narrative classique : exposition, rencontre, crise, renoncement. Cette simplicité apparente n'en cache pas moins une profondeur existentielle. Le choix y opère comme fermeture au possible.

Une logique de l'oubli différente traverse également chacun des films. Eternal Sunshine of the Spotless Mind met en scène la tentation technologique de l’oubli. Effacer la douleur, abolir l’autre, comme si la mémoire n’était qu'une machine prompte à supprimer des fichiers désormais trop lourds. Toutefois, cet oubli se révèle dans son impossibilité. L’amour résiste à la logique de l’abrogation. Tenace, la mémoire est obstinée. Elle revient, noyau irréductible de la présence de chacun au monde.

Différemment, Clint Eastwood s'attarde sur le refus du passage à l’acte. Francesca est tout l'inverse de Clementine et Joel. Elle n’oublie rien, garde tout par devers son existence. Cet amour en devient clandestin, enceint dans une mémoire privée. Ce n’est pas l’oubli qui la ronge, au contraire de Clementine et Joel, mais le souvenir silencieux conservé jusqu’à sa mort comme un secret inviolable.

L'amour n'y a pas non plus le même visage. Expérimental dans Eternal Sunshine, défait, il se recommence, échoue puis renaît. Clementine et Joel choisissent de récidiver, malgré la certitude de l’échec, dans un geste nietzschéen d’amor fati. À rebours, l’amour est sacrifice chez Clint Eastwood. Il s’accomplit dans le renoncement même. Francesca et Robert ne recommencent pas. Ils acceptent la douleur de la séparation comme condition d'un amour authentique, celui qui survit dans la mémoire, aussi réduit soit-il à un feu secret. À chacun sa vérité de l’amour, donc. Le surréalisme gondrien, certain, assure que l’amour est une matière intérieure, insaisissable, que la mémoire déforme mais qui résiste malgré tout. La vérité de l’amour se trouve dans la persistance inconsciente, dans ce qui refuse l’effacement. Le classicisme eastwoodien lui répond que l’amour est un acte, un choix, parfois un renoncement. Sa vérité se révèle non dans l’instant exalté mais dans la durée, dans la fidélité silencieuse au souvenir.

L'esthétique du souvenir est autant marquée autrement. Michel Gondry adopte une esthétique onirique et fragmentaire. Depuis les effets visuels, les décors qui s’effacent, une logique de rêve s'installe. Le souvenir est une matière instable, comme l'image d'un rêve qu’on voudrait tenter de retenir au réveil. Clint Eastwood opte pour une esthétique classique et contemplative. Le film est scandé par de longues pauses, des gestes retenus, des silences habités. Le souvenir y est conçu sur un mode différent. C'est une gravure, une image fixe imprimée dans le temps. Un surréalisme de la mémoire opposé au classicisme du souvenir. Les filiations artistiques en sont dissemblables.

Les filiations artistiques se désaccordent aussi. Le cinéma de Michel Gondry hérite du surréalisme et de l’avant-garde moderniste. Les souvenirs ne sont pas représentés de façon réaliste mais comme autant de fragments oniriques. Une esthétique proche de Magritte ou Dalí : une porte qui s’ouvre sur le néant, un décor qui s’efface comme une toile grattée. La mémoire est un rêve en train de disparaître, un rêve qui se dissout. Le cinéma de Clint Eastwood est borné autrement. Son classicisme mélodramatique est hérité du roman réaliste et du cinéma hollywoodien classique. Contre l'extraordinaire de Michel Gondry, l’amour y est filmé dans son ordinarité même : une cuisine, une route, une pluie battante. Une esthétique non pas de déformation mais de contemplation. Vermeer ou Andrew Wyeth s'y picturalisent dans un réalisme lumineux où le quotidien devient sacré. La mémoire est une gravure. Elle s'icônise.

Deux modernités se confrontent. Celle de Michel Gondry est technologique, postmoderne : dans son accélération même, la mémoire en devient manipulable, soumise à une technique médicale. Époque numérique où chacun réclame sa part de souveraineté, contrôler ses souvenirs comme on efface des données. C’est une modernité inquiète, où la psyché devient laboratoire. La modernité de Clint Eastwood, étrangement, est réactionnelle. Le passé est ce qui fait la vérité de chacun. Son poids implique une gravité du choix, le respect du sacrifice. Quand l'Amérique exalte la mobilité et la liberté, le cinéaste lui oppose pied à pied l’enracinement, la fidélité, le quotidien. Sa modernité est une réhabilitation du tragique classique dans un monde qui l’aurait oublié.

Pourtant, si les vérités de chacun des films semblent contradictoires, elles n'en sont pas moins complémentaires. Elles se répondent comme deux miroirs inversés sur le même thème : l’amour et la mémoire.

Le film de Michel Gondry montre une mémoire fluide, plastique, fragile. Comme dans l’art moderne, l’image est instable, mouvante, toujours en voie de disparaître. Clint Eastwood donne une autre image de la mémoire gravée, stable, sacrée. Comme dans l’art classique, l’image est fixe, monumentale, même si elle n’a existé que quelques jours. Tous deux montrent ainsi que l’amour véritable n’existe pas sans la douleur du temps, sans la fracture entre ce qui fut, ce qui aurait pu être, comme on aime l’éternité dans quatre jours. Et quand Michel Gondry affirme que même si l’on oublie, l’amour revient, Clint Eastwood surenchérit : même à renoncer, l’amour demeure.

Eternal Sunshine of the Spotless Mind et Sur la Route de Madison marchent donc du même pas. Ils s’épaulent. L’un dit que l’amour survit malgré l’effacement, l’autre qu’il survit malgré l’absence. L’amour n’est dès lors pas ce qui se vit seulement au présent, mais ce qui persiste, obstinément, dans la mémoire.

Paradoxalement, ces antipodes forment alors une sorte de diptyque involontaire. Si Eternal Sunshine est le poème moderne de l’oubli impossible, Sur la Route de Madison est l’élégie classique du souvenir irréductible. Quand l’un est mouvement, fragmentation, recommencement, l’autre silence, gravité, fidélité secrète, tous deux murmurent cependant la même chose : l’amour n’est jamais pur présent, ne se réduit pas à l’instant partagé. Il sera toujours mémoire : mémoire blessée, clandestine, mais indestructible.

Finalement, ces deux films sont comme deux réponses à une même question : comment l’amour survit-il au temps ? Le surréalisme de Michel Gondry répond : par la persistance inconsciente, la résistance du souvenir au travail de l’oubli. Le classicisme de Clint Eastwood rétorque : par la gravité du choix, par la mémoire assumée comme blessure éternelle. L’un éclaire l’amour comme matière intérieure mouvante – la mémoire vécue comme un rêve. L’autre l’éclaire comme mémoire monumentale : le souvenir vécu comme tombeau sacré.

Et nous, spectateurs, d'osciller entre ces deux régimes esthétiques : le désir d’effacer pour recommencer ; le désir de conserver pour ne jamais trahir. Deux manières d’aimer. Celle qui voudrait oublier, celle qui voudrait se souvenir. Deux vérités, comme deux êtres, qui se regardent sans se contredire. L’une dit : efface, tu n’y parviendras pas. L’autre répond : renonce, et tu n’oublieras jamais. Et nous, au milieu, de porter ces deux voix, comme on porte deux blessures qui ne guérissent pas.

Lire la trilogie sur le sentiment amoureux

- David Fonseca, « Two Lovers de James Gray : Le drame du seuil », Le Rayon Vert, 2025.

- David Fonseca, « Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry : Élégie des souvenirs perdus », Le Rayon Vert, 2025.

Poursuivre la lecture autour du cinéma de Clint Eastwood