« Sayat Nova » de Sergueï Paradjanov : Horologion, à la bonne heure

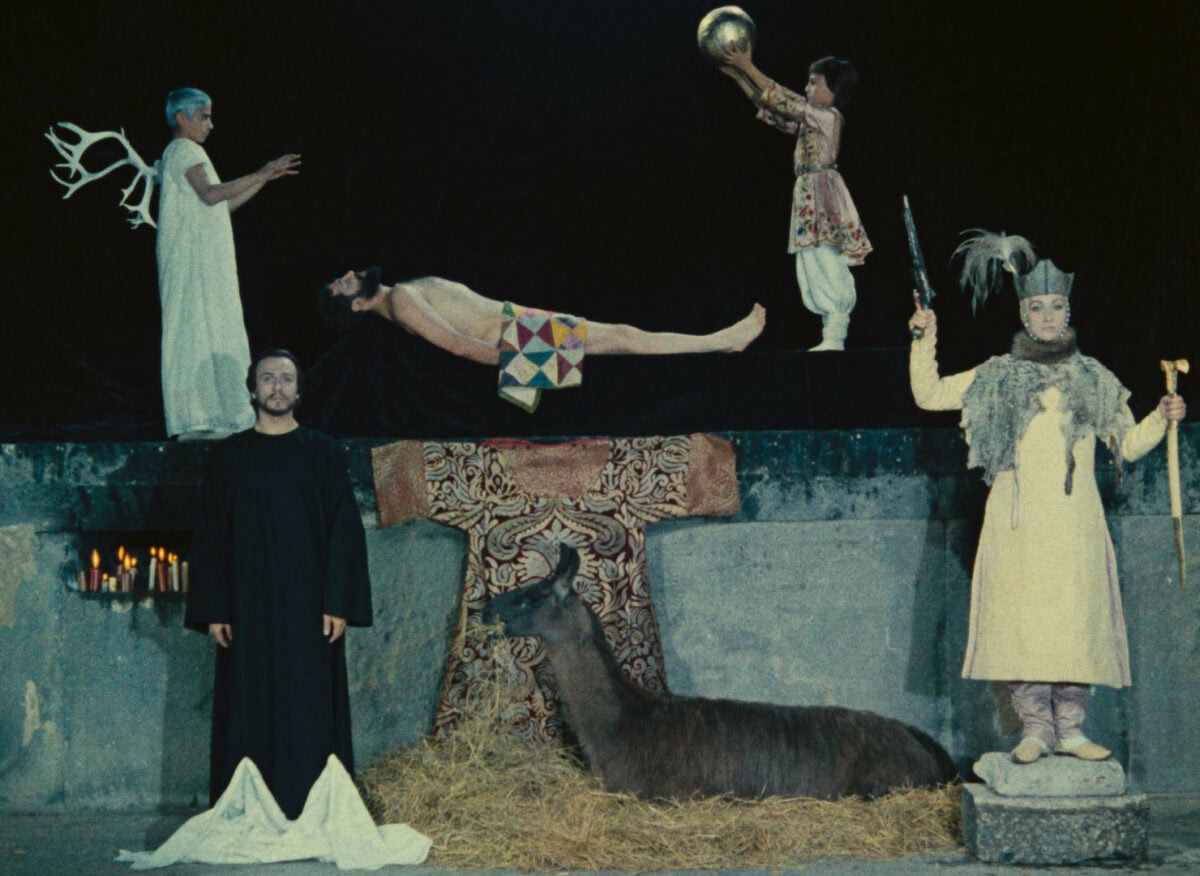

Pour les églises catholiques orientales de rite byzantin, le livre d’heures se dit en grec horologion. La liturgie des Heures, autrement dit le culte public des prières quotidiennes dont l’office fait la scansion des travaux et des saisons, est une horlogerie et le cinéma l’est aussi. Sayat Nova est un livre d’heures selon sa manière, d’exception. Une fête de formes, sons et gestes et figures et couleurs. Une célébration des traditions multiculturelles de Transcaucasie, des tableaux vivants conçus dans l’idée d’un rapport inattendu entre la miniature médiévale et Georges Méliès – le mystère de la vie d’un poète du 18ème siècle, Sayat-Nova, surnommé en Arménie le « roi des chansons ». La puissance de novation de Sayat Nova, hiératique dans sa composition et gorgé d’analogies, est un tapis que l’on teint et foule pour en faire remonter le jus d’ivresse de ses fruits défendus – tout le sang de la vie qu’épanchent les chants de la terre.

Un autre dépaysement

Devant Sayat Nova, on ne capterait pas grand-chose, on ne comprendrait rien ou presque mais tout nous prend et nous comprend car tout nous emporte, loin, très loin. Le film de Sergueï Paradjanov capturant moins pour immobiliser qu’il captive dans une forme d’amoureuse captivité, la sidération en seul départ pour toute considération. On s’y rend donc en faisant d’abord confiance à la description, inépuisable, de ce que l’on y entend et voit, de ce que l’on y sent en s’abandonnant aux rythmes de son horlogerie auxquels notre horloge interne, mystérieusement, se synchronise. Une sensibilité constamment émerveillée y cohabite en effet avec l’étrange, l’ésotérique de codes inconnus moins à crocheter qu’il faudrait plutôt les respecter, le contraire même de toute familiarité engageant trivialisation et domesticité, le refus frontal de toute domestication au nom des plus grands déplacements, les plus vivifiants, dont est porteur un pareil effort, immense, d’estrangement.

Il n’y aurait pas d’autre dépaysement pour Sergueï Paradjanov quand son idée se voit soustraite du formalisme russe qui en aura pourtant forgé le concept, avec celui d’ostranénie introduit en 1917 par Victor Chklovski. Devant Sayat Nova, l’étrange a quatre terrains d’expérimentation, qui se superposent comme par sédimentation : l’étrangeté de traditions multiculturelles échappant au profane qui n’en maîtriserait pas le code ; l’étrangeté d’une vie qui en est pétrie, et qui en a tiré une poétique qui est un rapport au monde que Sergueï Paradjanov, qui l’a faite sienne, redéploie en cinéma ; l’étrangeté du cinéma lui-même, dont l’art doit étonnamment retourner sur sa double source primitive en tournant le dos à tout ce qui se sera accompli après, l’enregistrement et l’archive côté Lumière et le tableau vivant avec le raccord facétieux de Méliès, pour expérimenter sa proximité avec la poésie de son sujet ; notre étrangeté même, anthropologique, dans notre génie à faire culture, les particularismes jusqu’au délire, en coulant l’arbitraire dans le gant de la nécessité.

Une première conséquence s’en déduit, esthétique autant que politique : de la même façon que l’estrangement se sépare de son origine conceptuelle et formaliste pour remonter à plus loin encore dans le temps de l’expérience humaine qu’ont fixé les traditions multiculturelles de Transcaucasie, de la même manière Sayat Nova est une souveraine récusation de l’héritage cinématographique soviétique, du côté du montage dialectique de Vertov ou épique d’Eisenstein comme sur le versant du montage narratif rivalisant avec Hollywood et que Poudovkine personnifie. S’il y a dans Sayat Nova de l’universel, il est hétérogène à l’universalisme soviétique, rival alors de celui de l’ouest, dans l’exposition de particularités dont la diversité fait le mystère du génie créateur de l’humanité.

Une autre conséquence en aura été la sanction : après avoir déjà dérangé les autorités avec son précédent film, Les Chevaux de feu (1965), parlé en dialecte houtsoule, Sergueï Paradjanov est puni de cinq années de prison et de travaux forcés à la fin de l’année 1973, les incarcérations se poursuivant jusqu’en 1982 jusqu’à entamer sa santé (le cinéaste meurt en 1990, âgé de 66 ans).

Aujourd’hui, le soviétisme a disparu, mais pas l’état d’exception rappelant aujourd’hui au libéralisme qu’il est une fable toujours moins indispensable à la perpétuation du capitalisme, plus dispensable aujourd’hui que le fascisme. Reste un film qui nous regarde droit dans les yeux depuis un espace-temps fossile, l’URSS bien sûr mais bien au-delà également – tout un monde de mystères et de liturgies, tous les délires que Cornélius Castoriadis appelait l’imaginaire radical(1) en faisant le riche sol de tout social, en gardant pour la culture et le cinéma leurs puissances d’estrangement.

Vertiges de l’analogie

La vie d’un poète est un mystère et le film qui s’y consacre à la manière d’exception d’un livre d’heures byzantin, horologion, ne le sera pas moins. Sayat Nova fait de tout écran, le blanc et très grand des salles de cinéma, aussi bien que les noirs et plus petits des surfaces domestiques, la matière feuilletée d’un papier dont on disait durant l’antiquité qu’il était hiératique, destiné aux livres sacrés. Le hiératisme du film de Sergueï Paradjanov ne s’entendrait pas autrement, dressant en tableaux immenses, frontaux et vivants, les étapes et scansions de la vie de son poète. Et s’il y a du cryptique dans la façon de les composer, c’est en peaufinant les parois de sa crypte en cinéma qui ne pouvait pas ne pas aussi être celle de son artisan qui aura reconnu son destin dans le sien.

« Je suis celui dont la vie et l’âme sont faites de tourments » : Sayat-Nova parle de lui autant que pour Sergueï Paradjanov. Le jus de grenades dont s’engorge la fibre des toiles est le sang des vies de douleurs et de poésie dans la défense épanchée de leurs secrets, comme autant de fruits défendus.

Au début du film, tout ruisselle, l’eau partout s’infiltre, dans la pierre des lieux saints, dans leurs ruines comme le reliquaire des livres. Une montée des eaux qui est une levée inaugurale du désir, l’arrivée au monde d’un enfant dans un monde où le sacré l’aura toujours déjà attendu. Sayat Nova est une cosmogonie et son départ est l’enfance qui élève, le garçonnet grimpant l’échelle et regarde sur les hauteurs des toits les activités du village natal. Presser le raisin avec ses pieds ou laver à grandes eaux les tapis en les foulant est ce que montre le cinéaste, autant qu’il montre ce qu’il fait en filmant cela : ces tapis, teintures, draperies et tapisseries sont les images mêmes de ses images.

Tout ruisselle, ici comme chez Béla Tarr et Andreï Tarkovski, mais ce ruissellement-là n’a rien d’économique, et tout d’analogique par quoi rayonne un même esprit, dans la sensation d’approcher des secrets ne s’exposant qu’à demeurer cryptés. Mystère, encore, comme on appelait au Moyen Âge finissant, au 14ème siècle, le genre dramatique des tableaux vivants illustrant des scènes religieuses et des légendes populaires. On ne comprend rien, donc, mais tout nous prend et nous comprend. Si le code culturel revient à qui en hérite le savoir par tradition, tout le reste revient aux profanes qu’enivre la vertigineuse série des analogies, par quoi s’opère tout montage à distance. On pense aux cryptogrammes égyptiens de Kenneth Anger, aux hiéroglyphes soufflant la langue muette des pierres et choses secrètes des films de Mani Kaul, aux installations cryptées de David Lynch. Avec tous ces cinéastes-là, les parures et maquillages relèvent le cosmique qu’il y a dans toute cosmétique, une pharmacopée pour mauvais temps et dont les usages se vérifient chamaniques.

Les livres sacrés que l’on pose sur la main du futur poète sont des tapis que l’on lave aux pieds (ce plan que Jean-Luc Godard aimait tant), des peaux que gonfle la pluie et dont la matière tannée, des feuilles gorgées d’encre, s’épanche comme le jus épais qui prolonge celui des teintureries et des fruits, cette chair du monde qui sera plus loin encore une peau de mouton remplie de terre noire et un morceau de pain que l’enfant arrache à celui de ses parents. Une coupe se remplit de grains, un filet mince de lait charriant un fleuve de proximités physiologiques entre humeurs, ondée lactique et jet spermatique, un sein que recouvre un coquillage, le corps bombé de cette vièle à pique que l’on appelle là-bas kâmanche et dont jouait Sayat-Nova, la coupole dont des faucheurs raseront plus tard les herbes comme on se rase les zones pileuses en secret. Aussi tous les mouvements de balancier, des têtes, des corps et des tapis, toutes les aiguilles d’une horlogerie qui sont des poignards ou le stylet du poète ajoutant ses pages profanes à celles, sacrées, de l’horologion. Et puis encore, ce sont tous les gestes qui dessinent dans l’espace symbolique des figures prolongeant l’art des tisserands.

Les tableaux vivants se suivent sans s’effacer, composent un monde de lignes et d’à-plats substituant au mimétisme de la profondeur de champ l’étagement des signes étoilant le sacré. Parfois, un raccord dans l’axe fait saillir le détail des pierreries ; ailleurs, un raccord dans le mouvement fait sauter les figures, qui disparaissent et réapparaissent comme par enchantement. Un seul mouvement est attesté, un travelling descendant qui fait monter au ciel un ange de pierre, Tournés sans son, les tableaux vivants sont comme auréolés d’une matière sonore qui vient d’ailleurs, d’un univers parallèle à la vision qui est l’inouï, la poésie des chants sacrés et des textes récités alternant ou mêlée à la prose du monde profane, l’eau, les grains, les linges engorgés de couleurs. Et puis il y a les sacrifices animaux, béliers et poulets décapités, les mises à mort réelles indiquant pour la tradition que ses couleurs sont gorgées du vrai sang, celui du Christ ressuscité, bien sûr, mais également des artistes martyrisés qui entretiennent avec lui des rapports de parenté. Quand le poète meurt assassiné, des volatiles sans tête agitent leurs ailes de telle sorte qu’ils soufflent la flamme des bougies disposées autour de son corps. Le sang coule, celui du sacrifice que le christianisme n’aura pas réussi à conjurer, et pas davantage le communisme étatisé venu après lui.

La vie de Sayat-Nova est ainsi faite de ces symboles, tissée de leur étoffe et brossée de toutes ces matières, à l’instar des icônes du peintre Andreï Roublev dans le film qu’Andreï Tarkovski lui a consacré, le vieil ami de Sergueï Paradjanov à qui il a dédié son dernier film achevé, Achik Kerib, conte d’un poète amoureux (1988). L’enfance et la jeunesse, la cour du prince et l’entrée imposée par le roi dans le monastère, l’âge adulte et le retour en rêve au pays de l’enfance, la vieillesse et la rencontre avec l’Ange de la Résurrection, sa mort et la relève immortelle de sa poésie sont les étapes successives par lesquelles s’exerce le puissant aimant de l’analogie, déverrouillant moins qu’il huile les codes culturels en diagonalisant les particularismes. Tout s’y met en rapport, rapports de rapports tirant des ressemblances depuis le réel des différences, le grain des images que l’on voit à l’écran se mêlant à celui que l’on ne voit que dans notre esprit, filant à travers l’espace et le temps.

Dans Les Mots et les Choses de Michel Foucault, l’ouvrage étant le quasi contemporain du film de Sergueï Paradjanov, le philosophe mettait au jour l’avènement, avec la Renaissance, d’un moyen de communication qui brasse et fait circuler les liaisons entre les choses, y compris les plus éloignées formellement ou distantes culturellement, un échange perpétuel entre des éléments isolés assurant leurs mobilité et substituabilité. Michel Foucault évoque ainsi son « champ universel d’application » comme d’un « espace de rayonnement » et l’humanisme d’alors, d’offrir à sa figure de l’Homme d’en être le « grand foyer des proportions »(2). Pour reprendre un terme qui permet de penser ce que fait l’analogie, Sayat Nova respire la sympathie, toutes les choses qui entrent en rapports formels et dynamiques, sons et figures et couleurs et gestes. Où se trouve, alors, l’antipathie avec quoi la sympathie compose pour ne pas tout réduire sous le strict sceau de l’identique ? On l’a déjà dit et voilà tout le hors-champ du film, politique : l’universalisme soviétique, qu’il relève du formalisme ou bien ressortisse du réalisme jdanovien et mimétique. Sympathiser, c’est résister à l’antipathique.

Si Sergueï Paradjanov a sympathisé avec Sayat-Nova, c’est dans la sympathie d’un cosmos de particularités multiculturelles, refoulé sous le rouleau compresseur des abstractions soviétiques. Là, le tapis n’aura plus été lavé par les pieds, mais piétiné. Chez les cinéastes d’alors, un contemporain de l’arménien a été contraint à l’exil au nom de ces mêmes raisons, le géorgien Otar Iosseliani.

Trans-Caucasie

L’analogisme est ivresse, ses vertiges sont infinis, c’est lui qui est l’opérateur du ruissellement, engorgements et épanchements, montée des eaux et leur échappée, toute une saveur faisant le goûter des sagesses. L’analogie fait ainsi entrer dans nos oreilles et yeux, et jusque dans les pores de notre peau, des traditions lointaines et ésotériques, tout un monde de valeurs qui habite un poète et que lui habite avec sa poétique propre, un pied dans le sacré et l’autre dans le profane. Sayat-Nova balance et nous aussi, ivres des rituels, des célébrations et fêtes de la Transcaucasie. Et ces festivités sont des festins pour les sens, des banquets d’images sonores et visuelles, une profusion de sensualités.

La prodigalité des rapports, synesthésique, indique qu’il existe peut-être entre eux un rapport paradigmatique auquel tous se rapportent, le rapport de tous les rapports et celui-ci serait, à l’encontre d’un fameux mot de Jacques Lacan, le sexe. S’il y a partout du rapport, il est celui du désir charnel. Non pas la sexualité, mais le sexe, autrement dit l’intersection de toutes les régions du sensible et la libre circulation de ses objets ou manifestations. Les sens sont excités, ouïe et vue qui font gonfler la langue, chauffer la peau et élargissent les narines. Et ce qui écume à la fin, dans tous les sens, c’est le sens, un mixte de sensations et de significations. Le sexe en tant qu’il dirait le rapport de tous les rapports croise alors tout l’existant pour faire monter les grandes eaux lactées du désir qui tendent les chairs comme elles engorgent les murs ou les pages d’un livre. La vie du poète est le poème de ses élans, ses tensions et humeurs et l’est encore le film qui en témoigne fidèlement.

D’ailleurs, l’acteur d’origine géorgienne, Sofiko Tchiaoureli, qui interprète Sayat-Nova jeune, incarne également d’autres figures, non seulement le mime et l’Ange de la Résurrection, mais encore sa bien-aimée, ainsi qu’une nonne. Changeant de rôle comme de peau, il change également de genre ou de sexe, autre effet de balancier sous le regard enfantin de ces couples d’anges qui, pour faire deux ailes, assemblent l’aile unique collé dans leur dos. Mais le balancier, c’est aussi la branle, le plaisir qui monte et qui descend, l’érotique en tout geste. L’hermaphrodite est l’un des secrets du hiératisme, autant valable pour un cinéaste qui a payé cher le fait d’avoir été bisexuel, que pour un art dont la poétique analogique, des œuvres écrites du poète aux films du cinéaste, exige de faire lien de toute chose, dans leur renversement de sablier et l’échange perpétuel des différences (et, avec Sayat Nova, le cinéaste va plus loin qu’au temps des Chevaux de feu puisqu’il n’ a plus besoin d’effets ostentatoires, la caméra épousant le point de vue de l’arbre qui choit ou sur l’objectif de laquelle se répand du sang, tout un baroquisme que le film suivant aura intériorisé). Déjà, c’est le tout début du film, on voit Sayat-Nova enfant agenouillé qui, nous regardant, a la tête posée en bas.

Le poète qui fut barde et troubadour, chanteur et musicien, le chantre banni par le roi en 1759 parce qu’il aurait aimé sa sœur, envoyé dans un monastère avant de connaître la mort, assassiné en 1795 dans sa ville natale de Tbilissi en Géorgie par l’armée d’Agha Mohammed Khan (ou Chah) originaire du nord turcophone de l’Iran, est l’auteur de 65 odes écrites en géorgien, 68 en arménien et 128 en azéri. Le multilinguisme qui traverse et irrigue le film de Sergueï Paradjanov porte ainsi attestation d’un multiculturalisme régional caractéristique de la Transcaucasie, notamment dans sa résistance culturelle à l’empire perse d’alors. On le voit, la critique du nationalisme supposé de Sergueï Paradjanov, au nom de la valorisation exclusive de ses origines arméniennes, est infondée pour un homme né en Géorgie, et qui aura longtemps vécu en Ukraine. Comme beaucoup de personnes de sa génération, il est le produit d’un creuset cosmopolite dont l’URSS aura su largement profiter. Ce fils d’antiquaire, même mutilé dans la dure privation du cinéma, n’aura pas cessé de travailler, dessins allégoriques et collages inspirés de traditions, elles-mêmes multiples(3).

La tradition n’est donc ni une ni pure, mais brassée, un complexe d’éléments hétérogènes comme les cristaux colorés d’un kaléidoscope. Les recombiner en cinéma, c’est insister enfin, et avec la frontalité ancienne des miniaturistes médiévaux, d’une mosaïque de rapports coulissant et surgissant de la mise en relation des choses, dans la fièvre écumante des analogies. Avec les ruissellements érotiques de l’analogie, engorgements de matières et épanchements d’humeurs, on transite comme on est transi-e : dans le travers des genres (trans-genre), depuis les terres mêlées de Trans-Caucasie.

Sayat Nova est un horologion fait film dont les novations ont l’art du cinéma pour tout « dépays ».

Notes