Les rêveurs du Pont Neuf : « Quatre nuits d’un rêveur » de Robert Bresson

Retour sur un film rare avec ce texte de Patrick Holzapfel – critique de cinéma, réalisateur et curateur freelance – initialement paru dans la revue Jugend Ohne Film en 2016, offert ici pour la première fois en langue française. Il y est question des couleurs et de leur mise en scène dans Quatre nuits d'un rêveur de Robert Bresson, adapté de la nouvelle Les Nuits blanches de Fiodor Dostoïevski. Ce texte fait partie d'un diptyque dont l'autre pan est accessible à la fin de cet article.

Il y a des couleurs, dans Quatre nuits d’un rêveur de Robert Bresson, des couleurs caressantes, des couleurs blessantes et d’autres qui déforment.

On prend souvent soin de distinguer, dans l’œuvre de Bresson, une période « Noir et blanc » et une période « couleur ». On comprend mieux le fondement de cette distinction lorsqu’on voit à quel point il travaille véritablement la couleur. Avec Antonioni et Godard, Bresson compte parmi les rares cinéastes dans le travail desquels la bascule vers la couleur constitue toujours un choix. De nos jours, les choses se sont bien sûr quelque peu renversées et la décision artistique consisterait plutôt dans un passage de la couleur au noir et blanc. Mais on notera tout de même que Godard déclarait, à propos d’Au hasard Balthazar, qu’il s’agissait d’un film en noir et blanc « à l’âge de la couleur ».

C’est plus particulièrement le rouge qui domine, dans Quatre nuits d’un rêveur ; il y est omniprésent. C’est un film sur l’amour, alors le rouge, pourquoi pas, aurait-on envie de dire. À l’instar notamment du film de Luchino Visconti Les Nuits blanches (Le notti bianchi, 1957), celui de Bresson est tiré de la nouvelle de Dostoïevski Les nuits blanches. Blanches, parce qu’à Saint-Pétersbourg, au moment du solstice, l’obscurité n’est jamais totale. Chez Visconti, ce blanc a trouvé matière à s’incarner dans des chutes de neige artificielle. Un film tourné en studio, qui, à la manière de Ruth Beckermann avec die Geträumten, s’attaque à la dimension fictionnelle d’une idylle. Au lieu de l’illusion des mots, chez Visconti, c’est l’illusion du monde dans son ensemble, de l’enceinte du décor, de la temporalité, de l’attente à deux, de la danse, de la neige qui tombe. Pourtant l’on peut avoir le sentiment que le personnage joué par Mastroianni, pendant tout le film, a conscience que rien de tangible n’émergera de cette rencontre. Mais en fin de compte, l’histoire – moyennant quelques ajustements – est la même chez les trois artistes. Un homme rencontre une femme, qui attend celui qu’elle aime et désespère de cette attente. L’homme tombe amoureux de la femme et, juste au moment où celle-ci commençait à s’investir dans cette romance naissante, le rival réapparaît finalement – et la femme disparaît avec lui.

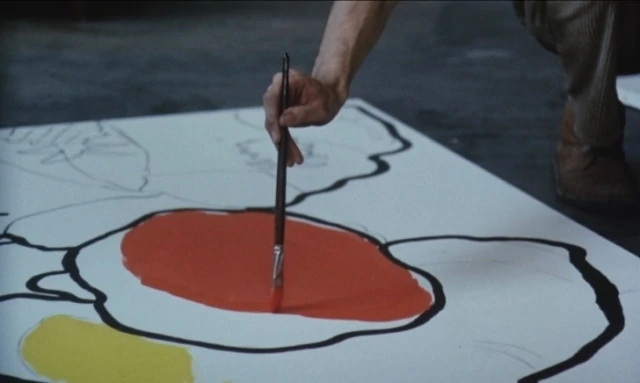

Chez Bresson, le blanc représente autre chose. C’est le papier avant qu’il ne soit peint, la situation originaire, l’innocence. L’amour rend coupable, il tache, aussi : il peint un tableau, jette des taches de couleur, des couleurs abstraites qui, dans le flou de la profondeur du plan, disent les reflets d’une nuit possible. Des couleurs qui transforment cette nuit, la faussent, l’élèvent et l’éclairent. Le film se déploie précisément sur ce seuil. Entre le blanc et la couleur, le vide et le plein, l’innocence et la faute. Le grand amour derrière un mur blanc, dans ce qui est peut-être la scène la plus ouvertement érotique d’un cinéaste chez lequel l’érotisme éclot habituellement entre les images. Dans une coupe, en imagination. Ici, cependant, un corps nu. Il se promène le long du mur. De l’autre côté de la cloison, un coup contre la paroi, une amorce de séduction, le mur reste blanc. Chez Bresson, Saint-Pétersbourg, c’est Paris. Un Paris habité par une jeunesse sur laquelle le cinéaste, dans la dernière partie de son œuvre, s’est penché avec insistance. On y suit un rêveur dont le regard sur la ville épouse les taches de couleur floues, car c’est ainsi qu’il perçoit les choses. De façon un peu abstraite, sensuelle, séduisante, vide. Dans La Douce, qui a aussi fait l’objet d’une adaptation remarquable par Bresson (Une femme douce), c’est également ce personnage que Dostoïevski décrit en fin de compte, Jacques, le rêveur fataliste des Quatre nuits : « Tout le problème réside dans le fait que je suis un rêveur. Il suffisait que j’aie rassemblé suffisamment de matériau pour nourrir mes rêves, et je m’en trouvais déjà comblé. En ce qui la concernait, je me disais qu’elle pourrait bien attendre. » C’est ainsi que le personnage se perd, flâneur, dans son amour – chez Bresson, tout le monde a l’air de flâner dans le sentiment amoureux. Aimer comme on attend une lettre qui n’arrivera peut-être jamais – une attente qui, déjà, est de l’amour.

Mais de quoi cet amour a-t-il l’air, entre les couleurs du Pont Neuf, le pont que Leos Carax, bien des années après, n’a pas seulement fait reconstruire, mais également transformé en un débordement chromatique entre les quais et la surface de l’eau – il posait ainsi exactement la même question que Bresson en son temps : et si c’est une illusion, t’abandonneras-tu quand même ? À la place de la tempête – chez Carax –, il y a chez Bresson les murmures sur le pont. Carax montre la chute, pas Bresson. Il raconte une idylle qui ne s’évanouit pas. Avec un humour certain de la fatalité. Une aspiration à l’idéal, à l’illusion, au regard. Jacques suit des femmes dans la rue en leur jetant des regards semblables à ceux de l’homme du film de José Luis Guerín, Dans la ville de Sylvia. Des regards prolongés, et ensuite la caméra descend – comme bien souvent chez Bresson – pour filmer les pas, puis de nouveau un coup d’œil. Des coups d’œil et des pas. À plusieurs reprises, j’ai été saisi par cette impression – avant tout dans L’Argent : les films de Bresson sont en réalité des courses-poursuites. C’est de cette façon, du moins, qu’on devrait les regarder. Tous se suivent mutuellement, la caméra suit les acteurs, on suit l’autre et on se regarde ; Jacques ne va pas à la rencontre des femmes, alors même qu’elles répondent à ses œillades. Il est l’un de ces modèles magnétiques de Bresson, des modèles que l’on reconnaît notamment à leurs sourcils quasiment joints. Ses yeux absorbent les couleurs.

Quant à elle, elle s’appelle Marthe. Elle est animée par des tendances plus suicidaires que la Maria Schell de Visconti. Elle s’accroche, pour l’éternité, au moment d’une faute innocente. Nue dans la chambre du locataire, en sa compagnie. La mère crie le nom de sa fille, mais celle-ci reste sur place, la porte est fermée. Une promesse, une faute, une prison et, oui, une disparition. En elle-même et dans sa chambre se trouvent les traces immaculées d’une innocence qui fascine Bresson. Le cinéaste réfléchit complètement cette fascination dans son film. Un artiste d’un âge avancé et sa fascination pour la virginité d’une jeune femme; on pense ainsi à Manoel de Oliveira. Plus tôt dans le récit, Marthe et sa mère sont invitées à une avant-première. Elles assistent à la projection d’un film qui présente une similitude frappante avec le Resevoir Dogs de Tarantino. Plein de couleurs artificielles, le rouge, surtout. Marthe dit à sa mère qu’elles sont toutes deux comme tombées dans un piège, et elles sortent alors du cinéma.

Au cours des quatre nuits pendant lesquelles Marthe et Jacques se rencontrent sur le pont, tous deux plongent dans une eau luminescente. Les bateaux mouches, surtout, desquels les deux héros peuvent difficilement détacher leurs yeux, émettent des lumières et des couleurs diffuses, presque aveuglantes, tandis que la traversée est accompagnée, à bord, par des musiciens – une nuit pour les rêveurs et pour les chimères. Dans ces images, l’hystérie dostoïevskienne se retrouve sous une forme condensée. Une hystérie que Bresson repousse sinon vers le domaine de l’allusif, et qu’il renvoie ainsi à une incertitude – une incertitude à l’endroit de la sincérité des sentiments. Ceux-ci sont affectés, comme le regard levé à la fin du film, lorsque Jacques prend la tête de Marthe entre ses mains et la dirige vers la lune, parce qu’il ne la sent pas avec lui à ce moment-là, ou bien parce qu’elle ne correspond pas à la vision qu’il pourrait dessiner. Marthe et Jacques sont embrouillés et diffus comme le sont les couleurs du film, lesquelles dansent la plupart du temps dans le flou – et même lorsqu’elles s’illuminent avec force, comme dans l’écharpe que Jacques noue autour du cou de Marthe, elles ne sont qu’éphémères. Une hystérie qui ne se montre pas mais que, pour cette raison précise, l’on ressent simplement.

À quelques exceptions près, et en dépit de son goût prononcé pour les voix off à la première personne (il suffit de penser au Journal d’un curé de campagne ou à Pickpocket), Bresson, presque à la façon d’un Chris Marker, déplace ici la voix de la narration, émise en l’occurrence par un dictaphone. Ce que Jacques y dit rappelle plus Duras que Dostoïevski. Il y a ici une fièvre, un abandon, de l’amour, mais les choses sont reportées dans le temps, la voix nous est restituée étrangère à elle-même. Jacques écoute les enregistrements. Parfois, alors qu’il est allongé sur son lit en train de rêver; à d’autres moments, tandis qu’il peint, pour y puiser vraisemblablement de l’inspiration. Un jour, il joue clandestinement un enregistrement du dictaphone lors d’un trajet en bus et provoque l’irritation de deux passagères d’âge mûr. Une distance étrange est ménagée vis-à-vis de cette hystérie – du jeu, de l’arrogance, une détresse.

Il y a cette tendance à défendre le film en arguant qu’il se confronte au romantisme (et à cet endroit, tombe souvent le mot d’« humour ») avec beaucoup plus de subtilité et de complexité que ce que laissent présager les premières minutes. Reste que Quatre nuits d’un rêveur ne met jamais cet humour en branle. Celui-ci relève tout simplement de la détresse propre au transport romantique. Les choses sont ainsi faites que cet univers – avec ses couleurs et ses non-couleurs – épouse le monde dont les personnages font l’expérience. Comme très souvent chez Bresson, il ne s’agit pas seulement d’un film lancé dans une quête mais également d’un film sur une quête. Celle-ci débouche alors sur une déception qui, peut-être, a tout aussi peu d’existence que l’espoir. À la fin, il y a encore – et toujours – un blanc. Mais seulement chez Jacques. Ce blanc recouvre la vacuité tout autant que l’innocence du héros. Marthe, au contraire, disparaît dans les lumières colorées de la grande ville, avec son écharpe rouge.

Paru à l’origine en 2016 sur Jugend Ohne Film : http://www.jugendohnefilm.com/tag/quatre-nuits-dun-reveur/. Traduit de l'Allemand par Maël Mubalegh. Nous remercions chaleureusement Patrick Holzapfel de sa confiance et Maël Mubalegh d'avoir ouvert ce passage belgo-franco-autrichien.

Poursuivre la lecture

Maël Mubalegh, « Quatre nuits d’un rêveur de Robert Bresson : Reflets dans la nuit noire » dans Le Rayon Vert, 11 mai 2020.