« Put Your Soul on Your Hand and Walk » de Sepideh Farsi : Effet de montage, effet de ciblage ?

Put your Soul on your Hand and Walk est un film en trompe-l'oeil, qui fait mentir sa réalisatrice, Sepideh Farsi. Un film attrape-monde, qui croyant rendre hommage à la jeune journaliste qu'il filmait en contexte de guerre, à Gaza, finit, par ses choix de mise en scène comme de montage, par la livrer malgré elle à son ennemi. Un documentaire qui se voulait traduction – de la guerre –, qui se finit en trahison. Put your Soul on your Hand and Walk prépare l'enterrement définitif de Fatma Hassona. Sepideh Farsi n'en porte-t-elle pas une part de responsabilité ?

« Put Your Soul on Your Hand and Walk », un film de Sepideh Farsi (2025)

Il y avait le Soldat Ryan de Spielberg qu'il fallait aller sauver, corps métonymique et pantomime de l'Amérique, sa caméra portée, son réalisme sonore, ses scènes de débarquement immersives pour mieux faire briller la bannière étoilée ; les faux plans-séquences continus de Sam Mendes, sa volonté de faire chic, choc, qui faisait toc, cette volonté immersive démiurgique qui, voulant faire neuf faisait vieux, 1917, un titre programme prémonitoire ; le pas de côté poético-philosophique de la guerre façon Terrence Malick, parce qu'il faut poser sur ce sol absurde un pied léger, pour se mettre dans ceux du pas du soldat de Donald Trumbo, ce Johnny qui n'avait plus qu'un gun en guise de tête, une hallucination prolongée par l'Apocalypse Now de Coppola, son montage symbolique, son agitation peut-être vaine pour avoir voulu combattre l'ennemi – la guerre – avec les outils artificiers de l'ennemi mis en cinéma.

Il y avait tout cela, un arsenal de mise en scène permettant aux cinéastes de provoquer un simili-réalisme, plonger le spectateur dans l’action, créer aussi, pour certains et le meilleur, une distanciation critique, un regard réfléchi sur la guerre, mais encore, sans doute, mettre en avant l’expérience humaine (psychologie, traumatisme), afin, parfois, d'interroger le sens ou l’absurdité de la guerre. Il y aura désormais Put your Soul on your Hand and Walk. Un film de guerre anti-guerre de type collabo. Un film de guerre qui, voulant témoigner, accuser, finit par dénoncer sa protégée, désigner à l'adversaire celle qu'il s'agissait pourtant de préserver pour la postérité.

Le titre du film en est le symptôme : Put Your Soul on Your Hand and Walk. Une phrase dense dans sa compacité même, belle et terrible, belle dans sa terribilité. Une phrase empruntée à Fatma Hassona, cette jeune journaliste filmée par Sepideh Farsi dans le contexte de la guerre à Gaza, son génocide en cours. Une phrase pour dire qu'il ne reste plus que cela dans la bande de Gaza pour continuer à aller de l'avant : s'absenter de soi, hors esprit, n'avoir plus de mémoire sauf à défaillir, déplacer ce qu'il reste d'âme, la remettre entre ses mains, puis marcher. Ne plus avoir conscience quand la conscience, dit Cioran, est une plaie à l'homme. Alors, Fatma Hassona, pour ne plus avoir le mal de guerre, ne plus avoir mal à son pays, lorsqu'elle déambule dans les rues détruites de Gaza, parfois elle se quitte l'esprit.

Elle photographie dans le resserrement de soi, retenant la vie élémentaire, les demeures de terres, à peine quelques objets, une main découpée au sol, un va-et-vient de petites choses pour prendre en défaut le monde comme il va, le blanc enfoui de la photographie pour enfouir la lumière qu'elle porte sur son visage. En marchant, en photographiant, elle dénonce les armées d'envoûteurs qui de toutes parts la guettent pour faire irruption en elle, camper dans son esprit, parasiter sa chair, se nourrir de sa vie. Alors, son esprit, elle le quitte pour le mettre à l'abri. Elle le quitte pour dire ce que c'est que de porter en soi une telle armée, d'être pour soi-même une terre fourmillante et désertée. Elle marche hors esprit, parce que dans sa vie, il n'y a pas de solutions. Il y a des forces en marche. Il lui faut les créer pour ne pas finir écrasée. Mais comment faire sentir, fixer un équilibre fragile, quelque chose d’analogue à une colonne de verre ou même d’eau, s’appuyant sur du vide ? Une marche qui semble un défi ou une insulte à la raison : tant tout semble s'accomplir dans l'ordre de la guerre, son génocide. Elle marche, pourtant, Fatma Hassona, telle celle qui boite a en partage la claudication du monde.

Cette phrase – Put Your Soul on Your Hand and Walk – pourtant, regardant le film, je l'ai entendu tout à fait autrement. Comme un ordre donné par la cinéaste. Une admonestation. Comme une adresse pour me dessaisir en tant que spectateur de tout regard critique sur ce que j'étais en train de percevoir comme d'entendre, m'absenter également de toute forme d'esprit. Il fallait que je m'en ressaisisse. Il faut cependant que je le dise d'emblée. Jamais un film ne m'a posé autant de problèmes moraux à l'instant d'écrire sur lui. Je voudrais y renoncer. Je ne peux pas. Tout ce qui sera donc dit et consigné, je voudrais le faire avec la prudence requise, qui sera pourtant aussitôt invalidée par la portée de ce qui sera avancé.

Cette prudence toute exigée, je voulais tellement m'en rendre fidèle que, avant d'écrire, j'ai fait ce que je m'interdis toujours lorsque je décide de travailler sur un film, j'ai parcouru la presse pour trouver une plume secourable. Mais rien, sous réserve d'inventaire, sauf à lire Alexia Roux et Saad Chakali, Christophe Despaux et Mehdi Benallal. Une sorte de dessaisissement critique, sinon un dithyrambe, l'hommage fait – légitimement – à une luciole tombée dans la nuit. Film tombeau, Put Your Soul on Your Hand and Walk contiendrait tout l’or de la parole de la photographe palestinienne, son extraordinaire dignité, son courage sans bornes, dit pour bonne part la critique. Et chacun de s'émerveiller de l'aura de Fatma Hassona, sa lumière irradiante, son sourire, malgré tout. Tout ceci dit sans jamais sourciller, par exemple, lorsque la jeune femme, sans ciller, s'enorgueillit des massacres du 7 octobre. Rien, aucun contrepoint, ni de la réalisatrice, qui enregistre, ni mot de la part de la critique. Rien : Put Your Soul on Your Hand and Walk. Pour m'enquérir d'une parole secourable, j'ai alors écouté une émission sur Youtube, consacrée notamment au film par Microciné, animée par Samir Ardjoum. J'y ai enfin entendu des réserves – et quelles réserves, qui n'étaient cependant pas tout à fait les miennes, du moins, qu'il s'agirait de remettre en perspective.

Sepideh Farsi, de l'autre côté du mur encagé qu'elle filme, voulait en montrer les horreurs. Par un contact établi via Le Caire, elle fait la connaissance d'une jeune photographe, Fatma Hassona, âgée de 24 ans. Elle entre ainsi en contact avec elle par l'entremise de son smartphone, dont pratiquement toutes les images du film sont faites – à l'exception de photographies prises par Fatma Hassona comme d'une scène filmée dans une rue de Gaza par la jeune journaliste, à la demande de Sepideh Farsi. Lui est alors reproché son indécence par son choix de montage comme de celui de certaines discussions.

Au plan du montage, Sepideh Farsi aurait laissé dans son film deux moments qui témoigneraient de son inconscience au regard de son sujet, sinon de son inconséquence. Par deux fois, tandis qu'elle est en conversation téléphonique avec Fatma Hassona, elle la quitte pour ouvrir la porte de son domicile afin d'y faire entrer son chat. Ce prosaïsme du quotidien, en rapport avec le sort de Fatma Hassona, marquerait un irrespect foncier qui confinerait à la « dégueulasserie » (Samir Ardjoum).

Il est peut-être pourtant possible d'envisager autrement la scène. À figurer à deux reprises dans le film, ces morceaux choisis au montage ne sont pas anodins. Ils semblent témoigner d'un pacte explicite entre la réalisatrice et Fatma Hassona : ne pas faire comme si la conversation, sous couvert d'empathie, accompagnée de sa commisération, plaçait sur un même pied d'égalité les deux interlocutrices. Sepideh Farsi n'entend pas tricher dans ce contexte de guerre. À la clôture du monde de Fatma Hassona, pour mieux en montrer l'injustice, Sepideh Farsi répond par l'ouverture du sien : faire entrer le chat dans la maison, c'est y laisser passer la vie pour mieux marquer qu'elle y est interdite pour Fatma Hassona. Sepideh Farsi, hermesienne, est une fille de l'air dans le film, circule des cieux à la terre, toujours en voyage, ce qu'elle ne dissimule jamais à Fatma Hassona (y compris lorsqu'elle revient d'une plage, tout autant objet d'un reproche), qui voudrait autant être de sa compagnie sans jamais pour autant renoncer à la terre palestinienne.

Est encore objet de blâme une conversation à propos du voile que porte Fatma Hassona. Sepideh Farsi, opposante de longue date au régime politique iranien, incarcérée à cet effet, exilée en France, opposée au port du voile dans son pays comme sans doute ailleurs, ferait du prosélytisme politique dans un contexte inopportun. La charge est rude et, en effet, les questions posées par Sepideh Farsi paraissent a priori malvenues. Elles doivent cependant être contextualisées au regard de la discussion entre la réalisatrice et Fatma Hassona. Sepideh Farsi lui pose, en effet, des questions sur son voile, mais après avoir constaté que Fatma Hassona rencontre les plus grandes difficultés à bien le placer sur ses cheveux. Se reprenant à plusieurs reprises, Sepideh Farsi finit par lui poser des questions sur ce voile qu'elle a tant de mal à ajuster. Autrement dit, la discussion sur son voile n'est pas plaquée artificiellement dans la discussion, mais naît d'un contexte singulier. Sepideh Farsi aurait pu s'abstenir de tout commentaire à cet égard. Sans doute. Il n'empêche que cette discussion ne semble pas gêner l'intéressée : Fatma Hassona répond sans ambages à la question de savoir si elle a consenti seule au port de ce voile ou non.

Une autre discussion est également l'objet d'une récrimination. Depuis ses beaux salons, Sepideh Farsi ferait la leçon. Dans un moment d'égarement culturel, elle évoque au téléphone un roman de Virginia Woolf, Une chambre à soi. Sepideh Farsi, à force de voyages, serait hors-sol. Pourtant, le contexte de la discussion permettrait encore d'atterrir autrement. Sepideh Farsi évoque ce roman après que Fatma Hassona, qui vient d'être déplacée de son immeuble pour aller rejoindre un nouvel endroit, lui dit combien elle est attachée à sa chambre, dont elle ferme la porte à clé afin que nul n'y pénètre. Fatma Hassona s'est ménagée un recès, dans une forme de présence asilaire depuis un trou de souris : une chambre à soi. Ce n'est que par ricochet que Sepideh Farsi évoque alors ce roman, dans le cadre d'une discussion qui a tous les airs de la naturalité. Cependant, et l'incise n'est pas anodine, tout ceci – le voile, le roman, le chat – s'inscrivent dans un régime d'images qui, de l'autre côté du miroir sans tain farsien, est celui de la guerre, ses horreurs rapportées par Fatma Hassona, ce qui modifie radicalement la donne.

Au vrai, tous ces aspects du film sur lesquels il n'est pas inutile d'insister pour mettre en doute le projet filmique de Sepideh Farsi, ne sont pas en réalité secondaires, mais éclairants. Il y a indéniablement un quant-à-soi farsien, un narcissisme qui, gros de son sel, assèche le cadre de la réalité comme des confessions de Fatma Hassona. Son choix de mise en scène, qui est sans doute l'aspect le plus problématique du film, en est le révélateur. L'ego de Sepideh Farsi, cet épieu, lui a interdit à ce point toute forme de remise en question, y compris après la mort de Fatma Hassona, qu'elle n'a jamais pensé ni à remonter son film pour en retrancher le gras de son sensationnalisme ni, pire, à se poser la question de sa responsabilité dans une mort advenue. Un narcissisme tel qu'il a fait ventre de Fatma Hassona.

Put your Soul on your Hand and Walk se voulait un film en forme de cénotaphe, un monument funéraire pour Fatma Hassona. Mais ce mausolée est plutôt un curieux tombeau, une sorte de barque trop profonde et trop étroite, privée de proue et de poupe, sans voile ni gouvernail, vouée au naufrage, disparaissant dans le blanc solennel de la fin, qui sera un noir. Là où plus rien désormais ne se passera, emportant avec lui le temps et la mémoire de Fatma Hassona. Un curieux tombeau construit depuis les images prises lors de discussions visuelles par smartphone, dont la logique d'arrangement dans le film, sa construction comme sa progression, est hautement douteuse.

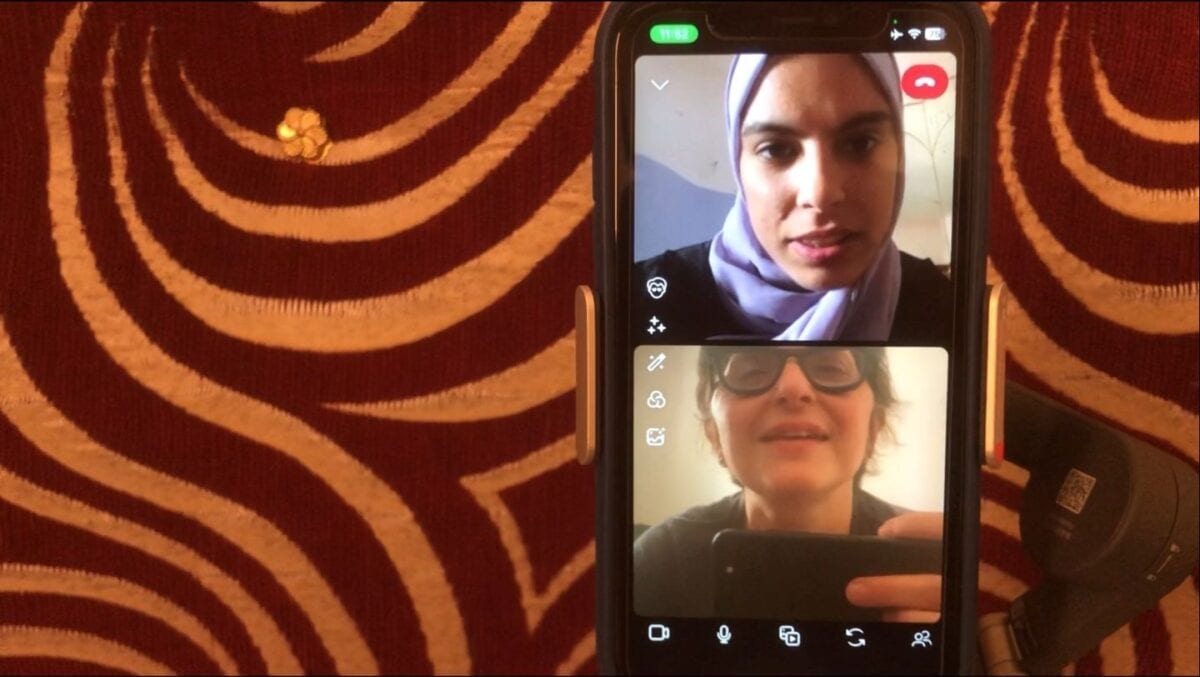

Dans un premier temps, le smartphone de Sepideh Farsi occupe l'écran de manière verticale. À égalité, Sepideh Farsi comme Fatma Hassona en occupe le champ, l'écran étant coupé en deux pour faire apparaître chacune. On y voit pour partie le visage de Sepideh Farsi comme celui de Fatma Hassona. Cet équilibre est ensuite peu à peu rompu au profit du seul visage de Fatma Hassona. Une manière de dire symboliquement que l'égalité des places, dans le cadre des discussions téléphoniques, n'était pas tenable. Fatma Hassona devait occuper tout le champ. Ainsi, au fur et à mesure, le visage de Sepideh Farsi se fait d'abord plus discret, réduit dans un coin du téléphone, pour disparaître tout à fait, afin de laisser place au seul visage de Fatma Hassona. Cette dernière aurait pris le contrôle du film, à lire certains. Au regard de sa fin terrible, sa mort programmée par l'armée israélienne, il est peut-être envisageable d'y voir un autre effet.

Cette occupation du champ par Fatma Hassona va culminer lors de l'une des scènes finales du film. À occuper le cadre en permanence – en dehors de la voix de Sepideh Farsi –, Fatma Hassona va finir par quitter l'écran du téléphone pour s'en extraire tout à fait en bout de parcours. À la demande de Sepideh Farsi, Fatma Hassona se retrouve en extérieur. Prise depuis le propre téléphone de Fatma Hassona, en un long travelling avant en voiture, de façon très lente tout d'abord, qui évoque une marche, puis de manière plus rapide, sans jamais qu'on l'aperçoive à l'écran, Fatma Hassona filme la scène depuis une rue gazaoui, aux abords totalement détruits. Ce qui semble alors marquer une victoire, sa prise de possession du film, souverainement, est en vérité une dépossession. Sa défaite. Cette scène en forme d'exposition, hors téléphone, plutôt que de libérer Fatma Hassona, sonne le glas, prépare son enterrement définitif. Cette manière de dire que Fatma Hassona est désormais l'actrice de son film, non plus simplement la victime d'une guerre, cet éclairage terminal s'apparente plutôt à un étiquetage, à partir duquel, malgré la volonté de Sepideh Farsi, le film est construit : une fin séminalisée depuis le départ pour, bien involontairement, la mieux désigner à son ennemi.

Lors de la dernière scène du film, Sepideh Farsi, qui ne l'ignorait pas depuis quelques jours, lui apprend que son documentaire a été sélectionné au Festival de Cannes le 15 avril 2025. Elle y invite Fatma Hassona. Lui demande son passeport, c'est-à-dire lui offre sans égal une possible tribune pour témoigner de la guerre comme d'un génocide en cours, un témoignage accablant de plus. Fatma Hassona est tuée le lendemain, le 16 avril 2025. Une question (me) vient alors à l'esprit. Une question, qui comme toutes les véritables questions, ne pourra jamais s'épuiser dans les réponses, que je ne peux pas faire autrement, pourtant, que poser.

Dans de nombreux entretiens (C ce soir, Mediapart, Blast, le souffle de l'info), Sepideh Farsi explique comment Fatma Hassona a été non pas simplement tuée par un bombardement, de façon collatérale, mais éliminée de manière ciblée et programmée par l'armée israélienne. Elle évoque à cet endroit une enquête menée par le Forensic Architecture démontrant qu'il s'agit d'une attaque par drone ayant lâché deux missiles programmés pour traverser les étages supérieurs où se trouvaient la famille de Fatma Hassona (dix membres), des missiles fréquemment utilisés par l'armée israélienne pour des attaques ciblées, modus operandi déjà utilisé contre d'autres journalistes en Palestine et au Liban. Elle rappelle alors combien l'armée israélienne s'acharne sur lesdits journalistes, pour en avoir tué plus de 300. Journalistes dont Fatma Hassona est, pour s'être efforcée de documenter la guerre à Gaza depuis le 7 octobre 2023, en diffusant sur les réseaux sociaux ses photographies.

Question, donc : comment n'est-il pas venu un seul instant à l'esprit de Sepideh Farsi que la mise en lumière de cette jeune photographe était une manière toute faite, fut-ce très indirectement, très involontairement, de la désigner davantage à son ennemi ? Comment ne s'est-elle pas, a minima, posée la question de son éventuelle proto-responsabilité, fut-elle larvaire et non intentionnelle, quand cette mise en lumière a été suraugmentée par l'effet Cannes, dont on peut difficilement douter que les autorités israéliennes n'aient pas été tenues informées pour avoir, dit-on, parmi les meilleurs services de renseignement du monde ? Sans doute, peut-être, Fatma Hassona aurait-elle été tuée autrement, par une autre attaque ciblée, un bombardement, la famine, le désespoir. Sans doute. Peut-être. Ou pas. Mais ce film existe, et les faits, têtus, disent que le lendemain de l'annonce officielle de la sélection du documentaire à Cannes, Fatma Hassona, ainsi que six autres membres de sa famille, vont être assassinés par l'armée israélienne. Comment donc Sepideh Farsi, aussi sincère, aussi probe soit-elle, ce qui n'est absolument pas contestable, ne s'est pas questionnée pour se demander simplement si cette mise en lumière n'avait pas produit collatéralement un effet cible ? Comment n'a-t-elle pas pu, au moins à titre d'interrogation, se demander si ce film devait actualiser ce qu'il contenait en puissance, simplement exister, se retrouver à Cannes, dans nos salles ?

La mort de Fatma Hassona, tuée par deux missiles israéliens, ne vient donc pas clore ce qui voulait s’offrir plus comme lambeau que comme œuvre, une manière de dire que Sepideh Farsi n'avait jamais eu le contrôle de la situation. On peut considérer au contraire que l'autrice a peut-être eu, au moins à titre de supposition, la main sur cette clausule épouvantable. In fine, l’écran noir sur lequel se termine le film ne semble pas tendre un miroir où se refléterait l’impuissance de Sepideh Farsi, qui serait aussi celle du cinéma et la nôtre. Ce noir, gouffre insondable, pose la question de la responsabilité d'une cinéaste dans la mort advenue de celle à qui elle voulait rendre hommage.

Put your Soul on Your Hand and Walk en devient paradigmatique de ces films qui, de façon contemporaine ou non, disent une chose et son contraire. Disent et font ce qu'ils ne voulaient ni dire ni faire. Des films rattrapés par ce à quoi ils tentaient d'échapper au moment même d'y échapper. Sepideh Farsi dit ainsi que filmer par smartphone, dans le cadre de ce conflit, n'était pas anodin, même si des contraintes évidentes de réalisation l'ont conduit à ce choix. L'usage du smartphone, dans une guerre dont le rapport de force entre Israël et la Palestine est foncièrement inégal, était une manière de le rééquilibrer. L'usage du smartphone serait démocratique. Chacun pourrait l'utiliser, notamment en documentant la guerre, afin de produire d'éventuelles preuves à charge. Mais Sepideh Farsi ne s'aperçoit pas qu'elle fait de cet outil prétendument démocratique un usage autocratique. Le téléphone ne libère plus Fatma Hassona. Il l'enserre une nouvelle fois et par surcroît. Il l'encercueille. Sepideh Farsi, décidant souverainement de la mise en scène comme du choix du montage de son film, expose alors celle qu'elle entendait protéger, se fait malgré soi l'agent d'Israël, son complice.

Avec ce film, on aborde ainsi une espèce de poste reculé, battu, où ne respirent plus, même tant bien que mal, quelques mots – la poésie de Fatma Hassona, en chanson – , quelques photographies ou signes déboîtés de leur mauvais sens en contexte de guerre, qui n'ont pas pu résister au désastre d'une parole cinématographique à tort et à travers, fausse parure – ou monnaie – d'une escroc prestigieuse. Aussi, et finalement, peut-on se féliciter que le visage de Fatma Hassona, disparu du monde, n'ait pas tant été sauvé par l’image, que désigné par un dispositif qui par effet de montage, soit devenu un jour, malgré soi, un effet de ciblage ?