« Punch-Drunk Love » de Paul Thomas Anderson : Le réenchantement du monde

Punch-Drunk Love de Paul Thomas Anderson est un film qui, sous des apparences comiques et absurdes, cache une méditation sur la fragilité humaine, le poids du monde moderne et la possibilité rédemptrice de l’amour.

« Punch-Drunk Love », un film de Paul Thomas Anderson (2003)

Punch-Drunk Love ébroue. Dans un tremblement d’âme, une vibration presque mystique, Paul Thomas Anderson ne met pas en scène une histoire d’amour, mais l’instant même où un être se déporte, du chaos intérieur vers la lumière. Barry Egan (Adam Sandler), silhouette toute maladroite, dont le jambage fait défaut, erre dans un monde saturé de bruits, de dettes et d'humiliations ordinaires. Écrasé par sa famille, claquemuré dans une solitude maladive, ce n'est pas un être engagé, mais engaragé, pris dans un box, où il ferraille à vendre des objets inutilement utiles en guise de travail. Barry, supprimé par sa propre volonté, toujours « en attente », par quoi se donne ses premiers mots dans le film, se tient dans quelque chose de rigide, de désert, où chacun de ses actes et gestes comptés et compilés, font juste l'épaisseur d'une paupière tirée.

Barry regarde le monde comme s'il n'en faisait pas partie. Mais l'accepte comme si lui seul en était comptable, par où commence le film, l'histoire de sa vie. Dans un coin, il l'épouse. Se meublise comme il se bleuise, pastiché dans son costume, bleu de travail. Attablé à son bureau, déjambé, il s'efforce de prendre en charge ce monde depuis son téléphone de fonction. Avec en lui on ne sait jamais quoi d'impossible à livrer, à décharger, comme s'il était responsable d'un mystère. Et déverse ainsi ses charretées de violence pour le combler et s'entend ainsi, en son essentiel, remercié. Car au centre de ce monde comme à sa périphérie, bourdonne une violence muette qui le parasite : du rire cruel de ses sœurs au harcèlement mécanique de télévendeurs, jusqu'à l’absurdité consumériste d’une promotion de puddings transformés en miles aériens. Voici rendue l’Amérique dans sa pureté la plus triviale. Une Amérique débarrassée de son rêve, aliénante, où le désir même de s’évader se compte comme une âme à la pesée en points de fidélité, l’horizon de liberté (voyager, s’évader) conditionné par un calcul sans rein. Un monde où les individus sont devenus des avaleurs silencieux, où Barry semble aller droit dans le mur, pour se vaincre aussi, et continuer jusqu'à ce que le mur devienne, peut-être, une porte, comme dit Emerson.

Car depuis cette brumaille, monde encombré, un miracle se produit. Les couleurs se dégrisaillent. Des aplats de bleu, rouge incandescent, blanc éclatant désembuent un jour le quotidien de Barry. Des couleurs qui s’élèvent à l’écran sous forme d'un dévoilement, comme des vitraux d’église projetés dans l’obscurité. Chaque couleur – bleu, rouge, blanc – devient le signe d’une lutte intérieure entre chaos et harmonie. Punch-Drunk Love se vit alors comme une expérience synesthésique. Lumière et couleur y sont des matières spirituelles. Un choix chromatique dont on peut dire qu'il ne touche pas tant s'il n'était, plutôt que le refus ou l'oubli des couleurs, leur reploiement. Les interludes abstraits, où des formes colorées se déploient à l’écran comme des vitraux en mouvement, évoquent une mystique visuelle : ce n’est plus le récit qui parle, mais une sorte de chant intérieur – bleus froids et rouges saturés incarnant la tension entre répression et explosion, solitude et désir, tandis que le blanc agit comme une ouverture, la promesse d'une pureté à venir. Les couleurs n'embellissent donc pas le monde de Barry, mais révèlent, pour dire l’état d’une âme inapaisable, prise entre la peur et la possibilité de l’élan.

Le choix d’Adam Sandler n'est pas étranger à la mise en forme de Punch-Drunk Love. Sa présence paradoxale fait le matériau du film. Associé à la comédie burlesque, son contre-emploi opère comme force transmutatrice. Depuis son corps maladroit, sa voix incertaine, ses éclats de colère imprévisibles, il incarne une humanité vacillante, comme la flamme de la bougie est prête à s'éteindre ou se reprendre dans un élan.

Par sa forme, Punch-Drunk Love épouse la singularité de son comédien comme de son récit. La caméra de Paul Thomas Anderson colle à la maladresse de Barry. Les angles désaxés se multiplient, comme les silences pesants et les brusques explosions de bruit. L’espace visuel, saturé par ces aplats de couleurs pures, presque abstraites, devient le lieu de la concrétisation des états d’âme matérialisés de Barry. La mise en scène de Paul Thomas Anderson n’illustre pas simplement l’action. Elle s'élargit pour déployer un langage symbolique afin d'apercevoir l’âme de Barry se fissurer, se contracter, puis se transfigurer. Le spectateur ne partage pas une histoire, en la regardant. Il traverse une expérience intérieure. L'histoire d'un homme à la recherche de son chant.

Jon Brion musicalise cette liturgie bancale. Il accompagne l'agnelage de Barry de percussions pour celui qui vient enfin au monde, comme le cœur cogne pour la première fois dans la poitrine, des battements encore hésitants, accompagnés par des cordes qui vacillent entre harmonie et dissonance, comme autant de prières contrariées dans leur pente, qui pourtant s'efforcent de monter vers un ciel incertain. Comme si cette musique cherchait ses notes, dissonante, heurtée, elle ne cherche pas à adoucir la violence du monde mais à en révéler les failles. L’ensemble donne l’impression d’une liturgie chaotique, l’amour naissant d’une messe incomplète, d’un rite bancal mais sincère.

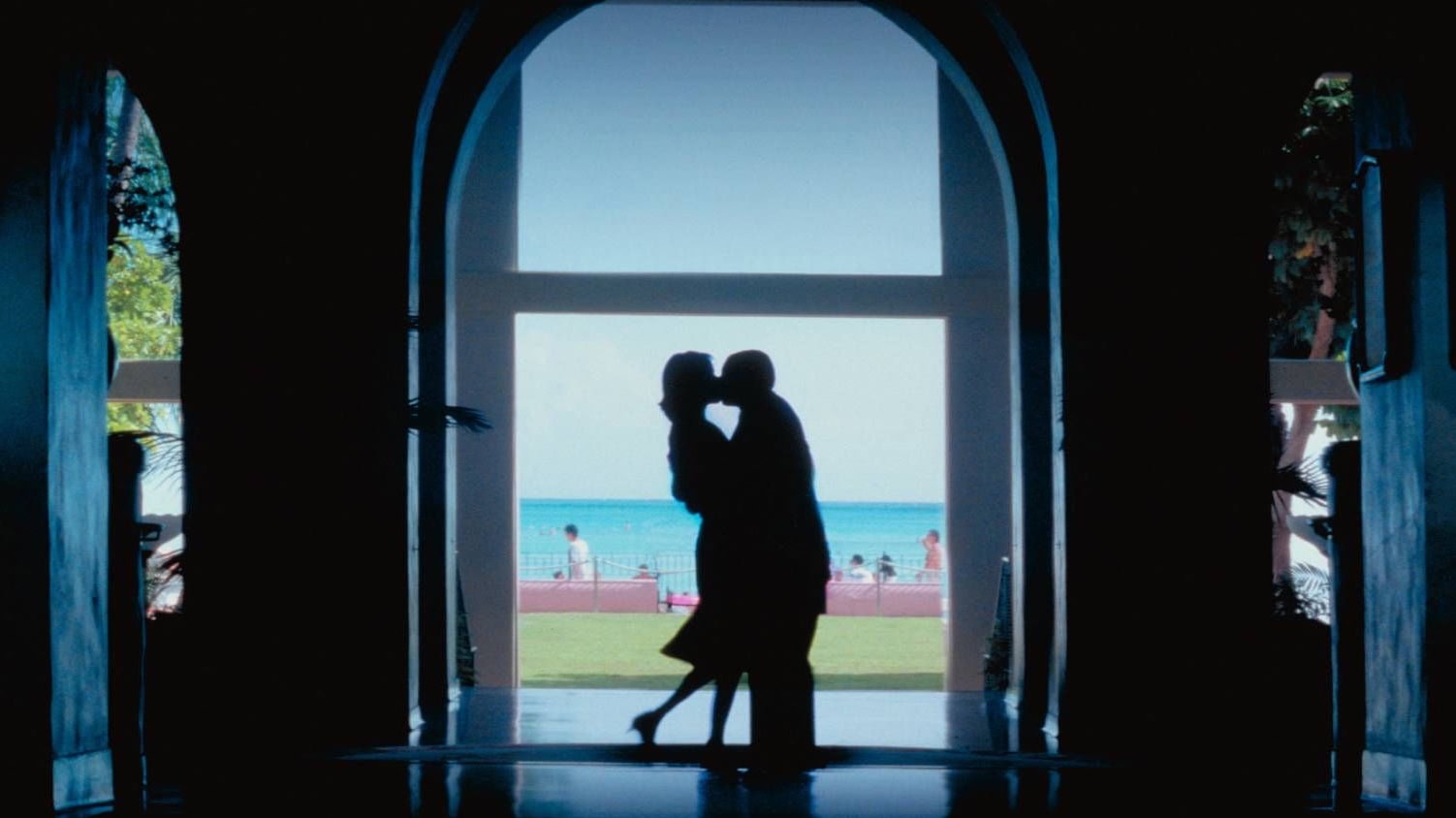

Toute cette lumière mise en musique est portée par Lena (Emily Watson). Comme un grand bruit hasardé, son apparition lumineuse déjoue les attentes, le coup de foudre débarrassé de son nuage. Lena n’est pas simplement le personnage par qui se scelle la rencontre amoureuse avec Barry. Elle est l’événement, la singularité gravitationnelle qui fissure tout un monde, la grâce transfigurant la banalité d'un quotidien fourvoyé. Tomber amoureux, ce n'est dès lors pas s’évader pour Barry du monde. C'est le réenchanter. La violence dont il était ensemencé se tourne en énergie créatrice, une force d’affirmation, dans une société d'où il faudrait tout ébouer. Dans l’étreinte avec Lena, le vacarme se dissipe, non pas dans une harmonie facile, mais un fragile équilibre, un instant de paix arraché au tumulte. Quand Barry et Lena s’embrassent, la musique s’apaise – non pas en se résolvant dans une harmonie classique, mais en offrant un fragile équilibre. L’amour comme épiphanie : une révélation qui ne supprime pas le chaos, mais le rend habitable depuis une messe chaotique tenue par une main invisible, dont l’amour est l’hostie inattendue. Punch-Drunk Love pose alors une question éthique : que devient un individu lorsqu’il cesse de subir son angoisse pour la transfigurer dans un acte d’amour ?

Punch-Drunk Love en devient élégiaque. Il raconte la vie d'un être déplacé, qui voulant être au centre en est sans cesse chassé, un type entre les lignes – inter essant –, la trajectoire d’un homme funambule qui, dans un univers marchandisé, trouve dans l’amour non pas une consolation naïve, mais une force de résistance. Punch-Drunk Love, sous son apparence de film d'amour, est un film qui vient du front. Un film de résistance. Il met en place les conditions de la sédition par le sentiment amoureux. Dans le film, là où la logique comptable exige l’accumulation, l’amour propose l’incommensurable. Là où la société réduit l’être à une fonction, l’amour l’ouvre à l’infini.

Punch-Drunk Love subvertit alors la comédie romantique. Phagocyté, le film se politise. Il interroge la condition moderne de l’individu dépossédé de ses risques, là où tout est conçu pour stabiliser le sens de la vie en l'aplatissant. Dans ce monde, tout est marchandisé, depuis l'amour qui se monétise – « Trouvez l’amour. Parlez en direct, 1 dollar 99 », dit une publicité – , jusqu’au salut spirituel. L'obsession de Barry à collectionner des points de fidélité, absurdité consommatoire, devient une métaphore de la recherche d’un sens dans un univers réduit à l’accumulation. Le « Mattress Man », personnage de Dean Trumbell, sorte de démon entrepreneur, est le visage de cette Amérique. Une brutalité entrepreneuriale réduisant les êtres à des flux d’argent et d’informations. En l'affrontant, Barry accomplit plus qu’un acte de courage : il affirme son droit d’exister autrement.

Par l'amour encore, se met en place une agonistique, une logique de combat. Car là où la société offre à Barry des simulacres de rédemption, l’amour apparaît comme un acte de grâce. L’irruption de Lena dans sa vie ne relève dès lors pas du hasard narratif : elle est l’événement qui brise la circularité de son désespoir.

Punch-Drunk Love n’est donc pas une romance, mais une transfiguration. Un passage de l’humiliation à la tendresse, du chaos au chant intérieur. Depuis ses éclats de couleur comme ses silences tendus, il n’affirme rien d’autre que ceci : aimer, c’est survivre au monde qui le contamine. L'amour n'y est pas une mièvrerie. Il engage l'être comme force de résistance. C'est la nécessité de risquer la tendresse contre le néant. Sa morale est wittgensteinienne : si tu veux changer le monde, commence d'abord par toi-même, en te laissant illuminer de l’intérieur.

Si l'amour opère comme une transfiguration, c'est pour se faire rencontrer chez Barry deux forces motrices, mystique et sociale. Barry est tout à la fois cet homme moderne désenchanté, engagé par une machine économique qui rythme sa vie, mais aussi le mystique maladroit, qui depuis son désert cherche une échappée hors du monde. Sa rencontre amoureuse avec Lena devient le lieu où ces deux dimensions se rejoignent. Leur amour ne devient pas une fuite hors du réel, mais une déréalisation du réel pour le transfigurer. Là où tout s'économise en échanges marchands, l’amour installe un excédent, un surplus de sens échappant à la logique des marchands. À sa violence qui harcèle et menace de dissoudre Barry, cet amour offre un nouvel ordre intérieur, fragile mais absolu.

Punch-Drunk Love en devient derridien au possible. Il déconstruit la comédie romantique comme Jacques Derrida déconstruit le texte. S'y révèle failles, fractures, marges où se loge ce qui résiste à l’ordre établi. Le récit d’amour est sans cesse miné par des silences abrupts, des sursauts de violence, des motifs dérisoires – un pudding, un téléphone, un harmonium abandonné. Autant de restes – la « restance » de fragments inassimilables qui, trouant la continuité narrative, rapportent dans leur grain que l’amour ne se raconte pas. Il se forme dans les trous de l'existence.

Il y a encore du différend dans Punch-Drunk Love, jamais indifférent au sort de ses personnages, cette différance dont parle le philosophe, jeu infini où le sens ne se stabilise jamais pour se décaler toujours. Punch-Drunk Love en est l'une des modalités sensible. Barry est une sorte de paria non-conscient, un être du dedans-dehors. Il bégaie son existence, dérape quand il voudrait marcher droit, jamais dans le tempo, un être bipolaire, sur les crêtes ou dans les abîmes. Barry ne parle pas, mais crie trop fort ou reste muet. C’est pourtant dans ce décalage, cette inaptitude radicale à être au monde réglé, que surgit l'imprévu. Sa rencontre avec Lena ne rassemble pas sous forme d'harmonie tout ce qui était dissipé dans sa vie, mais provoque une ouverture à l’altérité. L’amour comme débordement, à tout ce qui excède la structure.

La couleur, la musique, chacun des éclats sensoriels ne signifient plus seulement. Derridiens aussi, ils sont des traces. Non pas des ornements, mais des marques qui témoignent d’une absence, d’un autre plan de réalité. Chaque éclat chromatique révèle en creux une faille dans le tissu du récit, une brèche par où s’annonce un sens qui ne peut pas se dire, seulement se ressentir, jusqu'à ce que Punch-Drunk Love dédie son dire. Car il n’est pas ce qu'il paraît, l’histoire d’un homme sauvé par l’amour. Punch-Drunk Love est la mise en crise d’une structure culturelle, de la romance hollywoodienne à celle de l'homo oeconomicus écrasé par ce par quoi il entendait se libérer de ses chaînes, pour ouvrir vers un autre possible. L’amour déconstruit. Les codes se renient. Les automatismes se déstandardisent. Il expose la vulnérabilité du sujet. Et depuis cette exposition même, naît la force.

La déconstruction du film, tout comme chez Derrida, n’est toutefois pas une destruction, mais une révélation de ce qui travaille en creux, de ce qui murmure sous la surface. Au cœur de l’absurde et du violent, gît la chance d’un miracle. S'affirme l'idée qu’aimer, c’est accepter cette altérité radicale, faille qui ne se comble pas, mais rend possible l’éclat d’une grâce.

Barry est alors prêt à accueillir l’inattendu, ce qui dérange et transforme. Il y a de l'hospitalité, au sens derridien encore, dans ce geste. L’hospitalité véritable est toujours sans condition ni assimilation préalables. Elle suppose d’accueillir l’Autre dans son altérité absolue. Au début du film Barry est un être entravé, incapable de cette ouverture. Standardisé, enfermé dans ses automatismes, étouffé par ses sœurs, chacune de ses relations est médiée par des contrats implicites, des dettes, des humiliations. L’irruption de Lena fracasse son plan stellaire. Elle est l’épreuve de l’hospitalité même. Elle se présente dans son existence sans préavis, comme une apparition.

Barry ne sait pas comment recevoir cette présence. Les mots lui font défaut. Pourtant, en l’aimant, il s’ouvre à une hospitalité radicale. Non pas celle de l’accueil poli d’une étrangère, mais s'offre la chance de l'asile, reçoit une altérité qui le désoriente et le bouleverse. Lena est hors son système, non intégrée à sa logique. Elle les déplace pour les fissurer. Dans cet interstice, l’amour s'annonce comme l'épreuve de l'hospitalité qui déconstruit le sujet clos, le contraignant à s’ouvrir à tout ce qui lui était immaîtrisable.

Une logique du don s'installe, soit tout ce qui excède l’économie. Barry décide de s'offrir du temps non disponible pour s'envoyer enfin des nouvelles. Jacques Derrida lui sert de guide comme de medium depuis deux ouvrages, Donner le temps et La Carte postale. Il lui dit que le don véritable est impossible dès lors qu’il demeure pris dans une logique d’échange (de miles qu'il s'agit de convertir en vols) comme de reconnaissance (par ses sœurs, son patron). Un don qui espère un retour, même symbolique, se mange les membres par où il entendait pourtant se concrétiser. Il devient négoce. Dans cette société saturée de transactions, où tout se monnaie, Barry en est (un) exemplaire.

L’amour qu’il découvre avec Lena le désengage de cette logique. Ni accumulation de points, ni contrat implicite, il est un pur excès. « Je t’ai trouvé », dit-il. Cette seule phrase, minérale, dans son apparente simplicité, abolit le toit de tout un monde pris dans une logique marchande. Parce qu'aimer, ce sera toujours donner sans réserve, sans attente, sans garantie. Un don paradoxal qui, rompant avec l’économie générale des échanges, produit un changement d'état radical. Dans sa maladresse poétique, Punch-Drunk Love semble dire, non pas qu'un autre monde est possible, mais un outre-monde où l'amour n'offre aucune stabilité rassurante mais un bouleversement : l’ouverture radicale à l’Autre. Un événement inaugural qui défait la structure et rend possible une vie nouvelle contre les belles pensées du repos des avachis, pareilles à la fumée, toute cette flotte avalée par la brume, promise par cette société. Des possibilités trop prévues que le tonnerre du réveil vient, par la rencontre amoureuse, dissiper, en affolant ses nuages.

Punch-Drunk Love, finalement, dans sa maladresse poétique, renseigne que l’amour n’est pas une harmonie rassurante, mais un bouleversement pour rendre à l'ocre des colonnes usées, cariées, leur couleur : sortir les individus de leur drame somnambulique. L'amour y est un événement, pour faire venir sous le monde la possibilité d'une île, comme une montagne enceinte de son dieu en germe en sortirait. Un ordre libre, où selon le mot de René Char, le pain, qui devrait toujours se partager, serait guéri.

Poursuivre la lecture autour du cinéma de Paul Thomas Anderson

- Lire notre collection de textes consacrée au cinéaste.