« Le Soleil brille pour tout le monde » de John Ford : Old Mister Priest

Dans Le Soleil brille pour tout le monde de John Ford, le soleil aura en effet donné en rayonnant pour tout un chacun, démocratiquement. Y compris en éclairant les foyers obscurs de la violence communautaire, raciale et sexuelle. Mais le temps est venu aussi pour le soleil de commencer à se coucher en laissant au spectateur le souvenir intense d'un inoubliable occident.

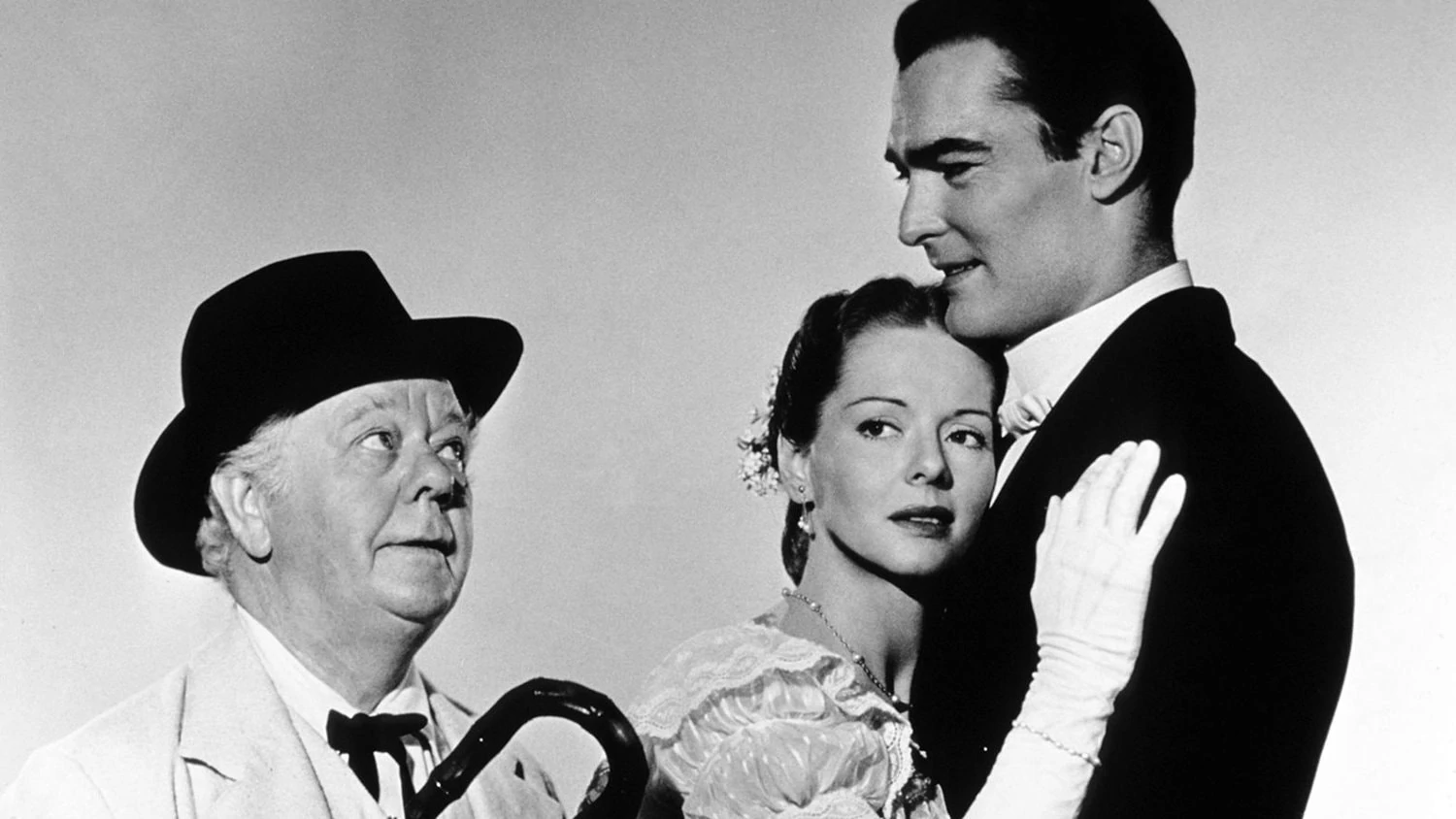

« Le Soleil brille pour tout le monde », un film de John Ford (1953)

D'un film (Judge Priest en 1934) l'autre (The Sun Shines Bright – Le Soleil brille pour tout le monde qui est son remake de 1953), John Ford persiste et signe : Jeff Poindexter, le valet noir, bégayant et dégingandé du juge Priest imaginé par l'écrivain Irwin S. Cobb, sera à nouveau joué par l'acteur Lincoln Perry, mieux connu à Hollywood sous le sobriquet de Stepit Fetchin.

Décédé à Los Angeles en 1985, Lincoln Perry a été le premier acteur afro-américain à avoir été crédité dans les génériques des films dans lesquels il tournait. Il a été le premier acteur noir à avoir bénéficié d'un cachet, une fois qu'il a été embauché par la Fox en 1929, à une époque où les noirs étaient encore joués au cinéma par des blancs le visage recouvert de liège brûlé selon la pratique raciste du blackface. La première vedette noire qui a fini par posséder son étoile sur le Hollywood Walk of Fame a été aussi un millionnaire cultivé converti à l'islam et l'auteur d'articles pour le Chicago Defender avant de quitter Hollywood en 1940, d'être déclaré en faillite en 1947 et de survivre dans un hôpital de Chicago en 1960. L'ami du boxeur Mohammed Ali l'a été aussi de l'acteur Will Rogers, interprète du premier juge William « Billy » Priest avec qui il a joué dans quatre films entre 1934 et 1935 parmi lesquels Judge Priest et Steamboat 'Round the Bend réalisés par John Ford qui est également l'auteur d'un film intitulé Salute (1929), son premier avec Lincoln Perry.

Lincoln Perry, connu sous le nom de Stepit Fetchin (« Step it and Fetch in », autrement dit « entre et apporte ça ») depuis ses prestations comiques datant d'avant sa carrière cinématographique lancée au milieu des années 1920, reste encore largement associé au stéréotype hollywoodien raciste de « l'homme le plus fainéant du monde ». Forcément noir, forcément pleutre, forcément débile. Imité dans ses performances par les acteurs Willie Best et Mantan Moreland, Lincoln Perry a été à partir de la fin des années 1960 l'objet de sévères critiques, notamment de la part de Bill Cosby dans le documentaire Of Black America diffusé en 1968 sur CBS, portant sur sa participation plus ou moins volontaire dans des rôles ayant entretenu le lit des représentations péjoratives enfermant la personne afro-américaine dans le statut dépréciatif de mineur infantilisé depuis l'époque des « minstrels shows ».

Cependant, une réévaluation a été entreprise par des historiens (Joseph McBride, biographe de John Ford) et des institutions (la célèbre NAACP – l'Association nationale pour l'avancement des gens de couleur – lui a décerné un prix spécial du cinéma en 1976 et il est inscrit en 1978 dans le Black Filmmakers Hall of Fame). La revalorisation du personnage de Stepit Fetchin repose notamment sur la reconnaissance des réels talents comiques de l'acteur Lincoln Perry, ainsi que sur l'ambivalence du sens d'une paresse moins strictement perçue comme une tare congénitale que comme l'indice retors d'une forme de résistance larvaire ou cachée face à l'exploitation blanche.

L'ambivalence activement assumée préférable à l'ambiguïté passivement relayée : John Ford en aura travaillé l'idée avec Lincoln Perry, à ses côtés, afin de battre en brèche ensemble les clichés habituellement associés à l'archétype incarné par Stepit Fetchin. Entre Stepit Fetchin et Lincoln Perry, il y a donc un intervalle, un écart que John Ford a perçu en le faisant jouer au service de ses films et, d'un film à l'autre, il en aurait même affiné la mobilité critique. La remise en question de l'archétype raciste identifié à Stepit Fetchin se développerait avec Le Soleil brille pour tout le monde selon trois perspectives connexes : un élargissement du champ cinématographique consacré à la représentation d'une condition noire qui ne se réduit donc pas à la seule figure du valet noir du juge William Priest, Jeff Poindexter ; une saisie à la fois compréhensive et critique des groupes en présence qui sont en situation d'interdépendance malgré la barrière de la race sociale ; une relative problématisation des normes en vigueur accommodant la manière représentative dévalorisant un des deux groupes au bénéfice de la valorisation de l'autre. Il faut bien avouer que, sans la prise en compte de cet effort réel et évidemment incomplet, mais raccord cependant avec le début du mouvement des droits civiques en appelant en ce début d'années 1950 à une déségrégation totale de la société étasunienne, Le Soleil brille pour tout le monde serait difficilement regardable aujourd'hui.

Il faut admettre aussi l'importance y compris culturelle d'un cinéaste comme John Ford dans la progressive remise en question des clichés raciaux de son époque, qui doit se comprendre également comme une remise en question personnelle et graduelle ainsi qu'en témoigne le changement de statut pareil à un changement de paradigme dans la représentation des peuples amérindiens entre Stagecoach – La Chevauchée fantastique (1939) et Cheyenne Autumn – Les Cheyennes (1964). En connaissant la fidélité de John Ford pour Abraham Lincoln, on devra enfin prendre en considération la relation que le cinéaste a entretenue avec un autre Lincoln (Perry), comme d'ailleurs avec l'acteur Woody Strode (le héros de Sergeant Rutledge – Sergent noir en 1960), afin de creuser les clichés hollywoodiens et déterrer l'os d'un racisme séculaire qui étranglait alors – et qui l'étrangle toujours – la société étasunienne.

Dépréciation blanche, disqualification noire, terreur blanche

Certes, de Judge Priest au Soleil brille pour tout le monde, le domestique Jeff Poindexter demeure identifié à un certain nombre de signes caractéristiques d'une figuration archétypale et raciste : sa voix hésitante et éraillée, sa démarche indolente et sa maladresse constante, sa boule à zéro et sa bonhomie relâchée, ses pitreries et ses phobies excessives, etc. Leur signature serait dès lors censée témoigner d'une faiblesse le prédisposant naturellement à demeurer dans l'ombre ou au crochet d'un maître blanc jamais contesté dans le rapport de pouvoir fondant sa domination. Les choses sont pourtant bien plus compliquées et cette complexité de la situation s'impose au spectateur avec la plus grande lisibilité. La netteté du trait est même ici parfaitement décisive. Ainsi, les blancs représentatifs du vieux sud, ceux qui participent directement de l'entourage du juge William Pittman Priest, partagent l'allure de guingois d'un groupe d'histrions vieillissants. C'est qu'ils relaient avec le maximum de clownerie (le Barnum l'emporte ici sur le théâtre élisabéthain) et d'incorrection éthylique (la foire vire à la foirade) le gestus d'un groupe social claudicant, ébranlé et déprécié. La disqualification est noire quand elle signe la relégation d'un groupe subalterne, opprimé et méprisé. La dépréciation est blanche quand elle résulte du sens de l'histoire ayant au terme de la guerre de Sécession sanctionné la victoire de l'Union sur la confédération (on pensera en particulier ici à ce duo de trappeurs perpétuellement ivres formé d'un fils et de son père d'ailleurs joué par Francis Ford, le frère aîné du cinéaste).

La dépréciation est blanche, ses effets de terreur également quand elle s'exerce sur des sujets noirs qui savent leur vie constamment en jeu, assujettis à la menace perpétuelle du lynchage. Il faut à cet égard bien voir la série de plans courts portant sur des anciens esclaves terrorisés par ce qu'ils voient arriver et dont John Ford retarde intelligemment la révélation sous la forme différée d'un contrechamp : un groupe d'hommes munis de chiens arrive en meute pour lyncher un jeune noir qu'ils croient avoir identifié comme l'auteur d'un viol d'une fille blanche. Il faut vraiment les apprécier, ces plans dédiés à l'intériorisation par ses victimes de cette terrifiante rage, raciste et blanche qui se reproduit trente ans après (du côté de la fiction), cent ans après (du côté du film) l'abolition du système esclavagiste. Il faut bien regarder pour faire que cette terreur blanche devienne le temps de quelques plans celle du spectateur. La dépréciation blanche du vieux sud vaincu se paie aussi d'une disqualification noire autorisant le meurtre quand la vie infériorisée est considérée non seulement comme nuisible mais également comme destructible.

Le noir est pour la société étasunienne d'alors l'équivalent de l'homo sacer dans le droit romain : le sujet déchu de son existence politique, sa vie nue offerte à l'état d'exception du pouvoir souverain dont la philosophie de Giorgio Agamben propose de penser les prolongements contemporains(1).

Ce qui n'empêche pas Jeff de témoigner à l'occasion d'une blague de sa profonde lucidité sur le sens de la réélection de William Priest à son poste de juge quand il lui pose la question de la perte possible de « notre » mandat. La mutualisation exprimée par le recours symbolique du déterminant possessif susurre a minima que, malgré la rigolade, le travail de l'officier de justice est matériellement inséparable du labeur de l'homme entre autres préposé à lui préparer un bain tous les matins. Comme Tom Doniphon pour Ransom Stoddard dans L'Homme qui tua Liberty Valance (1962), Jeff Poindexter est pour William Priest son double, son body double, l'ange que l'histoire ne retient pas comme le fœtus oublie qu'il a été délivré en oubliant le passeur placentaire qui s'est sacrifié pour sa délivrance. Ailleurs, c'est toute la communauté afro-américaine qui sait accueillir, au son de ses gospels entonnés dans sa chapelle qui fait aussi office d'école, le cortège funéraire d'une femme blanche réprouvée suivi par le juge et tous ceux voulant tirer une leçon dans l'imitation de son modèle, au risque assumé des commérages et d'une mauvaise publicité politique. C'est cette même communauté qui sait encore conclure en chanson le défilé patriotique accompagnant la réélection du juge qui consiste moins à pousser le chant triomphant de la victoire qu'à faire entendre comme un chœur antique la berceuse enjoignant le vieux héros du jour à se retirer mélancoliquement dans ses quartiers. Le dernier plan du Soleil brille pour tout le monde appartient enfin à Jeff et son harmonica, à l'exemple symétrique du plan des musiciens noirs qui ouvre un peu plus en amont le bal lors de la « party des fraises et de la limonade », en donnant littéralement le la aux jeunes gradés blancs entrant alors dans la danse.

Dans le film de John Ford, les noirs sont aussi comiquement défaillants que les blancs en jouissant ensemble d'un même regard empathique reconnaissant, sans nier les inégalités sociales, qu'ils appartiennent plus largement au camp bigarré d'une histoire compliquée et segmentée où les gagnants (les esclaves émancipés) restent encore les sujets des perdants (les sudistes). Aussi, les noirs sont ouverts aux autres victimes de la stigmatisation sociale (les prostituées) parce qu'ils connaissent dans leur chair le coût de la perpétuation de l'oppression (l'esclavage). Mais encore, les noirs sont aussi redevables des blancs qui les défendent parce qu'ils se savent également représenter les chevilles ouvrières déniées de l'organisation sociale générale. Parmi eux certains noirs, enfin, sont aussi soucieux du sort de certains blancs qu'ils savent mériter une partie des bénéfices rétribuant leurs efforts. Le Soleil brille pour tout le monde dit joliment le titre français. Le soleil est celui du regard tendre et lucide qu'un cinéaste exerce chaleureusement sur le cuir d'individus non pas considérés comme des types raciaux naturellement immuables mais comme les membres d'une communauté de destin incompréhensible si et seulement si elle n'est pas située en tension dialectique avec l'autre communauté à laquelle elle est liée jusqu'à la contradiction.

La chaleur du pragmatisme fordien

Plus généralement, ce que l'on appellerait le pragmatisme fordien montre qu'il est soucieux de l'existence de la variété sociale de la contradiction et sa bigarrure comme un habit d'Arlequin requiert la complexité compréhensive des relations comme le sens de la nuance dans la caractérisation des situations. Ce pragmatisme qui mêle subtilement simplicité et netteté du trait, empathie chaleureuse et lucidité critique se manifeste à d'autres endroits d'un film que son auteur considérait, à l'instar de Young Mister Lincoln – Vers sa destinée (1939), The Long Voyage Home – Les Hommes de la mer (1940), Wagon Master – Le Convoi des braves (1950) et Sergent noir, comme l'un de ceux dont il était le plus fier (même si le film a été mutilé à sa sortie, victime d'un sévère échec commercial).

Après le travail scénaristique de Dudley Nichols qui a adapté Judge Priest pour le film éponyme de 1934, John Ford sollicite pour son remake le scénariste Laurence Stallings. Il est l'auteur de la pièce What Price Glory (1924) que John Ford a mise en scène pour le théâtre en 1949 puis adaptée pour l'écran en 1952 après le film qu'en avait déjà tiré Raoul Walsh en 1928. Le travail de Laurence Stallings a précisément consisté à entremêler les fils de trois nouvelles d'Irwin S. Cobb : The Sun Shines Bright, The Mob from Massac et The Lord Provides. Le nouveau Priest se veut modeste, un film de pur plaisir. Il n'empêche, l'ambition y est grande en proposant de raconter comment une petite communauté vivant au tout début du 20ème siècle dans le Kentucky doit affronter les problèmes que lui posent, simultanément, la campagne électorale dans laquelle se joue la réélection de William Priest à son poste de juge, le secret bien gardé concernant la généalogie de la fille adoptive du médecin local, la tentative de lynchage d'un innocent descendant d'esclave, ainsi que la réintégration symbolique de femmes à l'intérieur du groupe qui les avait naguère bannies.

Avec l'occasion du remake de l'un de ses propres films John Ford en profite pour travailler non seulement comme un artisan dans un contexte industriel, mais aussi et surtout comme un peintre sur le motif. D'un côté, le cinéaste peaufine la reprise de séquences piochées dans Vers sa destinée avec la foule hystérique qui, hurlant au lynchage de la victime émissaire, se voit contrariée dans sa pulsion criminelle par l'interposition salvatrice du héros, ce tiers qui représente la loi. Ou encore à My Darling Clementine – La Poursuite infernale (1946) avec l'enterrement de première classe d'une femme victime de la réprobation publique afin de faire comprendre à l'ensemble de la communauté son obligation de réinscription de la marge ou du ban à l'intérieur de son champ (autrement dit, et pour le dire en termes cinématographiques : que le hors-champ revienne à l'intérieur du champ). La reprise est ainsi avérée mais c'est pour autoriser, contre l'auto-citation complaisante (du reste impensable pour un caractère comme celui de John Ford), la variation quasi-picturale en guise d'une souveraineté artistique inentamée qui, malgré les pressions de l'industrie, connaît contre toute reproduction statique la vérité dynamique et créatrice de la répétition.

John Ford devait à cette époque réaliser un dernier film distribué par la Republic Pictures mais le vieux borgne irlandais et borné a préféré s'atteler à un projet résolument personnel et délibérément mineur produit par sa société Argosy fondée en 1939 avec son associé Merian C. Cooper. Pourtant on attendait de lui soit un nouveau western épique (ce que sera The Searchers – La Prisonnière du désert tourné trois ans plus tard), soit un film dans la même veine romanesque que L'Homme tranquille qui avait été un triomphe aux Oscars l'année précédente (ce que sera Mogambo tourné également en 1953). En conséquence de quoi, Republic Pictures a salopé la distribution du Soleil brille pour tout le monde en contribuant à son insuccès commercial (suite à une brouille entre les deux amis peut-être consécutive à cet échec, Argosy Pictures a été dissoute en 1956).

Le pragmatisme fordien concerne aussi son usage stratégique de formes mineures, notamment quand il s'agit de faire bouger les lignes caractéristiques du régime de représentation hollywoodien. On devra alors insister sur deux lignes de force du récit qui donnent la preuve d'une amplitude de vision qui s'accomplit non seulement dans un registre mineur, mais qui repose aussi sur la reprise dynamique de scènes déjà élaborées à l'occasion de films précédents. D'abord, la neutralisation de l'entreprise de lynchage ne résulte plus de l'action d'un jeune homme saisi avant son devenir mythique et sa consécration historique (le jeune avocat Lincoln), mais de la volonté d'un vieil homme appartenant aux mythologies personnelles d'un cinéaste, et puis surtout dans le cadre original d'une problématique raciale exigeant que le respect de la loi s'appuie notamment sur l'usage paradoxal d'une arme à feu. Ensuite, la réintégration de la femme stigmatisée bénéfice au groupe marginalisé auquel elle est liée en exerçant par surcroît ses effets positifs sur une bonne partie de la ville. Et, en particulier, sur le vieux général sudiste Fairfield retiré du monde après avoir été indirectement à l'origine de cette mise à l'écart (il est le grand-père de Lucy Lee dont la mère naturelle vient de décéder).

En deux temps, William Priest se propose donc d'être l'agent d'obligations communautaires en les expérimentant depuis la violence intrinsèque que la communauté exerce à l'égard de deux groupes particulièrement stigmatisés : le groupe des afro-américains victimes d'un racisme institutionnel et celui des femmes assujetties à la domination patriarcale qui n'est pas moins systémique. Il est dans ce contexte parfaitement symptomatique que, comme ce sera à nouveau le cas dans Sergent noir, le viol d'une jeune fille blanche fournisse l'argument de l'entreprise collective de lynchage afin de saisir le noyau à partir duquel un ordre communautaire est pensable à partir des formes spécifiques de la violence qu'il instruit depuis son centre irradiant jusque dans ses marges (ou son ban, ce dehors qui n'est dès lors qu'un pli du dedans). Tandis que la communauté identifie sa cohérence symbolique dans la mise à l'écart ou la subordination hiérarchique de groupes dominés, le juge aura de son côté travaillé à redynamiser l'ordre communautaire grâce à un travail de remise en question, d'élargissement et de renouvellement de ses bornes identitaires.

Que le noir mérite un procès équitable à égalité avec un blanc ; que la femme réprouvée tout autant que sa fille méritent enfin la reconnaissance longtemps différée du tort dont elle ont été les victimes : voilà ce qu'il fallait faire et voilà ce qui aura été fait. Aussi chaleureux que décisif, le pragmatisme fordien aura redoublé celui du juge Priest en acteur modeste et génial du processus de civilisation.

La fin d'un double déni

William Priest incarne ainsi la nécessité de la fin d'un double déni : le déni de l'égalité (a minima formelle) des noirs et des blancs en regard neutre et colorblind de la loi ; le déni de l'égalité (au moins morale) des femmes entre elles en regard d'un tort masculin dont la responsabilité inassumée revient au patriarche le plus respecté de la communauté. Le héros fordien est alors celui qui soutient l'incarnation de la conscience aiguë que la cohérence identitaire de la communauté locale était un fantasme, une fiction masquant le fait qu'elle n'a jamais cessé d'être en écart critique par rapport à elle-même : sur le versant des rapports sociaux de sexe avec les femmes diversement discriminées selon les normes d'une morale hypocrite déniant la cause des turpitudes masculines ; sur celui des rapports sociaux de race avec les noirs et les blancs séparés de part et d'autre d'un mur de réflexes racistes au-dessus duquel doit sauter la justice quand son formalisme a le devoir d'être aveugle aux différences de peau.

À l'aune de cette double problématique, Le Soleil brille pour tout le monde réitère les leçons de civilisation et de vie des grands films fordiens précédents. Grande leçon de Vers sa destinée : la reconnaissance personnelle du défenseur ne doit venir qu'après la nécessité de la séparation formelle de l'acte de justice brisant le cercle infernal de la violence mimétique (l'argumentation rationnelle nécessaire au travail judiciaire assure un changement de statut décisif, celui de la victime qui, en devenant un client, n'est plus un sujet de misère digne de charité – on se souvient de la pièce donnée au jeune avocat Lincoln par la mère de ses fils accusés à tort de meurtre). Grande leçon de La Chevauché fantastique : la bigoterie blesse la communauté en excluant des femmes qui œuvrent à sa cohésion (on se souvient de l'apport de la prostituée Dallas chassée par les dames patronnesses, qui participe de manière décisive à aider le docteur Boone accompagnant Lucy Mallory dans son travail d'accouchement). De la même manière que Le Soleil brille pour tout le monde préfigure ou anticipe ces autres leçons de civilisation prodiguées par Le Sergent noir : le procès du soldat afro-américain soupçonné de viol sur une blanche devient le procès du racisme institutionnel que doit dépasser la victoire totale de l'Union sur la confédération des États esclavagistes. Grande leçon, encore, de L'Homme qui tua Liberty Valance : l'avènement de la loi formelle gagné sur la violence traditionnelle du revolver aura nécessité la médiation transitoire et évanouissante de la seconde au service de la première (le droit s'est en effet toujours imposé avec le coup de force de ce qui la nie et qu'elle nie).

Le formalisme du droit comme l'ordre symbolique de la communauté font respectivement l'épreuve de la situation d'exception qui en contredit les normes et en excède les bornes. C'est pourquoi il faut des héros pour assumer l'exception en relevant le défi de la contradiction réelle (entre la justice et le droit, entre la sphère communautaire et son ban qui, même dehors, reste encore son dedans) et en en assurant la relève dialectique malgré l'obscurcissement de la situation par accumulation des dénis.

Le pragmatisme fordien n'aurait dès lors pas d'autre vertu éthique que celui de vérifier ce fait élémentaire que les personnages valent infiniment plus que les positions sociales qu'ils occupent habituellement. La vérification exige si peu l'étalage rhétorique des discours intéressés, évidemment ceux du procureur Maydew, le rival de Priest dans la compétition électorale, qui, identiques entre Judge Priest et Le Soleil brille pour tout le monde, avèrent dans leur reproduction statique, autrement dit leur immobilisme, une incapacité forcenée à prendre le pli de ce qui modifie les coordonnées de la situation. Le pragmatisme vérifiant que les personnages valent plus que les positions qu'ils occupent exige bien davantage l'épreuve des actes qui tranchent dans le lard des opinions en se hissant au niveau du caractère exceptionnel des situations, seules attestations dignes de ce nom de la noblesse des valeurs ou des idées.

L'épreuve des actes

(l'exception pour être à la hauteur de la situation)

Au revolver sorti par William Priest sous le nez de la foule lyncheuse comme preuve contradictoire de la nécessité du respect de la forme juridique de la justice, répond la banderole plus tard brandie lors du défilé patriotique par les hommes qui, parce qu'ils ont fini d'être en proie à l'ivresse de la crise mimétique, peuvent remercier publiquement l'homme qui, ainsi qu'ils l'écrivent, les a sauvés d'eux-mêmes. À la retraite du général Fairfield conditionné par un secret collectivement partagé, répond sa présence à l'occasion de la cérémonie funéraire engageant la réconciliation avec le fantôme de la défunte ainsi que les retrouvailles avec sa petite-fille Lucy Lee. À l'hypocrisie des femmes regroupées dans l'association anti-alcoolique dirigée par Aurora Ratchitt (Jane Darwell), répond la présence de cette dernière dans l'église accueillant la dépouille de la mère de Lucy Lee en réparation d'une faute découlant d'une responsabilité masculine déniée par le consensus féminin (l'actrice se rappelle alors au rôle inoubliable de Ma Joad dans Les Raisins de la colère). Aux diverses actions plus ou moins rapportées à la figure de William Priest, répond enfin le verdict des urnes privilégiant le sortant en vertu d'un charisme qui n'est pas strictement réductible aux incontournables calculs politiques auxquels il se sera cependant livré activement afin de convaincre les électeurs de la nécessité de sa réélection en tant que juge itinérant du comté.

La magnifique sensibilité dans la caractérisation des types composant la comédie humaine imaginée par John Ford (et, à ce niveau-là, seul Jean Renoir saurait l'égaler) consiste en ce qu'un personnage symboliquement associé à la figure du Christ soit le même homme qui répète comme une rengaine de vieillard que l'heure est venue de prendre sa médecine. D'un côté, Priest a en effet tracé à même le sol une ligne de démarcation séparant la meute lyncheuse de la prison où est enfermé l'innocent, à l'image des écritures de Jésus rapportées dans la parabole de la femme adultère issue de l'évangile de Jean et que le héros récite significativement dans l'église en honneur de la défunte. De l'autre, la médecine dont Jeff connaît bien l'intime secret est la bibine, autrement dit le whisky que sirote en douce le juge afin, dit-il, de faire redémarrer son cœur. Priest est ce même homme encore qui, tantôt, s'éponge le front comme un comédien fatigué après avoir accompli son brillant numéro politique auprès des représentants nordistes, tantôt lâche auprès du jeune homme qu'il vient de sauver du lynchage qu'il est bien dommage que ce dernier ne soit trop jeune pour aller voter.

La contradiction, le sujet de l'exception héroïque, simple et complexe, modeste et génial, n'y échappe pas moins. Peut-être sait-il seulement davantage qu'il ne s'y soustrait pas et que le déni est une mauvaise médecine qui ne soigne pas de la contradiction ; bien au contraire elle en renforce la nature de poison.

C'est ainsi que la puissance de vision fordienne triomphe avec la même modestie que celle de son personnage. L'homme de caractère qui possède l'élégance d'arroser discrètement sa proverbiale bonhomie de rasades de whisky est aussi le gardien de valeurs indispensables à l'ordre d'une communauté que ses membres peuvent mettre en difficulté au nom de vils intérêts. Le pire représentant de cette tendance est figuré par Buck Ramsey (Grant Withers, déjà croisé dans la tribu des Clegg du Convoi des braves), l'homme qui pousse au lynchage de l'innocent parce qu'il est précisément le coupable du forfait dont il veut masquer la responsabilité (une configuration scénaristique que l'on retrouve déjà dans L’Étang tragique, premier film hollywoodien de Jean Renoir sur un scénario de Dudley Nichols, scénariste de 14 films de John Ford).

Il faut en effet quelques hommes comme eux et chacun dans leur domaine respectif (Abraham « Abe » Lincoln et William « Billy » Priest, John « Martin Feeney » Ford et Lincoln « Stepit Fetchin » Perry) pour que la communauté à laquelle on les identifie puisse ne pas oublier qu'elle est moins formée de la somme d'individus intéressés par la poursuite de leur bonheur personnel, qui parfois peut être horrible, qu'elle résulte du souci de dépassement de soi en raison d'un intérêt général bénéficiant indifféremment à tous comme le soleil donne en brillant pour tout le monde.

Priest portrait Ford autoportrait

Comment ne pas percevoir que, plus encore que dans Vers sa destinée, John Ford a modestement glissé dans le second portrait qu'il a donné du vieux juge Priest son propre autoportrait qu'il déclinera encore dans The Last Hurrah – La Dernière fanfare (1958) avec son maire en campagne pour sa réélection et aussi Donovan's Reef – La Taverne de l'Irlandais (1963) et son ancien combattant du Pacifique qui ne veut plus quitter son île. Le portrait de l'un se retourne en autoportrait de l'autre, celui d'un homme vieillissant mais suffisamment sage pour se lever un jour d'octobre 1950 et, prenant alors la défense de Joseph Mankiewicz, s'interposer au nom de sa simple qualité d'auteur de westerns respecté. Il s'agissait alors de refuser que le suppôt du maccarthysme qu'était alors Cecil B. DeMille prenne la tête de la Screen Directors Guild (SDG) afin d'obliger les réalisateurs à prêter un serment de loyauté, et ainsi transformer cette corporation professionnelle créée en 1936 en organe actif de la chasse aux sorcières alors pratiquée à Hollywood. Et John Ford a eu gain de cause. Hier Young Mister Lincoln, aujourd'hui Old Mister Priest. Les paroles alors proférées en cette circonstance méritent toujours d'être citées in extenso : « Maintenant, quelqu'un veut nous transformer en service de renseignements et donner aux producteurs ce qui à mes yeux ressemble à une liste noire. Je ne pense pas que nous devrions nous mettre en situation de diffuser des renseignements négatifs sur un réalisateur, qu'il soit communiste, qu'il batte sa belle-mère ou fouette ses chiens. »

Comment ne pas reconnaître aussi dans la roublardise du vieux juge qui répète à qui veut l'entendre qu'il ne fait pas de politique, tout en distribuant les cartes appelant à sa réélection, la roublardise même dont a fait preuve John Ford lui-même ? La ruse est en effet celle d'un cinéaste qui, parce qu'il a été membre en 1937 de la Motion Picture Comittee to Aid Republican Spain (il a fait à cette époque envoyer une ambulance en soutien aux brigades internationales contre le franquisme) et tourna deux ans plus tard Les Raisins de la colère d'après le roman éponyme du socialiste John Steinbeck, ne s'empêcha cependant pas de devenir plus tard adhérent d'un mouvement d'opinion droitier afin d'endormir et tromper la vigilance de la clique des supporters de Joseph Mac Carthy intrigués comme le F.B.I. par les rumeurs courant alors sur son compte.

Comment, enfin, ne pas être ému par le triomphe d'un homme qui s'apparente à une amère victoire ? Un homme qui, certes, n'ignore pas être entouré d'une garde de fidèles (la bande d'amis formée depuis la guerre de Sécession représente pour Bill Priest ce que valent pour John Ford les acteurs de sa troupe accompagnant le nouveau venu Charles Winninger, composée entre autres ici de Russell Simpson dans le rôle du médecin, de Francis Ford, Jane Darwell et, donc, Lincoln Perry). Un homme qui sait bien sûr qu'avec leur appui la communauté reste malgré tout soudée dans le respect de valeurs éternelles avérant la vitalité démocratique de la société étasunienne. Mais qui pourtant ressent, avec les mêmes yeux discrètement brouillés que son personnage, que son temps est dorénavant compté, peut-être même accompli – achevé.

Le temps qui vient est alors celui qui reste. Que ce temps qui reste soit désormais celui d'une révérence à tirer s'affirme déjà pour les héros respectifs de She Wore a Yellow Ribbon – La Charge héroïque (1949) et L'Homme tranquille. Tirer sa révérence une fois l'œuvre accomplie mais – on le sait – dont les effets s'exerceront par-delà les actions circonstanciées et les obligations matérielles du moment. Une manière de sortir du champ en laissant le soin aux autres d'en combler le vide : cela, Clint Eastwood saura s'en souvenir avec la fin sublime de Million Dollar Baby (2005) et celle, plus discrète mais non moins sublime, de La Mule (2018). Tirer sa révérence en sortant du champ : John Ford a su en effet en renouveler les élégantes manifestations, avec les fins respectives de La Prisonnière du désert, L'Homme qui tua Liberty Valance. Le retrait au lyrisme contenu de William Priest qui s'en va, la lumière s'éteignant alors sur ses pas dans le couloir de sa maison apparaissant soudainement comme un tombeau, fait irrésistiblement penser aussi aux adieux pour l'éternité de Gertrud dans le film éponyme de Carl Theodor Dreyer, ultime chef-d'œuvre tourné en 1965. En même temps ou à peu près que Seven Women – Frontière chinoise (1966) qui se clôt avec les adieux aussi déchirants du docteure Cartwright.

Chez John Ford, le soleil aura bien donné en brillant pour tout le monde, démocratiquement. Mais le temps est venu aussi pour le soleil de commencer à se coucher en laissant au spectateur le souvenir intense d'un inoubliable occident.

Notes