Trouver le lieu de ses promenades : le cinéma de Kelly Reichardt au prisme des coordonnées de l’« américanité »

De « River of Grass » à « La Dernière Piste », en passant par « Old Joy » et « Wendy et Lucy », analyse croisée du cinéma de Kelly Reichardt et de la littérature américaine sous les thématiques du paysage, du road-movie et de l'utopie.

Le cinéma de Kelly Reichardt : analyse croisée de River of Grass, Old Joy, Wendy et Lucy, La Dernière Piste

« Teach us to care and not to care

Teach us to sit still. »

T.S. Eliot, « Ash Wednesday », 1930(1)

« Il faut apprendre à voir […] – habituer l’œil au repos, à la patience, l’habituer à laisser venir les choses ; remettre le jugement, apprendre à circonvenir et à envelopper le cas particulier. […] [L]’essentiel, c’est précisément de ne pas « vouloir », de pouvoir suspendre la décision. »

F. Nietzsche, Le Crépuscule des idoles, 1888(2)(3)(4)

- Une affaire de distance : habiter l’espace

- Littérature américaine : Utopie, terreur et poésie de l'espace

- Le cinéma de Kelly Reichardt : Une utopie en mode mineur

- Ni trop près, ni trop loin : comment ne pas « mécrire » le grand poème américain

0. Une affaire de distance – habiter l’espace

Quoique discrète, l’œuvre de l’américaine Kelly Reichardt esquisse dans le paysage cinématographique contemporain une proposition buissonnière lourde de sens et particulièrement cohérente. Résolument anticonformistes en raison notamment de la simplicité délibérée de leur facture, les six longs métrages qu’elle a signés depuis 1994 creusent la même veine, avec autant d’obstination que de délicatesse : à chaque fois, pour la cinéaste comme pour ses personnages, ce qui fait débat semble toucher au rapport que l’individu entretient avec le monde et avec lui-même, ainsi qu’avec ses semblables et la communauté qu’ensemble ils constituent – ou ne constituent pas. Cette thématique, Reichardt l’explore et la problématise sous un angle éminemment « cinématographique » : celui de la distance.

Les conflits qui déchirent ses personnages, sur ce point, s’avèrent aussi les siens – et, peut-être, ceux auxquels la civilisation occidentale fait face à l’heure de l’Anthropocène(5). En vertu de quels paramètres régler la distance qui me sépare de l’autre et du monde ? C’est-à-dire : comment habiter justement l’espace, comment y séjourner et le filmer sans l’usurper ni empiéter sur autrui ? Quelle proximité cultiver à l’égard du paysage, à l’égard de celles et ceux qui l’arpentent ? Reichardt se pose ces questions indissociablement esthétiques et éthiques en Américaine, mais avec la conscience aigüe d’une appartenance et d’une responsabilité plus larges. Autrement dit, elle n’irrigue son cinéma de son « américanité » que pour le porter au-delà de tout discours particulariste, à la rencontre d’interrogations universelles, qui sondent, entre autres, notre capacité à imaginer encore, d’une part, des utopies viables, aptes à prendre positivement en charge les défis de la situation globale actuelle, d’autre part, des logiques d’interrelation fondées non plus sur des attachements égoïstes et des schémas de domination, mais sur la reconnaissance d’une condition partagée par tou·te·s : la vulnérabilité.

1.1. L’Utopie trahie – constituer une Nation inclusive

L’Amérique contemporaine, celle qui se trouve au cœur des films de Reichardt, même de celui qui paraît s’en distancer dans le temps (Meek's Cutoff, La Dernière Piste), cette Amérique-là est une idée : le produit lentement raffiné de plusieurs siècles de récits, de représentations, de mises en scène et de pratiques culturelles dessinant une généalogie mythique, chargée de conférer à une nation dépourvue de racines historiques profondes le réseau de connivences qui lui tient lieu d’identité. Le point d’ancrage de cette généalogie dans l’imaginaire collectif demeure sans conteste la relation par Christophe Colomb de ses voyages(6), qui mobilise massivement l’imagerie biblique du Jardin d’Éden et de la terre d’abondance pour décrire le territoire « mis au jour ». Une centaine d’années plus tard, les dissidents religieux qui fuient l’Angleterre pour s’installer à proximité de l’actuel Cape Cod s’approprient le substrat symbolique du discours de Colomb et convoquent la même rhétorique, tout en lui adjoignant la force autojustificatrice d’un storytelling parfaitement huilé, qui évoluera pour constituer, dans la première moitié du xixe s., l’idéologie de la Manifest Destiny. Si Colomb cherchait déjà à donner à sa « découverte » les allures d’une nécessité objective, d’« un inévitable pas en avant dans la marche du progrès humain »(7), les Pèlerins du Mayflower et leurs successeurs puritains portent en effet cette propension à son comble, en s’affirmant investis de la plus haute des missions : choisis par Dieu pour accomplir sa volonté, c’est leur destin, se persuadent-ils, de bâtir là, dans ce havre encore sauvage qui passe pour une Terre Promise, une Utopie au sens le plus fort du terme – une société idéale, expurgée des vices et tares qui prospèrent en Albion (idolâtrie, corruption des mœurs, etc.). À leurs yeux, ce territoire vierge constitue un terreau propice à la démonstration des vertus civilisatrices du modèle moralement et religieusement supérieur qu’ils prétendent incarner, et qui a pour vocation de rédimer les péchés de l’Ancien Monde.

La République qui naît en 1776 de la révolution contre la tutelle anglaise donne des cadres politiques à ce rêve utopique et contribue, notamment par la constitution dont elle se dote, à sceller dans les consciences l’image d’une Nation qui, se voulant l’archétype du « melting-pot » harmonieux, prétend garantir l’égale liberté de tou·te·s. Le sentiment d’élection qui animait les Pionniers se voit alors réinscrit dans un paradigme plus large, celui de l’American exceptionalism, entendu comme ce discours protéiforme (à la fois politique, économique et religieux) permettant à l’Amérique d’entretenir la conviction de sa propre « exceptionnalité », et donc, par ricochet, de justifier le prosélytisme, voire l’impérialisme avec lequel elle promeut l’expansion de « son » mode de vie(8).

La prégnance de cette idéologie suggère bien sûr indirectement à quel point la légende dorée du Rêve américain, telle qu’elle s’est façonnée de Colomb à l’Indépendance, en passant par l’exil des colons européens, n’a pu s’édifier et ne peut encore aujourd’hui prospérer qu’en s’arcboutant sur une rhétorique hégémonique – WASP et phallocentrée – qui « étouffe » en quelque sorte les voix dissonantes, et occulte la violence à la fois réelle et symbolique qu’implique la conquête du Nouveau Monde (violence endurée notamment par les natifs et les esclaves issus du continent africain, mais aussi, plus globalement, par toutes les minorités ethniques et par les femmes). Sur ce plan, la foi protestante joue sans doute un rôle crucial, dans la mesure où, par l’intermédiaire de la doctrine de la prédestination, elle naturalise en quelque sorte l’exclusion de certaines catégories de personnes – à l’élection correspond en effet le principe contraire de la prétérition : Dieu n’accorderait sa Grâce qu’à quelques privilégiés, la refusant de manière irrémissible aux autres, dès lors privés de Salut et condamnés à être rejetés sans autre forme de procès « hors cadre ».

À la lueur de ce contrepoint, on devine l’ampleur de l’indignité qu’implique dès le début la tapageuse Utopie – dont le beau programme démocratique repose au fond sur un « [c]onsensus […] par élision des éléments oppositionnels et des marges »(9), pour reprendre la formule percutante de Jean Baudrillard. De ce point de vue, le songe biblique de la Terre Promise s’appuierait sur des fondements d’emblée viciés, la souillure qui frappe l’idéal s’avérant originelle : de là, sans doute, cette représentation stéréotypée de la psyché américaine comme écartelée entre son désir éperdu de pureté morale, et les modalités pratiques peu reluisantes selon lesquelles ce désir a été et est encore poursuivi ; de là, sans doute, également, le portrait tragique de l’Homo Americanus en être déraciné, usurpateur et oppresseur à la conscience malheureuse, rongé par une culpabilité honteuse, et nostalgique d’un paradis perdu, par lui-même dévoyé et corrompu aussitôt qu’entraperçu. Évidemment, ce tableau en clair-obscur du Nouveau Monde évoque moins les représentations béates cherchant à maintenir artificiellement en vie l’hypothèse du rêve américain, que la « lost America of love »(10) dont parlait avec mélancolie Allen Ginsberg dans l’un des poèmes les plus fameux du recueil Howl et autres poèmes – où il s’imaginait déambulant dans les rayons d’un supermarché en compagnie de Walt Whitman (1819-1892), figure tutélaire des lettres états-uniennes et chantre exalté, en son temps, de la jeune Nation(11).

1.2. La terreur géologique – défricher, déchiffrer

Étymologiquement, il n’y a qu’un pas de l’u-topie (littéralement, ce qui est « sans lieu ») au topos : rien d’étonnant, dès lors, à ce que les paradoxes déchirant l’âme américaine ne s’attestent peut-être nulle part aussi manifestement que dans la relation conflictuelle qu’elle entretient avec l’espace et, par extension, avec le paysage. Dans un ouvrage majeur consacré au Moby Dick de Melville, le poète et essayiste Charles Olson exprime sans ambiguïtés la prépondérance de ces réalités naturelles dans l’imaginaire collectif états-unien : « I take SPACE to be the central fact to man born in America, from Folsom cave to now. I spell it large because it comes large here. Large and without mercy. »(12) Cette affirmation, en réalité, fait presque figure de lieu commun : on la trouve maintes fois déclinée par les grands noms du patrimoine littéraire US – entre autres par Ralph Waldo Emerson (« [America’s] ample geography dazzles the imagination »(13)), Whitman (« La grandeur naturelle de la nation » lui apparaîtrait « monstrueuse », écrit-il, si elle ne trouvait son équivalent « dans l’esprit du citoyen »(14)), et bien sûr Jack Kerouac, qui, avec Sur la route, livre le récit mémorable d’un affrontement déséquilibré avec « l’immense panse sauvage et la masse brute de [s]on continent américain »(15). Même un sociétaire du Vieux Monde comme Jean Baudrillard ne peut manquer de s’extasier, dans le petit ouvrage qu’il consacre à ses pérégrinations outre-Atlantique, sur la « [m]onumentalité géologique »(16) des terres qu’il parcourt.

Cette vastitude écrasante, bien sûr, ne va pas sans susciter l’effroi – Kerouac, par exemple, dans On the Road, la décrit systématiquement comme une source d’angoisse. Ce rapport ambivalent à la géographie, grandiose et digne d’émerveillement d’un côté, mais littéralement suffocante de l’autre, les colons l’expérimentent dès qu’ils posent le pied sur le Nouveau Continent. Il incombe au récit autolégitimant qu’ils élaborent de prendre aussi en charge cette contradiction : non seulement ce récit leur attribue catégoriquement la responsabilité du peuplement de ce territoire, mais il les incite aussi à mettre en œuvre son défrichement – et, à vrai dire, son défrichement, tout autant que son déchiffrement, puisque les nouveaux arrivants s’efforcent de déceler dans le paysage les signes que la grâce divine, confirmant leur élection, aurait déposé là à leur intention. Ce faisant, ils cadastrent systématiquement l’espace, c’est-à-dire : l’ordonnancent, le cartographient, le vectorialisent et le rendent lisible, en lui surimposant une « strate de sens », en y disséminant eux-mêmes les traces d’une Providence qui cautionnerait leur action. Le biais cognitif saute aux yeux – là réside sans doute ce que Gombrowicz appelait le piège de la conscience pour elle-même(17) : ce qu’on cherche, on le trouve. En d’autres termes, les attentes d’un observateur façonnent le regard qu’il jette sur une réalité, et contribuent largement à la cristallisation de cette dernière, en la constituant par « préinterprétation » et sélection des éléments jugés pertinents. Ainsi y a-t-il ici, en quelque sorte, réversibilité du lire et de l’écrire : les colons ne lisent dans le paysage que ce qu’ils souhaitent y lire – ce qui revient à dire qu’ils écrivent eux-mêmes le texte qu’ensuite, par un tour de passe-passe plus ou moins inconscient, ils reçoivent comme sacré. Leur démarche, bien sûr, se veut conjuratoire : il s’agit de neutraliser l’inconnu et de remédier à la sidération que cause la « sauvagerie » du continent, ceci en domestiquant le wilderness, autrement dit, en réduisant son opacité au rang d’un logogriphe élucidable(18). Mais, au moment même où l’esprit puritain procède de la sorte, au moment où il dispose du territoire et le régente, au moment où il essaime dans l’espace des settlements qui, bientôt, deviennent villes, il gâche lui-même sa Terre Promise, en y ménageant l’irruption du Progrès et de la Culture, qui altèrent la virginité supposée des lieux, et contrecarrent la possibilité même de l’Utopie et du Paradis Terrestre. Ainsi s’explique en partie l’expansionnisme des pionniers : condamnés à une incessante fuite en avant qui maintient ouverte l’éventualité d’un retour à l’Âge d’Or, ils partent à l’assaut de la Frontière, cette ligne de partage mouvante qui distingue la zone cadastrée de la Civilisation et les terres prétendument vacantes s’égrenant en direction de l’Océan Pacifique(19), vers l’Ouest, là où l’« excès spatial » atteint son comble – là, également, où le sens commun localise d’ordinaire le cœur ardent de l’« américanité »(20).

Avec son Cauchemar climatisé, longue méditation amère sur la déroute de l’utopie américaine, Henry Miller pose quant à l’espace le même constat d’ambivalence que l’auteur de Sur la route, mais il en renverse la perspective – peut-être la terreur sacrée qui frappe l’esprit face aux outrances géographiques de cet « horrible pays »(21) (ce sont les mots de Kerouac) n’est-elle pas la conséquence directe de celles-ci, mais de l’éloignement par rapport à celles-ci, qui se traduit dans le viol de la terre et la violence interpersonnelle : « Du point de vue topographique, l’Amérique est magnifique… et aussi terrifiante. Pourquoi terrifiante ? Parce que nulle part au monde le divorce n’est aussi complet entre l’homme et la nature. Nulle part je n’ai trouvé d’existence dont la teneur même soit aussi monotone, aussi morne qu’en Amérique. C’est chez nous que l’ennui touche à son comble »(22). Ainsi, il semble que, là où « [l]a nature s’est déchaînée »(23), le sublime démentiel des paysages (en l’occurrence, le Grand Canyon) renvoie l’humanité à ses limitations plus sûrement que partout ailleurs : le contraste entre d’une part la majesté du continent, et d’autre part les vains gratte-ciels dressés par l’Amérique, son obsession du confort matériel et du progrès, son éloge imbécile de l’individualisme, etc., ce contraste, manifesterait tout spécialement l’orgueil absurde d’un peuple ayant depuis longtemps « perdu le contact avec la terre »(24). Ainsi, l’Homo Americanus, le WASP bon teint, ne se serait pas seulement révélé piteusement incapable de s’élever aux dimensions de son cadre de vie pour y mener, au diapason, l’existence intense, fabuleuse, idéale, surhumaine, en un mot : utopique, à laquelle celui-ci invitait pourtant : en normalisant et en asservissant son environnement, en l’agençant pour exorciser l’effroi qui naît de son énormité, il se serait aussi mis à la merci d’une autre forme d’angoisse, qu’il tente d’oublier en se condamnant lui-même à l’anesthésie sensible et à l’ennui – un ennui immense, démesuré, dans les limbes duquel il végète à présent stupidement, désormais infoutu de seulement rêver à « cette nouvelle fraternité humaine que lui-même a été incapable de créer »(25).

1.3. L’espace poétisé – lire/écrire le mystère du paysage (méthodes)

La foi typiquement puritaine en une présence déchiffrable de Dieu à même la nature ne reste pas sans postérité : réaménagée, c’est elle qui constitue parfois le paysage en poème, à interpréter aussi bien qu’à composer, à lire aussi bien qu’à écrire. On fait souvent remonter à Ralph Waldo Emerson la paternité de ce motif crucial : dans un essai publié en 1844 et intitulé « The Poet », il scelle en effet l’analogie identifiant le territoire à un poème (« America is a poem in our eyes »(26)), en même temps qu’il délivre sa vision exigeante de l’activité poétique. Jusqu’alors, affirme-t-il, n’ont été données de la sublime nature américaine que des transcriptions qui « mécrivent » le texte sacré (« miswrite the poem »(27)), c’est-à-dire qui le manquent, le dégradent, le raturent. C’est pourquoi le « monde » (ce « temple dont les murs sont couverts d’emblèmes, d’images, et de commandements […] »(28)), écrit Emerson dans ce texte aux accents messianiques, attend encore son « véritable poète » (« the true poet »(29)) – qualification enviable que seul mérite celui ou celle qui parviendra à laisser son expression se hisser au niveau de la Beauté de la Création telle qu’elle se donne à voir au Nouveau Monde. La parole poétique digne de ce nom transcende les pauvres moyens de la conscience et de l’intellect : elle procède « by abandonment to the nature of things »(30), pour se tenir ainsi au plus près du paysage, qu’elle nomme et décrypte sans contresens ni altération. Au même titre que la vie exaucée dont rêvait Miller, supposée rédimer la césure qui empêche l’Américain de s’accorder avec la géographie de son pays, la poésie se veut chez Emerson, avant tout, une affaire de proximité ; de façon étonnante, pourtant, elle se confond également avec une aptitude à voir clairement – qu’on associerait plutôt, instinctivement, à une perspective distancée : « the poet names the thing because he sees it, or comes one step nearer to it than any other »(31). C’est que la contradiction entre proximité et intelligibilité ne semble pas avoir cours pour le poète emersonien – on peut alors émettre l’hypothèse que son discours, libératoire et oraculaire, dénoue ce dilemme en trouvant la juste distance, celle qui, ni trop importante, ni trop faible, laisse être tout simplement ce qu’il désigne : aussi ce discours peut-il, dans ce cas de figure, à la fois (ré)insuffler une âme aux choses et aux êtres contre lesquels il se blottit et, dans le même temps, éclaircir en quelque sorte, pour toutes et tous, la vie et le monde, qu’il rend visibles et audibles (« Life will no more be a noise »(32)), auxquels, par conséquent, sans le leur imposer, il confère un sens – mais un sens mouvant, instable, « fluxional »(33), par opposition aux sens pétrifiés et hégémoniques qu’Emerson prête au verbe mystique. Habite donc le monde en véritable poète quiconque renonce à s’en saisir et à l’arraisonner, quiconque le nomme et le tire de l’opacité au moyen d’une parole suspendant ce que Barthes appelait le fascisme de la langue(34) – son autoritarisme, sa volonté de pouvoir.

« I look in vain for the poet whom I describe »(35), lançait Emerson – son appel ne demeure pas longtemps inouï : le jeune Walt Whitman, qui avait assisté en 1842 à la conférence publiée plus tard sous le titre « The Poet », se sent personnellement interpellé. Bien avant Henry Miller et Jack Kerouac, il s’approprie la prémisse de l’instigateur du transcendantalisme (« Les États-Unis sont par essence même, écrit-il dans sa préface aux Feuilles d’herbe, le plus grand poème »(36)), et invoque lui aussi l’avènement tout proche d’un barde – pourquoi pas lui-même ? – capable d’élever son chant à la grandeur des panoramas qui l’entourent, pour élucider « cette énigme le Nouveau Monde »(37). Mais là où Whitman fait encore preuve d’un indécrottable optimisme, persuadé qu’il pourra non seulement lever le mystère du continent, mais aussi, en « routard de l’errance perpétuelle »(38), parvenir au paroxysme démocratique promis par l’Utopie coloniale en réunissant dans un splendide oratorio rédempteur toutes les voix américaines, sans exception ni exclusion (« ces voix longtemps muettes »(39)), Miller et Kerouac, ses lointains héritiers de l’âge atomique, se distinguent par leur inquiétude, voire leur aigreur. D’après les propos que l’auteur de la trilogie de la Crucifixion en rose prête, dans Le Cauchemar climatisé, à un « vieux rat du désert » dont il vient de faire la rencontre, l’homme blanc, en dépit de toute son agitation, ne saurait éventer « le secret du continent américain »(40) : « Je crois que quand nous approchons trop près du secret, la nature s’arrange pour se débarrasser de nous. Bien sûr, nous devenons de plus en plus astucieux, mais nous n’arriverons quand même jamais jusqu’au fond des choses. […] [N]otre pensée suit une ornière. Les gens qui lisent ne sont pas plus intelligents que les autres. Ils ont appris à lire les choses d’une certaine façon. Mettez-les dans une situation nouvelle pour eux et ils perdent la tête. Ils manquent de souplesse. Ils ne peuvent penser que suivant les principes qu’on leur a inculqués »(41). Si l’espace a valeur de poème, il s’agit donc, pour Miller et son interlocuteur, d’un poème radicalement illisible – du moins selon les codes et principes de l’omniprésente idéologie qui a transformé les États-Unis en « cauchemar climatisé ». Cette idéologie, qui implique un rapport au monde placé sous le signe du calcul et de la maîtrise, n’est pas sans rapport avec la foi protestante, qu’on sait depuis Max Weber indissociable d’un « esprit capitaliste » encourageant le travail et l’individualisme, et percevant d’un bon œil l’enrichissement matériel ici-bas(42). L’attitude face aux choses et aux êtres ainsi promue définit une forme de rationalité qu’on pourrait qualifier d’« instrumentale », en ceci qu’elle ne se préoccupe que « des moyens à mettre en œuvre en vue d’une fin donnée » : de ce point de vue, l’« efficacité maximale », le « meilleur rapport coût/bénéfice », constituent le critère définitif à l’aune duquel devrait s’évaluer toute situation(43). Frelaté, sans nuance, totalitaire et réducteur, cet usage spécifique de la raison, martèle Miller, ne saurait aboutir à l’harmonie que l’Amérique cherche en vain – jamais le déchiffrement adéquat de l’espace et l’avènement d’une liberté exorbitée ne transiteront par une expertise destructrice de ce type.

1.4. No Direction Home – contempler la muraille (Kerouac et Bartleby)

Quant à Kerouac, qui rend grâce à Thomas Wolfe de lui avoir appris « tout simplement à voir l’Amérique comme un Poème »(44), il dresse un constat d’illisibilité similaire : les voyages à travers le continent, qu’il entreprend entre 1947 et 1950 et qu’il raconte dans Sur la route, ces voyages ne mènent nulle part, au sens où ils ne débouchent pas sur la signification idéale attendue, et ne réalisent rien qui ressemble de près ou de loin à l’Utopie américaine. L’Ouest mythique, « l’étrange mythe mélancolique de l’Ouest »(45), cœur battant de la Nation, ne délivre au final nul enseignement, Kerouac lui-même et son comparse Neal Cassady « arrivant en Californie pour ne rien y trouver… et repartant dans l’autre sens »(46). Le désir éperdu de « lire le paysage américain »(47) se heurte ainsi à une résistance que l’écrivain tente sans succès de dépasser dans ce qu’il appelait la « prose spontanée »(48), démarche de création maximaliste et totalisante tentant d’embrasser impulsivement cette « profusion ‘‘myriadique’’ »(49) d’affections et de sensations avec laquelle se confond l’expérience du paysage. Sa littérature prend alors la forme d’un amas désordonné de notations, d’un chaos d’esquisses cherchant à renouer le lien rompu (peut-être de toute éternité, ce que Miller refuse d’imaginer…) entre le moi et le monde – mais ne parvenant qu’à dénier cette disjonction par un artifice, une roublardise de lettré tragiquement confuse. Ici aussi, à l’instar de ce qu’avançait Le Cauchemar climatisé, le drame réside dans la distance : celle qui condamne l’individu à l’esseulement, le sépare du monde et de ses semblables – et fait en sorte que l’un comme l’autre demeurent cryptés, ou pire : dénués de sens. Bien sûr, il s’agit toujours pour Kerouac de parcourir l’Amérique, c’est-à-dire d’assurer, au même titre que Whitman, tramper of a perpetual journey, « notre noble et unique fonction dans l’espace et le temps, j’entends le mouvement »(50). Mais la marche en avant n’a rien d’une ruée vers l’Ouest sublime et chargée d’espoir ; elle se pose même délibérément en « loufoquerie qui ne conduit nulle part »(51), en frénésie déambulatoire héritée de l’expansionnisme des puritains et des pionniers, mais se découvrant, ici, privée d’objet – tournant désormais à vide, improductive, et comme frappée d’impouvoir. Ça circule, ça galope beaucoup dans Sur la route, mais tout ce remue-ménage ne parvient pas à dissimuler l’angoisse et la mélancolie qui le sous-tendent : alter ego de papier de Neal Cassady et intarissable générateur d’énergie cinétique, Dean Moriarty en vient tout compte fait à s’épuiser – et le raconteur d’histoires gargantuesque, le fabuleux bonimenteur qu’il était finit la chique coupée, aphasique et solitaire sur un trottoir new-yorkais, un soir d’hiver. Cette préfiguration du destin de Kerouac lui-même (qui passe la fin de sa vie dans l’isolement et l’amertume, avant de mourir à quarante-sept ans, rongé par l’alcoolisme) suggère avec assez d’évidence que Cassady/Moriarty ne peut, pas plus que Sal Paradise, narrateur de Sur la route et double à peine fictionnalisé de Kerouac, se prétendre le poète rédempteur annoncé par Emerson et Whitman, celui dont les mots, en élucidant le mystère du continent, acteraient enfin l’avènement d’une société parfaitement démocratique. Sans doute, sur ce point, l’infinie tristesse et l’inquiétude sourde qui imprègnent le livre de Kerouac donnent-elles visage à un trouble qui n’a fait que croître depuis l’annonce, en 1890, par le Bureau du recensement américain, de la fin de la Frontière – plus de rachat possible, plus de Salut ou d’Utopie à attendre là où la terre fait défaut : No more land !, écrit Kerouac, formulant ainsi un leitmotiv qui fait retour à quatre reprises au moins dans Sur la route. Et le doute s’insinue dans les esprits : rétrospectivement, l’essentiel, à savoir l’effervescence chargée d’espérance du mouvement, n’aura à peu près été qu’une immobilité contrariée : Sal ne souhaite-t-il pas que cesse enfin « le cauchemar insensé de la route »(52) ? Quoique l’appel de l’horizon se fasse encore et toujours entendre, il caresse l’espoir d’un apaisement, il aspire à se poser, c’est-à-dire à goûter l’inertie heureuse d’un Home Sweet Home, qui coïnciderait avec la réalisation de l’idéal. La comptine qu’il fredonne, avant un énième pèlerinage désabusé à San Francisco, ne laisse cependant aucun doute sur l’issue de cette quête : « Home in Missoula / Home in Truckee / Home in Opelousas / Ain’t no home for me / Home in old Medora / Home in Wounded Knee / Home in Ogallala / Home I'll never be […] »(53)

Au lieu de l’enchantement permanent convoité, il ne trouve, partout où se pose son regard, que cette marmite d’ennui dont Miller reniflait avec dégoût l’affreux fumet dans l’Amérique des années quarante – un désespoir d’eau stagnante où se laissent entendre, en sourdine, le renoncement à l’Utopie et l’extinction des énergies positives. Au fond, Sur la route ne dispense d’ailleurs l’ivresse et l’euphorie du vagabondage qu’avec une extrême parcimonie : s’y lit peut-être avant tout le récit d’un agacement, l’histoire du piétinement aussi désespéré qu’exaspéré auquel l’Amérique cadastrée condamne ses sociétaires. Parmi ceux-ci, une poignée de pauvres « Bartleby solitaires contemplant la fenêtre murée de notre civilisation »(54) : c’est ainsi que Kerouac désigne les membres de la fameuse Beat Generation, et, plus largement, tous ceux, toutes celles qui s’éprouvent réduit·e·s à l’abrutissement par les circonstances, et paradoxalement esseulé·e·s dans un territoire surpeuplé, domestiqué de fond en comble, assujetti à « une sorte d’efficacité nouvelle et sinistre »(55) : « There’s something strange going on, you cant even be alone any more in the primitive wilderness (‘‘primitive areas’’ so-called), there’s always a helicopter comes and snoops around, you need camouflage. […] As far as I’m concerned the only thing to do is sit in a room and get drunk and give up your hoboing and your camping ambitions […] I have no ax to grind: I’m simply going to another world »(56).

2.1. Un cinéma du paysage – éclaircir le regard, décentrer le point de vue

En 1986, Baudrillard décrivait le Nouveau Monde comme le lieu de cristallisation d’une anti-utopie, un désert culturel et social inhospitalier, frappé par la « désaffection »(57) et la « cryogénisation des affects »(58). L’Amérique contemporaine, celle de Trump, des subprimes, de la domination masculine décomplexée, de l’Alt-Right, des tueries de masse, du flicage généralisé, cette Amérique-là porte peut-être à une hauteur inouïe la manifestation des symptômes diagnostiqués par le philosophe. Plus que jamais, la réalisation de l’Idéal démocratique semble hors de portée – tout se passe de fait comme si les États-Unis s’ingéniaient aujourd’hui non seulement à concrétiser, mais aussi à amplifier les pires aspects de l’hégémonie occidentale. C’est pourquoi, davantage peut-être que celle des années quarante (celle de Miller, de Kerouac), cette Amérique-là mérite d’une certaine manière l’acrimonie de ses artistes ; ce n’est toutefois pas la voie sur laquelle s’engage le cinéma de Reichardt, dans le sens où il s’abstient de tout jugement et de tout militantisme déclaré, pour se contenter d’observer dans le détail les tactiques mises en place par quelques-un·e·s pour survivre dans un contexte insupportable, et contrecarrer le mauvais sort en se bricolant de frêles îlots de béatitude. Reichardt n’ignore bien sûr rien des failles symboliques et des paradoxes qui lézardent l’édifice social, politique et imaginaire américain : sa filmographie en dresse même le portrait peu flatteur, et ne brasse les symboles et emblèmes nationaux que pour mieux les désacraliser – c’est le cas, tout particulièrement, de son premier long métrage, River of Grass (1994) (fig. 1), qui établit sans détour, mais de manière feutrée, le compte rendu du désastre, en mettant en scène la cavale léthargique et finalement dénuée de motif et d’horizon de Cozy (Lisa Bowman) et Lee (Larry Fessenden), deux marginaux que le hasard a réunis momentanément.

Ce film, au regard du questionnement décliné ici, initie une réflexion se prolongeant avec une constance et une cohérence remarquables chez ses trois successeurs – avec lesquels il constitue de fait une espèce de quadrilogie se confrontant, à partir des coordonnées de l’« américanité » dégagées ci-dessus, aux notions d’espace, de mouvement et d’altérité. Les trois autres pierres de l’édifice s’appuient sur les arguments suivants : Old Joy (2006) se penche sur Mark (Daniel London) et Kurt (Will Oldham), deux trentenaires dont l’amitié, exposée aux ravages du temps, s’est lentement délitée, mais qui se retrouvent pour une escapade en forêt, à la recherche de sources thermales. Wendy et Lucy (2008) surprend Wendy (Michelle Williams) (accompagnée de sa chienne Lucy) dans son exil vers l’Alaska, où elle entend repartir du bon pied, sous des latitudes qu’elle espère moins moroses. Enfin, La Dernière Piste (2010), dont l’action se déroule en 1845, quelques années seulement avant la California Gold Rush, saisit l’errance d’une poignée de pionniers égarés dans le désert, sous la conduite de Stephen Meek (Bruce Greenwood), trappeur hâbleur, orgueilleux et cruel.

Reichardt l’a maintes fois rappelé, et un coup d’œil au moindre de ses films le confirme : son cinéma naît du paysage (son credo : « to make the space tell the story »(59)). De ce point de vue, elle assume pleinement l’influence sur son travail des trop méconnus landscape films de Peter Hutton, aux côtés de qui elle a longtemps enseigné à Bard College (New York), avant sa disparition en juin 2016. Pour une réalisatrice dont les films touchent un public de plus en plus étendu, cet héritage expérimental s’avère étonnant – la pratique qui en résulte met en évidence l’enjeu proprement « révolutionnaire » de ce legs : elle se veut en effet réaction à la logique de la « surcharge visuelle et auditive »(60) qui prévaut largement dans le cinéma de grande diffusion, et, par conséquent, « (ré)éducation » du regard, sevré de la frénésie de sollicitations à laquelle il s’est accoutumé. Parce qu’il évacue ou, à tout le moins, minore considérablement l’importance de la tension narrative et de ses péripéties, le landscape cinema tel que Reichardt se l’approprie incite en effet le spectateur à recentrer son attention sur ce qui d’ordinaire ne la mobilise qu’assez peu – non le muthos (l’intrigue et ses rebondissements), mais l’opsis (« l’effet sensible du spectacle », qui vaut comme principe de suspension des enchaînements narratifs), pour emprunter une distinction opérée par Aristote et débattue par Jacques Rancière(61). Il s’agit alors, de façon littérale, d’apprendre à voir, soigneusement et intensément(62) – en d’autres termes, d’apprendre ou de réapprendre, loin du brouhaha contemporain(63), à se rendre disponible et perméable à l’infinitésimal : aux plus subtiles variations du son et de la lumière, aux mille et une façons dont celle-ci sculpte l’espace et les objets, aux matières, aux gestes les plus infimes, enfin, au lent passage du temps.

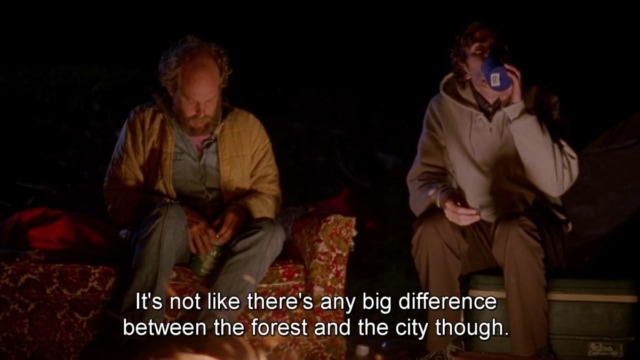

Cette initiation à la patience d’un regard qui a désappris à voir, les personnages de Reichardt s’efforcent eux aussi tant bien que mal de la faire – ainsi de Mark dont la séance de méditation, au début d’Old Joy, se confronte aux rumeurs du monde (un blender en action, une radio, un téléphone qui sonne, des cris d’enfants dans le lointain…) (fig. 2) ; ainsi de Kurt, également, qui aspire à l’« otherworldly peacefulness » que promettent les « Bagby Hot Springs » (fig. 3). On ne s’étonne pas, à cet égard, que les protagonistes ne « fonctionnent » pour ainsi dire qu’à titre d’« extension[s] [d’émanations] du paysage dans lequel ils évoluent »(64). Plutôt que la fable – laquelle se veut, tout autant que son traitement, systématiquement déceptive : antispectaculaire (à l’instar de cette course-poursuite à pieds qui finit en queue de poisson, ou de ce hold-up avorté dans River of Grass), ou carrément irrésolue (Meek’s Cutoff et Wendy et Lucy abandonnent simplement leurs personnages en cours de route) –, Reichardt privilégie les textures de l’espace et les temps morts, accumulant de longs plans à la limite de l’abstraction, où la présence humaine tend à se raréfier (fig. 4). Quoique campés à rebours de toute démonstration psychologiste, ses personnages ne sont pas désincarnés pour autant : la cinéaste s’emploie avant tout, au contraire, à leur conférer une épaisseur, une densité vibrante en cultivant à leur égard une retenue qui doit les laisser être – en se gardant bien de les « verrouiller » (« My films are just glimpses of people passing through. »(65), affirme Reichardt), elle en fait des esquisses intensément vivantes, parce que dotées d’une irréductible part de mystère (on ne saura rien de la vie du Kurt d’Old Joy, ni des motifs de la blessure affective qu’il trimballe chevillée au corps ; rien non plus des raisons et des espoirs qui poussent Wendy à prendre la route).

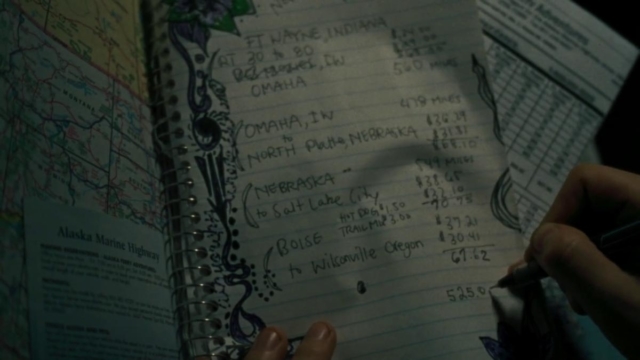

En même temps qu’elle soustrait autant que possible son travail aux ressorts dramatiques, Reichardt veille aussi, de son propre aveu, à se placer non pas au cœur de l’action ou de l’histoire officielle, mais en marge de celles-ci, à distance « raisonnable » – ni trop près (la participation sans recul menace toujours de virer à la confusion violente), ni trop loin (au risque de se « désengager » du monde) : ainsi se donne-t-on les moyens de voir clairement : « not at the party but on the bank of a river, with my friend, looking on at it »(66). Cette opération de décentrement du regard, cette quête de la juste distance qui éclaircit une scène, La Dernière Piste la manifeste tout spécifiquement en revisitant la légende dorée du Far West armé d’intentions clairement démystificatrices : à l’horizontalité du CinemaScope ou des procédés apparentés, qui magnifient dans le western classique le paysage hautement cinégénique de l’Ouest américain, Reichardt substitue un surprenant 4/3, qui resserre le champ et confère à ses images une certaine modestie, éclairant le mythe sous un jour nouveau, étrangement humble dans ses ambitions. Quant à l’archétype du cowboy, il s’incarne ici sous les espèces d’un trappeur vantard et sanguinaire, Stephen Meek, qui, malgré ses rodomontades (fig. 5), se montre tout bonnement incapable de mener à bon port les quelques âmes pieuses qui ont placé leur confiance en lui – incapable, autrement dit, de lire les panoramas désertiques qu’il prétendait connaître, et qui se referment bientôt comme un piège sur la petite caravane qu’il est supposé guider. De surcroît, la focalisation n’opère pas sur lui, ainsi que le genre le prescrit usuellement, mais sur les épouses des pèlerins, qui, en queue de convoi, assistent silencieusement aux débats des hommes et assument l’intendance (fig. 6) : « Women are usually the objects. But I always wondered what, say, John Wayne in The Searchers must have looked like to the woman cooking his stew. […] When you read these accounts [of women who had travelled on the Oregon Trail in the 19th century with the real-life Meek] you see just how much the traditional male viewpoint diminishes our sense of history. I wanted to give a different view of the west […] »(67). Ici, donc, aucun duel testostéroné dans la poussière, mais des plans qui s’éternisent et ménagent, de façon presque documentaire, l’irruption dans l’Archive culturelle américaine de pratiques et de stratégies ténues, au préalable jugées indignes des ors de la mémoire nationale. Mises en œuvre par des individus que la tradition tient depuis la nuit des temps pour subalternes, ces impondérables chorégraphies opposent au discours de maîtrise, empreint de violence (I can handle the ground that I’m walking on), du cowboy une autre logique. Celle-ci, dans La Dernière Piste, émerge lentement de scènes hypnotiques captant vaisselle, préparation des repas et du feu, soin des animaux, travaux de couture (fig. 7). Dans Wendy et Lucy, cette autre logique, qui déjoue là aussi le verbe de l’autorité – celui du bon sens légaliste, qui pousse à dénoncer aux flics la chapardeuse affamée, celui de la raison bureaucratique, laquelle affecte à chaque individu, au sein de la machinerie sociale, une fonction immuable, dûment homologuée par d’absurdes ancrages identitaires (sans numéro de téléphone ni adresse fixe ni compte en banque, point d’existence viable) (fig. 8) –, cette autre logique se manifeste au gré de conduites similaires : ce sont, par exemple, les ablutions répétées de Wendy dans des toilettes publiques, cette façon émouvante qu’elle a d’éviter à ses pieds nus de toucher directement le sol ; ou la minutie touchante avec laquelle elle consigne la moindre de ses dépenses (fig. 9). Projetées sur la surface de l’écran, soigneusement cadrées, ces activités triviales dont les films de Reichardt se révèlent remplis renouent, sous le vernis d’ordinaire opaque de l’harassante quotidienneté, avec la dignité, voire la sacralité de ces mille et un gestes dérisoires que chacun·e pose tous les jours, parfois sans même y penser, pour assurer sa survie et contenir les forces corruptrices du temps qui passe – et voue tout à l’oubli. Sacralité, oui : sacralité de la vie qui se préserve elle-même, au-delà de tout narcissisme, dans un recueillement qui confine à la contemplation ; sacralité d’une existence qui déborde les frontières de toute façon artificielles et floues de l’identité subjective pour se réinscrire dans un continuum de microcomportements impersonnels ; enfin, sacralité de ce qui, amor fati, dans la conscience de la mortalité et l’acquiescement à la finitude, transsubstantie l’aliénation des routines (telle que la subissait par exemple la Jeanne Dielman de Chantal Akerman(68)) en liberté négligeable, mais radicale.

2.2. Road movies stationnaires – consentir à la désorientation (éprouver)

Les parti-pris de Reichardt aboutissent ainsi presque toujours à une légère déviation de la perspective attendue – une anamorphose, un déphasage suffisant pour produire des images qui suscitent dans le chef du spectateur un lent dessillement, et pour gauchir en les mettant soudain à nu les codes des genres auxquels elle se confronte : le western (La Dernière Piste), le buddy movie (Old Joy), le road movie (Wendy et Lucy et River of Grass, qu’elle décrit significativement comme « a road movie without the road, a love story without the love, and a crime story without the crime »(69)). Ce point de vue de cinéaste, cette posture marginale qu’elle adopte à l’égard des codes usuels et du triomphalisme trompeur des grands récits nationaux, Reichardt la prête aussi à ses personnages – au Kurt d’Old Joy, à Cozy et Lee, à Wendy, et même aux pèlerins de La Dernière Piste (errant après avoir délaissé la caravane principale) –, qui jettent tous un regard décalé sur les événements impactant leurs trajectoires, en même temps qu’ils incarnent la face cachée de la conscience collective US. Tous ces protagonistes subissent de plein fouet la mécanique de l’exclusion et de la précarisation, qui les pousse, à l’instar des prétérits du protestantisme, à exister à l’écart, en contemplateurs plus qu’en acteurs (fig. 10). Ce sont des traîne-savates, des fragiles, des sans le sou laissés en rade par le rêve américain, qui passent leur temps à fuir un crime qu’ils n’ont pas commis (Cozy et Lee, qui se rêvent fugitifs, quand ils ne sont rien, ou si peu…) (fig. 11) ; à chercher, dans ces enclaves de plus en plus rares qui entretiennent l’illusion de la persistance du wilderness – on parle de « parcs naturels » –, de quoi se laver provisoirement des turpitudes de la ville (Kurt et Mark) (fig. 12) ; à attendre l’hypothétique réapparition d’une chienne qui s’est volatilisée, et le second souffle d’une voiture au bout du rouleau (Wendy) ; ou à pourchasser, déroutés, ce Jardin d’Éden qui leur a été promis mais qui, à mesure que se prolonge leur vagabondage, semble de plus en plus hors d’atteinte (les pionniers).

Dans un contexte qui invite à la morosité, leur mobilité, tout comme celle de Paradise et Moriarty chez Kerouac, relève de l’empêchement (fig. 13) : elle se nourrit de l’amertume qu’engendre pour les consciences un territoire dompté – défriché in extenso, et désormais dépourvu de tout point de fuite susceptible d’emporter l’imaginaire vers un ailleurs utopique (fig. 14) : évoquant un landscape film de Larry Gottheim qui date de 1970 (Fog Line), Scott MacDonald note à quel point le paysage, au moment de la réalisation de ce court métrage, et par comparaison avec un état de choses antérieur d’à peine une centaine d’années, s’avère soumis aux opérations du cadastre : « Industrial and agricultural development had put an end to ‘‘wilderness.’’ What remained of the Garden that had defined North America for European Americans a century earlier had been enclosed within a system of national and state parks and forests that “protected” the enclosures from total commercial development. To put this another way, history had transformed the American scene from a garden housing a potentially dangerous machine into a continental machine in which vestiges of that garden, or really metaphors for it, are safely contained within grids of roads, fields, and power lines »(70). En un peu plus d’un siècle, l’idéal arcadique américain, tel que Leo Marx l’a décrit(71), s’est à peu près complètement délité : le Nouveau Continent, autrefois jardin idyllique à peine inquiété par l’invasion éventuelle de la civilisation, s’est transformé peu à peu en une gigantesque machine qui, dans les discrètes enclaves naturelles qu’elle tolère encore (mais jusqu’à quand ?), entretient vaguement le souvenir de l’utopie pastorale. Plus rien n’incite vraiment au périple et à la découverte dans ce contexte ; c’est pourquoi, si les films de Reichardt font main basse sur l’architecture du road movie ou de son aïeul, le western (deux genres qu’alimentent les réseaux de stéréotypes associés aux grands espaces américains), ils entreprennent surtout, en curieux objets stationnaires, de la désœuvrer – sur ce point, en dit long l’attrait de Reichardt pour le travail du photographe Stephen Shore, qui magnifie comme personne les parkings, c’est-à-dire ces non-lieux où s’enraye littéralement la pulsion voyageuse(72) (fig. 15). Ainsi, à l’égal de River of Grass, qui mettait en scène une fuite entravée, Wendy et Lucy se concentre non sur l’expédition de son héroïne, mais sur le contretemps qui la freine. Old Joy se focalise également sur une parenthèse, une trêve imposée au cours « normal » des choses : en quête du havre thermal où ils renoueront l’un avec l’autre pour quelques instants, Kurt et Mark se perdent eux aussi, métaphoriquement et littéralement, à l’instar des pionniers « guidés » par Meek (fig. 16) – mais à rebours de l’égarement obstiné, furieux, brutal du cowboy qui refuse d’avouer son ignorance, les deux campeurs, de même que les épouses des pèlerins, tout particulièrement Mrs. Tetherow (Michelle Williams), préfèrent, dirait-on, consentir à la désorientation.

De fait, contrairement à ce qui se passait chez Kerouac ou Miller, les personnages de Reichardt s’accommodent de leur situation généralement peu enviable avec une forme étrange de résignation, et trouvent même de quoi y conquérir une sorte de « tranquillité dans le désordre »(73), pour reprendre les mots que Roland Barthes doit au penseur taoïste Tchouang-tseu. Sur les chemins de traverse qu’ils empruntent, en dépit des vicissitudes qui les secouent, ces personnages atteignent une certaine forme d’apaisement, qui en passe par l’abdication de leurs responsabilités vis-à-vis du social. Ainsi se façonne la possibilité pratique de la retraite et de la désertion : par le crime et l’abandon d’un cocon familial étouffant, Cozy s’arrache à la chape d’ennui et de déterminismes pesant sur les suburbs où elle moisit, et échappe, pour quelques instants, aux itinéraires balisés dont se trame la vie moderne – un autre cadastre, tout aussi omniprésent que celui du territoire (fig. 17). Enfin, elle sort de la gangue de torpeur qui l’emprisonnait (fig. 18) – et, renouant avec son « affectabilité », éprouve quelque chose de neuf, qui la dépasse et contrecarre toute volonté de maîtrise : la scène du meurtre qu’elle pense avoir accidentellement commis avec Lee insiste sur la dimension éminemment sensible du franchissement, du pas au-delà, qui lui vaut « des papillons dans le ventre » (fig. 19) – lourdeur glacée du revolver, proximité érotique avec Lee, bain baptismal improvisé, aveuglement,… (fig. 20) Certes, au final, l’équipée de Cozy tourne court : elle s’en revient à son point de départ (fig. 21), sans que celui-ci, comme c’était par exemple le cas dans Le Magicien d’Oz, ne soit transfiguré positivement par l’épreuve de la route(74) – mais qu’importe. Qu’importe si Lee et elle-même se révèlent incapables de seulement quitter la Floride ; qu’importe si les forces antiques de l’immobilité malheureuse et de l’ennui, ces forces qui rivent les Bartleby de Kerouac devant leur muraille, paraissent s’être définitivement imposées au continent ; qu’importe si l’espace épuisé, assujetti, civilisé a depuis belle lurette anéanti le wilderness et ses promesses d’Utopie et de renouveau – en dépit de l’adversité des circonstances, quelque chose a vibré, qui remet en cause la « cryogénisation des affects » dont Baudrillard brossait le portrait : une rencontre a eu lieu, sans lendemain, fugace, peut-être, mais indéniable.

2.3. Du cinéma comme rencontre (éthique et minimalisme) – rompre la solitude

Le Home Sweet Home, selon toute vraisemblance, n’est pas au bout du chemin, et l’essentiel, dès lors, réside sans doute ailleurs : précisément dans le contact avec l’autre et la suspension provisoire de l’esseulement – de cette forme toxique de l’esseulement qui ronge les sociétés de masse, et se distingue bien d’un érémitisme serein, « à la Thoreau » (fig. 22). En 2015, une équipe de psychologues de l’Université Brigham Young publiait une étude attestant que la solitude, au même titre que l’obésité, le manque d’activité physique ou la mauvaise qualité de l’air, augmente considérablement le risque de mortalité précoce. Leurs conclusions insistaient sur les prédictions annonçant que l’isolement social caractéristique de la civilisation occidentale contemporaine atteindrait d’ici 2030 des proportions épidémiques, et recommandaient, pour déjouer ce pronostic, de placer cette problématique à l’agenda des préoccupations urgentes en matière de santé publique(75). Les films de Reichardt prennent aussi leur sens sur cette toile de fond : ils s’interrogent sur la capacité du cinéma à assurer et mettre en perspective une fonction que le linguiste russe Roman Jakobson, dans son schéma de la communication, qualifiait de « phatique » – relève de la fonction « phatique » du langage, écrivait-il (empruntant pour l’occasion à l’anthropologue Bronisław Malinowski), tout ce qui, dans un énoncé, concerne l’établissement d’un contact, la captation ou la confirmation de l’attention d’un partenaire d’interaction(76). Souligner la dimension phatique d’un échange, c’est mettre l’accent sur le « canal physique et la connexion psychologique »(77) qui s’installent entre interlocuteurs plutôt que sur l’information transmise ou le message proprement dit. Pour Reichardt, le cinéma remplit un tel rôle : le but n’est pas de délivrer de grands messages sentencieux, mais seulement, modestement, d’entrer en contact avec l’autre(78) – aussi chaque tournage s’érige-t-il pour elle en expérience consentie de déracinement et d’empathie(79), prétexte à une aventure poreuse aux circonstances(80), ou, mieux : occasion de rencontres livrées à la spontanéité(81) : « One thing during the process that always helps is to go spend time in the place you’re making the film about. So that you’re not like a tourist, and you can get down into a routine. What kind of car you’d be driving, where you’d be living, and shopping for your groceries, taking your recycling, or whatever it is, your day-to-day. Or in this case, working on the ranch. It’s really helpful for figuring out the details And the people you’re meeting along the way while doing all this research – it brings a lot of unexpected answers. A lot of what you find out isn’t the thing you went out looking for, but you still ended up figuring something out »(82).

Filmer, semble-t-il, revient à se mettre en état de disponibilité ou d’ouverture à l’imprévu, afin de revivifier son regard sur le monde, sur les êtres qui le parcourent, les choses qui l’encombrent – au credo de non-maîtrise de ses personnages répond celui de Reichardt elle-même, qui s’efforce de « laisser les choses aller d’elles-mêmes dire leur vérité »(83) (« give yourself to that thing you’re looking at »(84), enjoignait Peter Hutton). Et, au-delà de cette volonté paradoxale qui poursuit le lâcher-prise et la dépossession, se devine alors quelque chose qui s’apparente à une éthique de cinéaste : devant et derrière la caméra, il s’agirait de réfléchir, plus qu’à la seule « ‘‘déprise’’ »(85), aux opportunités que cette « disposition existentielle » ménage en matière de restauration du lien social – ceci en mettant en scène des situations de rencontre, mais aussi, pratiquement, en adoptant un modus operandi qui en suscite. Ce travail s’effectue non plus en invoquant les récits totalisants qui ont de toute façon fait la preuve de leur incapacité à garantir l’avènement de l’Utopie, mais sur un mode pour ainsi dire « mineur ». En effet, il n’est plus ici question de nourrir la grandiose ambition démocratique d’un Whitman, par exemple, qui rêvait de constituer et d’exalter par la poésie une Amérique de l’amour, parfaitement inclusive et égalitaire – la philosophe Martha Nussbaum a raison, sur ce point, de signaler tout ce que le programme de l’auteur de Leaves of Grass comporte « d’optimisme typiquement américain »(86). Reichardt n’embrasse ni cet optimisme unanime (que Miller et Kerouac, déjà, battaient en brèche, et dont le déclin, aujourd’hui, est partout acté(87)), ni l’échelle macroscopique qu’il suppose : sa démarche de création opère au niveau « micro- », et aboutit à un cinéma minimaliste, c’est-à-dire guidé par un principe de rétention – il s’agit d’en faire le moins possible, pour que demeure néanmoins du cinéma(88) : de la même manière qu’elle recherche des comédiens capables de « jouer ‘‘petit’’ »(89), elle avoue ainsi « passe[r] [s]es tournages à retrancher, à pousser à en faire moins, à enlever des répliques »(90). Ainsi s’explique peut-être l’impression tenace d’assister, face aux films de Reichardt, à la projection d’un document sur les textures du monde, ses sonorités, ses couleurs – son travail apporte une pierre de plus, en ce sens, à l’édifice de ceux qui défendent « la thèse d’un documentarisme fondamental du cinéma »(91).

Peut-être la solitude endémique qui frappe les sociétés occidentales aujourd’hui et que Reichardt chronique en sourdine dans ses films trouve-t-elle l’un de ses fondements ou l’une de ses justifications au seuil des Temps Modernes, dans la pensée cartésienne : la démonstration fameuse menée dans la deuxième des Méditations métaphysiques aboutit en effet à la certitude du Cogito, mais, dans le même temps, à la récusation en doute de tout ce qui lui est supposément extérieur… L’« absolue solitude » s’impose alors logiquement au sujet moderne comme « la destinée inéluctable de l’âme »(92). Dans ce paradigme, le personnage-type qui, à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, fait figure d’idéal relève toujours de manière plus ou moins déclarée d’un modèle que Norbert Elias désigne du nom d’« homo clausus »(93) – l’homme clos sur lui-même, enfermé « tout entier dans la solitude de son propre cœur »(94), pour reprendre les mots de Tocqueville. Dans l’essai fameux qu’il a tiré de ses voyages en Amérique, celui-ci laisse entendre que les circonstances politiques en vigueur aux États-Unis illustrent tout particulièrement cet état de fait, en encourageant un individualisme menaçant toujours de se dégrader en égoïsme pur et dur(95) : les êtres évoluant dans un tel contexte, écrit-il, « s’habituent à se considérer toujours isolément, […] [et] se figurent volontiers que leur destinée tout entière est entre leurs mains »(96).

Mais le scepticisme heuristique de Descartes, la méthode de la dubitatio hyperbolique qu’il emploie pour parvenir à l’indubitable de l’Ego éclaire une angoisse avec laquelle la conscience humaine se débat depuis la nuit des temps : celle induite par la possibilité du solipsisme, qui dérive elle-même du constat de la discontinuité des individus. La pensée, effectivement, doit composer avec l’intuition persistante qu’il existe une « solitude essentielle », que rien, jamais, ne pourra suspendre – la « solitude de l’exister », d’après la belle expression d’Emmanuel Levinas : « […] je ne suis pas l’Autre. Je suis tout seul. […] On peut tout échanger entre êtres sauf l’exister. Dans ce sens, être, c’est s’isoler par l’exister. Je suis monade en tant que je suis. C’est par l’exister que je suis sans portes ni fenêtres »(97). Mon corps m’individualise de facto, il me sépare des autres corps parmi lesquels j’évolue, il scelle le divorce qui me distingue de mes semblables et constitue l’expérience impartageable par excellence. L’empathie, autrement dit, a une limite, de même que la « rencontre » ; et, sous cet angle, par conséquent, l’examen des interactions se produisant dans l’espace social repose nécessairement sur les postulats d’une monadologie – pour reprendre ce terme que Levinas emprunte lui-même à Leibniz. Le type cartésien du sujet autarcique, de l’entité enclose, semble aujourd’hui avoir résolument pris le pas sur un idéal contraire, fondé sur la conviction qu’il est possible de se porter aux devants de ses semblables pour établir avec eux une connexion satisfaisante. Un amateur de jeux de mots suggérerait probablement qu’au nomadisme – au hoboing dont Kerouac annonçait la fin, à l’ouverture, à la foi en la potentialité d’une compréhension mutuelle que cette pratique du vagabondage supposait – s’est substitué un monadisme qui va de pair avec l’exténuation de la nature sauvage et une inertie désenchantée.

2.4. Une utopie en mode mineur – imaginer Bartleby heureux

C’est pourquoi les moments de connexion que saisit la caméra de Reichardt se révèlent si poignants : dans un coin de sa tête, le spectateur bien de son temps, livré lui-même à la charge incommunicable de sa propre existence, sait qu’ils ne peuvent durer – c’est le cas de la très belle scène de massage d’Old Joy, filmée de façon à indiquer toute la sensualité d’un moment intimement partagé, mais qui ne saurait s’éterniser, l’épiphanie (satori ou kairos) de la rencontre relevant par définition de l’éphémère(98). Dans Wendy et Lucy, les sombres perspectives que délaisse Wendy, ainsi que les obstacles qu’elle rencontre dans son exil vers l’Alaska – la disparition de Lucy, son chien, et la panne de sa vieille Honda Accord –, ne l’empêchent pas de nouer avec des oiseaux de passage, comme elle (elle y insiste à trois reprises) (fig. 23), des relations non pérennes, mais sources de bonheur – par exemple, avec ce gardien de parking qui lui témoigne une attention désintéressée (fig. 24). Et la clé de ce bonheur réside bel et bien dans le juste réglage de la distance à l’autre et au paysage – il n’est plus question de nier ou de déplorer comme le faisait Miller la disjonction de l’homme et de la nature, ou l’opacité d’autrui, mais de renoncer délibérément à les dépasser, en d’autres termes : de les accepter, de les embrasser littéralement, au même titre que la mocheté de notre époque, dont on peut s’accommoder : « You have to embrace the ugliness of the day, I guess »(99). Certes, la fugue improvisée de Kurt et Mark dans les forêts de l’Oregon s’effectue sur des bases désenchantées : celles, tout d’abord, d’une amitié en perdition ; celles, plus globalement, de l’indistinction croissante, en contexte contemporain, entre ville et « campagne » (cf. fig. 12). Ils ne peuvent contester la présence entre eux d’un malaise ineffable qui les maintient à l’écart l’un de l’autre (fig. 25), et qu’ils ne sauraient abolir dans un environnement transformé, où la moindre parcelle de terre est prise en charge et régentée dans une optique instrumentale. Ce malaise insaisissable, ils sont toutefois en mesure de l’exorciser, de le rédimer au moins momentanément, en se rendant disponibles l’un à l’autre par un abandon sans réserve, consenti et mutuel – par un acquiescement à leur commune vulnérabilité, qui prend, ici comme dans River of Grass, une forme presque baptismale (fig. 26). Le temps a beau les avoir éloignés, leur solitude s’est néanmoins rompue, le bref instant qu’auront duré la baignade et le massage. C’est de cela qu’il faut chérir le souvenir – ainsi que Camus l’enjoignait pour Sisyphe, il importe alors d’imaginer les Bartleby de Kerouac heureux face à leur muraille : heureux de contempler celle-ci à plusieurs, et de la déborder d’un coup d’œil, de temps à autre, pour transfigurer l’horizon obstrué en perspective transitoirement dégagée. Et lorsque le sentiment d’emprisonnement des monades reprend le dessus, lorsque la détresse, le chagrin, la frustration consécutifs à l’isolement s’érigent en colorations existentielles dominantes, il n’y a qu’à se rappeler, ainsi que Kurt en a eu la révélation en rêve, que la tristesse n’est qu’une forme de joie un peu usée, un peu passée – comme on dit d’un vêtement qui a ses meilleurs jours derrière lui qu’il est « passé » –, mais enfin, une joie quand même (fig. 27).

Les « moments phatiques » apaisés dont les films de Reichardt s’efforcent de capter l’affleurement exigent donc une attention réciproque savamment dosée – mais ils peuvent s’appréhender aussi, en renversant la perspective, comme la recherche précautionneuse (fig. 36) de la part d’« indifférence » qu’il faut s’imposer afin qu’existe autrui : il s’agit, pour faire signe vers les vers fameux de T.S. Eliot placés ici en épigraphe, de se soucier sans se soucier : de se préoccuper, sans que cette préoccupation n’étouffe son objet – souci du territoire qui s’interdit de dégénérer en arraisonnement, souci de l’altérité qui s’interdit de dégénérer en neutralisation de la différence. S’approfondit ici l’éthique de la déprise et de la passivité déjà mentionnée : c’est dans l’évidement de soi et l’abdication de ses privilèges de sujet et d’être humain que s’éveille le plus sûrement la potentialité d’une connexion paisible à l’autre et au monde. Wendy et Lucy, à cet égard, peut se lire comme le récit d’un lent et paradoxal dépouillement : non seulement Wendy renonce en définitive à sa voiture pour intégrer la communauté des train hoppers(100), mais elle se détache aussi de la prunelle de ses yeux – Lucy, qu’elle retrouve après maints atermoiements, mais qu’elle abandonne, parce qu’elle la perçoit comblée dans sa famille d'adoption (fig. 28). Le parcours des pionniers de La Dernière Piste dans le désert s’apparente lui aussi à une lente mise à nu – à mesure que s’éternise l’errance, les colons sèment peu à peu sous le soleil tout ce qui est susceptible de les ralentir dans leur lente marche hagarde (fig. 29). Quant à l’Indien invisible qui rôde autour du convoi, il permet de caractériser plus subtilement la voie que cette éthique se propose d’emprunter, et son rapport au sens : bloc d’altérité impénétrable dont la langue déroute (fig. 30), l’Indigène est « harponné » par la parole hégémonique de Meek – discours puritain qui établit de façon péremptoire la valeur du « sauvage », tout autant que celle du paysage, et des épouses (fig. 31). Pour le trappeur, en effet, les rôles (fig. 32) ou les places (de même que les significations associées à celles-ci) sont assignées une fois pour toutes, et dans le récit halluciné qu’il se raconte et que l’Amérique reprend à cette époque en chœur, c’est l’Indien qui occupe celle du barbare sanguinaire, imprévisible, sournois. Pourtant, le titre même du film, Meek’s Cutoff, le raccourci de Meek, suggère adroitement par son ironie, les pionniers errant à l’aveuglette, égarés, toute la vanité de cette posture de domination. À celle-ci s’oppose l’attitude des époux Tetherow, qui accordent une confiance absolue, presque irraisonnée, à l’Indien et décident, bientôt imités par tous, y compris Meek, de le suivre (fig. 33). En s’en remettant délibérément à celui qu’ils ne comprennent pas, ils assument leur propre aptitude à être « affecté » par autrui et renoncent à interpréter unilatéralement le monde et ce qui, en lui, les déroute – ils renoncent à constituer l’altérité en texte absolument et définitivement lisible, c’est-à-dire doté d’une signification unificatrice, ils renoncent, enfin, pour le dire avec Barthes, à l’autoritarisme et à l’arrogance du sens, voire à son terrorisme : « Je réunis sous le nom d’arrogance tous les ‘‘gestes’’ (de parole) qui constituent des discours d’intimidation, de sujétion, de domination, d’assertion, de superbe : qui se placent sous l’autorité, la garantie d’une vérité dogmatique, ou d’une demande qui ne pense pas, ne conçoit pas le désir de l’autre. L’arrogance du discours agresse partout où il y a foi, certitude, volonté de saisir, de dominer, fût-ce par une demande insistante : le recensement des discours arrogants serait infini […] »(101). La conduite qu’ils prônent – ce sont les mots de Carlo Ossola – tient d’« une adhésion si complète à l’autre qu’elle en devient la forme première de politique »(102). Bien sûr, la retraite que poursuivent les personnages de Reichardt implique quelque part un abandon du « politique » au sens ordinaire que l’on donne à ce mot – la radio d’Old Joy, qui commente entre autres la naissance de la démocratie américaine, participe de cette rumeur mondaine désordonnée que Mark et Kurt cherchent à fuir (fig. 34). Mais la désaffection que cet abandon exige n’est plus celle, mortifère, que condamnait Baudrillard : elle se veut simplement réfutation des utopies impraticables, auxquelles elle oppose une forme modique d’organisation collective, celle de la micro-communauté aux frontières floues, fondée sur le rejet du familialisme (Wendy, Cozy, Lee, Mark entretiennent avec leurs relatives des relations plus ou moins explicitement conflictuelles) et de la préférence, et mobilisant d’improbables alliances, potentiellement extensibles à l’humanité entière. En celles-ci, il n’est peut-être pas interdit de percevoir comme l’écho de ce que le sociologue Mark Granovetter, dans un article fameux, appelait des « liens faibles »(103) – soit ces relations à faible charge affective ou officielle, d’ordinaire dédaignées, qui bouleversent néanmoins le partage du sensible en vigueur, et laissent entrevoir un modèle possible de société véritablement inclusive – un modèle qui parviendrait perpétuellement à redistribuer les cartes et à réattribuer les places, un modèle où l’Indien cheminerait librement aux côtés des Pionniers et de leurs épouses, le hippie anachronique au cœur brisé d’éternel enfant aux côtés du jeune père bien sous tous rapports.

3. Ni trop près, ni trop loin – comment ne pas « mécrire » le grand poème américain

La constitution de ces étranges micro-communautés dont on pressent l’émergence dans les films de Reichardt dépend d’un réglage délicat – ou de la réponse apportée à cette question : comment ne pas « mécrire » le grand poème américain, celui du Jardin d’Éden, celui du rêve démocratique ? Autrement dit, comment se rapporter au paysage et à autrui sans recourir à la violence, que celle-ci soit tangible ou symbolique ? Emerson le pressentait : l’« éclaircissement » du vaste mystère continental et la réalisation concomitante du projet utopique exigent une juste mesure de proximité et d’éloignement – il ne s’agit ni de « garder ses distances » (fig. 35), comme Meek l’enjoint à Mrs. Tetherow, ni de s’approcher de trop près : difficile équilibre, qui s’atteint d’une part en rédimant la séparation que constatait Miller, c’est-à-dire en récusant cette perspective distanciée, utilitariste, qui réduit tout à une question de fins et de moyens, et d’autre part en s’abstenant de cette contiguïté, de ce corps-à-corps confus qui, chez Kerouac, précipitait dans une gesticulation stérile se résolvant en amertume, en solitude, en inertie malsaine. Le cadastre puritain et la confrontation rapprochée « mécrivent » tous deux la grandiose partition américaine, sabotent la lisibilité particulière que lui prêtait Emerson – l’un par excès de distance et attribution péremptoire de significations pétrifiées, l’autre par excès de proximité et perte dans le non-sens. C’est sur le fil tendu entre ces deux extrêmes que Mrs. Tetherow entend bien évoluer – à équidistance d’un geste de lecture impérieux, s’imposant dans la balourdise et la violence (ainsi procède le discours puritain de la conquête), et du constat désespéré d’une illisibilité radicale (tel qu’il se faisait jour chez Miller et Kerouac). Une scène la voit très littéralement procéder à l’ajustement complexe que requiert cette volonté – s’approchant de l’Indien qui s’emploie à dessiner sur les parois d’un canyon une série de signes cabalistiques (le « monde », comme un écho à Emerson, s’appréhende alors de fait tel un « temple » aux « murs couverts d’emblèmes »…), elle noue avec lui une relation précautionneuse. Le contact qui s’établit à cette occasion procède du crédit accordé au « sauvage », ainsi que l’épingle Meek : Mrs. Tetherow court-circuite de facto la rhétorique péremptoire du cowboy pour placer son sort entre les mains de ce mystérieux compagnon de route, dont la langue et les intentions demeurent jusqu’au bout hermétiques. Aux étranges symboles que celui-ci égrène dans son sillage, elle choisit de ne pas commettre une signification arrêtée, entrant ainsi en conflit déclaré avec la frénésie « déchiffreuse » manichéenne propre à la logique puritaine, qui envisage le monde à la lueur du binôme prétérition/élection (fig. 37). La lecture qu’elle applique aux traces laissées par l’Indien se veut résolument ouverte – soutenue par son mari, elle embrasse avec sérénité sa propre incapacité à définir une fois pour toutes quelque sens que ce soit, quand d’autres pionniers, sous l’influence de Meek, attribuent au « barbare » des manigances forcément destinées à leur nuire.

Dans un texte consacré à la figure de Bartleby et repris dans Critique et clinique, Gilles Deleuze compare le célèbre copiste de Melville au « Célibataire » qu’évoquait Franz Kafka dans les premières pages de son Journal(104) : « Bartleby, écrit-il, c’est le Célibataire, celui dont Kafka disait : ‘‘il n’a de sol que ce qu’il faut à ses deux pieds, et de point d’appui que ce que peuvent couvrir ses deux mains’’ – celui qui se couche dans la neige en hiver pour mourir de froid comme un enfant – celui qui n’avait que ses promenades à faire, mais qui pouvait les faire en n’importe quel lieu, sans bouger »(105). Selon le philosophe, l’immobilité butée du scribe, son désœuvrement, sa solitude, témoigneraient de la recherche énigmatique qu’il mène : au même titre que le célibataire de Kafka, il s’appliquerait, engoncé dans son mutisme, à « trouver le ‘‘lieu de ses promenades’’ »(106) : autrement dit, à inventer une autre Amérique, praticable celle-là, où établir son Home Sweet Home – a place to finally sit still. Les Bartleby que Reichardt met en scène, au cours des moments phatiques qui les voient rompre leur esseulement et s’abandonner à autrui, esquissent un brouillon possible de cette Amérique-là : une communauté nouvelle d’individus volontairement détachés de tout attribut identitaire spécifique, et « capables de ‘‘confiance’’, c’est-à-dire de cette croyance en eux-mêmes, au monde et au devenir »(107) qui renvoie tous les essentialismes à leur vanité imbécile ; « une « société de frères »(108), qui déjoue le régime de la conquête, de l’exclusion et du clanisme (ou « la fonction paternelle »(109), selon l’expression de Deleuze), et s’inscrit en faux « contre les particularités qui opposent l’homme à l’homme »(110). À ce prix seulement, le songe démocratique et l’idéal utopique peuvent avoir un sens : « l'homme est le frère de l’homme, s’il est digne de ‘‘confiance’’, ce n’est pas en tant qu’il appartient à une nation, ni en tant que propriétaire ou actionnaire, c’est en tant qu’Homme seulement, quand il a perdu ces caractères qui constituent sa ‘‘violence’’, son ‘‘idiotie’’, sa ‘‘crapulerie’’, quand il n’a plus conscience de soi que sous les traits d'une ‘‘dignité démocratique’’ qui considère toutes les particularités comme autant de taches d’ignominie suscitant l’angoisse ou la pitié »(111). L’uniformité n’est pas la rançon d’un tel modèle : les particularismes abolis, demeure la singularité des présences, leur « originalité »(112) – un « son » qu’elles rendent, « une ritournelle à la limite du langage »(113), au-delà des attachements définitoires, une petite musique, un supplément ineffable que leur confère la façon dont elles assument leur dénuement. Sous cet angle, d’ailleurs, le dépouillement auquel consentent les protagonistes de Reichardt laisse entrapercevoir le sol commun sur lequel la société rêvée à la base du projet américain, enfin, pourrait prendre appui : la commune vulnérabilité de tous les êtres humains, laquelle résulte, Judith Butler l’a montré, de leur « exposition » à autrui, elle-même liée à la relationalité, c’est-à-dire à la socialité de l’existence incarnée(114). À « l’hubris des États-Unis »(115), à leur « fantasme narcissique de grandeur »(116) qui nie la fragilité intrinsèque à la base de toute vie humaine, succéderait alors une « communauté politique mondiale »(117), fondée sur une éthique de la précarité – d’un « pouvoir-être-affecté ». En toute rigueur, le Peuple souverain du Rêve américain doit virtuellement se confondre avec l’humanité entière – c’est pourquoi la notion de « Peuple » perd peut-être ici son sens, de même que celle de « démocratie », si par ces mots on vise la délimitation d’un groupe, un processus d’identification « démo-graphique » traçant des lignes de démarcation territoriales(118), et procédant au marquage de ceux « qui en sont », et de ceux qui « n’en sont pas ».

Séries iconographiques

Tous les photogrammes reproduits ci-dessous le sont avec l’aimable autorisation de Kelly Reichardt et Vincent Savino (FilmScience) – que nous remercions vivement pour leur disponibilité et leur gentillesse.

Veuillez survoler les images pour obtenir le numéro de figure et cliquer dessus pour les agrandir. Cliquez sur le numéro de figure pour retourner dans le corps du texte.

- Varia : Figures 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 33, 34.

- La présence humaine tend à se raréfier : Figures 4a-4m.

- Dans les marges de la Tradition, une chorégraphie du quotidien : Figures 7a-7b.

- Raison bureaucratique / Déjouer le verbe de l'autorité : Figures 8a-8b ; 9a-9b.

- Les turpitudes de la ville : Figures 12a-12b.

- Mobilité empêchée / Absence de point de fuite : Figures 13a-13c ; 14a-14b.

- Parkings, non-lieux où s’enraye la pulsion voyageuse : Figures 15a-15b.

- Meurtre, dimension sensible du franchissement : Figures 19, 20a-20d.

- Retour au point de départ : Figures 21a-21b.

- Forme presque baptismale de l'acquiescement à la vulnérabilité : Figures 26a-26b.

- Se débarrasser de ce qui ralentit la marche : Figures 29a-29b.

- La parole hégémonique du trappeur : Figures 31a-31b, 32a-32b.

- Garder ses distances ? : Figures 35a-35b.

- La part d'indifférence qu'il faut s'imposer afin qu'existe autrui : Figures 36a-36d.

- Logique puritaine, frénésie déchiffreuse : Figures 37a-37d.

Poursuivre votre lecture sur le cinéma de Kelly Reichardt

- Des Nouvelles du Front cinématographique, « River of Grass de Kelly Reichardt : Evergladed » dans Le Rayon Vert, 9 septembre 2019.

- Maël Mubalegh, « Certaines Femmes de Kelly Reichardt : Kelly’s Cutoff », Le Rayon Vert, 22 février 2017.

Notes