« India Song » de Marguerite Duras : Amour océan

India Song, air éternel, ritournelle océanique. La bourgeoisie occidentale n'a pas d'autre avenir que celui de son ravissement – cri de la bête dans la jungle à un bord et à l'autre chant de rire et de folie de la mendiante indifférente. Soleil cou coupé (selon l'expression d'Aimé Césaire) à l'horizon de la dislocation des bandes image et son en pointant vers l'aurore et l'orient. Occidental dans le film de Marguerite Duras qualifie ainsi un bal en boucle pour les fantômes inconscients d'un cinéma permanent.

Retrouver l'orient, en s'y couchant

Le soleil se couche. Plutôt, il disparaît au milieu de l'écran, le foyer de sa disparition plus haut que la ligne d'horizon. Épiphanie, de quoi est-elle l'objet ? La durée plonge la vue Lumière dans un mouvement anamorphique comme un clinamen tirant le plan documentaire sur la traîne allégorique de la comète. Bazinisme radical quand il se confond comme ici avec le naturalisme de Lucrèce. Transsubstantiation à vue, de l'espace et du temps : à Trouville Calcutta, années 1930 et 1970. Ou plutôt diplopie.

Le disque solaire a l'orangé qui tend vers le rose, le bleu du ciel vire au vert quand ce n'est pas un indéfinissable gris : le monde finit encore une fois mais c'est la dernière fois, encore. Chaque fois unique, la fin du monde. Au milieu du plan qui est le fond de l'image le soleil s'évanouit doucement – c'est un ravissement. L'astre solaire qui est l'étoile centrale du patriarcat couronné devient le signe cosmique de sa dissipation et le désastre de son entropie infiniment promise est un seuil ouvrant la nuit qui est le royaume sans roi des femmes où brûle l'encens. Le soleil disparaît comme il y a des femmes ravissantes que l'on enlèverait en rêvant à leur ravissement – Lola Valérie Stein. Le soleil se couche dans son halo de lait comme la femme est couchée sur les tapis de l'ambassade, auréolée de sa nuée masculine, l'étoile blanche de son sein trouant le noir intersidéral – Anne-Marie Stretter.

L'événement de ce qui arrive en disparaissant, comme le jour est ravi par la nuit, se double de l'autre événement, l'événement de ce qui revient en répétant moins la fin promise qu'il fait toute la différence – la ritournelle folle de la femme du Gange, fosse nomade de tous ses enfants morts, ombre qui échappe à la vue et d'où s'échappe le rire même de la lèpre qui est la vie putride mais plus vivante et vivifiante que la ronde spectrale des décadents cadavériques.

Dans l'image inaugurale, donc, deux folies simultanées qui cependant ne coïncident jamais : l'une qui n'a d'yeux que pour contempler l'intense et fascinant foyer de son désastre ; l'autre qui n'est que voix sans corps ni retour, parole aveugle et rire, chant de la terre, du chaos et du cosmos indistinctement. L'occident en exerçant son empire orbital a certes retrouvé le lit de sa naissance orientale mais pour en faire dorénavant celui de son couchant. La paria quant à elle fait de sa folle ritournelle sa pierre d'orientation vénusienne, l'étoile de l'autre matin qui vient en revenant et en recommençant le commencement, l'éternel retour d'un orient qui fait souverainement la différence en traversant le miroir de la ressemblance pour être indifférent à l'occident.

L'amour là hors

(l'image parlée)

Dans le film India Song qu'annonce La Femme du Gange (1974), il y a déjà, toujours déjà la littérature de Marguerite Duras, un labyrinthe-gigogne qui s'ouvre avec un roman, Le Vice-Consul (1966), qui se poursuit avec la pièce de théâtre India Song (1973), qui s'entretient encore des échos mêlés de L'Amour (1972) comme du Ravissement de Lol V. Stein (1964). Avec la chambre noire du cinéma, le musique silencieuse de l'écriture peut enfin s'ouvrir à l'incantation des voix sans corps et à la chorégraphie ralentie des corps sans voix. La radicale séparation des plaques tectoniques de l'image et du son est plus qu'un décalage pour un démarquage. Plus qu'un décollement, c'est une profonde dislocation dont la modernité, alors partagée avec Jean-Luc Godard et Jean-Marie Straub et Danièle Huillet, arrache à la synchronisation, qui est une double capture de l'image et du son au service technique de la représentation mimétique, des puissances d'expression et d'autonomie nouvelles. L'éden cinéma est celui d'un grand refus, d'un souverain non à la reconstitution. Un non destituant même le régime dominant de la représentation.

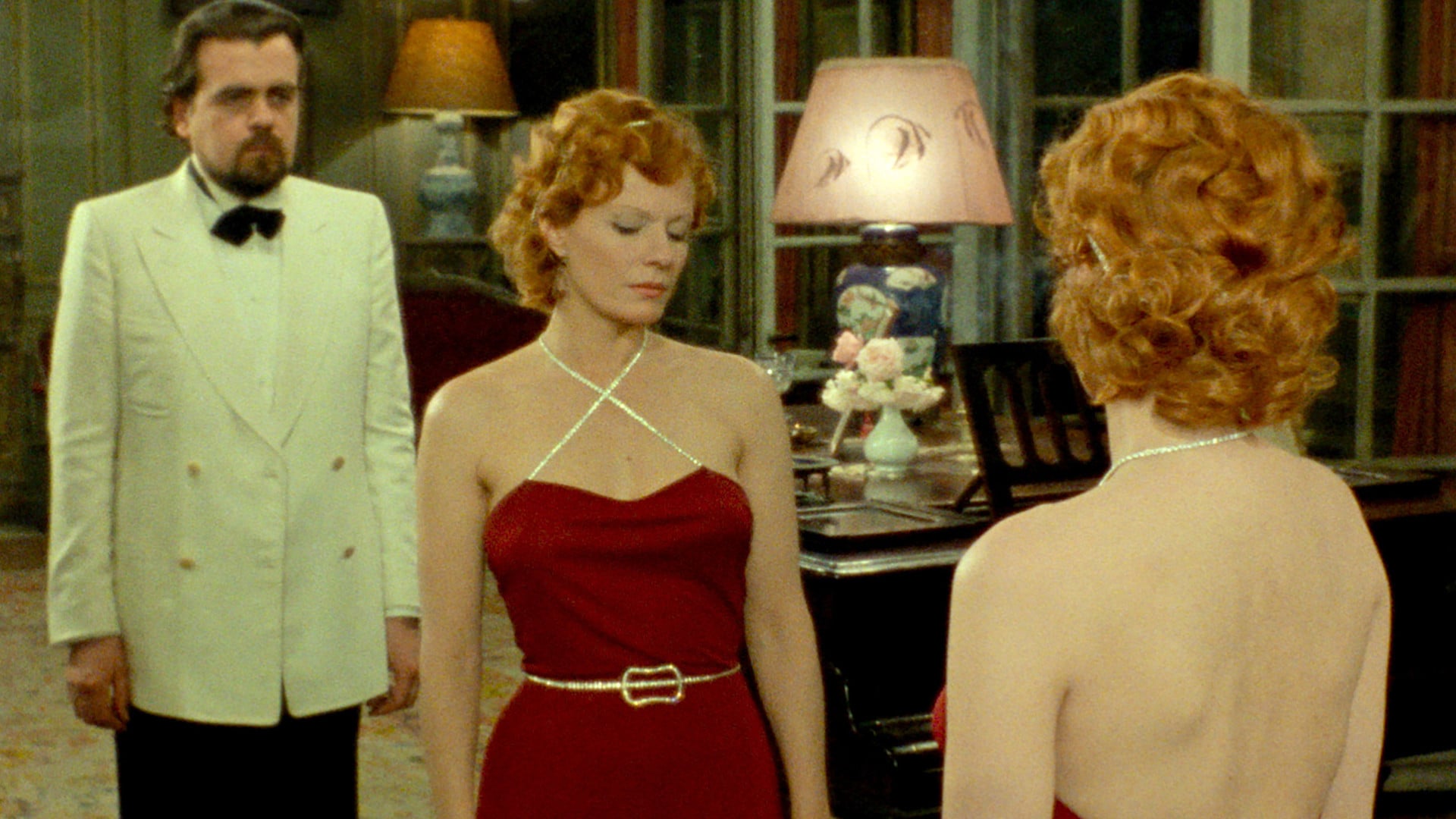

L'image soustraite de la logique synchronique de la représentation est une image émancipée, moins parlante que parlée. Les voix viennent de loin en effet et toujours elles la précèdent et c'est ainsi que l'image parlée fait voir plus que le cinéma parlant montrerait en représentant, c'est-à-dire en organisant la coïncidence identitaire de l'image et du son qui est la vérification organique de leur complémentarité hiérarchique. La dislocation vient dès lors rompre le charme fantasmatique des corps pleins, des temporalités homogènes et des paroles vives. De la littérature au cinéma en passant par le théâtre, la question n'est plus l'adaptation, et la reconstitution ne se voit rien de moins que destituée. La mer gelée est fendue comme le grand miroir du salon en dédouble le théâtre mondain pour y accueillir plus de hors-champ et ainsi creuser dans le champ la fosse commune de la représentation. Avec la destitution de la représentation dans la dislocation des bandes et la raréfaction des points de jonction, d'autres figures peuvent apparaître, figures évanescentes d'une communauté inavouable et désœuvrée. Elles arrivent dans l'intervalle, de part et d'autre de la ligne de dislocation, des deux côtés du miroir dédoublant le plein du plan pour y redoubler le vide de la représentation : incarnations muettes et incantations incorporelles, fantômes et spectres, revenants de la littérature de Marguerite Duras et de son enfance indochinoise, revenants de l'histoire aussi pour un dernier tour de piste avant que le théâtre d'automates et de marionnettes n'accède à l'éternité des étoiles mortes et des lumières fossiles.

Élision des pronoms personnels au nom impersonnel et impropre du « on », césures rythmiques, silences et réitérations monodiques, fixations obsessionnelles sur les noms exotiques comme des mantras chamaniques (Chandernagor, Shalimar, Lahore), cristallisation syntaxique et bruit de fond océanique : on parle et ça imprègne tout, la polyphonie atonale d'un chœur aquatique, sirènes, tritons et ondines. D'abord deux voix de femmes évoquent la femme du Gange, pure présentation en excès à toute représentation, puis le cercle de l'ambassade de France à Calcutta d'étroit s'étend à la réception mondaine qui s'y donne un soir. Et puis d'autres voix intemporelles et parmi elles on reconnaît, outre celles de Benoît Jacquot, Jean-Claude Biette et Françoise Lebrun, la voix de Marguerite Duras, pas moins incorporelle. Le bord extrême des voix est donnée par la ritournelle folle de la mendiante riante du Gange. À son bord opposé, c'est la voix du vice-consul dont la disgrâce fait de lui un autre paria, paria de l'intérieur et non plus de l'extérieur. Son cri d'amour fou comme une bête dans la jungle l'arrache aux cercles concentriques autour d'Anne-Marie Stretter en traçant la ligne d'une radicale excentricité. L'amour fou retrouvé dans le noyau de sa folie, folie impersonnelle et intransitive, est un exil ouvrant un devenir paria, un devenir animal, un devenir ouragan.

En passant, L'Amour fou (1969) de Jacques Rivette a été cet événement dans la vie de Stéphane Tchalgadjieff qui devient le producteur de Out 1 – Noli me tangere (1971), mais aussi et entre autres de Fortini/Cani (1976) de Straub-Huillet, du Diable probablement (1977) de Robert Bresson comme de plusieurs films de Marguerite Duras parmi lesquels India Song, autre histoire d'amour fou.

L'amour fou du vice-consul fait de lui la bête sauvage qui hurle de douleur et d'agonie le nom vrai de la dame double et inaccessible – Anna Maria Guardi. Le prénom de son nom de Venise dans Calcutta désert est le palindrome avérant qu'elle est autant que l'homme qui l'aime d'un amour sans garde ni retour le double de la femme du Gange, tout à la fois morte-vivante, cadavre et immortelle. Le fétiche d'une mousse de cheveux de feu couleur vénitienne traîne d'ailleurs entre deux parures comme un ossuaire. Le cri en question, monstrueux, inépuisable, est l'un des plus bouleversants de toute l'histoire du cinéma, avec celui de Robert Mitchum dans La Nuit du chasseur (1955) de Charles Laughton, de Marilyn Burns dans Massacre à la tronçonneuse (1974) de Tobe Hooper et de Sheryl Lee dans le dernier épisode de la deuxième saison de la série Twin Peaks (1991) de Mark Frost et David Lynch. Ce cri l'est d'autant plus qu'il résonne aussi de l'amour vrai et terrible et impossible de Michael Lonsdale pour Delphine Seyrig qui se retrouvent après Baisers volés (1968) de François Truffaut.

L'amour est un cri de bête, le cri de la bête dans la jungle qui y agonise, mortellement blessée. L'amour est un dehors pour le vice-consul de Lahore, là hors, hors société, hors histoire, hors humanité — horla comme chez Maupassant. C'est aussi un asynchronisme et s'il faut attendre quasiment une heure pour commencer à croire à la possibilité que le vice-consul et l'épouse de l'ambassadeur se parleront en s'entretenant de vive voix, la synchronicité des voix, des corps et possiblement des sentiments révèle vite un leurre sans fond qu'expose à plat la grande mer gelée du miroir. L'amour est un trou noir où disparaît la distinction des voix in et off, c'est une faille avérant la faillite des normes cinématographiques de la reconstitution et de la représentation. L'amour est une trouée, un gouffre abyssal ou intersidéral qui laisse sans voix les corps et sans corps les voix – c'est une dislocation.

Le bal en boucle des fantômes du permanent

(l'occident du monde, son inconscient)

Avec India Song, Marguerite Duras refait pour son propre compte L'Année dernière à Marienbad (1961) d'Alain Resnais d'après Alain Robbe-Grillet. Il faut dire aussi que c'est Alain Resnais qui lui a donné en cinéma le goût de la modernité au moment de Hiroshima mon amour (1959). Autrement dit, elle donne sa version toute personnelle de L'Invention de Morel (1940) d'Adolfo Bioy Casares qui est l'inspiration profonde de L'Année dernière à Marienbad. Il se trouve également que l'écrivain est argentin comme son ami et pair Jorge Luis Borges, comme l'est aussi le musicien Carlos d'Alessio dont la fameuse musique tourne en boucle en tentant de retenir à l'extérieur tant la ritournelle folle de la mendiante rieuse du Gange que le cri de bête du vice-consul amoureux d'un amour sans retour. Moyennant quoi, l'ambassade de France à Calcutta apparaît comme une île bordée par plus d'un océan, indien et océanique, où se projette éternellement le même film qui est la captation de la même pièce de théâtre ou d'un ballet. Ou encore une installation d'art contemporain consistant à transfigurer le gestus pétrifié de la grande-bourgeoisie coloniale française en danse de morts pour l'éternité.

Danse de morts des années 1930, décennie de la révolution trahie et du chaudron historique d'où jaillira le tiers-mondisme ; danse de morts des années 1970 aussi bien, décennie du reflux de Mai 68 comme de l'obscurcissement accentué des utopies communistes et tiers-mondistes au Cambodge, autre ruine indochinoise. L'esthétique de la dislocation du cinéma parlant et des images parlées d'un côté ; de l'autre le grand miroir approfondissant dans le champ le hors-champ qui creuse un vide dans le plein de la représentation : l'une et l'autre soutiennent entre les corps aphasiques et les voix incorporelles, polyphonie atonale et danse ralentie, les échos intempestifs de la dislocation des bandes et de la discordance des temps.

India Song peut alors rejoindre une grande constellation de cinéma qui partirait de La Règle du jeu (1939) de Jean Renoir pour retrouver L'Âge d'or (1930) de Luis Buñuel en rejoignant L'Ange exterminateur (1962) et Le Charme discret de la bourgeoisie (1972), jusqu'à précéder et à certains égards étonnamment préfigurer L'Hypothèse du tableau volé (1979) de Raoul Ruiz d'après Pierre Klossowski et même Shining (1980) de Stanley Kubrick. La bourgeoisie française est une île déserte pour les rescapés du grand naufrage occidental, un radeau de la méduse pour les naufragés du paquebot occident dont le Titanic reste le parangon. L'impérialisme étasunien comme le colonialisme français sont deux expressions historiques différentes du même destin occidental qui se présente tantôt comme un palais en ruines, tantôt comme un hôtel-labyrinthe gelé. Dans les deux cas et toujours l'île déserte est le lieu hors lieu, nomade et atopique, d'un film monté et projeté en boucle parce que le monde où il a été prélevé ne sait pas qu'il a toujours déjà disparu. Comme Dieu pour Jacques Lacan, l'occident est mort mais il ne le sait pas – autrement dit l'occident qui se croit le dieu du monde n'a pas conscience qu'il n'en est que l'inconscient et c'est là encore son inconscience.

La puissance du cinéma de Marguerite Duras, puissance d'invocation plutôt que d'évocation, puissance d'ensorcellement et d'incantation destituant avec la mode alors en vogue de la reconstitution rétro le régime général de la représentation, est d'ordre océanique, absolument. Amour océan, art océanique. Anne-Marie Stretter est une femme-atlantique qui vient avant son pendant masculin, Yann Andréa, L'Homme atlantique (1980). La jungle du Bengale-Occidental peut alors déborder les forêts de Boulogne-Billancourt et la terre battue du terrain de tennis s'alourdir d'une moiteur tropicale jusqu'à l'hallucinatoire. Les bourgeois s'apparentent à des automates dansants, des tigres dans la jungle, des créatures télépathes. Puissance océanique d'engloutissement : après la grande vague du bal jusqu'au cri long de l'amour sans retour vient le temps du reflux. Avec le reflux qui prolonge celui de Mai 68 se dispersent les ruines du passé qui sont celles d'un présent ne durant qu'en agonisant, roman-photo et cinéma classique, Trouville-sur-Mer et cité des Doges, château Rothschild et Indes britanniques, rêve astral colonial et le désastre entropique de son couchant. Occidental qualifie un bal en boucle pour les fantômes inconscients d'un cinéma permanent.

Duras dépeupleuse

La carte finale sur laquelle se clôt India Song est la surface écrite d'une folie impériale dont le tracé a des lacets qui se perdent entre les langues et les noms, les uns engloutis, les autres survivants. De l'autre côté du miroir cartographique où se reflètent le vertige occidental et son nominalisme, c'est la forêt vierge au moment de la mousson, avec ses mendiants et ses oiseaux, ses lépreux qui éclatent comme des sacs de poussières et ses bêtes que rêve de rejoindre le vice-consul. Et la forêt pousse jusqu'à Boulogne-Billancourt où l'usine Renault est une forteresse ouvrière encore glorieuse avant de finir aujourd'hui en château déserté, en palais désossé. La ruine avance d'un pas supplémentaire avec Son nom de Venise dans Calcutta désert (1976) qui reprend exactement la bande-son d'India Song mais le diptyque accentue le vide d'une représentation, représentation évidée pour autant qu'elle est dépeuplée. Le peuple manque, là aussi la représentation politique a fait faillite. Et si le peuple revient c'est hors représentation alors et seulement, là hors, en dehors, dans l'interstice scintillant comme l'aurore des femmes de ménage immigrées qui partent au petit main après avoir fini de nettoyer les bureaux parisiens et de la grande exclamation mutique des grottes pariétales de Lascaux – autre cri sublime, celui des Mains négatives (1979).

Il n'y a pas que Samuel Beckett à avoir proposé un dépeupleur : Marguerite Duras, sa complice des éditions de Minuit, est en cinéma aussi une grande dépeupleuse. Avec elle également, le séjour des corps allant chacun à la rencontre de son dépeupleur est assez vaste pour chercher en vain et assez retreint pour que toute fuite soit vaine. Fidèle à l'événement de Mai 68, Marguerite Duras est comme son ami Maurice Blanchot une figure du grand refus et de l'autre nuit à laquelle aucun jour ne succède, l'autre nuit qui est celle du dehors. Dislocation radicale des bandes image et son, destitution de la reconstitution et non à la représentation avant le noir de L'Homme-atlantique et l'arrêt du cinéma après Les Enfants (1985). Cinéma fini, soleil couché : folle insolence de Marguerite Duras qui se serait épuisé à en épuiser radicalement les possibilités, poussant le cinéma à son occident à seule fin de retrouver le berceau de son orient (l'image parlée invite en effet non seulement à revenir au cinématographe Lumière mais à renouer avec les tableaux statiques du cinéma muet pour entièrement les renouveler en actualisant certaines de leurs virtualités, corps sans voix et voix sans corps).

India Song, air éternel, ritournelle océanique. La bourgeoisie occidentale n'a pas d'autre avenir que celui de son ravissement – cri de la bête dans la jungle et blessée à mort, chant de rire et de folie de la mendiante indifférence au destin de l'occident. Soleil cou coupé à l'horizon de la dislocation des bandes pointant vers l'aurore et l'orient.