Godard, l’enfant qui n’en revient pas

Il y a des hommages qui sont des assassinats. Que tout hommage, comme toute lecture, soit trahison, nous pouvons l’entendre. Mais quand la servitude volontaire guide la trahison, ne s’exprime plus que l’oubli actif du trahi : une liquidation totale. La plupart des capsules vidéo publiées sur Microciné à l’été 2023, en un cycle Godard posthume, nous présentent les manières par lesquelles s’opère cette liquidation totale : lecture d’une fiche Wikipédia, répétition d’un savoir d’archiviste, exhibition autosuffisante de sa propre ignorance, énumération de clichés sur Monsieur Jean-Luc en lieu et place d’une poursuite d’idées passant par le nom Godard. De quoi ne pas en revenir, de tristesse et de colère, à trouver une telle unité de ton, front commun de la liquidation, sur une chaîne Youtube qui, la chose n’est pas commune, est d’ordinaire riche du métissage de ses propositions. Mais c’était sans compter sur la proposition vidéo d'Alexia Roux et Saad Chakali, qui d’un même geste défendent la pensée qui, en ce temps-là, était arrivée sous le nom de Godard autant qu’ils laissent espérer d’autres printemps de la vie dont on ne revient pas.

« Et trois ou quatre fois l'an je revenais, ne sachant pourquoi, seul, pour les contempler, non pas seulement Grand-père et Grand-mère mais eux tous, profilés sur le fond du vert luxuriant de l'été et l'embrasement royal de l'automne et la ruine de l'hiver, avant que ne fleurisse à nouveau le printemps, salis maintenant, un peu noircis par le temps et le climat et l'endurance mais toujours sereins, impénétrables, lointains, le regard vide, non comme des sentinelles, non comme s'ils défendaient de leurs énormes et monolithiques poids et masse les vivants contre les morts, mais plutôt les morts contre les vivants; protégeant au contraire les ossements vides et pulvérisés, la poussière inoffensive et sans défense contre l'angoisse et la douleur et l'inhumanité de la race humaine. »

(Faulkner, Sépulture Sud, 1954)

1 + 1 = 1, 1 + 1 = 2

Microciné avait réussi jusqu’alors à donner un lieu, sans jugement de valeur, à des voix éminemment contrastées sur le cinéma : des plus officielles, « autorisées » dirions-nous si nous faisions encore valoir ce vieil argument de l’autorité, aux plus sauvages, issues des tubes et dont certaines semblent émaner directement d’une chambre bien solitaire. D’un côté donc, des Rancière, Bégaudeau, Burdeau, Sojcher, de l’autre des Borat8, PAM, Ju de Melon, Sir Oderable. Aucun jugement de valeur à porter ici, les voix s’expriment d’où elles peuvent, avec les moyens du bord.

La série consacrée à Godard se pare toutefois d’une asymétrie inhabituelle. Le projet initié par l’éditeur de la chaîne, Samir Ardjoum, ne donne principalement voix qu’à des youtubeurs. Pourquoi pas, dira-t-on, la chaîne regorge déjà d’autres propositions sur le cinéma de Godard, de cénacles fort éloignés des tubes. Plus problématique à notre sens est le choix éditorial de donner à entendre la voix de youtubeurs qui ne semblent franchement pas avoir vécu la moindre chose avec le cinéma de Godard. Que Godard ne leur parle pas, c’est leur affaire. Mais curieusement, ne rien avoir à dire, n’empêche ni de parler, ni de recevoir l’aval d’un éditeur (on rira peut-être ici de notre grande naïveté). S’il eut mieux valu décliner l’offre de Microciné, passer son tour, laisser la voix à ceux qui, fut-ce même par le conflit, ont rencontré un petit bout de ce qui est passé sous le nom de Godard, les youtubeurs contactés par Samir ont fait le choix de bavarder de tout, pour certains en allant jusqu’à produire le plus évident contresens qui puisse être commis à propos du cinéma de Godard, ouvrageant des phrases dont la teneur peut se résumer à « Godard c’est ».

À toute fin de simplification, nous observerons deux stratégies adoptées par les youtubeurs afin de tout dire : stratégie du savant, stratégie du solipsiste. Commençons par la seconde. Je n’sais rien, mais j’dirai tout pourrait en être le gimmick. Sir Oderable n’hésite ainsi pas à dire, les yeux dans la caméra, qu’il n’a pas tellement vu de films de Godard, qu’il n’en verra d’ailleurs guère davantage (évoquant au passage une certaine « flemme »). De quoi pourra-t-il donc parler ? A défaut d’avoir rencontré Godard, ou même de lui avoir donné un peu de temps en regardant ses films, Sir Oderable bavarde, c’est-à-dire qu’il produit un acte de communication à propos d’un acte de communication. Signe des temps, ô combien, Sir Oderable nous parle de « ce Suisse un peu aigri » et de ses interventions à la télévision. Comme tout quidam qui n’aurait pas le moindre intérêt pour le cinéma de Godard, ou le cinéma tout court, a pu s’amuser du Godard de télévision, Sir Oderable retient de Godard un Suisse aigri quittant parfois précipitamment les plateaux télé, personnalité publique décorant le PAF. Un contresens plus loin, ce sont ces actes de communication, en forme de coup de pied au cul de la communication, que Sir Oderable retient pour ériger Godard en « incarnation du cinéma », ce que serait le cinéma s’il s’était fait homme. En somme, « Monsieur Jean-Luc communique à la télé » vaut pour « Godard est l’incarnation du cinéma ». Un autre commentateur, JuDeMelon, se fend d’un long « Godard, Godard, Godard, Jean-Luc Godard, par où commencer », avant de se gargariser d’une série de punchlines sur Jean-Luc et Anna, façon Paris Match, assénées avec un ton qui laisse entendre qu’il s’écoute plus parler qu’il ne cherche à dire quoi que ce soit. Tant pour Sir Oderable que JuDeMelon, ce que l'on nommera bien à propos "source d’information" vient principalement de la télévision (ou de sa version digérée par Youtube), ce « tube qui charrie des signaux » et « remplit le besoin de désir des gens »(1). Et en effet, le moi s’y donne entière satisfaction. Rien ne déborde, rien ne le déborde : 1+1 = 1.

Autre stratégie, celle des savants. Certaines capsules vidéo présentent quelques grandes lectures de fiches Wikipédia, plus (PAM, qui s'avère être un brillant pédagogue) ou moins (Borat8) velues. Des fiches certes, parfois, à l’exactitude factuelle indubitable, mais à la vérité à peu près nulle. Court ou long, le propos est rapidement inaudible à force de ne répondre à aucun problème. La parole sans problème transforme les images en fait, archives, techniques narratives, comme si tout était joué, pour l’éternité, une morbide éternité entendue comme la stricte répétition du même. Au mieux le lycéen se réjouira-t-il peut-être de découvrir, pour la première fois de son existence, quoi que bien mal à propos, quelques boulevards théoriques à propos de Brecht et la distanciation, tarte à la crème de l’analyse cinématographique du cinéma de Godard s’il en est. Précisons. Si le propos prétend à la rigueur théorique, il n’en demeure pas moins inopérant : il ne se dit de nulle part, de rien ni de personne ou quoi que ce soit. Le problème n'est pas tant de parler de distanciation à l'occasion d'une traversée du cinéma de Godard. Le problème est qu'il n'y a pas de problème, et donc pas de temps pour la problématisation, et à la fin pas de temps du tout : ne se dit que l'identique, l'éternité du toujours-déjà joué, sans place laissée à quelque destinataire que ce soit. Il n'y a plus qu'à répéter, sans perte, le juste discours. Dans la même absence de temps, la distanciation devient procédé, et non plus une puissance qui déterritorialise et retérritorialise je-ne-sais-quoi à travers l'histoire, si l'on veut parler comme Deleuze, en même temps que Godard ne fait plus jamais qu'utiliser la distanciation en lecteur averti de Brecht. Il n'est pas réducteur de dire que seule La Chinoise est un film brechtien, comme l'affirme PAM avant d'étendre le cachet "brechtien" à d'autres films de Godard, il est plutôt réducteur de faire de la distanciation un procédé technique hors terre et temps, et de donner le cachet "brechtien" à certains films de Godard au nom de leur utilisation de ce qui a d'abord été réduit à un procédé technique. Information partout, cinéma nulle part (et n’osons même pas les gros mots d’expérience, de vie ou de pensée), on peut difficilement se tenir plus loin de ce que pourrait encore nous dire Godard, de comment ça arrive dans Godard(2) Plus de points au Trivial Pursuit, quelques phrases chics pour briller en société, de meilleures chances de passer à Question pour un champion(3). Voilà tout ce qui se dit là. « Des images toute », comme le dirait Didi-Huberman, en l’occurrence dans ce cas une série d’énoncés sur image qui se veulent définitif, structurellement aussi morts que définitif, par leur forme même d’énonciation. Une lecture d’image qui est aussi un autodafé du Livre d’image, et du cinéma avec, produisant un savoir cumulatif qui procède par addition d’images toujours-déjà lues qui, dès lors, deviennent aussi strictement expliquées qu’improductives, consommées dirait-on encore en termes plus godardiens(4) : 1+1 = 2.

L’appel lancé par Microciné n’avait d’autre consigne qu’une « totale liberté ». Une liberté que l’éditeur de la chaîne a tenu à respecter jusqu’à la publication de ce qui témoigne de tout, sauf de la liberté. Car c’est tout, sauf une expression libre que nous entendons dans ces témoignages de la servitude volontaire : soumission à l’ego qui raconte sa jouissance dans la consommation et la production de signaux, soumission à un savoir mort, une lecture d’image, dont seuls les maîtres froids (ou ceux qui souhaitent le devenir) tirent intérêt et pouvoir. À l’écran défilent des youtubeurs qui nous racontent de bien des manières qu’ils n’ont, à la vérité, aucun rapport avec le cinéma de Godard, qu’ils n’en approcheront aucune image, qu’ils répètent l’unique parole qui possède l’homme signalétique ou l’image-toute qui se travestissent sous le nom de Godard. En cœur, ils nous disent Godard comme ils disent Lustucru(5). De la pensée ne reste que la culture, des noms que des enseignes publicitaires : la pensée, le cinéma et Godard sont bel et bien morts…

1 + 1 = 3

… pour eux.

Une proposition sauve le cinéma de Godard, en même temps qu’elle fait boiter ce cycle qui jusqu’alors prenait la forme d’une liquidation totale. Une proposition qui défend les puissances d’un mort éternellement vivant contre des énoncés morts vivants : un Godard Harpocrate, sous le montage d’Alexia Roux et Saad Chakali. Ni commentaire, ni explication, cette proposition vidéo n’a pas comme mode d’expression « moi et Jean-Luc » ou « Godard c’est ». Silencio est le premier mot du film, à peine audible, chuchoté. Aussitôt après, par effet de montage, l’index d’un maître qui se dresse et montre est capté par un Indien dont l’index d’abord tendu vers le ciel est rendu à la terre. Le film poursuit sa dialectique avec une Bécassine à l’index levé, qui croisera l’index levé du Saint Jean Baptiste de Léonard de Vinci, un index levé qui « n’est dès lors plus le geste autoritaire de celui ou celle qui commande, ordonne ou juge mais une invite au mystère »(6) Et ainsi de Jean-Luc Godard, qui rompt avec le geste autoritaire du maître cinéaste qui, jusqu'alors, ne produisait jamais que « l'image de l'empereur romain qui désigne : "celui-là". »(7)

Le silence, donc, d’abord. Le dessin de Bécassine tend à effacer la bouche, une Bécassine silencieuse ? Certes, le nom de la célèbre bonne peut dire la naïveté d’une bécasse autant que la parole entravée par le maître. Bécassine, d’origine modeste, est au service d’une marquise, et comprend mal la langue des maîtres. Mais on ajoutera aussitôt que le silence de Bécassine tient de la perplexité devant les montages présupposés des mots et des choses commis par ces maîtres au quotidien. La métaphorisation du monde agit comme un écran, une façon de ne plus voir, entendre ou penser ce qui se dit, un recouvrement des choses dans des images clichées. Or, le démembrement des métaphores qui prétendent dire le monde à l’instant même où elles contribuent à son recouvrement tient du pouvoir des bécasses : un pouvoir qui déstructure le langage jusqu’à sa matière même, quand, par exemple, une Bécassine « s’escrimant contre les murs » troue le béret d’un garçon boucher comme on troue une syntaxe et que, matériellement, le texte d’accompagnement commentant le dessin est coupé en deux(8). C’est que le nom de Bécassine dit aussi la littéralité, un nom donné et reçu par nécessité et par accident, à Clocher-les-Bécasses alors qu’un vol de bécasses passait par-là, quand bien même le nez de Bécassine, courtaud, n’a rien du nez d’une Bécasse. Le nom est autant second degré dans la bouche de l’oncle qui le donne, que premier degré dans celle de Bécassine qui ne lui donne aucun sens au-delà du rapprochement littéral d’un vol de bécasses et d’une naissance. De Bécassine à Godard, un rapport littéral au langage désœuvre la lecture des images, en même temps qu’il met en défaut une certaine maîtrise passant par le bon ordonnancement des mots et des choses. Le flux réductionniste du sujet à prétention solipsiste ou du savant à prétention totalisante s’arrête lors de rencontres incongrues.

Au silence succède une série d’index levés. Le personnage populaire de Bécassine, le bas si l’on veut, rencontre le Saint Jean Baptiste de Léonard de Vinci, le haut si l’on veut. Le Dieu Harpocrate invite au mystère. Que l’on se garde toutefois de comprendre ce mystère comme quoi que ce soit de déjà constitué dont seuls les plus fins exégètes assureraient le dévoilement. Le mystère ne se dévoile qu'à être confondu avec le secret. Ainsi du Mépris, dont nous verrons quelques images dans Godard Harpocrate (là encore à la suite d'un silencio extrait du même film), « film simple et sans mystère » selon les mots de Godard, du moins si l'on réduit le mystère à ce qui se dévoile : « (...) Le Mépris m'apparaît comme l'histoire de naufragés du monde occidental, des rescapés du naufrage de la modernité, qui abordent un jour, à l'image des héros de Verne et de Stevenson , sur une île déserte et mystérieuse, dont le mystère est inexorablement l'absence de mystère, c'est-à-dire la vérité. »(9) Si l’on reprend la problématique de la maîtrise (et du discours des maîtres, ainsi que les lecteurs de fiches Wikipédia), on pourrait, à la manière de Rancière, pointer que l’un des enjeux de ce Godard Harpocrate, maître ignorant, n’est pas celui du maître savant, détenteur d’un savoir inaccessible, ne livrant jamais ses derniers secret, condamnant les élèves, ou ici, dans le cas de Godard, les spectateurs, à n’être jamais que des perpétuels apprenants en déficit d’un savoir toujours-déjà constitué. Non. Tout est là, à même la surface, et le mystère en procède même, sans arrière-image. Même face aux montages d'images les plus totalisants qui soient (ou les explications les plus bétonnées de significations), nous ne pouvons pas présupposer l’effet qui surgit d'une rencontre avec quoi que ce soit, l'arrière-image, le secret, la signification, la sur-image, n'importe quoi qui prétendrait en finir avec ce mystère de l'absence de mystère. Les systèmes abrutissants des images de pouvoir, images de maître qui en méritent à peine le nom, aiment à se le faire croire(10), mais le silence et l’index levé des Bécassine de ce monde ne témoigne pas seulement d’une incompréhension dans les termes de la maîtrise (« je peine à faire le chemin qui me sépare de ce qui m’est proposé, mais je finirai par rejoindre, sans perte ni déplacement, ce point de savoir à force de travail »), mais aussi, voire surtout, d’une mise en suspens de la parole devant ce qui arrive, et cet inexorable mystère de l'absence de mystère.

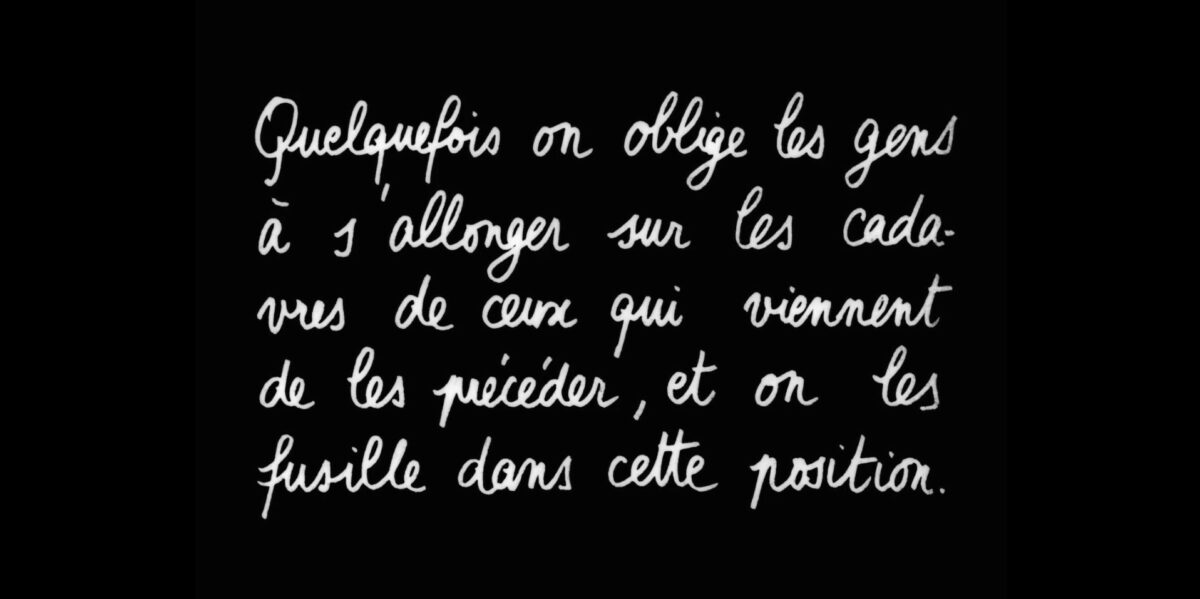

Vient alors le temps retrouvé, dans lequel tout peut à nouveau se produire à nouveau frais(11). Sur l’image de Bécassine, Alexia Roux et Saad Chakali font entendre la première partie de Buch der Klänge, Livre des sons pourrait-on littéralement traduire, composé par Hans Otte. La même composition qu’utilisera Godard dans Le Livre d’image, comme un pendant au livre d’image. Dans ce film, au sortir d’une séquence surimprimant un fusil mis au bras d’une juive portant l’habit de déporté (du moins c'est tout ce que notre modeste savoir nous permet d'en voir), avant que celle-ci ne rencontre une bouillie digitale de rails de chemin de fer, le spectateur découvre un homme (interprété par Jean Gabin) qui fait ses au revoir à un être aimé, courant, en pleine nature, le long du train s’échappant dans le fond du plan (32 minutes). Une voix, en off, fait entendre les mots d’ouverture de Sépulture Sud de Faulkner, en insistant sur eux tous, défense des morts contre les vivants, printemps. La même bande son reviendra encore, au-delà du générique de fin du Livre d’image, pour accompagner les images d’un homme au visage masqué, qui danse, un peu maladroit, avec une jeune dame. Les deux séquences sont extraites du Plaisir de Max Ophüls. Outre certaines affinités de surface que l'on peut s'amuser à trouver entre Godard et Ophüls – la littéralité, la description plus que la lecture d’image, la contradiction(12) – nous insisterons ici sur un certain amour qui se soutient de ne pas s’abimer dans la consommation. Le faire est amoureux quand il ne défait pas le mystère par quelque consommation que ce soit : le vieil homme qui cache son âge, continue à goûter aux bals et aux charmes des dames et de la jeunesse ; les dames d’une maison dont le narrateur hésite à la qualifier de « close » qui, charmeuses, n’en gardent pas moins une dignité d’apparat et se refusent à se donner en pâture au premier venu. Eternelle jeunesse de ce qui arrive entre les vivants et les morts qui ne se consomment pas. On comprend autant que la consommation déçoit, quand bien même elle peut faire mine de rassurer : le peintre du troisième volet du Plaisir oublie le mystère de l’image de Joséphine, aperçue autrefois comme un "habillé montant un escalier", plutôt qu'un nu, alors que très vite il la fait redescendre, dans le même plan, presque nue déjà, pour mieux la consommer. À l’inverse, la fille de joie en voyage à la campagne, devant dormir seule, s’inquiète de l’absence d’un homme à ses côtés, elle qui ne dort jamais seule. Mais cette vacance de la consommation ordinaire laissera place à une rencontre et un amour partagé avec un enfant qui, seul aussi mais autrement, a besoin d’être rassuré. Une rencontre sans consommation. C’est enfin et surtout ces images reprises dans le Livre d’image. Le personnage interprété par Jean Gabin dans le second volet du Plaisir s’est entiché d’une des filles de joie. Il ne pourra y avoir de consommation, autant que les images resteront non marquées, mystérieuses, au bord de quelque chose. Et qu’importe si le mystère n'est préservé que par l'aide de secrets de polichinelle, si la dignité fut protégée par nombre de masques auquel le spectateur veut bien croire. Derrière ces masques, si l’on espérait encore trouver le fin mot de l’histoire, on ne trouvera de rien d’autre que ce qui se consume et se consomme, une consomption intégrale de corps déjà en partance pour d’autres trains, mortuaires. Le Livre d’image se veut un peu espérant, cheminant de la consommation intégrale et la fin de toute histoire à la résurrection de toutes les histoires (Le livre d'image, comme tout, commence par un remake).

Plus rapidement, nous tracerons encore une autre ligne, plus secrète celle-là, peut-être même un peu forcée par notre trait ? Nous évoquions l'utilisons de la composition d'ouverture du Livre des sons de Hans Otte en ouverture du film proposé par Alexia Roux et Saad Chakali. Le son est aussi bien "timbre", il s'agit de la matière sonore hors des rets de ce qui les rendrait "musique" ou "harmonie" ou quelque unité autre que le son lui-même. On dira aussi bien de cette composition de Otte, pour commencer, qu'elle ne donne pas à entendre un son juste (selon quelque règle de composition que ce soit), mais juste un son. Un son non marqué, autant que faire se peut, comme il était aussi difficile de construire une image non marquée. Plus encore, de construire une image, ou un son, qui n'abolisse pas le mystère : silence, question, problème, production d'une troisième image ou d'un troisième son qui passe entre les deux premiers, la problématisation comme réponse à un affect, la co-naissance de l'objectif et du subjectif plus que la prétendue connaissance subjective de l'objectif : « If sounds were given space, if they were given room to breathe and allowed to resound, if they were accepted like other manifestations of nature, then they could begin to reflect the world...and a listener might recognize himself and life in them. »(13) Un pas plus loin, et s'il s'agit de hasard nous le dirons objectif, Alexia Roux et Saad Chakali utilisent le premier mouvement de Sonate pour viole et Piano n°4, Op. 11 (Phantasie) de Paul Hindemith, dont on entendra aussi quelques notes dans le Livre d'image, pour accompagner la dernière partie de leur film. Et en parallèle, les images de Harpo Marx, dans A night in Casablanca (1946), dont la main est appuyée contre un bâtiment, auquel un agent de l'ordre demande s'il croit là soutenir le-dit bâtiment qui ne tardera pas à s'effondrer lorsque Harpo cessera, de fait, de le soutenir. Au risque de l'interprétation, ou par jeux analogiques, nous nous plaisons à y voir cette subjectivité dont toutes les constructions ne sont que des châteaux de carte, devenant dangereux lorsqu'ils s'objectivent comme obstruction à la liberté. Il faut construire ces châteaux, mais ils entravent tôt ou tard le mouvement d'une vie qui, sans cesse, conspire à les déplacer, si pas les démolir. Et la sidération est d'autant plus grande que nous entendons, dans le film d'Alexia Roux et Saad Chakali, le passage de Otte à Hindemith, qui a enseigné la composition à Hans Otte, avant que ce dernier ne s'éloigne résolument des accents néo-classiques que l'on peut entendre chez le maître. (Dé-re)faire.

On ne dira pas plus tout ce qui sépare cette proposition d’Alexia Roux et Saad Chakali des autres capsules du cycle Youtube : le silence contre le bavardage, ce temps-là de la question (on dira aussi bien de l’affect ou du rayon vert) contre l’éternité morbide du tout et du toujours-déjà (sujet solipsiste ou savant archiviste), la liberté (l’amour, la joie ?) retrouvée contre la servitude volontaire. Protéger les morts contre les vivants passe par tout cela, comme on dit au Rayon Vert qu’il s’agit de sauver ce qui s’oublie (ce qui se consomme ?). Mais il convient aussitôt de préciser, comme nous avons insisté sur tout ce qui sépare le mystère de l’exégèse : ce qui menace de s’oublier n’avait jamais encore été écrit, ni même traduit de quelque manière que ce soit dans la claire lucidité de la conscience d’un sujet. C’est depuis l’ombre portée par un affect, un rayon vert, que quoi que ce soit se fraye un chemin vers un sauvetage. On ne sauve pas ce que l’on sait, mais ce qu’on ne sait pas, ce qu’il est impossible de savoir. Ainsi, 1 + 1 = 3 peut tenir, pour le spectateur, de la rencontre de deux images, aussi éloignées soient-elles, qui, par leur rapport, en appellent d’autres. Dans cette rencontre, le spectateur n’est pas un être qui apporterait ses affects et ses images pour en nourrir d’autres, ou du moins ça n’est pas le plus important. Le spectateur n’apporte pas ses affects comme il porte les attributs du sujet, sentiments ou goûts qui trouvent leur place dans les causeries du salon littéraire. Il se fait opérateur d’un sauvetage parce qu’il est d’abord saisi par l’impossibilité de faire la lecture d’images (1 + 1 = 2) ou de se rabattre sur le moi qui s’auto-commente à l’infini (1+1 =1). Le solipsiste dira « mes affects », Le Rayon Vert dira les affects, et l’écriture portera nécessairement ensuite la signature du sujet, d’un nom, plus ou moins perdu ou retrouvé. Godard, croit-on du moins, a tant travaillé à libérer les images des captures du sujet : solipsiste ou savant (autre contresens : que le cinéma de Godard serait « intellectualiste »), sans pour autant se complaire dans une fausse objectivité de choses. Ça pense, entre deux images ; ça insiste sur le sujet, à travers l’affect qui en signale le passage (le passage d’un rayon vert); ça se sauve enfin, en faisant ce film ou ce texte, voire en disant ces mots, en ce temps-là. Mystère sans dévoilement, mystère comme suspension et production, mystère comme troisième image ne cessant de se faire. Qu'est-ce que le rayon vert, rien. Que veut-il, tout. Que peut-il, quelque chose.

Dans un petit texte intitulé "Vu par le boeuf et l'âne"(14), aussi condensé que puissant, à propos d'un tableau de Georges de La Tour, Le nouveau-né, comme un prélude à Je vous salue Marie, Godard exprime avec fulgurance et verve littéraire les enjeux : la terre, l'effroi, le mystère et la parole inter-dite. Une parole qui n'épuise pas le mystère, se dit depuis le mystère comme lieu inépuisable de production, entre (inter) deux dire. De la pratique de la contradiction qui fait boiter la syntaxe de ce texte, ou de la littéralisation dont le titre porte la trace, outils parfois nécessaires pour rédimer une image (de quoi que ce soit), Godard s'arrête à l'interdit : deux pour faire trois, le réel et l'imaginaire, le corps et l'esprit et l'affect qui se dit entre. Et une main, sur le tableau de La Tour, qui en reste autant interdite : levée, peut-être prête à caresser le corps du nouveau-né, peut-être se retenant encore, prête à beaucoup mais ne faisant rien encore. Pas trop vite, le temps. Nous remercions Alexia Roux et Saad Chakali, eux tous, profilés sur le fond du vert luxuriant de l'été, d’avoir introduit un peu de mystérieux silence et de temps dans ce brouhaha d’images et signaux rapidement consommés. S’y engouffre un peu d’air (d’éther), un chuchotement, pour commencer, peut-être. Une pensée retrouvée, dont l’affect agit comme un aiguillon sur le spectateur. Godard ou l’enfant qui n’en revient pas.

---

Vous avez déjà vu un enfant qui n’en revient pas ? De cet objet que l’adulte ne regarde même plus et qui, parce que peut-être posé un peu différemment sur cette table, ou tout autre chose, marque le regard de l’enfant avec une force que l’on peine encore à comprendre ? Vous avez vu cette main qui se met devant la bouche ? Incapable de dire, bien que ne parlant pas encore, mais déjà pris par la force d’un affect qui lui indique que quelque chose, là, se joue, tout en mettant la main à la bouche tant l’histoire n’est pas encore prête et insiste d’autant plus sur le sujet. Je dois tout ça à mon fils, qui me l’a montré, et m’a rendu un peu moins vieux. Nous devons tous ça à Godard, qui n’en est jamais revenu.

Notes