« Edward aux mains d'argent » : La Revanche Policière de Tim Burton

L’imagination de Tim Burton est policière : elle juge, hiérarchise, oppose, nie. Elle est aussi animée par un esprit de revanche. « Edward aux mains d'argent », considéré pourtant comme un des meilleurs films du cinéaste, présente déjà toutes les caractéristiques de cet imaginaire policier.

« Edward aux mains d'argent », un film de Tim Burton (1990)

Le talon d'Achille d'un cinéma qui accorde une place importante à l'imaginaire et au merveilleux se situe peut-être dans la confrontation avec les autres formes d'imaginaires que cette imagination rencontre lorsqu'elle étend sa toile. Elle aurait tendance à dévaluer, caricaturer voire tout simplement nier les imaginaires qui ne lui ressemblent pas, ainsi que toute personne, au premier coup d’œil, qui serait de son point de vue dénuée d'imagination, comme si cela était possible. Plusieurs films de Tim Burton, Edward aux mains d'argent en tête, traduisent ce constat. Ils en jouent même délibérément puisqu'ils permettent au cinéaste d'afficher sa singularité incomprise et de prendre sa revanche sur ceux qui lui ont collé un étiquette durant sa jeunesse. Comme nous avons essayé de le montrer dans un précédent texte, l'imaginaire de Tim Burton est policier : il juge, hiérarchise, oppose, nie. C'est un imaginaire qui se mérite et qui semble avoir besoin de se déployer en opposition avec autre chose que lui-même. Tout le monde ne peut pas y accéder, à l'image de ces pauvres gens aux goûts mainstream, ces sales gosses narcissiques, ces ados abrutis par la bière ou ces pères beaufs fans de baseball qui peuplent sa filmographie. Ce phénomène n'est pas lié à la trajectoire décadente qu'a connu le cinéma de Tim Burton. Il était déjà pleinement à l’œuvre dans Edward aux mains d'argent, qui est pourtant considéré comme son film le plus personnel et un des meilleurs films des années 90. Or, dans Batman, une commande réalisée un an plus tôt, cet imaginaire policier s'efface au profit de l'unité diégétique héritée du comics où les imaginaires des personnages se retrouvent égaux entre eux. Faudrait-il alors revoir la filmographie de Burton au prisme de l'opposition entre film personnel et film de commande ? Ses films ne sont-ils pas plus riches et stimulants lorsqu'ils laissent au placard leur esprit revanchard ?

« Edward aux mains d'argent » et son imaginaire policier

Le prologue d'Edward aux mains d'argent présente l'enfant burtonien par excellence. Il neige et le petit ange est couché bien au chaud dans son lit en attendant que sa grand-mère lui raconte une merveilleuse histoire. Ce sera celle d'Edward, une créature inachevée créée de toute pièce par un inventeur qui habite dans un château surplombant une petite banlieue américaine. Celle-ci se caractérise par la multitude de couleurs qui s'en dégagent, tout y semble joyeux et agréable. Mais il ne faut pas s'y tromper : derrière les apparences se cache un quotidien triste et sans saveur. Les maris partent travailler à la même heure pendant que les femmes restent au foyer à pinailler et converser entre elles. Peg (Dianne Wiest) nous fait la visite du quartier. Vendeuse de produits cosmétiques, elle se rend sans succès chez ses "amies" avant de prendre la décision farfelue de monter jusqu'au château. Dans le rétroviseur de la voiture de Peg, celui-ci apparaît, en opposition avec les couleurs de la banlieue, dans toute sa laideur. Sauf qu'une fois sur place, Peg est accueillie par un magnifique jardin où chaque plante est taillée à la perfection. Tim Burton installe ici une première opposition. Vu de loin, le château ne mérite pas le coup d’œil, il est même plutôt effrayant. Une fois sur place, par contre, ce qui était dissimulé à l’œil de l'individu maussade d'en-bas se dévoile dans toute sa splendeur : ce jardin secret n'était pas accessible pour tout le monde. Peg trouve Edward dans le grenier. Il dort sur un lit entouré de photos découpées dans des magazines. Ce petit détail prouve qu'il possède un univers bien à lui en opposition avec les intérieurs froids de la banlieue. Seule Kim (Winona Ryder), la fille de Peg, a une chambre aussi décorée que la sienne. Ce n'est pas un hasard s'ils tomberont amoureux puisque ils ont au moins en commun un imaginaire riche.

Peg décide donc d'amener Edward en ville et de le loger dans sa propre maison. Ce drôle d'individu déchaîne rapidement les passions autant que la curiosité des femmes du quartier. Une d'entre elles, Joyce (Kathy Baker), sort du lot. C'est la nymphomane et la figure la plus singulière. Peg n'a pas d'autres choix que de présenter Edward pour qu'il soit accepté par la communauté. Joyce en fait directement une proie potentielle tandis qu'Esmeralda (O-Lan Jones) menace les habitants du danger que représente sa venue. Esmeralda est présentée mystérieusement une première fois à sa fenêtre où quelques bougies et autres objets sont posés sur la tablette. Serais-ce un personnage à l'imaginaire singulier ? Plus tard, on découvre que c'est en réalité une chrétienne fanatique dont Tim Burton se moque ouvertement. Si l'intérieur de sa maison est richement décoré, ce n'est qu'au nom d'un culte grotesque et pathologique qui sert à lui faire porter la casquette de "folle du village". Joyce, elle aussi, se voit présentée comme un personnage maladif, notamment dans la célèbre scène où Edward lui coupe les cheveux. "L'innocence d'Edward révèle de plus en plus explicitement les désirs pervers de l'American Way of Life" (1). C'est alors "le contraste entre rituel de mort/amour et la quotidienneté de la situation qui fait le piment de la scène : l'horreur tranquille, l'horreur que chaque habitant retourne en une jouissance" (2). Toute la problématique est là. On peut se contenter de la critique qu'Edward aux mains d'argent adresse à l'American Way of Life ou s'y opposer farouchement en soulignant à quel point Tim Burton dénigre des imaginaires différents du sien au lieu d'y reconnaître simplement des créatures d'un autre univers. La nymphomane ou la fanatique ne sont-elles pas dotées d'un imaginaire tout aussi puissant et capable de réagencer des mondes ? Burton préfère en tout cas les juger que de les mettre sur le même pied d'égalité que son imaginaire merveilleux dont Edward est l'incarnation.

Outre la petite communauté, Peg doit aussi faire face à son mari et ses deux enfants. Kevin (Robert Oliveri), le fils, est le contre-exemple de l'enfant du prologue à qui l'histoire est racontée. Il est le genre d'enfants que Tim Burton adore détester. Il ne semble en effet pas croire au merveilleux, il est bien souvent impoli, insensible, discrètement méchant et ne tisse aucuns liens d'amitié avec Edward. Leur seul moment de complicité apparaît lorsque Kevin présente Edward à sa classe. Mais là encore, il est difficile de penser qu'une amitié s'est créée entre eux tant Kevin donne l'impression d'exposer une bête de foire super cool. Jamais il ne laisse entrer Edward dans son imaginaire comme l'aurait fait un bon enfant burtonien (ou spielbergien). C'est à nouveau là que se situe le problème : Kevin ressemble à un enfant anesthésié à l'imaginaire pâlot. Comme son père, il semble intéressé par le baseball et aime se réfugier avec un ami dans la cabane de son jardin. Vers la fin du film, lorsqu'Edward est en fuite, il sort de la maison d'un voisin pour rentrer chez lui. Il passe alors devant un grand dinosaure taillé par Edward. La musique, au ton plutôt sombre, souligne une surprenante étrangeté, un peu comme si Kevin avait peur du buisson taillé en forme de diplodocus. Ce plan énigmatique et presque détonnant par rapport à l'ensemble du film ne semble avoir pour but que d'opposer définitivement le jeune garçon à l'imaginaire de Tim Burton. Plutôt que d’accueillir les merveilles d'Edward et de les utiliser pour (re)peupler son imaginaire, il les voit comme des choses terrifiantes et étrangères.

Edward aux mains d'argent propose de considérer l'imaginaire de Tim Burton comme un remède à la pauvreté de l'American Way of Life. C'est d'ailleurs sur papier la belle idée du film : rendre virale l’énergie créatrice d'Edward. Cette viralité débute évidemment par une opération de substitution d'imaginaire. Lorsque Edward effectue sa première création, il se trouve à côté de Bill (Alan Arkin), le mari de Peg, qui écoute le baseball affalé dans son transat. La bande-son prolonge les applaudissements du public qu'on entend à la radio sur un plan montrant Edward posé devant son premier dinosaure. Un imaginaire est supplanté par un autre ; bien que Tim Burton ne semble pas accorder beaucoup de poids à l'imaginaire en place (le plus commun et le plus éloigné du sien). Edward devient ensuite rapidement le chouchou du quartier en taillant non seulement les plantes, mais aussi les chiens puis les cheveux des femmes. Il apporte une touche sauvage à ce monde trop bien ordonné. Très vite, pourtant, "dans ce monde hostile où on assassine avec le sourire, une menace sous-jacente, un renversement de situation se transformera en haine féroce" (3). Tim Burton explique que ce retournement de situation, et la critique sociétale qui l'accompagne, lui vient de son enfance. "Pendant toute mon enfance je me sentais bizarre. Il y avait quelque chose d'étrange qui planait dans cette ville. Les gens étaient amicaux, mais uniquement en surface. Comme s'ils étaient forcés de l'être" (4). Outre la haine de l'autre, à l'image d'un autre beauf du film, Jim (Anthony Michael Hall), le petit ami débile de Kim, on ne voit pas ce qui empêche Edward de redonner vie à ce petit quartier. Tim Burton semble nous dire qu'au fond personne, dans ce petit monde, n'est digne de pouvoir accueillir la singularité de son imaginaire.

Lors du barbecue organisé par Peg, tous les voisins se moquaient déjà gentiment d'Edward dans un climat d’hypocrisie générale. Et quand il s'enfuit après un quiproquo, les habitants ont peur. Personne ne part à sa recherche et tout le monde souhaite qu'il ne revienne jamais. Bill, perché sur son toit en train d'installer les décorations de Noël, témoigne de la même nonchalance qui a été la sienne durant tout le film. Le plus incompréhensible reste la réaction passive de Peg. Alors qu'elle ramène Edward sans aucune raison chez elle, elle l'abandonne tout aussi subitement jusqu'à disparaître du récit. Comme ses voisines, elle reste cloîtrée chez elle et demande à Bill de partir à la recherche d'Edward. Pourquoi retourne-t-elle sa veste ? Si Tim Burton n'aime pas répondre aux questions touchant à la logique de ses films (par exemple : "Mais où Edward s'est-il procuré glace ? Je réponds sans attendre : "Allez revoir tels pères, telle fille"!" (5)), il est quand même surprenant de voir ce personnage central, de surcroît tout à fait disposé à faire entrer Edward dans son imaginaire, disparaître sans raison et assumer un retour à son quotidien qu'elle n'a peut-être jamais voulu abandonner. Tim Burton préférait sans doute souligner en premier lieu l'opposition irréductible entre l'imaginaire d'Edward et l'imaginaire décadent de la banlieue américaine, voire son absence d'imaginaire tout court. C'est pourquoi la viralité laisse place à l'emmurement. Edward retourne dans le grenier de son château en incompris voué à vivre pour toujours loin des hommes perfides. C'est du haut de son jardin secret qu'il fera tomber la neige et enchantera ceux qui, à l'instar de l'enfant du prologue, croient toujours au merveilleux.

La marchandisation de l'imaginaire burtonien

Cette première analyse avait pour but de montrer comment fonctionne l'imaginaire policier de Tim Burton. Il est possible d'aller encore plus loin : Edward aux mains d'argent permet également de considérer cet imaginaire comme une marchandise. Rien de nouveau ici depuis Marx ou le célèbre Kulturindustrie de Adorno et Horkheimer, les œuvres circulent dans un flux de capitaux à l'intérieur d'innombrables marchés. Rien n'y échappe ou presque. Il est amusant de voir comment Tim Burton a transformé son imaginaire, sa patte et son univers macabre en un produit indépendant et exportable sous différentes formes. L'imaginaire d'un cinéaste peut-il se détacher du film où il s'exprime ? Énoncée dans ces termes, l'idée paraît ridicule. Pour la mettre à l'épreuve, il faut prendre en compte au moins deux facteurs. Le premier consiste à opérer une distinction entre deux façons dont l'imaginaire prend possession du récit et du monde dans lequel l'histoire est racontée. Le merveilleux (ou le surnaturel, le futurisme, etc.) peut soit entrer en opposition avec une réalité mainstream ou dépourvue de fantaisie (Edward aux mains d'argent), soit il est partagé par tous les personnages qui baignent, au départ, à égalité dans un seul et même monde (les deux Batman, par exemple). Cette distinction ne recouvre pas exactement celle qui existe entre le fantastique et la science-fiction, puisque une dystopie de SF peut déployer un imaginaire policier et le cinéma fantastique, s'il contamine une réalité qui ressemble à notre monde, peut très bien se passer du principe d'opposition entre imaginaires pour fonctionner. Nous voyons ici qu'il s'agit d'un choix que beaucoup de cinéastes ne font pas : lorsqu'une critique de la société américaine est distillée dans un film, elle ne s'exprime pas forcément par le canal de l'opposition. Souvent, les populations sont opprimées, lobotomisées ou manipulées par un régime politique qui leur impose une existence mainstream. Il n'y a évidemment rien de tout cela dans Edward aux mains d'argent puisque le squelette du récit est articulé par un cinéaste conscient de juger sans fondement ni explication l'imaginaire de la classe moyenne américaine.

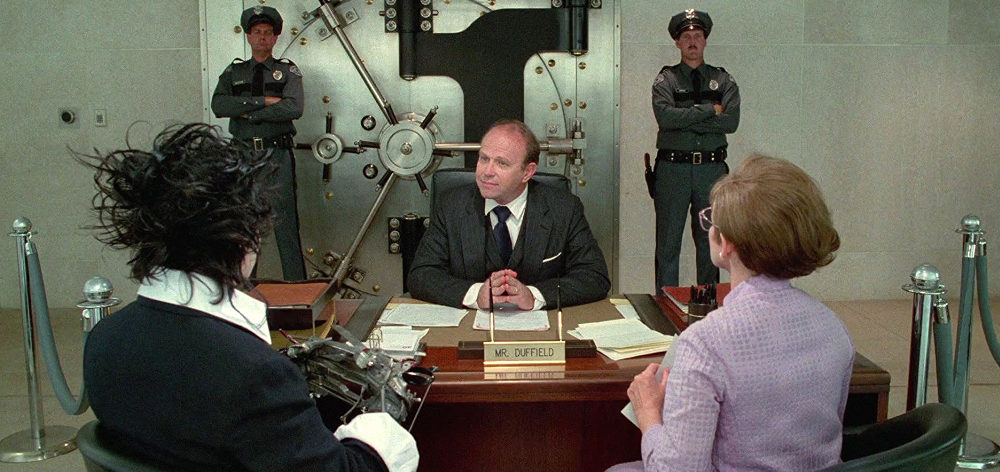

Le second facteur qui intervient est la façon dont l'imaginaire est directement récupéré par les rouages de l'économie libérale. Dans le petit quartier d'Edward aux mains d'argent, tout est soumis au régime de la marchandise. Le but est de gagner de l'argent pour assurer son confort et être accepté par la communauté. Dans ce contexte, l'imaginaire devient ouvertement une denrée comme une autre. Edward aux mains d'argent offre un exemple parfait de cette transformation de l'imaginaire en marchandise. Après avoir attiré la curiosité du voisinage, Peg et Bill sont bien obligés de faire quelque chose d'Edward. Bill, en bon père américain, parle assez tôt de faire de l'argent comme si c'était le seul moyen de donner un sens à l'existence de la drôle de créature. Peg pense alors ouvrir un salon de coiffure où Edward pourrait exercer ses talents tout en gagnant de l'argent. Elle le traine d'abord à la banque afin d'obtenir un prêt avant de lui trouver un commerce à remettre où il pourrait rapidement s'installer. Elle l'emmène aussi chez un psychologue pour voir s'il est apte à exercer une activité. Cette balade dans les entrailles du monde libéral se termine par un passage en télévision (dans un talk show vulgaire à l'américaine) où le pauvre Edward finit par craquer sous le poids de la pression. On pourrait voir dans cette courte parenthèse du récit l'expression d'un imaginaire capitalisé. Peg, qui a plus de cœur que son fils, traîne Edward moins comme une bête de foire qu'une sorte d'artisan dont elle veut embellir l'existence. Bien sûr, Tim Burton dénonce clairement cette mascarade qui malmène sa créature tant aimée. Pourtant, et non sans ironie, c'est par les coupes qu'introduit son imaginaire policier dans la réalité que cette marchandisation d'Edward est rendue possible. S'il n'y avait pas deux mondes en opposition, deux imaginaires, deux manières de répondre à l'incursion de la féérie dans la réalité, ce recyclage de l'imaginaire burtonien dans l'économie libérale n'aurait pas lieu d'être. Tim Burton ne semble pas voir que sa critique de la société américaine s'applique aussi à son propre imaginaire, un imaginaire qui ne se fond pas dans le décor mais le surplombe, avec sa viralité et son fonctionnement totalitaire.

Cette hypothèse ne tient plus lorsque le cinéaste abandonne son esprit revanchard et critique. Lorsqu'il accepte de réaliser plusieurs films de commande comme Beetlejuice (1988), Batman (1989) et Batman, le défi (1992), son imagination se met au service du seul et unique monde dans lequel le récit se déroule (l'unité diégétique du film), le monde des personnages que l'imaginaire policier Tim Burton ne segmente plus. L'imagination macabre du cinéaste trouve un terrain d'expression idéal dans le Gotham poisseux et corrompu de Batman. Le film est ainsi conforme à la noirceur du comics. Ce monde dystopique appartient au registre de la science fiction et tout le monde y (sur)vit selon les règles qu'il impose. Les quatre personnages principaux sont dotés d'imaginaires propres qui ne sont ni hiérarchisés, ni jugés selon un principe moral (le degré de merveilleux sur l'échelle de l'imaginaire). Il y a ainsi l'imaginaire fou du Joker ; celui, plus ténébreux, de Bruce Wayne ; celui de la photographe Vicki Vale (Kim Basinger) et, enfin, celui du reporter Alexander Knox (Robert Wuhl) qui rêve de remporter le prix Pulitzer. Quatre imaginaires différents donc, mais égaux entre eux. Dans Beetlejuice, qui est plus proche d'Edward aux mains d'argent, un couple décède dans un accident de voiture et se voit condamné à hanter leur maison. Lorsque des acheteurs farfelus s'y installent, ils vont essayer de les chasser le plus vite possible mais c'est l'inverse qui se produit : le film va lentement rapprocher les morts et les vivants autour d'une coexistence heureuse au sein de la maison. Tim Burton fait pourtant d'abord du personnage de Winona Ryder une sorte de double de lui-même. Elle sera au début la seule personne capable de voir les fantômes, et cela parce que son imaginaire macabre lui permet de croire au surnaturel... Cette hiérarchie typiquement burtonienne s’effritera assez rapidement. Les parents, jugés sévèrement au début, à l'instar de l'attaché de presse coquet de la mère, seront reconnus dans la singularité de leur imaginaire. Beetlejuice se termine par une scène de joie contagieuse : on se dit alors que le cinéma de Tim Burton a peut-être manqué un train. Qu'aurait pu réserver cette ouverture à la joie et la bonne humeur, le partage et la féérie d'un vivre-ensemble bricolé de singularités fortes ?

« Edward aux mains d'argent » : la revanche de Tim Burton ?

S'il n'est pas question ici d'éclairer Edward aux mains d'argent à la lumière des déclarations que tient Tim Burton sur sa vie personnelle – cela fait deux siècles que Sainte-Beuve est derrière nous – ou sur les conditions du tournage, il est néanmoins intéressant de se pencher sur certains de ses propos car ils permettent de mieux situer l'origine de cet imaginaire policier. Le cinéaste aime se présenter comme un étranger un peu farfelu aux propos incompréhensibles que les studios regardent avec des yeux écarquillés (6). Cette impression de marginalité, Tim Burton la connaît depuis sa jeunesse où Edward aux mains d'argent prend sa source. "Adolescent, j'avais énormément de mal à communiquer avec le reste du monde, à lier des relations avec les autres, et ma personnalité n'avait rien à voir avec l'impression que je donnais. Je me trouvais, comme tant d'autres, dans l'impossibilité d'exprimer les sentiments que j'éprouvais. Edward veut lui aussi toucher ce qui l'entoure, mais ne peut le faire, son désir créateur est en même temps un désir destructeur" (7). Jusqu'ici, rien d'anormal, il est logique qu'une création puisse résonner avec une situation vécue durant l'adolescence. Très vite, pourtant, ce désir créateur (pour reprendre les mots du cinéaste) se trouve entaché par la revanche, voire une certaine forme de haine, qui présuppose que sa marginalité soit considérée comme un antidote à sa perception désenchantée du monde. "Je me suis rendu compte très jeune que la tolérance n'était pas chose répandue. On doit, très tôt, s'aligner sur certains schémas, en tout cas aux États-Unis. Dès notre premier jour d'école, on nous explique que celui-ci est intelligent, mais que celui-là ne l'est pas ; que celui-ci est normal, mais que celui-là est bizarre. On te fait entrer immédiatement dans des catégories. C'est dans mon agacement face à ces "principes" que j'ai puisé Edward aux mains d'argent" (8).

Outre le fait que ces propos soient tout à fait arbitraires (nous pourrions sans difficulté comparer sa situation à la nôtre), ils révèlent un mal-être profond qui va se traduire conjointement par une attaque frontale contre la banlieue petite-bourgeoise dans laquelle il vivait adolescent. "Grandir dans ces banlieues, c'est grandir dans un univers sans histoire, sans culture, sans passions. Les gens écoutaient de la musique – mais l'entendaient-ils vraiment ? On avait l'impression que tout leur était profondément indifférent" (9). L'ado de l'époque a-t-il poussé les portes de chaque maison de son quartier ? A-t-il palpé l'ambiance latente d'une atmosphère a priori superficielle pour porter ainsi un tel jugement ? Nous retrouvons clairement ici la base de la critique que nous formulons au cinéaste : ce dernier aurait largement sous-évalué l'imaginaire potentiel des personnes qu'ils jugent comme incapable du moindre écart de conduite, du moindre saut dans un imaginaire aussi riche que le sien. Le pauvre Tim n'avait pas le choix, "du coup, il fallait ou bien se fondre dans la masse et renoncer à une grande part de soi-même, ou bien posséder une vie intérieure et donc se couper des autres" (10). Cette phrase effrayante mériterait de longs développements. Si elle traduit l'état d'âme de Burton, elle ne semble valoir que pour lui seul. Elle contient tant de colère, de présupposés et de jugements qu'il est pratiquement impossible de voir en Edward aux mains d'argent autre chose qu'un moyen d'exprimer ces différents ressentiments. On comprend mieux pourquoi Burton, au même titre qu'Edward, fait le choix de se caparaçonner (11).

C'est ici qu'intervient Jim, le petit ami de Kim et rival d'Edward dans la conquête de son cœur, dont nous n'avons pas encore beaucoup parlé. Dans le final d'Edward aux mains d'argent, Edward le tue et beaucoup de critiques ont reproché à Tim Burton ce qui s'apparente à une revanche. Le principal intéressé ne dément pas : "Je pense que j'ai dû satisfaire là un fantasme de vengeance qui remontait à la fac ou au lycée. Je crois que ça m'a fait du bien" (12). Avec de tels propos, il est difficile de mettre en doute une théorie de l'imaginaire policier à l’œuvre chez Tim Burton. Celui-ci ajoute encore que "ces types me laissaient pantois. Je songeais : et ce sont ces types-là qui ont toutes les filles ! Et ce sont ces gars-là qui nous représentent, alors que ce sont de vrais psychopathes" (13), avant d'expliquer qu'il s'est rendu à une réunion d'anciens élèves où il a pu constater que les marginaux et les souffre-douleurs avaient réussi leur vie à l'inverse des caïds de l'époque ! (14). Les rouages de l'imaginaire policier sont ici clairement visibles : il s'agit de dévaluer une autre forme d'imaginaire dont la critique ne comprend pas les tenants et les aboutissants. Et si ses gros bras avaient leur propre imaginaire et une intériorité aussi riche que celle du cinéaste ? Jamais le cinéma de Tim Burton ne va à la rencontre de ceux à qui il dénie une vie potentiellement riche. La conclusion sans appel du cinéaste résonne avec la fin d'Edward aux mains d'argent : "En réaction à cet univers dans lequel j'ai vécu toute mon enfance, j'ai choisi une manière de me placer au-dessus, d'être en dehors, d'aller au-delà, de vivre dans un lieu qui ne ressemble pas à un intérieur de boîte à chaussures (15)" (16).

Pour ne pas conclure : Tim Burton, un imaginaire taillé pour la science-fiction ?

En guise de conclusion, nous pourrions avancer l'idée que l'imagination de Tim Burton n'est jamais aussi fertile que lorsqu'elle renonce à sa "touche personnelle" qui consisterait en partie à introduire une critique ratée de l'American Way of Life. Celle-ci fonctionnerait mieux si elle incriminait un pouvoir ou une cause extérieure justifiant l'uniformisation des êtres humains. L'art macabre de Tim Burton trouve donc dans les films de commande un agencement où le merveilleux peut se déployer dans l'ensemble de l'univers diégétique sans devoir procéder à des coupes dans la réalité ou mettre en opposition des formes différentes d'imaginaire. On peut évidemment ne pas partager cette analyse et continuer de célébrer l'imaginaire foisonnant de Tim Burton et sa capacité à nous émerveiller. Il ne faut pas oublier qu'il est l'un des rares cinéastes à pouvoir donner vie aux inventions les plus fantasques de son imagination, ce qui le rend précieux à bien des égards. Mais un cinéma de l'imaginaire peut aussi très bien s'exprimer sans l'esprit revanchard, élitiste et policier que nous avons décelé chez Tim Burton. Il existe autant d'imaginaires qu'il n'y a d'êtres humains. On peut en détester beaucoup, les moquer, les renvoyer éventuellement à leurs propres limites, mais les reconnaître et les explorer seraient déjà une première étape. Il reste au cinéma beaucoup de formes d'imaginaires à apprivoiser, en sachant qu'il s'agit d'un des terreaux le plus fertiles pour parler de la réalité elle-même et éviter les pièges du naturalisme. Le cinéma de Tim Burton ne semble pourtant pas concerné par tout cela : il évolue dans son propre monde où le produit de son imagination est roi. La réalité y surgit seulement pour être critiquée et moquée car la vraie vie réside peut-être uniquement dans l'imaginaire.

Pour poursuivre la lecture autour de Tim Burton

- Guillaume Richard, « Tim Burton, Policier de l'imaginaire et Fossoyeur de freaks », Le Rayon Vert, 12 septembre 2017.

- Guillaume Richard, « Dumbo de Tim Burton : L’Éléphant qui réenchante les Regards », Le Rayon Vert, 7 avril 2019.

Notes