« Koolhaas Houselife » : Des trois petits cochons aux aguets dans le vestibule du temple

Koolhaas Houselife d'Ila Bêka et Louise Lemoine, premier film de la série Living architectures, ou les subversions du documentaire d'architecture contemplatif : par la comédie (œuvre maculée), le jeu (œuvre expérimentée) et la sensualité (œuvre hantée).

Koolhaas Houselife, un film de Ila Bêka et Louise Lemoine (2008)

« Lorsque l’intellect de l’homme est possédé par l’amour divin, lorsqu’il tend de tous ses efforts pour parvenir jusqu’au sanctuaire le plus secret, lorsqu’il se porte en avant de tout son élan et de tout son zèle, entraîné par Dieu, il oublie tout, il s’oublie lui-même, il ne se souvient que de Dieu et est suspendu à lui […] Mais lorsque l’enthousiasme tombe et que le désir se relâche de sa ferveur, il redevient homme, en s’éloignant des choses divines, rencontrant alors les choses humaines qui sont aux aguets dans le vestibule du temple. »

(Philon d’Alexandrie, Des songes, II, 232)

Parmi les séries documentaires consacrées à l'architecture, Architectures (Richard Copans, Stan Neumann), fait très certainement figure de modèle, à tout le moins au sein de l'ensemble des espaces francophones et germanophones dans lesquels Arte la diffuse depuis 1996. Le regard y est principalement contemplatif, d'une contemplation qui fait entendre l’origine grecque du mot : theoria. Cette modalité du regard n'est pas sans charrier quelqu'ambigüité qui achoppe au devenir des civilisations et cultures. La theoria du philosophe grec antique, dont on trouve peut-être les développements théoriques les plus aboutis chez Aristote, ne s'épuise nullement dans ce qu'on appelle aujourd'hui le plus communément "théorie", et que l'on opposerait à "pratique". Il s’agit au contraire d'un long travail qui engage l'homme entier lorsqu'il cherche à mener sa vie sous la conduite de l'esprit. En d'autres termes, l'activité dite "théorétique" est affaire de conversion de soi, de mode de vie.(1) À l'inverse, la theoria contemporaine fait résolument entendre le travail du savant en chambre, œuvrant dans un univers que l'on qualifie volontiers d'abstrait, c'est-à-dire globalement coupé de tout ce qui se dit à hauteur d'homme. Comme si la théorie n'était qu'un corpus de savoirs morts qui ne nous concernent pas (ne concernent pas "nous", c'est-à-dire la formation de "sujets" singuliers), qui se racontent sur le mode abstrait d'un langage répétant autrement (dans le meilleur des cas) le monde concret.(2) Quelque part entre ces deux extrémités qui composent l’ambiguïté du mode contemplatif, le cœur gros de la Grèce antique et le corps immergé dans l'actualité folle du contemporain, Copans et Neumann chantent les noces du Beau et de l’intelligible, du Beau comme objet de connaissance, du Beau comme se révélant peut-être même en tant que travail de la connaissance. Ils mettent ainsi la pédagogie au service de la conversion d’un regard, un regard dès lors à même de percevoir en contemplation, dans l’union de la Beauté et du savoir. On sait que les mathématiciens, les plus platoniciens d’entre nous aujourd’hui, disent encore qu’il existe de « beaux problèmes », de « belles démonstrations »...

Comme souvent, les modèles appellent tant l'admiration que la subversion. La série Living Architectures, lancée par Ila Bêka et Louise Lemoine il y a une dizaine d’années, témoigne très certainement de ce double rapport, mais se pose également comme le pendant complémentaire à la série de Copans et Neumann. Il s’agit d’un « ensemble de films qui essayent de développer une manière de regarder l’architecture qui tourne le dos à la tendance actuelle consistant à idéaliser la représentation de notre héritage architectural. »(3) À l’inverse de la tendance contemplative, toujours menacée de prendre le chemin d’un idéalisme morbide — celui que l’on trouve dans l’expression du sens commun : « idéaliser » —, qui pourrait mener à considérer le bâtiment comme une œuvre achevée et auto-suffisante (cet objet pour le savoir mort) que la pédagogie permettrait alors seulement de rejoindre par la construction d’un regard contemplatif, Bêka et Lemoine insistent sur l’ouverture fondamentale des bâtiments à tout ce qui les traverse : dans la série Living architectures, il n’y a d’œuvres qu’habitées, et parfois même hantées. Il s’agit, en d’autres termes, ceux de Louise Lemoine, d’envisager « des bâtiments iconiques sous une forme vivante.»(4) Geste de barbare civilisé qui, sans méconnaître le concept traditionnel de l’œuvre d’art qui emprunte vaguement à l’antique modèle contemplatif, le subvertit pour autant quelque peu en réinvestissant l’œuvre inerte par le vivant qui l’habite ou la hante, en « rencontrant alors les choses humaines qui sont aux aguets dans le vestibule du temple. » Aujourd’hui riche de 16 films, réalisés sur près de dix ans, la série offre bien des vies à l’architecture. Récemment acquise par le MoMa(5), c’est l’occasion pour nous d'en revoir l'œuvre initiale, intitulée Koolhaas Houselife. Peut-être encore méconnue du public cinéphile, elle ne demande pourtant qu’à sortir des circuits toujours trop confidentiels des universitaires et érudits, toujours trop intimidants des musées et de l’art vidéo.

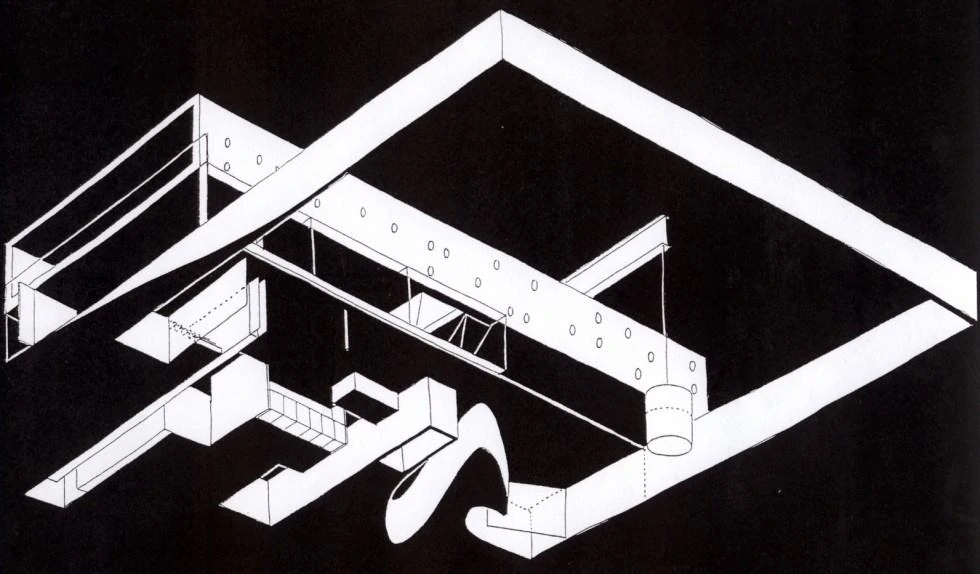

Projet OMA : Une « Maison à Bordeaux »

C’est l’histoire d’une curieuse maison sise à Floirac (Gironde), près de Bordeaux. Le projet de villa a été commandité à Rem Koolhaas par Jean-François Lemoine, devenu paraplégique à la suite d’un accident de voiture. Construite entre 1994 et 1998, la « maison à Bordeaux » est déjà considérée comme un des chefs d’œuvre de l’architecture. D’ingéniosité, très certainement : la villa est organisée autour d’une pièce montée sur un vérin hydraulique, une pièce-ascenseur, par laquelle Monsieur Lemoine peut évoluer sur les trois niveaux de l’habitation. L’ensemble présente un haut degré de sophistication technique, allié à la pureté des grands espaces vitrés modernes, inondés de lumières. Mais pas seulement, d’eau également, que la villa prend de toutes parts. En procède une concurrence de regards : de l’œil du visiteur guidé par le prêtre-architecte, au corps de Madame Lemoine révélant la sensualité d’un espace, en passant par les luttes comiques du technicien de surfaces — comme il se dit aujourd’hui —, Ila Bêka et Louise Lemoine font se heurter les modes de perception de l’architecture, réveillant ce qui, encore appelé « monument » par les uns, "œuvre" par les autres, menaçait déjà de n’être que cimetière marin.

Contemplation : l’œuvre visitée

Si les trois petits cochons ne concevaient de bâtisse qui ne soit une réponse à la violence du monde, c’est-à-dire une bâtisse qui ne soit d’abord protection, il est fréquent aujourd’hui de concevoir l’architecture comme œuvre d’art. Ce que l’on met derrière le concept d’œuvre d’art ne cesse de se transformer dans l’histoire, mais il n’empêche que celui-ci permet toujours de sortir « quelque chose », ici un bâtiment, de l’horizon commun de l’utilité. Le concept d’œuvre d’art permet d’arracher le bâtiment au regard monocentré des trois petits cochons, de laisser exister le bâtiment autrement que dans sa dimension d’abri. On parlera ainsi diversement d’une maison en technicien de l’architecture, en esthète des matières, en historien de l’art, en savant du Beau. Que le profane n’y entende rien ne change rien au respect religieux qu’il peut afficher devant l’architecture saisie sous le concept de l’œuvre d’art. Il n’y a plus de main à mettre dans ce qui n’est plus même un logis, il n’y a plus qu’un regard contemplatif qui, s’entêtant de Beauté et d’intelligence — cette Beauté intelligible qui ne serait plus que pléonasme — finit par oublier toutes les figures de l’ennemi — de la fureur des éléments à l’hostilité du vivant. Ainsi, on visite des bâtiments sans intention de les acheter, sans intention de s’y réfugier, sans intention aucune si ce n’est contempler. Et le bâtiment fait monument se donne lui-même à la contemplation, se fait tout entier objet de contemplation, car le temps, les institutions, les prix, ou le nom de l’architecte lui ont conféré une aura. Le spectateur doit dès lors contempler une œuvre d’art selon le concept d’art qui prévaut la plupart du temps dans les musées. Œuvre de musée, œuvre muselée, qui ne se prend qu’avec des gants — pour peu qu’on puisse la prendre. « Ne pas toucher », et parfois même « ne pas photographier ». On regarde, et on se tait. À la fin, il n’y a peut-être plus même place pour la theoria dans la contemplation. On ne comprend plus rien, mais on regarde, religieusement. On se fait petit, et on attend que la Beauté passe. Les monuments, on le sait, sont toujours un peu « aux morts » — il faut chuchoter pour ne pas les réveiller.

Si le rapport de contemplation ne s’épuise pas nécessairement dans la réception passive d’une Beauté coupée de toute theoria, c’est ainsi que le bâtiment élaboré sous la direction de Rem Koolhaas, se visite à l’entame du film de Bêka et Lemoine — religieusement. Il ne s’agit pas tant de stigmatiser des individus — on ne sait diable pas ce qu’ils ont dans la tête —, mais d’indiquer la pente dangereuse sur laquelle menace de glisser le rapport contemplatif à l’architecture faite « œuvre d’art ». La problématique initiale semble ainsi duchampienne : c’est le concept d’œuvre d’art que l’on contemple ou, en d’autres termes, la réalité problématique de l’œuvre d’art est dissimulée sous le concept qui nous la fait voir comme œuvre. Ainsi, on n’entre pas tant dans la « maison de Monsieur et Madame Lemoine », alors même qu’ils y habitent toujours, on ne rend certainement pas visite à nos amis, non, nous visitons ce qui est devenu, sous le concept de l’œuvre d’art : « maison à Bordeaux ». Mais comment aurions-nous pu voir l’intérieur de cette maison sans ce concept d’art ? C’est lui qui nous permet d’entrer effrontément chez des inconnus en nous dissimulant sous la cape magique de l’art, cape sur laquelle est brodé en lettres d'or le signe du concept : « maison à Bordeaux ». C’est bien lui qui nous permet de nous introduire chez des particuliers afin de visiter leur maison sans l’intention de l’acheter, et sans rendre visite à des amis. C'est dire que le concept d’œuvre d’art permet de neutraliser l’intrusion que suppose la pénétration dans une propriété privée, encore habitée, faite temple de l’architecture. On se met alors à douter de la contemplation, celle-ci pourrait bien être vecteur de neutralisation.

Le doute est renforcé par un ensemble de petites bizarreries qui trouent la cape magique du concept d’œuvre d’art, des bizarreries qui introduisent également de l’hétérogène dans le film de Bêka et Lemoine qui faisait mine — jusqu’alors — de ressembler aux documents contemplatifs sur l’architecture. Ainsi, pour commencer, l’expression même de « maison à Bordeaux » pourra faire rire, comme si elle se riait du concept de l’œuvre d’art. On dit « maison à Bordeaux » comme on dit « les demoiselles d’Avignon » : ce n’est jamais qu’une maison à Bordeaux, ce ne sont jamais que des demoiselles — certes des prostituées — d’Avignon, mais c’est encore et surtout une œuvre d’art dont le nom pourtant trivial se pare d’une aura qui en voile la littéralité. L’avoir appelée ainsi — mais ceci n’est évidemment pas le fait de Bêka et Lemoine — réduit à peau de chagrin tout en l'exhibant l’opération de conversion magique d’une « maison » (et son appartenance au domaine de l’habiter, de l’abri, du monde des trois petits cochons) en « œuvre d’art » (et son appartenance au domaine pur et inutile de la contemplation, de l’alliance de la Beauté et de l’intelligence). C’est ensuite Bêka et Lemoine qui trouvent une occasion mondaine formidable, un événement, qui leur permettra de mettre le projet Living architectures en action. Nous accompagnons ainsi d’abord un groupe de brigands civilisés, prêts à pénétrer dans ladite maison (entendez-là comme vous voulez). Comme eux, nous sommes guidés par un architecte-prêtre sur le chemin de la contemplation. Mais il pleut à Bordeaux — voilà l’événement fondateur — et le concept d’œuvre d’art « maison à Bordeaux » (déjà troué) ne permettra en rien d’en prémunir cette maison près de Bordeaux. Il pleut sur cette maison à Bordeaux, et c’est le concept d’œuvre d’art même qui semble couler sous la réalité de cette maison inondée.

Pour protéger du mieux qu’il peut l’œuvre d’art qu’il sait menacée de disparaître sous l’effet de la pluie, le guide invite les visiteurs à se déchausser — on ne va tout de même pas saloper ce qu’il reste du chef d’œuvre. S’ensuit la visite à proprement parler, dont on ne verra pas grand chose. Rien du tout en fait, du moins rien de ce qui d’ordinaire constitue le lot d’une visite que l’on qualifie bien à-propos de « guidée ». N’accompagnant pas les visiteurs sur le chemin de la conversion du regard profane en regard contemplatif — c’est bien de ça qu’il allait être question, puisque le guide s’attristait, à l’entame du film, de ne pouvoir faire voir le bâtiment tout d’une pièce, de l’extérieur, dans sa globalité : manière d’affirmer la prééminence du bâtiment comme œuvre achevée et auto-suffisante, qui permettrait ainsi de mieux comprendre les espaces —, Bêka et Lemoine insistent irrévérencieusement (pour l’œuvre d’art) sur le contact des pieds avec le sol d’une maison dont les coordonnées perdent de leur évidence : c’est juste le sol d’une maison, qui ne semble plus protégé par la cape magique « œuvre d’art », ou « Rem Koolhaas ». Par ces pieds nus — comme déchaussés par la pluie —, en contact direct avec le sol de la villa, Bêka et Lemoine nous disent peut-être simplement qu’il y a là du biologique sur de l’inerte, qu’un branchement est possible, que des corps pourraient prêter vie à cette architecture-monument. La rencontre inédite d’une météo capricieuse et d’un concept d’oeuvre d’art a donc provoqué le déchaussement des visiteurs-contemplateurs, devenant sous nos yeux l’occasion formidable d’une autre connexion que contemplative à l’architecture.

***

Par-delà le naufrage du concept d’oeuvre d’art sous la pluie « en chair et en os », il est certain qu’en ouvrant la série Living architectures par ces espaces d’abord pensés pour répondre à la fragilité de Monsieur Lemoine qui ne peut plus marcher — captif d’un fauteuil roulant(6) —, mais montrés dans leur relation avec les pieds des visiteurs, Bêka et Lemoine donnent une indication sur leur programme : dialectique de la perception « pure » du bâtiment, c’est-à-dire coupée de l’action, et de l’action du corps qui manipule ("pédipule", faudrait-il dire pour ces plans de pieds) le bâtiment, et ne le voit qu’en tant que porteur de prises potentielles pour l'action. Si Bêka et Lemoine ne montreront jamais monsieur Lemoine, l’insistance sur les pieds nus des visiteurs dans la villa n’est que le contrechamp des roues du fauteuil avec lesquelles monsieur Lemoine se déplace. Tout l’appareillage technique de la maison prend ainsi du relief par ricochet avec les pieds des visiteurs, comme une façon de mobiliser des embranchements révolutionnaires du corps sur une machine gigantesque qui n’a pas été conçue pour la marche. La maison-oeuvre se signale comme ce qu’on ne touche plus, le contact du pied de Monsieur Lemoine avec celle-ci ayant été rompu, la déambulation libre ayant été perdue, la machine — et la froideur qu’on lui prête si souvent — investissant plus que jamais à propos cette architecture moderne que d’aucuns trouvent également toujours trop froide avec ses alliances de béton et de vitres, de grisaille et de lumière. Et la femme de ménage du couple Lemoine, Guadalupe Acedo, confirme encore un peu plus l’hypothèse lorsque Bêka la pousse à s’exprimer sur la maison. Pour sûr, elle ne ferait pas ça chez elle : c’est gris, gris, gris. Du gris qu’elle mettrait bien, dit-elle, sur sa tombe, mais certainement pas chez elle. On ne saurait mieux dire la (sur)vie d'après l'accident, d'une vie qui se vit comme par-delà la mort, dans la rencontre logique de l’architecture moderne et de la mécanisation technologique ; façon dont les accidents de la vie se font comme l’écho de l’oeuvre d’art morte des musées — mausolée.

Par ces petits signes discrets, comme autant de « retours des choses humaines qui sont aux aguets dans le vestibule du temple », Bêka et Lemoine annoncent qu’ils chemineront du regard contemplatif du visiteur de mausolée à une nouvelle forme de connexion du vivant — ce pied en mouvement — sur l’imposante et grise éternité — du moins la lui prête-t-on souvent — du monument. Mais avant de rêver pareil réveil, il faudra quelque peu maculer l’oeuvre, la salir, comme le suggère le dernier plan de l’ouverture du film, accompagnant cette fois le départ des visiteurs après la visite (dont nous n’avons, bien entendu, toujours rien vu) : un visiteur, dans le jardin de la villa, essaye du mieux qu’il peut de décrotter sa godasse. C’est l’image-signature de la méthode Bêka/Lemoine : le contemplatif et son corrélât, l’oeuvre belle et intelligible, devront quelque peu être crottés si l’on souhaite y voir quelque chose d’autre. Il s’agira, en d’autres termes, de jouer de la dialectique de l’impureté (du vivant) dans la pseudo-pureté (de l’oeuvre close), de la crasse (figures de l’entropie) dans l’aura (et son éternité), pour une contamination des regards hantés par l’un ou l’autre concept de l’architecture, et dont nous avons jusqu’à présent observé les tendances pures « trois petits cochons » (l’architecture comme abri) et « visiteur contemplatif » (l’architecture comme oeuvre d’art achevée et auto-suffisante, belle et intelligible).

Comédie : l’oeuvre maculée

C’est d’abord par la main, et non l’oeil, de la femme de ménage que s’ouvre la dialectique de la crasse dans l’aura. On ne saurait poser le problème de façon plus littérale : la femme de ménage lutte contre l’entropie primaire qui grève les maisons au quotidien, la crasse dans le logis. Mais plus encore que par une petite affaire de poussières, le film rompt avec la contemplation par une série de gestes qui transforment l’oeuvre d’art en lieu de pugilat. Car l’oeuvre fuit de partout — trop d’eau ici, trop peu là-bas, une technique parfois capricieuse, des escaliers peu praticables. L’œil contemplatif du visiteur est investi par la main-œil de la femme de ménage. L’alliance contemplative de la Beauté et de l’intelligence s’effrite, l’ensemble pose à nouveau problème, c'est-à-dire empêche la contemplation dont le corrélât de Beauté n’est que le signe d'une solution. Le problème est même élevé jusqu’à l’absurde, avec ce trou qui n’a pas été bouché et par lequel l’eau entre à la moindre averse. Rem Koolhaas, après avoir vu Koolhaas Houselife, rappelle que l’architecture a régulièrement pris en compte l’entropie, non pas comme le produit d’une dégradation accidentelle par le temps, mais comme un élément faisant partie intégrante du projet architectural, comme un élément de composition de l’oeuvre. Il n’empêche qu’au niveau qui nous intéresse — à savoir celui des concepts qui permettent de comprendre l’architecture, et des modes de présentation qui s’appuient sur ceux-ci — la Beauté et l’intelligence entrent en concurrence.

Cette confrontation fera rire de bon cœur celui pour qui la « maison à Bordeaux » n’est jamais rien qu’une maison à Bordeaux, ce qui signifie, comme pour les trois petits cochons, abri, protection, éventuellement confort de surcroît. Elle fera également rire, mais peut-être un peu jaune, celui pour qui la « maison à Bordeaux » est bien la « maison à Bordeaux », c’est-à-dire une œuvre qui se comprend selon une série de concepts savants qui permettent de la penser. Certains architectes n’ont d’ailleurs pas tellement aimé le film, en ce qu’il reconduirait les préjugés qui se colportent d’ordinaire sur la profession, particulièrement pour ce qui concerne l’architecture moderne : architectes idéalistes, la tête dans les nuages, qui ne touchent pas tellement à la réalité-chose (res) (en matière, chair, os) de la réalité, mais plutôt à ses aspects formels, perdant constamment de vue l’habiter. Ce jeu d’opposition est bien présent dans le film, et c’est peut-être sa limite. Bien que Guadalupe ne nous soit pas montrée comme une simple d’esprit, l’opposition entre le haut et le bas, l’esprit élevé aux grandeurs de l’art et l’esprit pragmatique ignorant de ces réalités, est par trop marquée, c’est-à-dire devient effectivement opposition pure et simple, et non plus dialectique qui fait passer l’un dans l’autre. Dit simplement, les trois petits cochons et les visiteurs contemplatifs se tournent le dos, et personne ne gagne rien au change, chacun campe sur ses positions dans sa présupposée (mé)connaissance étroite. Guadalupe même y contribue par la parole : elle ne sait pas ce que voulait l’architecte, elle ne comprend pas comment cette maison tient en l’air, elle ne comprend pas pourquoi on laisse des trous ça et là, elle n’ose pas dire que c’est une maison à moitié finie, elle sait que c’est ainsi que la voulaient Monsieur et Madame, mais elle n’en comprend pas les raisons. Et quand bien même le lui aurait-on expliqué, elle se remet elle-même à ce qui serait sa place : une dame simple, qui ne comprend pas tout ça, et qui fait juste son petit ménage.

Sur ce plan, le film ne peut dès lors dépasser le simple exotisme des antagonismes curieux. Il fait assurément sortir le film d’architecture de la visite guidée avec voix off portée par un narrateur (plus que jamais bien nommé) omniscient qui voit, dit, sait tout. Mais il le fait seulement pour capter l’architecture dans un monde pragmatique qui n’y entend rien. La référence à Mon oncle(7), dont nous pouvons voir un court extrait dans le film, aurait mieux fonctionné si Guadalupe n'avait été poussée à s'exprimer sur la maison, en d'autres termes si Guadalupe n'était apparue que comme un vivant dynamique en lutte avec les mécanismes de l'automate. Comme Tati, la femme de ménage n’entend probablement rien à cette maison moderne qui, comme la maison de Mon oncle, est faite d’automates et de jets d’eau. Mais il aurait mieux valu ne rien en dire. Il était évident que la maison est devenue un nid de pièges que la femme de ménage sait éviter par l’expérience acquise (il lui est arrivé de rester coincée dans cet ascenseur curieux au centre de la maison). À s'obstiner à faire parler les grands écarts de l'œuvre d'art et du travail du technicien des surfaces, la comédie burlesque ne se regarde plus innocemment. Ce qui n'était que la lutte du vivant avec l'automate devient conflit des intelligences lors des prises de parole de Guadalupe : on donne à entendre qu'entre l’habiter et l’art rien ne communique, que tout fuit, que tout se casse la figure. Dès lors, une fois la parole retrouvée, c’est comme s’il fallait une caricature de femme de ménage pour que la comédie fonctionne encore. En d'autres termes, la parole doit substituer au conflit du vivant et du mécanique le conflit des intelligences et du goût afin de préserver le grand écart entre la maison du contemplatif et la maison du technicien des surfaces, pour préserver les accidents dont cet écart est l'occasion.

Jeu : l’œuvre expérimentée

Néanmoins, par ce pragmatisme technicien, l’œil non aguerri aux choses de l’art peut déjà entrer dans l’œuvre. Et c’est déjà beaucoup. Plutôt que de rester au bord, à glisser le long de ces murs et vitres trop lisses, l’œil s’accroche maintenant tel l’araignée à tous les recoins de la villa. Il commence à se connecter à quelque chose, plutôt que de rester à distance d’un vaste ensemble immaculé, intouchable. En d’autres termes, le regard de l’habitant est déjà un regard problématisant — posant peut-être des problèmes que certains diront triviaux, mais posant des problèmes tout de même — qui ressent la matière des vitres-plafond lorsqu’on y passe la raclette, perçoit des variations de lumières lorsqu’on tire de longs rideaux, ressent la violente chaleur du métal qui brûle l’herbe du jardin par rayonnement, sent l’humidité d’une cave, éprouve des emboîtements d’espaces par des jeux de portes qu’on ne peut ouvrir en même temps sans quoi celles-ci se touchent, devine le poids des matières en ouvrant une vaste fenêtre-béton en tournant une manivelle. Si Guadalupe fait la plupart du temps une série de gestes finalisés — elle travaille —, le ton général du film, sa petite musique, son montage en saynètes, et l’humour même de Guadalupe, peuvent construire un regard que l’on dirait d’enfant sur l’œuvre d’art. C’est-à-dire que nous ne sommes plus, comme spectateurs, les objets de la pédagogie du prêtre-architecte ou prêtre-pédagogue qui nous élèverait au regard contemplatif sur l’œuvre — ce qui suppose d’abord d’en faire une œuvre qu’on ne touche que de très loin, avec les mots, et les concepts — dont il détiendrait les clés. En effet, de la même manière que le propriétaire, celui qui a le titre de propriété du bâtiment, s'assure au minimum de l'usufruit exclusif du bien dont il est le maître et possesseur, le guide-prêtre-savant s'assure, par les clés du concepts, de l'usufruit du bien dont il se fait symboliquement le maître et possesseur. Or, à l'inverse, le jeu — quand il demeure jeu — ne connait de la possession que le geste ponctuel de capture. Il ne peut détenir aucune clé, car celles-ci sont constamment à réinventer selon les différents moments et rencontres du jeu. Guère plus nous ne sommes les accompagnateurs de Guadalupe dans sa lutte pour la propreté et l’ordre dans la maison. Le jeu s'accommode mal de ses gestes qui demeurent nécessairement, la plupart du temps, finalisés. Plutôt, notre regard est habité par le jeu avec tout ce qui se voit : comment ça s’emboîte ? comment ça se déboîte ? comment grimper là haut ? comment ouvrir ça ? Regard de l’enfant, on dirait aussi bien regard de l’expérimentateur, car on ressent bel et bien l’envie d’essayer la maison. Et quoi de plus riche pour rendre vivant, dynamiser, habiter un espace que l’incessante question que lui pose l’enfant : « si j’fais ça, ça fait quoi ? » Y a pas plus expérimentateur de ces nouvelles formes d’art — ces installations qui appellent le jeu, c’est-à-dire l’initiative et la créativité devant l’inconnu — que l’enfant ; tout à l’inverse de l’homme pesant, marqué par des années de contemplation à peu près passive dans les musées, refusant systématiquement les expériences-jeux que lui proposent les artistes contemporains.

En somme, le film de Bêka et Lemoine fait de l’œuvre d’art mausolée, objet éternel de la contemplation, un lieu pour le jeu, une installation qui n’appelle que le vivant pour lui donner non pas tout son sens — comment le pourrait-il à n’être qu’expérimentation, tentatives, essais ? — mais autant de sens qu’il y aura de jeux. C’est alors qu’on ressent, de multiples manières, ce qu’est une habitation qui renonce souvent à abriter, protéger, conforter. Non plus comme une déception de technicien de surface, mais avec le goût de mettre en œuvre des espaces non-finalisés. La « maison à Bordeaux », qui était une maison-mausolée, après une mise en évidence de sa renonciation à être maison à habiter (les luttes de Guadalupe, et la maison même comme auto-maculation) s’avère être un espace pour le jeu. Après de longues séquences de lutte, le mode contemplatif n’est plus qu’un vieux souvenir. Nous pouvons à nouveau rire, en joueur d’une œuvre trivialement problématique, des premiers visiteurs-contemplateurs qui, sous les ordres du prêtre-architecte, devaient enlever leurs chaussures afin de ne pas maculer l’œuvre. Car l’œuvre se macule bien toute seule, dans un formidable ballet aquatique, et n’appelle plus que nos jeux pour lui prêter vie.

Sensualité : l’œuvre hantée

Cette entreprise de destruction de l’aura morbide de l’architecture faite œuvre d’art au sens du monument, d’un ensemble d’intériorités mortes pourrait-on dire, de la déconnexion initiale du vivant et de l’architecture inerte dont les pieds des visiteurs se faisaient le signe ambigu (appel d’une reconnexion et signe vers la déconnexion du propriétaire), ménage tout de même encore quelques espaces pour la sensualité de l’architecture. Une sensualité qui n’est gagnée, bien évidemment, qu’au prix d’une autre connexion du corps vivant à l’architecture. Quittant le registre de la comédie et du jeu, le film se clôt par un plan fixe d’une rare beauté. C’est la synthèse de la contemplation et de l’habitation, du visiteur contemplatif et des trois petits cochons, opérée par le corps de la propriétaire déambulant dans la maison, de nuit, éteignant progressivement toutes les lumières. La caméra, à distance, hors de la villa, contemple ce spectacle sensuel. Tout commençait avec un rideau à tirer, filtrant les corps et la lumière. On passera alors par toutes les nuances du noir et du blanc, de l’ombre et de la lumière, de la disparition des formes à leur éclatante manifestation. Enfin, il n’y aura plus rien à voir. On ne parlera pas ici de contemplation de l’inerte. Car il y a une vie qui hante l’œuvre, discrètement, s’épuisant dans sa connexion vitale avec l’œuvre, devenant soi-même l’élément fondamental sans lequel l’œuvre n’est plus que machine à prendre l’eau. À nouveau, il fallait peut-être sacrifier une femme de ménage qui s’épuise à être femme-de-ménage-toute pour percevoir cela, il fallait cette caricature pour qu’un corps puisse tout à coup déambuler dans cette maison, avec toute la sensualité qu’elle appelle.

Post-scriptum à l’attention de Guadalupe

Nous avons parfois eu des mots un peu sévères pour Guadalupe, notamment lorsque nous évoquions son refus de comprendre l’architecture autrement que sur le mode de l’abri. Mais il faut vivement la remercier de maintenir le bateau à flot. Si nous avons pu rire des contemplatifs et suivre les jeux des enfants et les jeux d’eau, c’est bien parce que le bateau flotte toujours grâce aux combats quotidiens de Guadalupe (et d’autres, nombreux, techniciens des surfaces et matières qui ne cessent de défiler dans le film). C’est que « technicien des surfaces » est un mode d’existence courageux, dont l’activité principale consiste à lutter contre l’entropie, à tenter incessamment de remettre le monde à l’état du premier jour. Pour ce qui concerne Guadalupe, ce premier jour se trouve juste au moment de basculement de l’œuvre dans le temps, ce que l’on pourrait encore appeler, selon une tradition bien connue, sa chute dans le temps. Guadalupe se met entièrement au service du maintien de l’œuvre d’art, se tenant au point de jonction entre les plans de l’architecte et leur concrétisation matérielle. Sans son travail, d’une profonde humilité, tout aurait définitivement coulé — concept d’œuvre d’art, œuvre d’art, maison à bordeaux, logis, espaces pour le jeu —, tandis que les contemplatifs, les trois petits cochons et les enfants qui jouent se seraient depuis longtemps noyés. Merci à Guadalupe, et aux techniciens de toutes les surfaces et matières du monde.

Liens et sources

- Le site officiel du projet : Living architectures.

- Trailers de la série Living Architectures : BekaFilmsProduction.

- Dessin de la fiche technique : ©OMA.

- Crédit photographique "De quoi s'agit-il ?" : Living architectures.

Notes