« Pierrot le fou » : Métaphore et littéralité dans le cinéma de Godard

Comment Jean-Luc Godard traite-t-il les métaphores venant de la littérature afin d’en tirer « juste une image » ? Sous la thématique « Littérature et cinéma », analyse de la métaphore et de la littéralité dans « Pierrot le fou », œuvre maîtresse parue en 1965.

Pierrot le fou, un film de Jean-Luc Godard (1965)

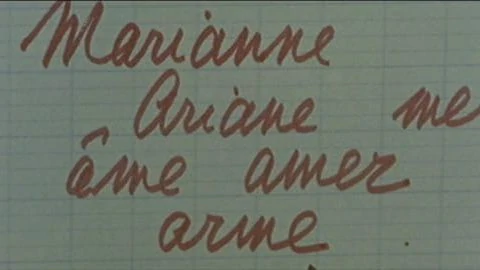

Dans Pierrot le fou, ce que certains ont appelé « citations », d’autres « collages » (Aragon), abonde. Plus largement, les matières du monde investissent l’écran d’une infinité de manières : les lettres fragmentaires du générique se constituant progressivement comme sens (d’orientation – alphabétique ; de fixation – sémantique) sur un écran noir, quelques phrases de l’Histoire de l’art de Faure lue par Ferdinand, un Ferdinand faisant écho à un célèbre Céline, des passages de Guignol’s Band lus et incarnés tout à la fois, une Marianne Renoir et des apparitions de tableaux d’un certain Renoir, des mots dont le sens variera selon la construction du cadre (Vie, Riviera), un poème de Rimbaud scandé par des voix ni in ni off, un accident réel et simulé qui pourrait s’inscrire en contrepoint à la série Death and disaster de Warhol, la liste s’étend encore longuement. Puisque nous nous proposons d’étudier Pierrot le fou sous l’angle général des rapports entre la littérature et le cinéma, nous pourrions déjà restreindre cette masse de données aux quelques « citations » présentant, fut-ce de loin, une parenté avec la matière la plus trivialement visible de la littérature, la matière des mots. Pourtant, il nous semble que ce choix ne serait pas opportun. Disons-le d’emblée : nous ne pouvons penser l’intérêt des incursions hypothétiquement littéraires – roman lu dans la diégèse, écriture dans la diégèse, écran-écrit – indépendamment de toute la matière du film. C’est que nous pensons que les « citations » d’arts divers peuplant Pierrot le fou ne sont justifiées, au sein de l’œuvre, que par quelque chose de plus profond – quelque chose de plus profond qui fait proliférer ces matériaux. Alors seulement nous serons en mesure de voir précisément le rôle que peut jouer la matière plus littéraire dans l’œuvre, une fois dit qu’elle ne vaut que par sa position relationnelle. Les développements de Gilles Deleuze sur le cinéma en général, et sur le cinéma de Godard en particulier, nous permettront d’approcher ce qui rend la prolifération de ce qu’on a appelé injustement « citations » dans l’œuvre de Godard nécessaire.

Matières et séries

Fixons tout de suite une terminologie, qui en même temps condense un certain nombre de thèses. Que nous parlions de cinéma, de littérature, de peinture, de sculpture, de choses, tout ce qu’on veut, nous parlons toujours d’images : « Il y a des images, les choses mêmes sont des images parce que les images ne sont pas dans la tête, dans le cerveau. C’est au contraire le cerveau qui est une image parmi d’autres. Les images ne cessent pas d’agir et de réagir les unes sur les autres, de produire et de consommer. Il n’y a aucune différence entre les images, les choses et le mouvement. » (1) Voici les grandes lignes d’une position abondamment développée par Deleuze dans L'image-mouvement, l’un de ses deux grands livres consacrés, entre autres préoccupations, au cinéma. Le cœur de la position procède d’un commentaire de Matière et mémoire de Bergson. Une thèse fondamentale : les images ne sont pas des productions du cerveau, les images sont les choses mêmes. Si photographie il y a, elle est toujours déjà tirée dans les choses même, c’est dire que tout est image. Quels rapports entretiennent ces images ? Les images se heurtent les unes les autres, sans déperdition de quoi que ce soit, le mouvement passe intégralement dans les heurts d’images. Chaque image est en relation avec le tout des images, tout choc se communiquant intégralement, dans une chaîne de heurts ininterrompue. De cette image, nous pourrions dire qu’elle est l’image objective par excellence. C’est une image sur laquelle le cinéma a pu fantasmer longuement, à travers des notions diverses de « réalisme ». En une de ses compréhensions, par cette capacité qu’a le cinéma, par la caméra enregistrant le mouvement sans apport subjectif – impression du mouvement du monde sur la pellicule – le réalisme est un tropisme inévitable de tout cinéma : tout cinéma a un fond documentaire, cette image-objective, ce que certain (dont Truffaut) critiquaient comme un plat enregistrement de la réalité.(2) Image objective par excellence, base documentaire de tout cinéma, nous sommes à ce niveau devant des images, juste des images.

Pour notre compte, en ce qui concerne les rapports de la littérature et du cinéma sur quelques points précis, cette objectivité première de l’image documentaire nous pousse d’abord à abandonner les concepts de « citation » et de « collage ». « D’abord », mais surtout « toujours » lorsque nous abordons le cinéma de Godard, dont l’œuvre Pierrot le fou. Godard ne colle ni ne cite, Godard travaille d’abord avec ce fond documentaire de toute image – pas une image juste, juste une image. Or, la citation, outre ce fait que la notion soit littérairement connotée, témoigne d’une interprétation de l’image et de son usage. Elle est déjà au-delà de ce niveau premier, matériellement et formellement objectif, des images se heurtant les unes aux autres. La « citation » est toujours citation d’un maître, ou, dans la terminologie que nous utilisons, elle est toujours l’image en tant que rapportée à un maître qui en détient le sens. Ces images, comprises comme citations, seraient donc déjà investies d’un poids interprétatif (le sens du Maître) et d’une certaine manière de lire les images mises au jour par quelque homme (rapport d’allégeance-respect à une tradition qui se porte garante du sens hypothétique du Maître). Pour ces deux raisons, le terme de « citation » doit scrupuleusement être écarté lorsque nous parlons du cinéma de Godard. Nous le verrons à travers des exemples concrets, Godard se sert toujours des images du monde d’une manière « non-citationnelle », sans guillemets, sans référence, sans appareil critique lourd – matière encore vivante et toujours reprise, changeante, produisant de nouvelles images. À ce titre, jouer à retrouver les références utilisées par Godard va contre le mouvement même de « la pensée déterminant à penser » à l’œuvre dans ce nouveau cinéma – cette tendance se vérifiera encore dans la grande œuvre Histoire(s) du cinéma. Outre la notion de « citation », nous refusons la notion de « collage ». Les images se heurtent et se bousculent par différence de potentiel et autonomisation chez Godard, elles ne se collent pas.(3) Deleuze le montre bien, certaines images seraient proprement insoutenables si elles se collaient, si elles faisaient jointure, si elles s’associaient d’une manière ou d’une autre. Au contraire, c’est la différence de potentiel qui est souvent mise en œuvre entre des images, juste des images.

Evidemment, nous savons qu’il n’y a de réalisme qui ne soit profondément esthétique. Nous ne prétendions certainement pas qu’il suffisait de poser sa caméra et d’enregistrer pour obtenir des images-documentaires. L’univers des images objectives dont nous parlions ci-avant est abstrait, en ce sens qu’il y a dans ce même monde, image parmi les images, des images d’un type spécial. Or, ces images spéciales ont un dedans, elles sont des sujets : « Il y a en effet un écart entre l’action subie par ces images et la réaction exécutée. C’est cet écart qui leur donne le pouvoir de stocker d’autres images, c’est-à-dire de percevoir. Mais ce qu’elles stockent, c’est seulement ce qui les intéresse dans les autres images : percevoir c’est soustraire de l’image ce qui ne nous intéresse pas, il y a toujours moins dans notre perception. Nous sommes tellement remplis d’images que nous ne voyons plus celles du dehors pour elles-mêmes. »(4) Deleuze, poursuivant l’énoncé condensé des positions bergsoniennes, décrit si bien, par la production de concepts, ce que le cinéma fait pour son compte. Alors que la plupart des images font passer le mouvement intégralement, certaines images retiennent quelque chose, stockent des images. Bergson nous dira que nous sommes ces images particulières (les animaux aussi, dans une moindre mesure, ainsi que tout ce qui agit). Nous stockons ce qui nous intéresse, c’est-à-dire pour Bergson, essentiellement ce qui intéresse notre action : comme image-sujet, comme vivant, nous agissons sur le monde d’abord en vue d’y assurer notre vie (protection, nutrition, déplacement, capacité de fuite, etc.). Ainsi nous ne voyons des images extérieures à cette image que nous sommes que ce qui nous intéresse au présent d'une situation déterminée. A ce titre, l’habitude se construit, c’est-à-dire que nous ne voulons voir que des séries d’images bien connues, se succédant d’une manière attendue, avec tout ce que ces images ont de confortable ou de lassant. Ce dernier trait est capital pour tout un cinéma psychologique, fait de motivations et buts précis, organisant les séries d’images autour de ces motivations et buts, c’est-à-dire les ordonnant aux impératifs de l’action. Pour notre compte, en suivant Deleuze sur ce point, nous nous intéressons aux rapports entre les images de tous types (objectives et subjectives) et une certaine face des images sonores. Comme les images que nous sommes, il est des images sonores qui « prennent un pouvoir de contracter ou de capturer les autres images ou une série d’images. »(5) Nous dirons que ces images sonores sont productrices de « sens ». Or, précisément, Godard brouille ce sens par l’appareil sonore même. Cet appareil sonore relaie parfois la voix d’un maître, mais d’une manière telle que la voix se perd dans une série de voix diverses, inassignables. Des séries d’images se constituent toujours, il y a encore quelque chose comme des instants de sens, ce que Marie-Claire Ropars appelle « union des mots et des choses », mais d’une manière qui n’est plus authentifiable par tel ou tel maître, « verrouillable » dans tel ou tel sens – cela ne dure pas, les images ne s’immobilisent jamais dans une vérité des images justes. Ferdinand, et non pas Pierrot, fait tout pour nous tenir aux antipodes d’un cinéma illustratif, se donnant des gages d’authenticité à coups de références littéraires : « l’illustration illustre le verbal, et a donc tendance à être démonstrative. »(6)(7)

C'est l'un des processus à l'oeuvre dans Pierrot le fou, qui consiste d’abord à faire des données hypothétiquement littéraires des images, juste des images, tout en attestant du pouvoir qu’a pu avoir la littérature sur le développement du cinéma, que ce soit sur le mode de l’adaptation fidèle qui devenait gage d’un cinéma de qualité, c’est-à-dire illustrant quelque chose qui était déjà terminé, déjà joué, extérieur au cinéma, dans un rapport de révérence marqué, et parlant comme les héros de grands romans, ou sur le mode qui nous intéresse plus maintenant, avec Godard, comme une image parmi les images, juste une image, mais qui a aussi son envers de sens et de fixation de sens, bien que toujours éphémère et fuyant.

Approfondissons cette attraction que peuvent exercer certaines images. Nous l’avons vu, la fixation de sens constitue des séries d’images, conditionne un certain enchaînement, une certaine manière de penser les rapports entre les images (dont les rapports entre les types d’image sonores et visuelles). Sous le tropisme des grandes œuvres littéraires, certains ont considéré que la série d’images et que les rapports des images sonores et visuelles était déjà réglé : il n’y avait qu’à suivre le déroulement du texte littéraire. Peu importe que cette conception soit étroite, et n’ait à la limite jamais vraiment été adoptée par aucun cinéaste, toujours est-il que ce serait une manière d’envisager le rapport des images. La vérité du film lui préexiste, elle se situe dans le texte du maître. Ce qu’il est important de sentir ici, c’est que la vérité du cinéma avant le cinéma moderne, de manière générale, n’avait pas à advenir au film – elle lui préexistait : « Comment la vérité peut-elle advenir au film ? Telle aura été la grande question du cinéma moderne. C’était une question neuve car le problème n’a jamais été dans le cinéma classique que la vérité advienne au film. Le film pouvait proférer une vérité, mais elle lui était antérieure : dans le contenu du scénario, dans la définition psychologique de ses personnages, dans les présupposés philosophiques du récit qu’il était chargé de traduire en images. Pour la première fois, avec la modernité, le cinéma prend conscience qu’il n’est plus condamné à traduire une vérité qui lui serait extérieure mais qu’il peut être l’instrument de révélation ou de capture d’une vérité qu’il n’appartient qu’à lui de mettre au jour. »(8) Dans le vocabulaire que nous avons adopté jusqu’ici, il faudrait dire que la question « métacinématographique » des conditions de formation des séries n’a pas véritablement été posée, toujours-déjà résolue qu’elle était dans le cinéma classique. Pour autant, nous ne pensons pas que les « histoires » aient jamais vraiment conditionné quoi que ce soit chez les créateurs du cinéma. Donnons un exemple plat, mais inventé par nos soins. Exemple de ce que serait un cinéma narratif comme le définit Deleuze : c’est un cinéma qui développe certaines séries, cinéma du développement du schème sensori-moteur.(9) Bref, un cinéma-action dont les images-sujets (les acteurs) font se succéder les images par des motivations psychologiques, déterminées par des buts à atteindre, dans une situation (images agissant les unes sur les autres) donnée. Exemple plat : « José n’a plus d’argent, il lui en faut. Il rencontre quelqu’un qui lui permet d’en gagner facilement. José devient petit truand. Il tombe amoureux. Il est tiraillé entre son amour et son besoin d’argent facile. Etc. » L’histoire, plus qu’elle ne détermine la série des images, ne nous apparaît que comme une conséquence du développement d’un schème sensori-moteur. L’ensemble des images varie en fonction de ce développement. Si l’on peut parler de série ici, c’est uniquement comme constitution de suites d’images en rapport avec le schème sensori-moteur. On ne confondra donc pas nécessairement ce fait que la vérité au cinéma lui fut souvent donnée d’emblée par quelque chose d’extérieur, de déjà constitué, avec une « histoire ». Ce que l’on observe, c’est que le cinéma a toujours résolu le problème de constitution des séries, dont le problème des rapports entre les types d’images sonores et visuels, par des images déjà pleines de sens, interprétées, verrouillées, avant même d’être images de cinéma.

Avec le cinéma moderne, dont l’œuvre de Godard, tout change.(10) Les séries ne pourront plus être prédéfinies par quelque chose d’extérieur aux images (que ce soit par la prééminence du discours d’un Maître ou par l’ancrage sensori-moteur des images rapportées à une image-sujet ayant motivations et buts) – elles se mettent à valoir pour elles-mêmes, dans leurs différences avec d’autres séries.(11) La série se définira dès lors comme une « suite d’images en tant que réfléchie dans un genre. »(12) Ces séries engageront chaque fois une question fondamentale : quel rapport peut-on créer entre les types de composantes de la série ? Cette question se joue d’abord au niveau d’une fragmentation du sujet, comme quelques mots dans Pierrot le fou semblent le suggérer. Approximativement : « Des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, pour parler, la bouche. J’ai l’impression que c’est des machines séparées, y a pas d’unité. Parfois j’ai l’impression d’être unique, parfois j’ai l’impression d’être plusieurs. »(13) Autre manière, nous semble-t-il de dire que la vérité n’est plus monocentrée, extérieure à l’expérience cinématographique, condensée dans la vérité psychologique d’un personnage, les exigences d’une théorie éthique, la cohérence narrative d’une œuvre classique, le sens d’un Maître là au-dehors. Le dehors cinématographique ne peut plus venir comme stabilisation du sens(14), il devient autre dans le cinéma, en même temps qu’il provoque de grands tremblements entre les images, tremblements dont ça et là surgiront, épars, quelques éclats de sens, quelques moments d’unicité. Cette unicité sera souvent, dans Pierrot le fou, comme nous l’avons déjà suggéré par la voix de Marie-Claire Ropars Wuilleumier, unicité des mots et des choses, ou selon nous, dans une terminologie deleuzienne forgée à partir de Bergson, de certaines images subjectives et de certaines images objectives. C’est le nouvel acte de création, posant autrement la question des rapports entre les images, n’ayant plus aucun gage de vérité hors le heurt des images. Bresson ne dira pas autre chose lorsqu’il parlera de la création, même s’il est évident que chaque créateur recomposera singulièrement une œuvre unique faite d’images : « Créer n’est pas déformer ou inventer des personnes et des choses. C’est nouer entre des personnes et des choses qui existent et telles qu’elles existent, des rapports nouveaux. »(15)

Enfin, après avoir corrigé ce qui nous paraissait être des erreurs lourdes de conséquences (considérer les matières apparemment étrangères au cinéma tantôt comme des citations, tantôt comme des collages), et puisque nous savons maintenant que la série ne peut être composée que d’images, et puisque nous nous intéressons aux séries de Pierrot le fou qui font intervenir des images sonores de lecture de roman ou de tout autre texte, visuelles de textes lus, d’écran écrit, etc., nous pouvons étudier les nouveaux rapports qu’envisage Godard entre ces types d’images, et particulièrement le rôle des textes lus dans la diégèse, ou de l’écrit dans la diégèse, ou de l’écran-écrit, images dans les séries de Pierrot le fou. Notre protocole d’expérience nous est offert par Ferdinand, évoqué tout à l’heure à la soirée chez les Expresso, car il nous semble qu’il propose une entrée riche dans l’œuvre de Godard : toute une série de tensions entre les petites machines du corps et leur éphémère unité, un et plusieurs, unité et pas d’unité.

On aura reconnu sans peine, dans ce dernier paragraphe, un certain pastiche de Deleuze et Guattari. Il nous semble bon de préciser, fut-ce un minimum, ce qui nous fait fonctionner dans l’œuvre de Godard. Belmondo nous invite à un certain protocole d’expérience, mais nous-mêmes, parcourant l’œuvre, devons nécessairement mettre en œuvre une certaine manière de nous y promener. Ainsi, nous nous inscrivons complètement, et il nous semble que cette option est plus que jamais en résonance avec l’œuvre de Godard(16) qui, selon Fieschi(17), ne cesse de brouiller le sens, dans la ligne ouverte par Deleuze et Guattari pour l’interprétation des œuvres.(18) De ce fait, nous nous intéressons aux œuvres comme rhizomes, disons littéralement « terriers à entrées multiples », dont chacune, par le parcours que l’on y fait, sera productrice d’autres productivités de l’œuvre, d’autres expériences qui sont fonctionnement de ceci comme cela, ou empêchement de ceci ou cela, développement de ceci ou cela.(19) Ainsi, pour notre compte et avec Godard, la notion clé de protocole d’expérience(20), qui peut se dire, dans la terminologie que nous avons adoptée, de toute image qui, d’une manière ou d’une autre, permet la composition de différentes images produisant ponctuellement des effets de sens. Le sens n’y est plus qu’effet, et non pas clé interprétative. Le sens ne s’introduit pas dans l’œuvre par l’extérieur (que ce soit le scénario, etc.), il y émerge ça et là, comme simple effet d’une expérimentation. Concrètement, au contact de Pierrot le fou, on en trouvera déjà trace ponctuelle, apparaissant-disparaissant, dès les premières images : protocole d’expérience muet qui, dans un seul mouvement, devenir des images, provoque la composition et fait apparaître le sens par reconnaissance de l’ordre alphabétique, avant de le faire disparaître par la signification apparaissant des mots. Entre les deux on ne cessera d’être pris dans une expérience, devenir-signification de l’alphabet et devenir-alphabet de la signification. A vrai dire, on voit bien que ce n’est plus tellement le sens de l’œuvre qui importe dans cette expérimentation. Autrement que Fieschi parlant de « brouillage du sens » (ce qui apparaît comme une condition négative de l’œuvre de Godard), on parlera plutôt de « comment l’œuvre fonctionne »(21) - c’est cela que l’expérimentation. Pragmatisme et non plus interprétation comme on l’entend le plus habituellement, c’est-à-dire, avec habitude, c’est-à-dire en projetant sur l’œuvre tout un appareillage critique qui ne lui sied guère. Ceci constitue, sans aucun doute dans l’œuvre de Godard, et très certainement dans Pierrot le fou, une raison majeure de ne pas traiter la littérature autrement que comme toutes les images de l’œuvre, à ne pas traiter la prolifération de matériaux ayant déjà eu une vie hors du cinéma comme des citations ou des collages – cela nous reconduirait nécessairement à penser la pensée du cinéma godardien sous la dictée d’un sens Magistral qui lui serait extérieur.

Obtenir une image, juste une image plutôt qu’une citation ou un collage

Comment Godard traite les images venant de la littérature afin d’en tirer « juste une image » ? Comment Godard travaille sur ces images afin qu’elles ne soient précisément pas des citations ou des collages fixant toujours trop le sens par un dehors magistral ? Paradoxalement, semblant ici aller à l’encontre du cadre théorique que nous avons posé (tout est image), obtenir de la littérature une image, juste une image plutôt qu’une citation ou un collage, consistera à faire autre chose qu’une image avec la littérature. La littérature fonctionne par images nous dit Godard dans une interview récente(22), alors il faut mettre autre chose, creuser la différence entre cette image produite par la littérature et cette autre chose qui s’y heurte. A vrai dire, il n’y a nulle opposition à ce que nous disions auparavant. L’image dont il est question ici nous ramène à la stérilité d’un cinéma illustratif. Or, la littérature fonctionne essentiellement par image, c’est dire qu’elle n’atteint jamais à une littéralité totale. Comme littéraire, elle a toujours tendance à faire surgir l’image, l’évoquer, la métaphoriser – la littérature est métaphore. On contestera ceci en disant que le Nouveau Roman, par Robbe-Grillet, non moins que la Nouvelle vague, par Godard, conteste la métaphore. En effet, la métaphore, comprise comme ce qui « [indique] une ressemblance, un rapport confus entre deux images claires »(23), est également rejetée par Robbe-Grillet pour la littérature.(24) Les images sont obscures, elles sont clichés, elles sont toujours déjà prises dans des circuits de sens qui les masquent en les rendant apparemment transparentes.(25) Rejeter la métaphore constituera un moyen de lutter contre la prolifération des clichés, et permettra éventuellement d’obtenir « juste une image », dans tout ce qu’elle a de sombre : « Il faut au contraire découvrir les éléments et rapports distincts qui nous échappent au fond d’une image obscure (…) »(26), et montrer tout ça littéralement, sans métaphore. Ceci vaut sûrement pour Godard et Robbe-Grillet, seulement, lorsque nous disions que la littérature est essentiellement métaphorique, nous entendions par là qu’elle use toute de même d’images curieuses qui sont des mots, et que, nécessairement, ses mots constituent un transport(27) vers d’autres images qu’elles ne cessent de provoquer en nous. Ses images sont donc toujours déjà lestées d’une certaine interprétation, elles ne jaillissent que comme interprétation, quand bien même, à un autre niveau, ces mots ne constitueraient que des séries littérales : le mot demeure transport, métaphore, même si la série se construit littéralement. Nous disons alors que les images de la littérature sont toujours produits d’une métaphore, elles sont toujours images métaphoriques - transport des mots aux choses, même si ce transport n’est pas lui-même production d’une métaphore au sens technique du terme. Alors que les images visuelles de choses sur l’écran de cinéma sont d’abord, par essence, littérale, même si le cinéma classique a toujours produit des métaphores au sens technique à partir de ces images littérales, au point qu’aujourd’hui nous ne voyons plus que des clichés, c’est-à-dire que nous participons incessamment à la construction des harmoniques et complémentaires d’une image, laissant chaque image dans son apparente clarté.(28) Ce n’est que de cette manière que nous pouvons comprendre la déception des lecteurs qui se laissent bercer par le flot d’images aux contours indéfinis affluant dans leurs imaginations. La déception n’est pas tant de voir un héros en images littérales actuelles déviant de la représentation du héros qu’ils imaginaient lors de leur lecture, mais bien plutôt de voir le héros actuellement, tout simplement, dans son plus littéral appareil. La déception n’est pas de comparaison, la déception ne vient pas de la rencontre manquée entre des imaginaires différents (celui du cinéaste lecteur adaptant un film et celui du lecteur voyant le film adapté), elle est de littéralisation – le héros crève de sa littéralisation, même si le cinéaste construit ensuite un film procédant par métaphores.

L’image littéraire, essentiellement métaphorique, subira de ce fait un traitement de littéralisation dans le cinéma de Godard. Ainsi Ferdinand lira Guignol’s Band en l’incarnant sans l’illustrer, montrant littéralement la succession des images métaphoriques de l’ouvrage (je m’envole, je te touche, je mets ma main ici, et là, etc.), ou encore, Godard recourra à des images sonores tendant à métaphoriser, à littérariser le sens, mais pour aussitôt le littéraliser comme une image, juste une image parmi les autres images, celles-ci perdant de ce fait leur sens donné par un dehors littéraire ou imaginaire : « Nous traversâmes la France, comme des apparences », et l’on voit Marianne et Ferdinand traverser un cours d’eau. C’est alors que Godard atteint à la littéralité, ou, dans les termes de Marie-Claire Ropars Wuilleumier, à des phrases qui constituent des objets, et non plus des significations.(29) Cette littéralisation n’est sûrement pas une illustration : elle ne permet jamais de démontrer par d’autres images le discours d’un Maître. Que du contraire, il s’agit pour Godard de faire jaillir quelque chose de nouveau en travaillant sur la différence de potentiel qui peut séparer l’image littéraire de l’image littérale. Ces micro-adaptations (dont la lecture de Guignol’s Band) ne sont jamais des illustrations. Elles ne peuvent rien illustrer chez Godard puisque précisément nous respectons le protocole « ferdinandien », pratiquant un tout fragmenté, ne constituant les unités entre les mots et les choses que ponctuellement (« ne jamais se demander de ce qui, des mots ou des choses, fut premier »). Machines désaccordées : On voit, on entend, on lit, mais tout cela se heurte sans faire émerger la signification magistrale. Les images ne peuvent plus se targuer d’une apparente clarté. Lire Guignol’s band ne servira pas à commenter l’œuvre en train de se faire, ne servira pas à faire avancer l’intrigue, ne servira pas à renseigner sur l’état psychologique d’un personnage, ne s’insérera pas dans un Tout organique dont la clé serait donnée, lire Guignol’s band et le littéraliser c’est tenir ensemble ce qui diffère, c’est apprendre à faire voir des images, juste des images(30) - leur restituer leur obscurité masquée sous le cliché métaphorique.

Faire des séries : tendre à l’indiscernable plutôt qu’illustrer le discours d’un Maître

Nous avons affirmé que ce n’était plus tellement le sens qui comptait, la notion de « brouillage de sens » empruntée provisoirement à Fieschi nous paraissant de ce fait inadéquate pour penser avec le cinéma de Godard. Mais il est toutefois certain que le dégagement d’une image, juste une image, sa restitution à une obscurité masquée, n’est qu’une condition négative de l’œuvre. Pierrot le fou exploite les ressources de la littérature de manière doublement non-métaphorique, mais pour quoi faire, une fois dit que ce travail tend à provoquer un devenir-littéral des mots mêmes (déception de l’imaginaire, rejet de la ressemblance entre images), tout en arrachant en même temps le cinéma à la délittéralisation de ses propres images par la métaphore ayant fondamentalement présidé à leur mise en relation. Bien sûr, on pourra toujours dire que Godard « savait pas quoi faire »…

Toutefois, dans Pierrot le fou, Belmondo donne un autre protocole d’expérience, diffus, dont celui de la « séparation et unité ponctuelle des machines » n’est à la limite qu’une condition de possibilité : « Velasquez, peintre des soirs, après 50 ans ne peignait plus jamais une chose définie ». Godard littéralise ces propos magistraux d’Elie Faure sur Velasquez par une partie de tennis et des images de soirs, creusant la différence entre les images tout en faisant jaillir des éléments insoupçonnés, littéraux, des soirs, de Velasquez et du tennis. L’indéfini, autre nom de l’obscurité, est le protocole d’expérience fondamental faisant se heurter les matières. On peut dire que la séparation des machines et leur unité ponctuelle est la condition de possibilité de l’indéfini comme protocole d’expérience fondamental de Pierrot le fou. Tout le film ne cessera de jouer dans les entrelacs, tout en proposant de temps à autre comme un accord des mots et des choses, souvenir d’une époque passée où leur partage était clairement établi par la métaphore.

A ce titre, il est sain de contester maintenant ce que nous avons posé supra. En insistant sur l’essence métaphorique de la littérature, nous suivions un mot de Godard. Mais il est certain que cette affirmation ne nous permet de considérer pleinement une littérature qui ne serait pas « classique ». Affirmer « la littérature est métaphore », c’est considérer que la matière de la littérature c’est le mot, c’est-à-dire une métaphore, et non pas, ainsi que le feront Deleuze et Guattari, la matière sonore asignifiante. Nous ramenons le sens à la chose du monde : le mot ne peut plus que faire signe vers la chose – il est transport. Nous ne pouvons donc tenir cette position qu’en présupposant déjà un partage entre un monde auquel se référer et un signe qui s’y réfère métaphoriquement. Or, un certain style de littérature démontre que le sens émerge de par le heurt des matières littéraires même, et non pas tant par le transport des mots aux choses.(31) Marie-Claire Ropars Wuilleumier invitait à se méfier des déclarations de Godard. On peut dire cela de n’importe quel auteur : une déclaration d’intention n’est jamais qu’un protocole d’expérience offert par un créateur. Il apparait effectivement que Pierrot le fou offre des heurts originaux entre mots et choses, qui font tendre ce partage vers un indiscernable.(32)

De ce fait, une fois littéralisées, les images peuvent entrer dans de multiples séries, la question de constitution des séries pouvant à nouveau et différemment être posée. Il nous semble intéressant de voir comment Marianne et Ferdinand provoquent des séries, chacun à leur manière, entraînant l’autre dans une certaine composition. À vrai dire, Ferdinand, bien que proposant de nombreux protocoles d’expérimentations, se retrouve régulièrement emporté par une Marianne bien souvent tyrannique : elle réintroduit la tyrannie du Sens. Ainsi décide-t-elle de « quitter le roman de Jules Verne » et de « refaire le roman policier, avec des dancings, des voitures, des fusils ». Une fois que Ferdinand a donné à Marianne la possibilité d’organiser les séries (« suffit de le vouloir Marianne »), elle ne cessera de le faire et d’y entraîner (de la rupture à la mort) Ferdinand. Amengual a très bien repéré une certaine performativité du dire dans Pierrot le fou.(33) Pour notre compte il nous semble qu’il s’agit plutôt de littéralisation, tendant à ce point où l’on ne « demande plus ce qui fut d’abord, des mots et des choses, et ce qui vient ensuite »(34) : le mot n’illustre ni ne provoque, il offre bien plutôt le cadre d’une série, qui tend parfois à faire valoir un primat très curieux du mot sur la chose(35) dans Pierrot le fou. Mais ce primat nous semble être imposé par Marianne, qui force le sens là où Ferdinand, Pierrot lunaire, invite plutôt à la peinture de l’indécis, de l’entre-deux et des soirs – « ne pas se demander … ». Par ce que nous avons développé supra, nous pouvons dire que Godard, avec ses images littérales, ne cesse d’osciller entre le défini et l’indéfini, creusant chaque fois l’écart entre les séries (la série « Jules Verne » et la série « policière »), et entre les images au sein des séries mêmes. Marianne réintroduit un accord des mots et des choses, sur fond de leur partage présupposé, en forçant l’action par la tyrannie d’un sens qui lui est extérieur : il s’agit véritablement de faire le roman policier à partir des mots dont le sens nous transporte immédiatement à leur réalisation actuelle, là, dans un monde (c’est la thèse d’Amengual qui fonctionne le mieux ici). Mais en même temps, comme à rebours, bien que sans cesse entraîné par le charme terrible de Marianne, Ferdinand met en suspens le partage des mots et des choses, bloque jusqu’à la possibilité de la métaphore : c’est le cas de discours qui ne sont déjà plus inscrits au sein d’une action, qui ne provoquent ni ne sont provoqués (cf. note 34, la lecture de Guignol’s Band). Les mots ne précèdent les choses, les choses ne précèdent les mots – ils sont indiscernables, résultat d’une double littéralisation.(36)

Conclusion

Sans toujours affronter directement la matière littéraire, nous n’avons fait que parler du rapport entre la littérature et le cinéma dans l’œuvre de Godard en général, et Pierrot le fou en particulier. C’est qu’il n’était plus possible de faire comme si la matière littéraire pouvait encore se poser dans son identité face à une matière cinématographique. Tendant à faire proliférer les zones d’indiscernabilité, nous avons dû nous confronter aux protocoles d’expérience « ferdinandiens », nous permettant de mettre en lumière tout ce que l’obscure métaphore cachait. C’est une double littéralisation qui met cinéma et littérature dans une aveuglante clarté. Littéraliser les matières, empêcher le transport des mots aux choses reposant sur un partage trop vite assumé (les mots et les choses), les fait se heurter de multiples manières qui tantôt tendront à réinvestir le Sens (on jouera le Jules Vernes plus qu’on ne l’illustrera), tantôt tendront à une zone d’indiscernabilité. Dans Pierrot le fou, la double littéralisation permet donc, au mieux, une interrogation sur les moyens qu’a le cinéma de faire autre chose que de la métaphore avec la matière littéraire et avec toutes les images. Les différents montages métaphoriques s’y heurtent et s’y brisent, et les matières littéraires n’y jouent que ponctuellement, et toujours avec des ruptures, le rôle du Sens (jouer le Jules Verne). On y voit des personnages qui tentent de jouer des rôles sans y parvenir tout à fait. La métaphore ne peut plus prendre, tout est fait pour qu’elle ne prenne plus : Ferdinand est éveillé. Non, décidément, non, Ferdinand n’est pas Pierrot le fou.

Notes