« Boogie Nights » de Paul Thomas Anderson : Incarnation industrielle

Boogie Nights nous lance en plein visage, avec humour et à travers des personnes grotesques, les effets délétères d’une culture industrielle, où le porno dans les années 80 fait office de scène tragi-comique de la vie moderne. Ainsi, jamais les années 80, a priori enfiévrées et pleines de couleurs, n'auront procuré comme dans Boogie Nights un sentiment de pourriture et de mort.

Serais-tu jaloux des objets ?

Oscar Wilde

« Boogie Nights », un film de Paul Thomas Anderson (1997)

Un vertige nous fait chanceler au cœur d’une nuit fébrile, sous les lumières stimulantes d’enseignes aguicheuses et au rythme d’une musique entraînante. Comme ivre, la caméra menace de se renverser sur le bitume avant de se mouvoir avec allégresse parmi les danseurs d’un club. Une image incarnée, au plus près des corps, nous projette dans l’univers érotique de la vallée de San Fernando à Los Angeles, le Hollywood du porno où se déroule Boogie Nights.

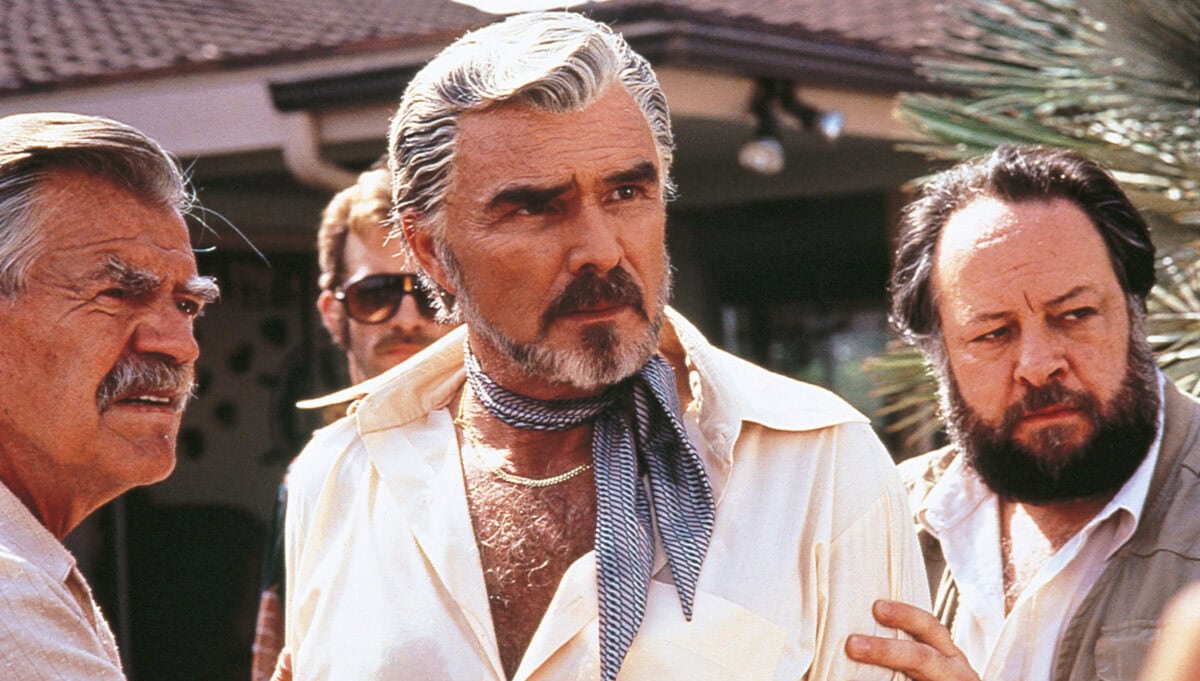

Tout ralentit, la gravité semble plus lourde lorsque l’objectif se pose sur Eddie (Mark Wahlberg), jeune serveur à l’air de gamin. La caméra-corps adopte le regard de Jack Horner (Burt Reynolds), réalisateur de films X. Il reconnaît dans le jeune homme un haut potentiel pornographique. Les mouvements de caméra magnétiques, accompagnés tout au long du film par une bande-son pop ininterrompue, reflètent le point de vue esthétique de Jack pour lequel le monde est un casting à ciel ouvert, une mine de matière érotique. Les fards visuels et sonores de Boogie Nights se révèlent vite cependant être les masques posés sur des grimaces de désespoir. Amber, l’épouse et l’égérie de Jack, a été éloignée de son fils par la justice pour sa profession sulfureuse ; Little Bill (William H. Macy), assistant du réalisateur, mène une existence malheureuse dans un petit pavillon sans charme où sa femme érotomane le trompe allègrement et sans scrupule ; Eddie est déscolarisé, enchaînant les petits boulots.

Un travelling balayant sa chambre définit ses chimères juvéniles. Des posters d’acteurs et de chanteurs recouvrent les murs ; devant son miroir, il pose en singeant des frappes de kung-fu. Lycéenne et déjà actrice porno, Rollergirl — sans autre nom — a toujours des rollers aux pieds. Vendeur de stéréos, Buck Swope (Don Cheadle) s’habille en homme de l’Ouest pour signifier son appétence pour la country ; critiqué pour son manque de goût, touché au plus profond, il change de style vers une tenue égyptienne postiche. Cette caractérisation extérieure des personnages, à première vue superficielle, produit une image frappante de l’individu vidé de sa substance : être-objet, incarnation d’une culture industrielle qui résulte du désir d’être de son temps.

Personnage secondaire, Buck Swope en donne la représentation la plus nette lorsqu’il demande à sa future épouse si elle a déjà écouté sa stéréo, avec un enthousiasme comparable à celui d’un chanteur à l’égard de sa propre voix. Quant à Eddie, devant toute sa carrière d’acteur et sa célébrité dûe à son sexe démesuré, il imagine son nom de scène sur une enseigne scintillante qui résume tout son rêve : être une façade, ou ne pas être. Si la caméra s’incarne dans Boogie Nights, s’humanise presque, les personnes s’objéifient. Un transfert organique a explicitement lieu lors du premier tournage d’Eddie. La mécanique de la caméra est exhibée en même temps que la nudité des deux comédiens ; la lentille de l’objectif fixée sur eux s’agrandit telle la pupille d’un œil dilaté ; la pellicule s’enroule précipitamment dans la machine alors que les corps s’étreignent : le magasin se vide, la caméra « jouit » en première. La métaphore opérée par le montage pour montrer la mécanique de l’acte sexuel est un bref instant nuancée. Une tendresse point entre Eddie et Amber, avant que la primauté de la technique reprenne le dessus : le jeune acteur propose avec suffisance de recommencer pour avoir une meilleure prise.

Si le porno sublime d’abord son existence d’objet — phallique en particulier —, il condamne Eddie au destin d’un produit industriel : subir, selon les lois de la concurrence, une fatale obsolescence. Le passage aux années 80 marque la transition vers la vidéo. La pellicule est a priori menacée, et avec elle, l’image des corps dans l’émulsion. Par ailleurs, on voit une jeunesse exploitée, usée à l’extrême, consumée dans la drogue (deux overdoses ponctuent le film), une consommation sexuelle de lycéens ou d’étudiants à peine sortis de l’adolescence qui entourent les producteurs et rassasient leur lubricité.

La conscience de devenir obsolète comme une machine — memento mori moderne — fait passer le ton principalement comique de Boogie Nights au tragique d’une dégradation et d’un anéantissement. Le jeu de masques grotesques des acteurs qui prêtait à rire cède le pas à un jeu plus viscéral, brutal. Rollergirl perd son air de poupée au moment d’être reconnue par un ancien camarade de classe récupéré au hasard sur le trottoir pour profiter d’elle à la manière d’un produit offert à la dégustation. Au beau milieu d’un hold-up foireux, l’outrecuidance s’est évaporée de la face d’Eddie, sur laquelle apparaît maintenant un air hagard, laissant deviner le néant dans lequel il se sent plongé. Les sourires factices, les moues hystériques, les regards éberlués de ces acteurs de troisième ordre se prenant pour des artistes géniaux fondent comme des fards sous le coup d’une révélation violente de leur être véritable, infesté « de monstres et de poussière » (Oscar Wilde).

Le temps des premières illusions évanouies, c’est le temps même, son évolution, qui paraît impossible. Un montage du surplace, de disques rayés, fait se succéder la même scène de consommation de drogue entre Amber et Rollergirl, échangeant des banalités assises en tailleur sur un lit ; ainsi qu’entre Eddie et Reed (John C. Reilly), son indéfectible partenaire, avachis dans un salon où ils attendent que la nouvelle dose arrive. Répétition semblable à la machine, tournant sur elle-même jusqu’à la destruction. Malgré sa déchéance, Eddie s’en sort. Le plan final nous en lance la raison en pleine figure. Dans une loge face à un miroir, il dévoile son énorme sexe, alors toujours caché, suggéré seulement par les regards fascinés et les bouches béantes. Avant de nous abandonner à nos propres miroirs, son exhibition narcissique nous déclare : « Je suis chose. Je suis fétiche. Et tel est mon accomplissement, ma gloire, l’image de mon immortalité. » Jamais pourtant les années 80, a priori enfiévrées et pleines de couleurs, nous auront procuré comme dans Boogie Nights un sentiment de pourriture et de mort.

Poursuivre la lecture autour du cinéma de Paul Thomas Anderson

- Lire notre collection de textes consacrée au cinéaste.