Laurent de Sutter : Appel à l'humiliation générale

Entretien fleuve avec Laurent de Sutter, de "Pornostars" (2007) à "Poétique de la police" (2017) : à propos d'un cinéma habité, traversé ou débordé par le passage des anges, l’immanence de Spinoza, la posture de l’humiliation, les pratiques de désir, l’épreuve du sublime, le comique de la police.

Interview avec Laurent de Sutter, de « Pornostars » à « Poétique de la police »

Professeur de théorie du droit à la VUB, conférencier international d’Abu Dabi à Berkeley, directeur des collections "Perspectives Critiques" (PUF) et "Theory Redux" (Polity press), écrivain prolifique à la barre de douze ouvrages, héros de la Pop'Philosophie, lecteur (et passeur) de Baudrillard, Deleuze et Lacan (parmi tant d’autres), dandy élégant, cocktailomane érudit, performer avant-gardiste effeuillant Striptease comme la charmante jeune femme sur la scène(1): les étiquettes posées par ceux qui tentent de le circonscrire ne cessent de courir après Laurent de Sutter. Que celles-ci soient toujours un peu fausses, toujours un peu en retard sur le prochain coup, importe peu : elles indiquent vaguement combien cet homme-confluent travaille au décloisonnement et à l’empirement général du monde – à le mettre sens dessus dessous, à en faire bouger les lignes, à y expérimenter les différences de potentiels.

Avec cet entretien, nous souhaitions d’abord inviter Laurent de Sutter à empirer le petit monde du cinéma, ou plutôt le cinéma fait petit monde (du critique, du cinéphile). Plutôt que de parler de cinéma, il s’agit d’essayer de penser avec le cinéma. De Pornostars à Poétique de la police, les occasions ne manquent pas, à commencer par une pratique des oeuvres – humiliation, volontarisme de l’involontarisme, délire théorique – qui ne fera aucun compromis avec la critique. Laurent de Sutter appelle cet effort « clinique du cinéma », soit se pencher sur un corps pathétique – probablement le plus pathétique jamais inventé si l'on en croit ceux, nombreux, qui en on raconté l’impureté constitutive – et s’affecter de ses maladies, signes de l’effraction du dehors : le corps du cinéma raconte toujours autre chose qu’une histoire du cinéma, déborde les obsessions du cinéphile dont la "philia" exprime si souvent un étroit fétichisme.

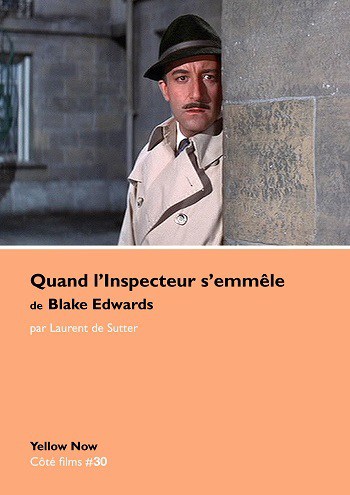

Les critiques grommelleront peut-être que le cinéma ne devient plus alors qu’un prétexte pour parler d’autre chose : écrire avec Quand l’inspecteur s’emmêle (1964) de Blake Edwards, par exemple, pour parler des dialectiques de l’ordre et du désordre, de la loi et de la transgression, de l’esprit de sérieux et du comique. Mais ne voit-on pas que cet argument n’est valide qu’à rabattre le cinéma sur une histoire des formes, à en faire l’expression d’un monde à part, à le couper du dehors ? Sans jugement ni fétichisme aucun, c’est à tout ce qui habite, traverse et déborde les corps constitués (et souvent institués) que Laurent de Sutter offre ses plus belles pages. Que le lecteur ne s’étonne donc pas – ou qu’il le fasse en toute stupéfiante gaieté de coeur – de trouver ici, dans une revue qui d’apparence revendique une inscription purement cinématographique, du cinéma habité, traversé ou débordé par le passage des anges, l’immanence de Spinoza, la posture de l’humiliation, les pratiques de désir, l’épreuve du sublime, le comique de la police.

Nous remercions chaleureusement Laurent de Sutter d’avoir offert une terre de contextualisation à nos questions qui, autrement, seraient restées déserts arides. Nous remercions également Guy Jungblut et les éditions Yellow Now sans lesquels nous n’aurions peut-être jamais croisé la route de Laurent de Sutter.

1. Pour en finir avec le jugement (Pornostars)

Sébastien barbion : Votre travail sur le cinéma décline un triple refus : ne pas lire ou décoder, ne pas interpréter, ne pas juger le flux des images. Pornostars : Fragments d'une métaphysique du X (2007)(2), votre premier ouvrage, en développait les raisons : il n’y a de décodage, d’interprétation, ou de jugement qui ne présuppose des maîtres et des morts. Les maîtres ce sont les sujets qui décodent, interprètent et/ou jugent. Le mort c’est l’œuvre à décoder, interpréter, juger, c’est-à-dire un x indéterminé qui a d’abord dû être assassiné afin de pouvoir être autopsié, que ce soit par la réduction de celui-ci à un corps constitué afin d’en extraire ou d’y introduire des signes (Pornostars, XII), ou que ce soit par le jugement du critique (Pornostars, XXV - XXVII). À refuser la maîtrise et l’autopsie qui lui est corrélative, vous proposez plutôt au lecteur de poursuivre quelque chose en accueillant les traces laissées par ce que vous appeliez dans Pornostars, « ange ». Pouvez-vous revenir sur cette angélologie qui ne décode pas, n’interprète pas, ne juge pas ?

Laurent de Sutter : Je formulerais même les choses de manière plus radicale, si vous le permettez : dans mon travail, il ne peut y avoir de maître, ni de mort. Lorsque je m’intéresse à une chose, quelle qu’elle soit, je ne m’y intéresse que pour autant que je sois capable d’accepter de perdre toute maîtrise. Plutôt qu’un objet plus ou moins mort, et laissé à la curiosité nécrophage de ceux qui font profession d’analyser, je postule, dans les choses, une vie supérieure à la mienne. C’est-à-dire que j’approche chaque chose d’après la position de ce que Jacques Rancière appelait le « maître ignorant »(3), la position de celui dont le savoir ne possède aucune autre forme que celle de ce qu’il apprend de ce à quoi il s’intéresse. Pour le formuler autrement, disons que je favorise une position masochiste dans le domaine du savoir, une position de faiblesse aussi absolue que possible face à ce qui convoque mon désir dans telle image, tel objet ou tel événement. On peut nommer cela angélologie, dans la mesure où la faiblesse dont il est question, d’une part, demeure impossible en dernière instance, et, d’autre part, dépend de l’assomption d’un « se-laisser-affecter » qui est la marque d’un reste de volontarisme. J’ose croire que ce reste de volontarisme se limite à cela : à être un volontarisme de l’involontarisme. C’est pourquoi je parle de position, et pas, par exemple, de méthode ou d’épistémologie – deux domaines qui me paraissent tout à fait dépourvus d’intérêt, en ceci qu’ils postulent qu’on puisse définir un système de règles de compréhension de ce qui vient avant que ce qui vient soit effectivement venu. Adopter une position en espérant, sans trop savoir, que quelque chose se passe, me paraît, par contraste, définir une forme louable de curiosité, seule à même de rendre compte de ce qui se produit dans la rencontre avec une chose. Au nom de Jacques Rancière, vous pouvez donc ajouter ici ceux de Gilles Deleuze et de Jean Baudrillard, l’un en vertu de la primauté qu’il affirmait de la rencontre, et l’autre de l’objet.

Alain Badiou approche également le cinéma par l’angélologie. Il le définit comme « l’art de la visitation de l’idée »(4). Néanmoins, comme l’indique la formule, Badiou insiste sur la vérité de l’idée dont les anges ne sont que les messagers. Si l’ange est un meta-messager, ce n’est pas au sens de Pornostars, qui le définissait comme le transmetteur de traces auxquelles il appartient au récepteur de donner sens, ou non (Pornostars, XLVI), mais plutôt au sens de celui qui indique le passage d’une vérité propre à tel ou tel art, tel ou tel flux d’image. En forçant encore cette opposition sommaire, une « pratique Pornostars » du cinéma permettrait une utilisation strictement barbare et idiosyncrasique des films, quand une « pratique Art du cinéma(5) » s’en protège en plaçant le garde-fou de l’Idée qui tient en elle-même sa propre charge de vérité. Pour le dire autrement, abruptement, au péril d’une inévitable caricature, avec Pornostars on pourrait se permettre de raconter n’importe quoi sur n’importe quoi (quand bien même ce « n’importe quoi » est finalement tout sauf n’importe quoi puisqu’il est toujours une confession sur ce que l’on fait avec les traces, c’est-à-dire une confession sur soi, ses manières d’être affecté, ses passions et actions, ses jouissances), tandis que le maintien de la vérité chez Badiou fonde encore le maître étalon qui permet d’exclure certaines histoires racontées sur tel ou tel film au nom de leur fausseté ou trahison à l’idée visitant tel ou tel film. Dans le fond, la différence semble plus tenir à votre plus grand pragmatisme, quand Badiou peut encore écrire Idée avec un I, Vérité avec un V, charriant un vieux platonisme : traces insensées auquel il tient à chacun de donner ou non du sens, contre vérité de l’idée qui maintient l’exercice possible d’une maîtrise et du savoir. Par-delà les siècles, la vieille querelle des sophistes, qui ne sont pas des philosophes, contre Platon, le philosophe, se formulerait ici à nouveaux frais, selon les termes d’un de vos ouvrages postérieurs à Pornostars, Métaphysique de la putain (2014) : « Danse de la pornographie comme perversion de la philosophie »(6).

L’opposition que vous proposez me paraît tout à fait fondée. Quel que soit le respect que j’aie pour l’œuvre d’Alain Badiou (et il est immense), je dois bien reconnaître que je ne peux souscrire à l’inscription qu’il propose de l’image dans l’horizon de l’idée. Il y a plusieurs raisons à cela. La première, que vous avez très justement pointée, est celle du statut ontologique du « n’importe quoi », lequel, je crois, a été défini de la manière la plus exacte qui soit par Tristan Garcia, dans la première partie de Forme et objet(7). Qu’il n’y ait de l’être que de n’importe quoi, et donc que n’importe quoi relève de l’être, constitue aussi l’espèce de postulat métaphysique à partir duquel je tente de m’orienter dans le sensible. Je veux dire par là que l’ordonnancement des êtres en fonction de leur grandeur, ou bien en fonction de leur possibilité d’accès à l’être, ne m’intéresse pas – à dire vrai, il me paraît même débile, pour reprendre de nouveau un mot de Deleuze. S’il y a de l’être, il ne peut être qu’absolument général, jusqu’au paradoxe. Garcia a en effet pointé combien une ontologie du n’importe quoi finissait immanquablement par buter sur le point où une sorte de déhiscence interne à l’être devait être observée, pour pouvoir ne fût-ce qu’en affirmer la catégorie. De sorte que l’être ne peut être absolument distribué – tout comme la position que je décrivais il y a un instant ne peut être absolue non plus. Il n’en demeure pas moins que toute une série de barrières policières propres à l’univers de la culture (grand film, mauvais film, série A, B ou Z, etc.) se trouvent frappées d’impertinence par ce postulat. Seules importent les modalités de l’appréhension de ce qui se présente – et non pas quelque qualité qui lui serait intrinsèque. Du coup, en effet, et c’est ma deuxième raison, je crois qu’il est non seulement possible, mais de surcroît désirable, de tenter de dire n’importe quoi à propos de n’importe quoi – en clair : le délire théorique me paraît être la seule forme de théorie digne de ce nom. Baudrillard a un jour soutenu que la théorie n’était pas là pour expliquer le monde, mais pour l’empirer ; j’ai toujours trouvé cette remarque d’une profondeur insondable, pointant en direction du seul réalisme possible dans le domaine de la pensée. Le délire, l’excès, le n’importe quoi sont les seules voies d’accès à quelque chose comme un réel des objets ; se laisser emporter par eux au-delà d’eux-mêmes (et donc aussi de soi-même) est la condition nécessaire à ce que, dans la théorie, il soit enfin dit quelque chose qui ne relève pas de la pure fiction. Mais, et c’est ma troisième raison, il ne faudrait pas voir dans cet espèce de « se-laisser-aller » à la rencontre des choses une sorte de renouvellement de la phénoménologie, s’agenouillant de façon pieuse face à « la vie quotidienne ». Je comprends qu’Alain Badiou souhaite se distancier d’avec la phénoménologie, cette pensée pour sacristains, mais peut-être fait-il fausse route en espérant la contrer par l’affirmation d’une dureté inhumaine de l’Idée. Je crois que l’objectif peut tout aussi bien être atteint sans qu’il soit besoin de réaffirmer une puissance étrangère à ce qui est, ou plutôt, soyons justes avec Badiou, qui a suffisamment insisté dans l’ouverture de Logiques des mondes, combien l’Idée est un transir des corps, sans qu’il y ait nécessité de les ordonner suivant le graphe de l’Idée. On pourrait dont reformuler l’opposition que vous suggériez tout à l’heure en disant que là où Badiou cherche à rétablir un principe d’ordre, contre la mollesse de la phénoménologie élargie, je cherche au contraire à établir un principe de désordre, la rendant à tout jamais impossible.

Dans Pornostars, celui qui est en position de s’abaisser à cette ontologie du n’importe quoi, qui se rapproche certainement de ce que vous appeliez alors « ontologie zéro » (Pornostars, XLVI), celui qui ne cesse, de fait, d’effectuer cette posture anti-contemplative (théorique) et anti-jugement (esthétique - critique), est l’amateur de film pornographique car, pour lui, « ni l’intérieur, ni l’extérieur n’existent plus. Il n’y a qu’un continuum d’affects. » (Pornostars, XXXVI). Pour le dire autrement, l’amateur de films pornographiques construit un plan d’immanence à partir de l’économie générale des affects (Pornostars, XXXVII). Il ne s’inquiète pas de juger par le haut (hiérarchiser des qualités supposées d’objets), ou de ramener l’inconnu au connu (par la théorie), plutôt il fait la collection de ce qu’il y a de plus réel, à savoir, « les anges, les affects, les maisons. » (Pornostars, LXXV). Cette posture de l’amateur, qui est très probablement la vôtre, quitte même à charrier avec bonheur la condescendance du bourgeois à son égard (au sens, précisément, de ce qu’on ne maîtrise pas, de ce qui n’est pas « professionnel »), peut s’épuiser à n’être que tout amour. Mais outre l’activité d’en rester seulement à aimer le passage des anges, à construire sa collection d’affects, il y a la possibilité de retenir un peu plus encore les traces. Dans Pornostars, vous qualifiez ce moment de « réveil » (Pornostars, XXXII), dont l’ensemble du livre laisse entendre qu’il puisse s’agir d’inventer, ainsi que vous le faites, une écriture qui se soutienne d’un cogito singulier, celui des rêveries. Pouvez-vous revenir sur ce moment de réveil, ne réintroduit-il pas par la bande les hiérarchies d’abord évitées, ne rompt-il pas avec le plan d’immanence constitué par le désir de l’amateur ?

C’est possible. À vrai dire, si les choix que je viens de rappeler continuent à nourrir mon travail, il n’en va plus de même d’autres aspects de ce que j’avais tenté avec ce premier livre, dont même l’écriture m’est désormais très lointaine. En particulier, je crois que j’ai détaché la question de « l’être-affecté » de celle de l’amour, même compris dans le sens spinozien qui était celui que je défendais à l’époque. Je ne pense plus que s’intéresser à quoi que ce soit revienne à aimer. Si c’était le cas au moment de la rédaction de ce livre, c’était sans doute parce que je continuais à réfléchir dans les termes que Jérôme Dittmar, Rémy Russotto et moi avions établis lorsque nous avions fondé « Éloge de l’amour », un site où nous nous amusions beaucoup à emmerder les cinéphiles plus ou moins officiels en essayant de prendre le contrepied de tout ce qui se disait dans leur petit monde. Aujourd’hui, je dirais que les effets, au sens des affects, ne m’importent plus qu’en tant qu’intensité, sans que cette intensité ait besoin d’être qualifiée en amour (ou en tristesse) – une intensité qui soit celle des conséquences qu’il est possible de tirer de la rencontre avec une chose, et qu’il est de notre responsabilité, si j’ose dire, d’accompagner au plus loin. Lorsque Deleuze disait, parlant du cinéma, qu’un grand film est toujours neuf, c’était en quelque sorte de ça dont il parlait : du fait que ce qui y importe est la sollicitation qu’un tel film offre à la pensée, sollicitation qui ne dépend jamais seulement de lui, qui ne relève pas d’une qualité propre. Si on accepte d’entendre les leçons les plus rigoureuses de cette approche, il devient vrai que n’importe quoi puisse donner à penser n’importe quoi, pourvu que ce soit avec rigueur – une rigueur qui ne soit pas de l’ordre du mesurable en soi, mais de l’ordre de la chaîne d’effets qu’il inaugure. Est rigoureux ce qui fait penser beaucoup. De sorte que rien ne subsiste, ni ne puisse subsister, de l’ordre de la « critique », ou bien de l’ordre du « scientifique », ou même de l’ordre de la « culture », si on parle de cinéma. Toutes les machineries d’ordonnancement, de classement, et, en fin de compte, d’écrasement de ce qui est (film ou autre chose) doivent être liquidées une bonne fois pour toutes : tel est l’objectif de ma petite entreprise. Là encore, Deleuze a exprimé l’affaire en une formule impeccable, qui donnait le titre d’un essai sur Nietzsche figurant dans Critique et clinique : « Pour en finir avec le jugement ». Il va de soi que cela inclut le jugement de l’amateur, race insupportable qu’on rencontre beaucoup dans les festivals de films fantastiques, ou dans les ciné-clubs bis, et qui me donne toujours envie d’imiter, dans la salle, ce qui se passe à l’écran – à savoir sortir la tronçonneuse.

Bien qu’il ne soit pas nécessaire de distribuer les intensités affectives en amour ou en tristesse, il demeure néanmoins assuré que l'amour, tel que le définit Spinoza, à savoir une « joie accompagnée de l’idée d'une cause extérieure » (Éthique, III, Proposition XIII, scolie) , est nécessairement, en tant que joie, toujours également l'occasion d'un accroissement de la puissance d’exister. Vous précisez dans Pornostars, qu’« il ne faut pas confondre la joie provoquée par l’élargissement de l’être qu’expérimentent les amateurs de films pornographiques avec la jouissance qu’ils pourraient en éprouver par ailleurs. »(8) À bien distinguer désir et jouissance, l’amour et certains de ses effets, vous évitez toute complaisance avec l’amateur de films pornographiques.

À l’époque, j’avais conçu Pornostars comme une théorie du désir, et pas de la jouissance. L’idée était assez bête : elle consistait à prendre à la lettre les thèses de Jacques Lacan sur la scène imaginaire du désir, en tant que cette scène était avant tout une scène d’images, et d’en tirer les conséquences, une fois lesdites thèses mises à l’épreuve du cinéma porno. Cela m’avait conduit à soutenir, d’une part, que le désir était cinéma, et donc que le cinéma était, par excellence, le média du désir ; d’autre part, que ce désir n’existant que par les corps d’image qui le suscitaient, on ne désirait jamais que des acteurs ; enfin, que les acteurs qui incarnaient ce corps d’image de la manière la plus parfaite étaient les actrices X. En gros : désirer, c’est se passer un porno dans la tête. Sans doute s’agissait-il là d’une projection assez typique d’un homme hétérosexuel – mais cela ne me dérangeait pas outre mesure, une autre thèse lacanienne venant dans ce cas à mon secours : celle de l’absence de rapport sexuel. Dans mon livre, en somme, je n’avais parlé que du désir masculin, dont j’avais juste tenté de rédimer la dimension de manque par l’excès de son effet. Lacan avec Spinoza, donc. So be it. En revanche, la catégorie de jouissance était tout à fait étrangère à ce travail, dans la mesure où je ne la comprenais pas très bien, et ne la comprends d’ailleurs toujours pas – si ce n’est qu’il m’arrive de croire la voir à l’œuvre dans les circonstances les plus louches, par exemple dans les cortèges de ceux qui se disaient « Charlie » après les attentats que vous savez. Je me méfie de la jouissance comme de quelque chose de toujours un peu salaud, un peu louche – quelque chose qu’on refuse d’accepter, et qui naît précisément de cette tentative de forclusion. Bref, la jouissance est une catégorie d’ordre, à mes yeux, une manière de faire tourner l’ordre au moment même où son absurdité est démontrée, de le reconstituer sur les bases même de sa chute, plutôt qu’en méditer la leçon. Là aussi, Lacan avait dit ce qu’il y avait à dire, me semble-t-il, lorsqu’il souligna combien la jouissance était une injonction trouvant sa source dans ce Grand Autre qui n’existait pas : « Jouis ! » Pour revenir au cinéma, je crois donc qu’on n’y jouit jamais que pour des mauvaises raisons, à savoir celles qui vous ramènent à l’ordre du jugement et de la critique, à celles qui vous indiquent combien votre délectation est bonne, au sens où elle satisfait un critère du bien posé par une autorité extérieure. Cette autorité peut être de toutes sortes, bien entendu – mais le plus souvent, elle n’est que celle de l’ordonnancement social de la distinction faisant qu’il est très légitime de jouir en regardant un film de Cronenberg, et très illégitime, voire à la limite du fascisme, lorsque c’est en regardant un Transformers.

Dans le contexte de l’art dit « contemporain » et des installations qui prennent souvent le désir de l’amateur dans les rets du dispositif et du concept, Pornostars devient explosif. Pour le dire avec un cas, évoquons une rencontre entre Godard et les étudiants du Fresnoy(9). Devant des machinations complexes d’images, très certainement bétonnées de concepts, Godard demande à peu près, faussement ingénu : « C’est bien vos dispositifs là, mais j’aimerais que vous me disiez que, là, y a le facteur qui livre le courrier ». Non seulement il s’agit de rappeler qu’une image qui n’est plus que désir de concept finit par n’être plus rien, mais plus encore la figure du facteur rappellerait l’ange comme meta-messager, celui qui connecte des éléments disparates, ne cesse de faire passer des choses d’un ensemble à un autre. C’est dire encore que le cliché du facteur, ou du plombier, ou de tout corps de métier qui vient frapper à la porte du domestique dans nombre de films pornographiques, offre à l’amateur bien plus de manières de se débrouiller avec sa jouissance, de construire sa collection d’affects, que nombre de dispositifs savamment élaborés.

C’est un des grands mystères de la culture contemporaine, qu’il faudrait que quelqu’un résolve enfin pour que nous puissions nous rendormir heureux : comment se fait-il que Godard ait toujours raison ? Pour un peu, on pourrait s’en agacer. Dans mon cas, toutefois, je ne peux pas m’empêcher d’applaudir la sortie que vous racontez, parce qu’elle tape là où ça fait le plus mal, à savoir au paradoxe insoluble dont se soutient le monde de l’art contemporain. Ce paradoxe est celui de la coïncidence possible entre art et vie, en tant qu’horizon indépassable de tout réalisme, c’est-à-dire de toute tentative de produire un art qui ne soit pas seulement d’ameublement. Comment faire pour produire un art qui soit art, c’est-à-dire qui puisse se nier si absolument en tant qu’art qu’il devienne vie – telle est, au fond, la grande quête de la modernité. Le contemporain fait semblant de jouer avec cette question, comme si une sorte de transaction avait été trouvée, mais, en réalité, il s’agit d’une transaction qui ne concerne que les institutions se reconnaissant comme artistiques. Cette transaction se formulerait comme suit : toute auto-abolition de l’art étant impossible, on ferait de telle sorte que l’art devienne le milieu de ce qui, dans la vie, peut être pensé comme vie, à savoir le concept. Il est en effet assez fascinant de voir à quel point les mondes de l’art contemporain se sont érigés en boussole de la branchitude théorique, et se sont mis à désigner, contre les tentatives parallèles de l’université ou des médias, le lieu où ça pensait le mieux. Le succès du Réalisme Spéculatif ou de l’Accélérationnisme(10), ces dernières années, est tout entier le fait du monde de l’art, qui les a imposés malgré la résistance des milieux académiques ou politiques, hostiles à ce qu’ils percevaient, avec leur bêtise habituelle, comme autant de modes creuses. Mais le prix à payer pour la conclusion d’une telle transaction est le ridicule pointé par Godard dans la saynète que vous décriviez : à vouloir à tout prix éviter l’art d’ameublement au sens strict, on se retrouve à produire de l’art d’ameublement du concept – une sorte de pompiérisme de la théorie, de guirlande Arts & Craft autour des grandes idées du moment. Godard, lui, enfant de la modernité, n’a jamais cru que la danse de l’art et de la vie devait se résoudre de manière frontale ; au contraire, il a toujours assumé que ça ne serait possible qu’en en creusant encore l’écart, qu’en jouant la carte du refus de la vie, en tant que lieu du vrai au creux des apparences. À ses yeux, ce sont les apparences qui sont le lieu du vrai. Le monde de l’art contemporain étant de part en part debordien, c’est-à-dire fondé sur l’hypothèse inverse, Godard ne pouvait qu’y faire grincer des dents, ce qu’il n’a pas cessé de faire, son chef-d’œuvre, dans ce domaine, étant sa fameuse exposition au Centre Pompidou.

2. L’œuvre comme tease (Striptease et Métaphysique de la putain)

Dans Pornostars, s’annonce déjà l’un de vos ouvrages postérieurs, Striptease : L'art de l'agacement… par la lettre de l’Éthique de Spinoza. La "titillatio", qui n'est pourtant qu'un plaisir local, met sur le chemin de la joie qui se rapporte toujours à l’esprit et au corps (Pornostars, LXXXIII). L’Éthique serait finalement, à lire Pornostars, le grand livre méconnu de la pornographie, au sens de l’écriture de tout ce que peut un corps, c’est-à-dire toute l’économie de désir par laquelle chaque mode d’être se définit, économie de désir qui ne raconte jamais que la façon dont chacun s’affecte de toute chose. C’est tout de même une lecture joliment perverse que d’arracher l’Éthique à son statut de livre classique de philosophie, sinon de "Livre de la Sagesse" produit par le philosophe le plus sage qui ait existé.

Vous avez tout à fait raison. Spinoza aurait très bien pu figurer au casting du Sade, Fourier, Loyola de Roland Barthes. Quoi que l’on puisse dire de la relation de Spinoza à Dieu ou au troisième genre de connaissance, il n’en reste pas moins que L’Éthique, dans son formalisme même, est un des livres les plus anarchistes qu’il soit possible d’imaginer. Bien entendu, il se trouvera toujours des chercheurs sérieux, de Bernard Pautrat à David Rabouin, pour soutenir le contraire, et ce avec les meilleurs arguments textuels, historiques et philosophiques qui soient. Je m’en fiche pas mal. Ce que je trouve phénoménal, dans cet ouvrage, est la manière dont Spinoza lui-même accepte d’être emmené au-delà de ce qu’il voudrait ou de ce qu’il aimerait par la machinerie de conséquences qu’il met en place. La beauté de L’Éthique, si vous voulez, est d’être un livre sans auteur – un livre qui s’est fait tout seul, une fois mis en branle par les intuitions qui l’ouvrent. Le résultat en est un dispositif de tolérance ontologique absolu, sans doute le premier de la modernité (le Moyen Âge, plus malin que la modernité, pensait autrement). La théorie des corps, qui figure au Livre III de L’Éthique est en effet une théorie qui ouvre déjà la voie au n’importe quoi, dès lors que la seule condition qu’il faille remplir pour pouvoir être dit « corps », suivant Spinoza, est le fait d’affecter. On en conclut que même une idée, une impression, un souvenir, une image, un paradoxe, un fantasme, une fiction, en tant qu’elles affectent autre chose (et pas seulement nous), sont des corps de plein droit. Trouve-t-on ça sage ? J’en doute. Au contraire, ceux pour qui Spinoza se laisse résumer à la figure du sage passent tout à fait à côté de la folie fondamentale de sa théorie, au profit de l’image d’Épinal de l’ermite persécuté par le pouvoir, et polissant ses lentilles optiques tout en causant avec les araignées. Du reste, il faudrait sans doute faire un sort à la catégorie de sagesse, dès lors qu’elle ne sert le plus souvent qu’à justifier une forme plus ou moins satisfaite d’obéissance à ce qui est présenté comme l’ordre éternel du monde. S’il est pourtant quelque chose pour lequel Spinoza avait assez peu de patience, c’était précisément la satisfaction, telle qu’elle pouvait être exprimée par les bourgeois hollandais aussi bien que par les béni-oui-oui de la communauté juive dont il fut expulsé au nom de ses idées. Mon intérêt pour la notion de "titillatio" vient sans doute de là : de ce que, au milieu d’une architecture des affects qui aurait très bien pu satisfaire n’importe quel autre penseur classique (et un certain nombre de casuistes médiévaux) n’arrêtent pas de se glisser des affects bizarres et non réglés. Car qu’est-ce que la "titillatio" sinon l’affect du dérèglement de la joie, en tant que béatitude ? La "titillatio", c’est le moment où la béatitude se vautre dans le plus local, le plus petit, le plus négligeable – et pourtant, pour Spinoza, elle en constitue toujours le véhicule malgré tout. Ce paradoxe du négligeable comme voie d’accès à l’infini, je crois, traverse toute L’Éthique, et n’aura pas de descendance avant les expériences philosophiques tout aussi folles de Hegel.

Précisément, Striptease (ré)introduit la "titillatio" comme rapport à ce qui est d’ordinaire appelé « œuvre d’art ». Celle-ci apparaît comme un dispositif à expérimenter, dispositif qui, parce que non encore maîtrisé (possédé, « re-connu », neutralisé, fut-ce de façon minimale sous le concept d’œuvre d’art et de tous les modes d’appréhension ordinaires que ce concept entraîne), « titille » la sensibilité, provoque ce que vous appelez un « affolement ».

Là où Pornostars était une théorie du désir, Striptease est en effet une théorie de l’art, suivant la logique qui gouverne tous mes livres : grâce à un objet, parvenir à dire quelque chose de neuf sur autre chose. C’est un autre petit article de foi, qui constitue peut-être le tout de l’originalité de ma propre ontologie de poche : je pose qu’il n’y a d’être d’une chose qu’en tant qu’une chose est autre chose que ce qu’elle est. Cela peut être un écart très limité, comme ce qui fait qu’un film de super-héros comme Iron Man est en réalité une screwball comedy – mais cela peut aussi être bien davantage, à l’instar des pornostars qui sont des anges, ou des stripteaseuses qui sont les plus grandes artistes du présent. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’elles incarnent de manière princeps l’assomption de la logique de l’écart entre vie et apparence dans laquelle la plupart des autres artistes sont englués. Du reste, toute l’histoire du striptease est l’histoire d’une explication permanente avec la catégorie d’art, dès lors que seule la prétention à l’art lui ouvrait la possibilité d’éviter les poursuites judiciaires. Le problème se complexifie lorsque les esprits forts, au premier rang desquels figurait Barthes, écartent cette catégorie d’un revers de la main, en prétendant que le striptease n’a d’intérêt que là où cette prétention à l’art échoue. Ce que Barthes ne voyait pas, en adoptant cette résolution, était que, précisément, tout l’art du striptease consistait à ne pas être art, au sens où l’art, dans la modernité, est perpétuelle négation de soi-même. Le striptease, dans sa trajectoire historique se déployant des planches luxueuses des music-halls jusque sur les genoux des clients de clubs de lap-dance, épouse celle de la modernité artistique comme son double fantôme – disons : son réel. Que ce réel prenne la forme d’un agacement doit donc se comprendre de manière multiple, recouvrant à la fois l’affect subjectif du spectateur, l’affect politique des autorités, et l’affect esthétique d’une tradition incapable de se confronter à son dehors. Le mot agacement désigne en effet quelque chose de proche de l’affolement ou de l’excitation : une sortie des gonds, un décadrage soudain, un écart ou un excès par rapport aux bornes délimitées de l’être (du sujet, de l’autorisé, du goût). De même que Deleuze disait du droit qu’il était le futur de la philosophie, j’ai essayé de faire du striptease le futur de l’art – le lieu où l’art pourrait trouver à méditer le dépassement de son aporie constitutive, et retrouver le chemin de la négation à laquelle il aspire.

Plus encore que les autres médias, le cinéma a selon vous un rapport privilégié au tease, au point que vous y voyez « l'incarnation du striptease à l'âge de la technique » (Striptease, §14). La référence à Simmel dans l’ouvrage rappelle ainsi le spectre d’un vieux débat, quasiment contemporain de la naissance du cinéma, lorsque des médecins se penchaient sur cette chose dangereuse que l’on peinait à appeler « art » (et c’était plutôt heureux, si l’on entend par là, en fin de compte, l’objet résiduel produit par la neutralisation du tease). Le cinéma était considéré comme dangereux précisément en raison de son « auto-mouvement », de la quantité importante de stimuli qu’ils envoyaient au spectateur, et de la perte de maîtrise subjective qui en était l’effet. Plus que les débats sur la réalité des images, la question du réalisme cinématographique, c’était bien le tease qui effrayait les spectateurs et les médecins du cinéma. L’anecdote du train entrant en gare à La Ciotat, qui aurait fait fuir les spectateurs de la salle, autant qu’on pouvait en faire l’enjeu du réalisme du cinéma, met surtout en scène la possibilité pour le spectateur de se faire le rouage d’une expérience, de devoir se faire le créateur d’une action en réponse à une expérience (plutôt que le contemplateur passif d’une œuvre morte). Que l’on pense à la théorie simmelienne des stimuli ou à la conception bergsonienne de l’action, nous retrouvons cette mécanique au cœur des processus de réception des « œuvres », jamais une contemplation mais toujours une virtualité d’action. On sait, bien entendu, ce que le cinéma, dans sa grande généralité, a ensuite fait de cela – pas grand chose, l’endormir dans des scénarios de répétition qui, comme le citadin des grandes villes de Simmel, finit par se protéger des stimulations diverses de la ville, en faire un scénario connu qui permet de se protéger de toute expérience réelle. Est-ce que Striptease n’est pas également une manière de faire revenir le refoulé de la réception cinématographique, le tease et le désir endormis par toute une tradition de débats savants, par exemple sur le(s) réalisme(s) et le(s) formalisme(s) qui ont occupé bien des travaux sur le cinéma.

Je pense que l’erreur à ne pas commettre est celle qui consisterait à examiner le cinéma comme s’il s’agissait d’une entité indépendante, qui n’entretiendrait avec les autres arts ou avec l’époque des relations que contextuelles. Parler de réalisme ou de formalisme en matière de cinéma n’a de sens que pour autant que ce soit l’inverse : que le cinéma soit réintégré à l’intérieur de la question plus large du réalisme ou du formalisme, et non pas les considérer comme des avatars propres à l’histoire des images en mouvement. Il y a une histoire du réalisme, qui aboutit au paradoxe que j’ai souligné tout à l’heure, et dans lequel le cinéma se trouve pris au même titre que n’importe quelle autre pratique artistique. Il se fait juste que, dans son volet le plus commercial, c’est-à-dire celui qui accepte que le cinéma soit d’abord et avant tout production, et non pas réalisation ou écriture, il a conservé quelque chose du moment forain qui était celui de ses origines. Il n’était pas le seul, d’ailleurs : de la poésie à la peinture en passant par la musique, la danse ou la photographie, toutes les formes prises par l’histoire du réalisme dans la modernité, sont des formes inaugurées dans le cirque, les cafés enfumés, les cabarets louches, et ainsi de suite. L’histoire de la modernité artistique est l’histoire d’un réalisme de bistrot. On comprend, dès lors, pourquoi le cinéma, lorsqu’il lui est arrivé de faire profession de réalisme (fût-il « magique »), ne pouvait que s’égarer, et rejoindre l’art contemporain dans la zone impossible de l’aporie de l’écart entre art et vie. À l’inverse, compris comme système de production, dont toute la vérité tient à l’assomption de l’apparence, en tant que manipulée, truquée, surchargée d’intentions commerciales, il en a conservé quelque chose comme une puissance d’illumination – disons de tease. Les surréalistes l’avaient compris à leur manière ; les hussards des Cahiers du cinéma, à la fin des années cinquante aussi ; un temps, Louis Skorecki ; quelques francs-tireurs de la critique ici ou là, encore aujourd’hui. De nouveau, il ne s’agit pas de jugement : il s’agit de savoir que faire d’un film, ou mieux, d’une œuvre de cinéma. Cette question ne peut pas se poser de manière singulière, cas par cas ; elle ne peut se poser que comme interrogation écologique, que comme une manière de se déplacer dans un espace où les films et les œuvres sont toujours débordés par quelque chose. Or, il se fait que l’écologie du cinéma distingué est une écologie où, en ce qui me concerne, peu de choses poussent – je veux dire par là : j’y vois peu de pensable possible, peu d’occasions à produire des conséquences qui ne soient pas triviales. Par contraste, j’ai le sentiment qu’il y a dans les grands blockbusters contemporains beaucoup de matière à penser, beaucoup d’occasions de penser, en tant que ces occasions relèvent de la déhiscence, du désaxage, du « décadrage » dont parlait Pascal Bonitzer, donc de l’agacement. Pour le dire autrement, je crois que ce dont nous avons besoin, c’est d’une science générale du tease, qui nous aiderait à la fois à agacer le cinéma et à faire du cinéma une source d’agacement pour la pensée.

À l’inverse d’une science générale du tease, la fonction de critique de cinéma semble contraindre à un rapport policier à la "titillatio". Historiquement, le critique s’en est souvent protégé, reléguant cet aspect au rang des séductions qui menacent de troubler la rectitude du jugement. La posture olympienne du juge prétend faire barrage à la "titillatio", exclure donc finalement définitivement la question centrale de l’Éthique (accroissement de la puissance d’exister) au nom de l’impartialité du jugement (ou, au mieux, d’un amour platonique, percolé par le savoir…). Or, depuis quelques années et le succès critique de certains films reposant d'abord sur le commerce du « plaisir cinématographique », on ne comprend plus très bien ce que le critique fait avec les films. Certains plaisirs obtiennent leur visa de légitimité : quand l’entertainment atteint sa forme la plus pure (Mad Max Fury Road, Dernier train pour Busan,…), quand l’entertainment est approfondi par une mémoire nostalgique (J.J. Abrams, Stranger Things, certains Tarantino,…), quand l’entertainment acquière ses lettres de noblesse en tant que représentant éminent d’un genre ou à l’inverse quand l’entertainment s’enfonce sans compromis dans la série Z… D’autres plaisirs demeurent interdits : l’émotion qui sera dite « naïve », le mélodrame, le tout-venant des blockbusters hollywoodiens, le film à thèse, la comédie populaire. Cette tendance récente ne révèle-t-elle pas, au fond, que le mode d’être du critique (de cinéma) se définit par l’encadrement policier des "titillatio", toute une police des jouissances dissimulée derrière l’écran de fumée du savoir ?

Disons-le : je ne supporte plus les milieux de la cinéphilie et de la critique de cinéma. Le niveau d’enfantillage qui y règne est absolument décourageant. Entre le fétichisme du film comme seule unité de sens, l’inculture théorique et historique profonde qu’on y lit en filigrane, la police permanente de la ligne singulière par rapport aux autres sous-groupes vis-à-vis desquels on tente de construire une originalité, etc., le sentiment qu’on ne peut qu’éprouver est celui de l’observation d’une cour de récréation frappée d’apoplexie. Le langage de l’amour qui y règne n’aide pas, bien entendu – la sorte de romantisme cheap qui fait l’éloge de l’enfance permanente, et donc est incapable de grandir en dehors des coordonnées des bonheurs d’une adolescence qui ne s’est jamais convertie en rapport au monde. Vraiment, il y a de quoi perdre patience. En ce qui me concerne, plutôt qu’une critique de cinéma, je rêve d’une clinique du cinéma, qui prendrait chaque film comme une occasion de sortir du film – qui prendrait chaque film comme outil pour penser autrement quelque chose d’autre qu’un film, qu’une œuvre, ou que le cinéma. Certains y arrivent avec brio : je pense au magnifique livre de Jérôme Momcilovic sur Arnold Schwarzenegger(11), par exemple, qui déploie toute une théorie du post-humain à partir de ce que certains continuent à regarder de haut, à savoir l’actioner eighties. La plupart du temps, hélas, comme dans l’art contemporain, on a l’impression pénible de lire, en guise de critique, de simples variations se voulant rêveuses sur des grands thèmes de dissertation, tels que le corps, le temps, ou, le plus ridicule de tous, l’Amérique. Une telle clinique de cinéma requiert en effet qu’on admette que la pensée commence avant même de se poser la question de ce que déplace la rencontre avec un objet tel qu’un film ou un corpus de films. Le « sujet », si j’ose dire, de ce déplacement relève de la stochastique : il se fait que tel film oblige à penser tout autrement ce qu’il en est, par exemple, du gouvernement, ou de l’argent, ou même, comme dans le cas de The Wolf of Wall Street, de la jouissance en tant que telle. Mais rien de tout cela n’est donné par avance. Les « thèmes » du corps, du temps, du cinéma ou de l’Amérique incarnent autant de stratégies d’évitement de la rencontre, autant de satisfecit possibles accordés à une clientèle qui aime retrouver dans ce qu’elle lit (ou ce qu’elle voit) ce qu’elle savait déjà avant de lire (ou de voir). Ce potlatch trouve son équivalent dans l’œuvre de certains réalisateurs comme Woody Allen, par exemple, ou, plus récemment, Damian Chazelle ou Xavier Dolan, dont tout le travail prend la forme d’un pacte passé avec des spectateurs en vue de la constitution d’un circuit de réciprocité de la flatterie. Je te donnerai les signes de la culture, et toi, en retour, tu me donneras le statut me permettant de te faire cadeau desdits signes – en une espèce de circularité autiste où abondent les émotions pour que rien ne change. Je préfère de loin la vulgarité des comédies romantiques : au moins, les froncements de nez qu’elles suscitent disent assez qu’il y est bien question d’un point de réel, donc d’un point pensable, fût-il simplement celui de la structure du goût.

3. Esthétique et inesthétique (Théorie du trou et Théorie du Kamikaze)

Dans Kafka, pour une littérature mineure, Deleuze et Guattari qualifiaient leur pratique comme une manière de se faire rouage parmi les rouages, machine dans la machine kafkaïenne, qui elle-même était, par exemple dans Le procès, manière de se faire rouage de la machine judiciaire. Bien qu’en affinité profonde avec cette pratique des œuvres, vous insistez peut-être plus résolument, peut-être là en rupture avec l’amour et la joie spinoziens qui guidaient Pornostars, ainsi que vous le révéliez, sur la dimension de perte ou de destruction du soi qui menace l’entreprise, ainsi que le rappelle tout le lexique de l’humiliation (Théorie du trou), de l’abaissement de soi, ou de l’affolement (Striptease, Métaphysique de la putain) dans votre travail. Au point qu’on a parfois l’impression que là où – du moins dans le Kafka – Deleuze et Guattari essayaient seulement de suivre le fil de l’expérience, passant de rouage en rouage, faisant tout le tour de la machine, afin de voir si cela peut se connecter à d’autres rouages, vous cherchez, vous, le moment du grippage de la machine, ce moment où tout ce qui semblait reposer sur quelque chose finit d’exhiber qu’il n’y avait rien d’autre qu’une absence de fondement, le trou pour reprendre le titre de l’ouvrage où vous êtes allé au plus près d’un blocage.

Absolument. Il ne s’agit pas de quelque chose de délibéré – mais je dois bien reconnaître, si je jette un regard rétrospectif sur mon travail à ce jour, qu’y insiste une obsession pour la ruine, ou plutôt : pour le processus de « ruinage », si j’ose dire. Ce qui me fascine, je crois, c’est la manière dont les tentatives visant à construire les légitimités, les justifications, les vérités, les valeurs, etc., ne cessent d’échouer à cette construction, dans le moment même de leur triomphe. C’est au moment où la solidité de ce qui est se présente comme la mieux fondée qu’apparaît dans toute sa gloire grotesque le fait qu’il s’agit de tout le contraire, suivant une logique qui est bien entendu de part en part comique. Là où le tragique est le lieu de la réalité, je dirais que le comique est le lieu du réel, pour reprendre la fameuse distinction de Lacan – le tragique comme fiction imaginaire, et le comique comme brèche de réel à l’intérieur de cette fiction. Dans un très beau livre, The Odd One In(12), Alenka Zupančič a donné la formule de la comédie, du moins en ce qui me concerne : le comique, ce n’est pas la manière dont un monsieur important se casse la figure sur une peau de banane ; le comique, c’est précisément son importance et sa dignité, avant que la peau de banane ne les fasse s’effondrer dans le ridicule. Je crois qu’il en va de même de tout ce qui aspire à la grandeur (du vrai, du beau, du bien ou du juste) : cette aspiration est toujours de l’ordre de la bouffonnerie – et il ne manque qu’une peau de banane pour le faire apparaître à ses propres yeux. Le plus souvent, du coup, le moment comique est assorti d’une tentative de forclusion, de comblement de la brèche qui s’était ouverte – mais cette opération de comblement ne fait que redoubler encore le comique précédent, de façon le plus souvent grinçante et douloureuse. Il est vrai qu’il faut s’entendre sur ce en quoi consiste une tentative de fondation, et sur le type de comique dont on parle. Ce n’est en effet pas parce que c’est « rigolo » que c’est comique ; à l’inverse, ce n’est pas parce que c’est « triste » que c’est tragique. Au contraire, la comédie est très souvent le lieu du tragique le plus conservateur, comme on peut le voir chez Judd Apatow, par exemple – là, où, à l’inverse, le sérieux le plus pompeux peut se transformer en la comédie la plus corrosive, à l’instar de celui de Théo Angelopoulos ou de Marguerite Duras. Le comique et le tragique ne sont pas des genres, ils sont ce que de Deleuze appelait des rapports, soit au fondement, soit aux conséquences. Est tragique le désir de fondement ; est comique la nullité de ce désir, tel qu’il s’observe dans ses conséquences. Une sale histoire, de Jean Eustache, de ce point de vue, est peut-être la plus grande comédie jamais tournée, en ceci qu’elle est toute entière constituée autour de la question du trou au cœur du fondement – des chiottes comme lieu d’un vrai prenant le visage du sexe de femmes pissant.

Dans les marges de votre accompagnement de multiples processus de « trouée » ou « ruinage », vous devez affronter le sublime comme un faux-ami, qui serait le fin mot de l’esthétique occidentale (kantienne), dont on perçoit les traces – comme vous le montrez dans Théorie du Kamikaze – dans ce que Stephen Colbert a appelé « destruction porn ». C’est que l’auto-abolition du sujet dans l’objet ne recouvre pas votre accompagnement des pratiques de la trouée – auxquelles vous ne cessez de faire pendre les hochets qui tentent de la combler, sans jamais oublier la réalité du trou, de n’être justement rien, de ne mener à rien, de ne rien retenir – étant l’occasion d’une inesthétique, c’est-à-dire d’une esthétique de la ruine du sublime (Théorie du trou, 3, §3). Pouvez-vous revenir sur ces différents aspects ?

Ce qui est fascinant dans le sublime, je trouve, c’est bien entendu le fait qu’il pointe l’au-delà absolu du régime esthétique du goût – donc de la beauté et de son système de jugement. Le sublime est le point où l’esthétique se renverse en son contraire, par l’irruption soudaine d’une dimension d’horreur. C’est pourquoi, en effet, là où l’esthétique se trouve toute entière localisée dans l’imaginaire, le sublime a quelque chose à voir avec le réel, qu’il s’agisse de celui d’une mort, d’une catastrophe, ou de la simple sidération. Je ne suis bien sûr pas le premier à m’y intéresser : de Jean-François Lyotard ou Slavoj Žižek à Jean-Luc Nancy ou Philippe Lacoue-Labarthe, les plus grands esprits du dernier demi-siècle y ont consacré d’admirables travaux. Il me semble toutefois qu’il leur a manqué de conserver la relation avec l’écologie singulière qui lui a donné naissance, et qui était précisément celle de l’esthétique, devenant, en un seul mouvement d’inversion, esthétique générale. Avec le sublime, tout devient esthétique, si vous voulez – tout devient justiciable d’une lecture en termes de médias esthétiques, même si celle-ci se renverse par avance en autre chose qu’une lecture de goût, à savoir, comme vous le pointez à juste titre, une inesthétique (Boris Groys parlerait pour sa part de « poétique »). Baudrillard, je crois, avait compris cela avant tout le monde, même si la catégorie de sublime, ou même d’esthétique, ne joue pas un rôle essentiel chez lui. Je veux dire par là que le sublime peut nous aider à nous débarrasser des nécessités de l’éthique, du politique, etc., compris comme n’ayant aucun rapport avec les médias qui les constituent. Dans Théorie du kamikaze, je m’étais donc permis de parler des attentats-suicides sans jamais mentionner les débats portant sur ce qui m’apparaissait comme étranger à ce qui s’était produit, et qui ne s’était produit pour ainsi dire que sous la forme d’images, et d’effets d’images. J’ai voulu suivre ces images, et examiner ce qui s’invaginait en elle de toute une tradition esthétique, et aboutissait à la faire mentir, nous reconduisant à la jouissance des ruines, donc de la mort, qui est celle du réel de notre relation aux images. C’est nous qui avons fait les kamikazes, en quelque sorte, qui les avons constitués en agents de notre propre autodestruction, chacun pour nous-mêmes, dans la singularité de notre rapport avec l’événement visuel que représente toute explosion.

La forclusion (et son produit commercial, la frime), bien qu’apparaissant à la toute fin de l’ouvrage, est un concept important dans la Théorie du Trou. Il n’y a aucune promesse d’illumination ou de rédemption dans Une sale Histoire. Il n’y a pas « plus de réel » ou « plus de salut » à la fin. Ne reste que le trou et sa forclusion, soit ce recouvrement de la réalité du trou (parfois en la méconnaissant totalement), dans un faire semblant, dans la frime. Le couple « forclusion/perversion » saisit la façon singulière dont le narrateur d’Une sale Histoire s’approche du trou avant de le recouvrir. Vous appuyant sur la définition qu’en donne Deleuze dans Présentation de Sacher-Masoch, vous écrivez que « la perversion est la révélation de l’absence de fondement de ce qui se prétend fondé – la révélation de ce que ce fondement est le perverse de ce qu’il est : un défoncement. »(13) C’est dire que « la perversion est déclosion de la forclusion. » (Théorie du Trou, 5, §4). Si la perversion n’est qu’une des stratégies de déclosion, la déclosion de la forclusion nous semble être votre geste critique récurrent. Critique entendue ici en un autre sens que celui que nous avons rencontré jusqu’à présent, telle que pratiquée par Deleuze, c’est-à-dire une critique qui échappe aux multiples variations kantiennes du critique en juge, ne présuppose aucun plan d’organisation qui soumettrait la pensée à des conditions(14)

Qu’est-ce que la forclusion ? C’est faire semblant de rien. Quelque chose s’est passé, qu’il est impossible de contourner – mais qu’on contourne tout de même. Ce mouvement s’observe de plus en plus souvent, aujourd’hui, entre autres dans le domaine de la politique. Nous vivons l’âge de la politique de la forclusion. Par rapport à celle-ci, il est inutile de multiplier les actes de « résistance » ou les « fact-checkings », puisque la forclusion équivaut précisément à la reconnaissance de ce qui a eu lieu. Mais, dès lors qu’elle vaut reconnaissance, sa puissance excède toute résistance possible, toute tentative de rétablir une vérité que personne n’a même songé à dénier. Simplement, elle est sans effet. Plutôt qu’une résistance en aval, il est plus intéressant, me semble-t-il, de procéder à une déclosion en amont – de prévenir une forclusion qui ne peut être qu’inévitable, l’annoncer par avance comme l’acte même du ridicule. La résistance est prise au sérieux de ce qui n’est pas pris au sérieux ; il convient donc de redoubler de comique, de ne pas même prendre au sérieux l’absence de prise au sérieux. En d’autres termes : la déclosion est une manière de se soustraire au pouvoir de la forclusion, là où la résistance marque une forme involontaire de soumission. Dans Une sale histoire, la déclosion de la logique de la frime gouvernant le « consensus » des relations sociales appartient à ce registre du redoublement comique, puisque le narrateur de la version « documentaire » n’a bien évidemment pas d’autre but, en pratiquant cette déclosion, que de séduire les femmes qu’il écoute. Son objectif n’est d’aucune façon de dire le vrai sur un certain état du monde, mais de désaxer la position des femmes qui l’écoutent par rapport à ce vrai – pour qu’elles tombent dans ses bras, et, ce faisant, aboutissent à la ruine effective du consensus dont il se moquait. Qu’elles décident de résister au consensus en se foutant à poil n’était qu’une manière de se ranger de nouveau dans l’ordre impossible qu’il constituait – tandis que les draguer déplaçait la totalité de l’édifice. Là aussi, peut-être pourrait-on voir des échos de ce qu’écrivait Baudrillard sur la séduction comme danse des apparences, contre la lucidité de celui qui tenterait de voir clair, et de restaurer une vérité sur la ruine des tentatives précédentes de l’établir. On a trop souvent considéré Baudrillard comme une sorte de relativiste postmoderne, deux mots qui se voulaient des insultes dans la bouche de ceux qui les proféraient, alors qu’en réalité il était plutôt un grand pragmatique. La déclosion est une pratique, ce n’est pas qu’un jeu de discours. Elle est une pratique du regard, dont l’objectif est la production d’effets très concrets, dont l’agacement et l’affolement ne forment que deux exemples.

Avec le développement de certaines formes de pornographies alternatives, et en particulier celles relevant du fétichisme et de la perversion, l'expérience du trou n'est-elle pas de nouveau possible à l'échelle domestique et sous une nouvelle forme ? Il est désormais très simple de se laisser happer par une pratique sexuelle qui nous arracherait au monde de la frime. Il existe un genre pornographique propre à chaque perversion et à chaque fétichisme. Le processus reste le même que face au trou : l'individu accepte de s'humilier (certes, dans une autre position) pour voir et jouir de cette vision, avant d'en ressentir de la honte. C'est aussi une inesthétique.

Je crois qu’il n’y a rien de plus démocratique que l’expérience du trou. Regarder le journal télévisé suffit. La question n’est en effet pas tant de scène, de fétiches, etc., que de regard. C’est le regardeur qui fait le trou, si vous voulez. On en revient à l’espèce de masochisme épistémologique dont je me faisais l’avocat au début de cet entretien. Notre rapport aux images (et aux choses en général) est encore trop souvent un rapport glorieux, un rapport de domination ; j’en appelle à une humiliation générale, comme condition nécessaire d’une inesthétique générale. On devrait être humble devant les images des émissions de Cyril Hanouna comme devant les films d’Orson Welles, devant les publicités pour des soutiens-gorge comme devant un jeu vidéo, devant des images d’actualité comme devant un chef-d’œuvre canonique de l’histoire de l’art. Quelqu’un qui est incapable de s’humilier devant une image n’y verra jamais que ce qu’il veut voir ; elle se contentera d’être le miroir de la grandeur que ce quelqu’un se reconnaît ou s’attribue par l’intermédiaire de son appareillage théorique. Quant à la pornographie, quoi qu’on en dise, elle a toujours été alternative. Je ne connais pas de pornographie qui puisse se dire universelle. Au contraire, elle est la forme que prend la casuistique dans l’époque contemporaine – comme une sorte de souvenir des typologies sadiennes, ou bien des explorations infinies de Casanova. Avec la pornographie, il devient possible de comprendre qu’il n’y a ni principe, ni vérité, ni même perversion – mais qu’il n’y a que des cas inventant leur propre principe, leur propre vérité, et donc leur propre perversion simultanée. En toute honnêteté, je n’ai rien à redire à ça. Je crois même qu’y redire quoi que ce soit tiendrait d’une forme de déni, le refus de considérer une histoire dont nous sommes les héritiers, et qui est précisément l’histoire de la modernité. Si l’on en croit la fameuse fusée baudelairienne voulant que « Qu’est-ce que l’art ? Prostitution », et si l’on se souvient de ce que pornè, en grec, signifie « petite prostituée », on en déduira sans peine qu’il n’y a de pratique de l’art, dans la modernité, que pornographique – ce qui, alors, pourrait être un autre nom du sublime.

4. Esprit de sérieux et humour (Deleuze : la pratique du droit et Quand l’inspecteur s’emmêle)

L’évocation de la perversion nous conduit à votre Deleuze : La pratique du droit (2009), en amont de la Théorie du Trou. Que tout soit effondé, que tout soit arbitraire – la loi, la sexualité, comme le reste – ainsi que vous l'assumez depuis Contre l’érotisme (2011), n’empêche précisément pas qu’il y ait de la loi, de la sexualité, et du reste. Et c’est bien parce qu’il y a de la loi qu’il y a du comique. Vous développez ainsi, dans les pas de Deleuze, une série de « comiques de la loi ». La perversion de la loi – par exemple celle de la normalité dans la Théorie du Trou – s’opère plus comme un grand renversement de principes, renversement du haut et du bas, geste de mise en scène qui appartient à peu près à tous les pornographes. L’humour, à l’inverse, tient de la subversion de la loi : « Là où l’ironie consistait toujours à opérer la remontée vers un principe éternel susceptible de donner une signification (une profondeur, un fond) à ce qu’il régit, l’humour consiste à se laisser descendre le long d’une surface sans autre signification (sans autre épaisseur, sans autre fond) que la multiplication de plus en plus rapide des conséquences auxquelles elle conduit. »(15) L’idiot entame cette descente, en pleine connaissance de cause, ce n’est pas un imbécile. Après l’accompagnement du pornographe pervers de la Théorie du trou, vous suivez un idiot, Clouseau, dans "Quand l’inspecteur s’emmêle" de Blake Edwards : Paradoxes sur le désordre, par le développement d’une longue chaîne humoristique subvertissant la loi par la loi elle-même, soit par un art des conséquences et non des causes dans lequel « c’est la loi elle-même qui se démonte. »(16)

Pour répondre à cette question comme elle le mérite, il faudrait sans doute commencer par rappeler une distinction élémentaire : celle qui existe entre « ius » et « lex », à savoir entre « droit » et « loi ». Je précise : « droit » au sens objectif, et non pas au sens subjectif – comme dans l’expression « avoir le droit ». La grande leçon que j’ai apprise de Deleuze, sur ce point, c’est qu’il n’y a de droit, de « ius », que dans l’effondement de la loi, de la « lex ». La généralité et l’abstraction de la loi, ainsi que sa prétention à s’ancrer dans un fondement qui la garantirait, et dans un courant d’action tel que sa mise en œuvre entraînerait un mieux, sont ce dont le droit constitue l’antonyme. Pour Deleuze, il n’y a en effet de droit qu’en tant que jurisprudence, c’est-à-dire en tant qu’exploration singulière et hasardeuse de cas dont les conséquences sont à construire sans relâche. Il allait très loin, sur ce point : il considérait même que le droit, dans son sens de casuistique jurisprudentielle, constituait un modèle dont la philosophie en tant que telle ferait bien de s’inspirer, si elle souhaitait un jour aboutir à la réalisation du programme de l’empirisme transcendantal, que, pour sa part, il appelait de ses vœux. Car qu’est-ce que l’histoire de la philosophie comme discipline, sinon l’histoire de la tentative toujours plus travaillée de désigner un fondement, si fragile fût-il, à une loi qui résorberait enfin tout sous son règne, à commencer par le droit ? Or non seulement cette tentative relève du désespoir, dans la mesure où un tel fondement s’avèrera toujours impossible, mais elle échoue toujours à domestiquer la prolifération infinie du divers, à partir duquel le droit déploie son filet infini d’opérations. Pour Deleuze, il y avait là aussi quelque chose de comique – un comique se déployant aussi bien en direction du fondement impossible, qu’en direction des conséquences supposées souhaitables (et, en réalité, toujours désastreuses). Dans mon livre sur Deleuze, je m’étais contenté de présenter la matrice que celui-ci dessinait à partir de ce constat ; quant à mes autres livres, ils peuvent être considérés comme autant de travaux pratiques visant à prolonger l’intuition fondamentale sur laquelle elle repose. Avec le personnage de l’inspecteur Clouseau, c’est du côté de la police et de la tentative d’établir quelque chose comme une autorité que je me suis tourné, le temps de souligner cinq paradoxes que le personnage incarné par Peter Sellers ne cessait de déployer, et qui, tous, aboutissaient à la ruine de ce qu’il prétendait viser. Le résultat, je crois, est un portrait-robot du pouvoir en clown burlesque – mais dont le danger ne se trouve pas amoindri de ce qu’il est de part en part comique. Au contraire, il faut bien se souvenir que le comique est d’abord prise au sérieux, et non pas déclaration d’innocuité ; il est le point de départ de toute trajectoire d’évitement, et non le point d’arrivée d’une quête aboutissant enfin à la déprise. Déclarer la ruine n’équivaut jamais, pour moi, à aboutir à une espèce d’évacuation, comme si le problème était désormais réglé ; il s’agit plutôt de souligner à quel point ce qui nous guette est plus sournois, latéral, tournoyant, que ce que nous aimons imaginer. Que l’autorité n’existe que dans son effondrement signifie qu’il faut nous en méfier d’autant plus – tout comme il s’agit de se méfier de Clouseau, dont l’incompétence aboutit pourtant toujours à la résolution des affaires qui lui sont, volens nolens, confiées, et donc au succès ultime de la police. Il ne faut pas oublier que le fascisme est avant tout bouffon.

On est tenté de voir Clouseau comme une analogie du critique de cinéma, vecteur d’un comique involontaire, subvertissant la loi de la critique par elle-même. Selon cette hypothèse, comme Clouseau qui tente vaille que vaille de se faire l’incarnation parfaite de ce qu’est supposé être un agent de police, le critique se ferait vaille que vaille l’incarnation de ce qu’est supposé être un critique de cinéma. Plus Clouseau (comme le critique de cinéma) recouvre avec obstination la réalité d’un trou, d’une béance, d’un effondement par chacun de ses gestes, plus il révèle l’absence de fondement de l’autorité du policier (ou du critique), précisément par là même où il tente d’en répéter les signes extérieurs (pour le critique, une écriture et une parole qui prétendent exprimer le bon goût et/ou saisir l’être de la chose critiquée).

Clouseau est celui qui incarne de manière princeps toute tentative de fondement. Il est le flic le plus sérieux, le patriote le plus acharné, le subordonné le plus obéissant – tout le contraire du policier à moitié bandit que le cinéma hollywoodien ou hongkongais affectionne tant. Il est le policier parfait, sauf qu’il est parfaitement incompétent. Mais, de manière inattendue, c’est cette incompétence qui fait de lui le meilleur policier, entamant ainsi une longe descente spiralée, au cours de laquelle les défauts les plus insupportables deviennent autant d’agents de ce trajet de perfectionnement. Ce qui fait de lui un flic, en fin de compte, c’est son désir de l’être. De même, sans doute, qu’il y a un désir d’autorité, lui aussi dérisoire, chez le critique de cinéma qui croit en effet que quelqu’un, quelque part, a quelque chose à foutre de son avis – alors que tout le monde s’en branle. Le meilleur critique, de ce point de vue, est celui qui croit vraiment qu’il est critique, mais qui n’arrête pas de prouver qu’il n’a aucune intelligence de ce qu’il vaut, aucune élégance pour en traiter, aucune idée pour sauver le tout. Bien entendu, c’est là la définition parfaite du pouvoir psychotique dont parlait Lacan : il n’y a pas plus fou qu’un roi qui croit qu’il est vraiment roi – et il en va de même pour le policier ou le critique de cinéma. Le problème, toutefois, se complique lorsqu’on se rend compte que l’inverse n’est pas plus utile : l’inspecteur Harry est tout aussi utile à la police de San Francisco que Clouseau l’est à la Sûreté française, malgré le fait qu’il soit en guerre permanente avec sa hiérarchie et ses collègues. Lui aussi, à sa manière, est un flic incompétent, si l’on entend par compétence une sorte de adæquatio rei et intellectus du cahier des charges officiel d’une fonction avec les actions effectives de ceux qui en sont les représentants. En réalité, la fonction ne fonctionne vraiment que dans son écart avec elle-même. Les autres, les adéquats, ne jouent jamais que le rôle de figurants ; en incarnant parfaitement une fonction, ils ne l’incarnent plus ; tandis qu’échouant à l’incarner, par rébellion ou excès d’obéissance, ils finissent par en devenir les meilleurs serviteurs. Pourquoi ? Parce que la police, tout comme l’autorité, n’existe qu’en tant qu’excès impossible. De même qu’une critique « rationnelle », proportionnée, nuancée, etc., serait aussi loufoque qu’inadéquate, une police ou une autorité rationnelle ne sont que des fictions que le réel des excès des uns ou des autres vient mettre en lumière. À nous de nous débrouiller ensuite.

On comprend alors que le comique n’est pas un ingrédient que l’on rajoute, à la manière d’une blague, à un contenu qui n’en aurait d’abord aucun. C’est bien plutôt l’expression d’un mode d’être, du rapport à la loi qui le définit, de ses manières de jouir, de son économie désirante. Ainsi de l’humour de l’idiotie chez Clouseau qui ne signifie aucunement que Clouseau veuille être drôle (cela ne serait que secondaire), ou qu’il aie de l’humour : il est humour dans sa manière d’incarner la loi sans reste.

Exactement. Au contraire de ce qu’on continue à croire trop souvent, le comique (comme le tragique) ne relève pas de la sphère des émotions subjectives (le rire, les larmes), mais de celle de ce que, faute de mieux, il faudrait appeler « structure ». La police, l’autorité, la critique et même l’être sont structuralement comiques. Le tragique, lui, est la narration sociale par laquelle cette structure est habillée d’un vêtement imaginaire sans autre rôle que celui de détourner l’attention de son caractère en toc – alors que, pourtant, il est évident à tous.

Que la plupart des critiques de cinéma « officielles » soient devenues sentencieuses, élogieuses, « célébrantes », est assurément un signe de mauvaise santé, c’est-à-dire d’un mode d’être qui ne laisse aucune place au comique. Celui-ci a pour nom « esprit de sérieux ». Il grève une part importante de la critique de cinéma, qui part à peu près toujours du général – fût-ce seulement celui généré par le bon goût, un film qui correspond à l’un ou l’autre goût élevé à la hauteur du bon, le bon goût. Elle s’exerce par le haut, capture toutes les singularités dans un semblant de cohérence globale qui répète le Même. Or, selon votre belle formule : "(…) le sérieux n’existe pas. Le sérieux n’est que la fiction grotesque par laquelle il est tenté de pallier sa propre absence – l’histoire qu’un homme se raconte pour éviter de perdre ce qu’il croit être les repères lui permettant de s’orienter dans la vie."(17) Votre dernier ouvrage fait donc finalement preuve d’un bel optimisme pour l’avenir de la critique. Nous pouvons en effet espérer que le sérieux d’une bonne partie de la critique institutionnelle ne soit jamais que le moment ultime de la frime, là où elle finit par s’auto-abolir, quand la morgue du sérieux s’auto-abolit dans un art des conséquences.

Espérons-le. Ce qui est certain, c’est qu’il y a quelque chose de profondément libératoire, et même d’hilarant, à se laisser emporter par une pensée qui ne rechigne pas à l’excès, à l’hyperbole ou au délire. Les meilleures pages de Daney, Baudrillard, Žižek, ou d’autres, sont celles dont l’outrance est telle qu’il est impossible de ne pas éclater de rire en les lisant – en sachant très bien que ce rire marque le point où, enfin, un peu de vérité est atteinte. Que cela requière beaucoup de pédanterie, de sérieux affecté, et ainsi de suite, n’est qu’une affaire de cuisine : de Barthes à Lacan, de Derrida à Baudrillard, la critique, sur ce point, a toujours tapé à côté. Pour les esprits forts, les néologismes des grands maîtres, leurs inventions de pensée, leurs paradoxes, constituaient autant de preuve à charge, témoignant de ce qu’ils n’étaient pas « sérieux ». C’était vrai, bien entendu – mais dans un sens tout à fait inverse à celui qu’ils croyaient dénoncer avec force : si Barthes et les autres se trouvaient tout entiers du côté de la comédie, c’était comme seule voie d’accès à quelque chose comme un peu de réel. Lire, aujourd’hui, les théoriciens les plus pondérés, les plus soucieux de coller à la réalité, s’avère par comparaison un spectacle pénible, une sorte de théâtre d’ombres sinistre, où des poules déjà décapitées continuent à courir en tous sens, sans se rendre compte qu’elles sont déjà mortes. Après tout, on ne demande à personne de faire l’effort de penser. La seule chose qu’on pourrait demander, c’est de faire preuve, face aux œuvres de l’esprit, disons, de la même attitude d’humilité que celle que l’on devrait adopter face aux images – la seule qui permettrait du reste d’en tirer quoi que ce soit. Bref, je réclame un peu d’obscurantisme, face aux innombrables tenants de la lucidité qui polluent, ces jours-ci, les espaces de la culture ou de l’université.

5. Poétique de la police (Quand l’inspecteur s’emmêle et Poétique de la police)

De 1922 à 1925, Siegfried Kracauer écrit Le roman policier, un traité philosophique. De la faillite des grands empires et la transformation de l’environnement urbain (développement des métropoles, accélération de tous les rythmes de vie et de communication, prolifération de la technique et des technologies, etc.), le monde apparaît morcelé, menacé par la perte de sens (Lukács parlait de perte d’abri transcendantal dans la Théorie du roman) à toute une série d’intellectuels, dont Kracauer. Sur le fond d’un reste de rationalité kantienne, à la recherche du sens perdu, le détective observé par Kracauer épuise les rebuts de la totalité morcelée, essaye de reconstituer le sens du monde à partir de ses débris. C’est tout l’inverse qui se passe dans Quand l'inspecteur s'emmêle, Paradoxes sur le désordre, où vous écartez assez rapidement la rationalité du détective(18), ou la soumettez plutôt, là encore, à l’art des conséquences qui prévaut dans le film d’Edwards. Il n’est pas question de reconstituer la totalité (peut-être d’ailleurs s’est-elle déjà assez bien reconstituée dans nos « sociétés de contrôle ») mais de la torturer jusqu’à ce que l'ordre qui y prévaut finisse par crever (Quand l’inspecteur s’emmêle, Ouverture). D’une époque à l’autre, il ne s'agit plus de mélancolie mais d’humour, de totalité fondée (en droit, en idée, ou en tout ce qu'on voudra) mais d'ordre policier.

Si je ne serai jamais un penseur critique, a fortiori à la mode francfortoise, ce n’est pas seulement parce que j’ai appris avec Bruno Latour et Isabelle Stengers, du temps de ma thèse de doctorat, à quel point la critique ne fonctionne qu’avec armes et bagages – c’est-à-dire à quel point elle est refus du trauma de la rencontre. Chez Kracauer et Benjamin, comme chez Adorno, Horkheimer, Marcuse et même Bloch, règne un climat très mitteleuropéen de nostalgie, de mélancolie – le regret d’une Arcadie perdue, mais dont on est incapable de dire à quoi elle pouvait ressembler, ni même si elle a jamais eu lieu. La pensée francfortoise, pour moi, est toute entière du côté de l’imaginaire, d’un récit, beau, grand et poignant, où des hommes de culture se regardent entre eux comme les derniers passagers d’un navire qui va sombrer, et dont eux seuls semblent encore se soucier. C’est d’une tristesse et d’une bêtise abyssales. La totalité ? Franchement ? Qui en voudrait, de leur totalité ? Le monde morcelé ? Mais c’est eux qui n’ont pas arrêté de le décomposer en petits morceaux, satisfaisant leur désir de maîtrise et de lucidité. Je préfère de loin, à la même époque, la graphomanie de Miklós Szentkuthy, appelant à une pensée qui réunirait « Vogue » et Saint-Augustin, plutôt que de les considérer de manière constipée, à l’instar d’Adorno avec le jazz ou le cinéma hollywoodien. Kracauer lui-même, pourtant peut-être le plus cool de toute la bande (avec Benjamin), n’a pas échappé à ce climat d’auto-exil permanent ; son livre sur le roman policier en offre une preuve éclatante, lui qui ne part à la rencontre des personnages et des auteurs que pour aussitôt les annuler dans l’arc d’un récit général sur l’Occident dans lequel ils ne jouent que la part d’indice. Chez Kracauer, le roman policier ne fait rien. Du coup, ça ou autre chose… En ce qui me concerne, je m’acharne à essayer de faire en sorte que ce soit la chose que je rencontre qui opère, qui fasse la différence, qui construise un récit qui n’existait pas avant elle, et qui oblige à modifier les récits existants, y compris les miens. De même qu’il s’oppose à la phénoménologie et au situationnisme, mon travail s’oppose tout à fait à la Théorie Critique.

Depuis qu'a débuté la vague d'attentats revendiquée par Daesh en Europe, on assiste à un renversement de l'image du policier. On pourrait même parler d'une sorte d'angélisme qu'au fond rien ne justifie, si ce n'est la volonté politique et policière (au sens ranciérien du terme) de remettre l'ordre, la police et l'armée au centre de l'occupation du visible. La police concourait même au titre de « personnalité » de l'année 2016. Les mass-médias participent pleinement de ce mouvement aujourd'hui, à humaniser la figure du policier. On ne compte plus les reportages qui vont dans ce sens. Cette vague d’amour populaire qui entoure les détectives (le succès permanent des séries de détective) et les policiers aujourd’hui n’est-elle pas une manière de se rassurer : qu’il y a bien encore des totalités signifiantes qui soient fondées en raison, qu’il y a encore de la loi qui ne soit, pour reprendre la formule de Deleuze et Guattari lisant Kafka, « écrite sur un livre porno »(19) ?

Sans doute. Lorsque le Chief Parker décida de poursuivre l’aventure de « Dragnet », la première série télévisée policière, aux États-Unis, dans les années cinquante, c’était précisément dans le but de masquer à quel point la « thin red line » séparant le monde de la pègre de celui de l’ordre était mince. Une grande partie des films et des séries télévisées mettant en scène des policiers visent à remplir ce cahier des charges – mais, de nouveau, un film ou une série est toujours autre chose que ce qu’elle est, de sorte qu’en fin de compte le cahier des charges se trouve toujours-déjà trahi par la tentative d’y répondre. Plutôt que rassurer les populations, ces images servent en l’occurrence le plus souvent à rassurer les autorités elles-mêmes, qui sont les premières à savoir que rien de tout ça ne tient debout, et qui, du reste, devinent aussi obscurément qu’elles font sans doute une connerie en les promouvant. Ce qui est tout particulièrement comique, c’est bien entendu la manière dont, pour tenter de conjurer cette impression, le cinéma et la télévision, ces dernières années, ont multiplié les assauts de réalisme, compris comme la mise en scène d’un certain nombre de signes tendant vers le sinistre, le glauque, etc. Une sorte de consensus s’est fait jour, qui a traduit le syntagme lacanien « le réel, c’est ce qui est bas » par « la réalité, c’est ce qui est sale », alors que les deux thèses s’opposent terme à terme, la réalité au réel et le bas au sale. Rien de moins sale que la « sale histoire » de Jean Eustache. L’objectif de tout cela est sans doute de montrer à quel point le travail de policier se situe du côté de la réalité, du côté des égouts de l’être, et non pas du côté du glamour – voulant signifier par là que la police est ce par quoi l’accès à la vérité du monde serait possible. La réalité, c’est que le monde est sale – donc il faut des flics. Et tout le monde d’opiner du bonnet, et même d’en éprouver une jouissance plus ou moins explicite. En fait, il va de soi qu’il n’y a rien de plus fictif, de plus imaginaire, que ce réalisme aux sourcils froncés, aux mâchoires crispées, et aux filtres bleu-gris, rien de plus fabriqué, de plus en toc, et donc aussi de plus fidèle à ce dont ces choix témoignent : de ce que c’est l’ordre lui-même qui est fiction. Le réalisme est une performance, si vous préférez. Ce qui n’existe pas, on fera comme si cela existait, de telle sorte que, à défaut que cela existe, tout le monde agisse de telle sorte que ce soit le cas. Mais attention : surtout, ne riez pas ! Le degré de constipation de l’imaginaire est devenu si élevé que le moindre début de débordement par rapport au réalisme du présent ne pourrait être toléré, aucune tentative d’effacer le maquillage grisâtre sur les visages tendus des protagonistes de ses petits mélodrames. J’aimerais y trouver quelque chose, franchement. À défaut, je dois me contenter de bâiller en regardant tel ou tel épisode des « Experts » ou de « True Detective ».

Vous montrez bien comment Clouseau s'est imposé comme un personnage qui renverse la stature du policier et met à nu son mode d'être. Le cinéma n'a jamais cessé, au fond, de malmener la figure du policier, par la comédie bien sûr, mais aussi de manière plus introspective dans le thriller et le film noir. En même temps, il semble coexister deux pratiques. Celle que nous venons d'évoquer, et une autre, qui consiste à mettre en exergue le pouvoir de la police, et plus généralement le pouvoir policier en lui-même tel que Rancière le conçoit. Comment vous positionnez-vous par rapport aux écrits de ce dernier ? Le cinéma participe-t-il, selon vous, de la construction de différentes formes de partage du sensible ?